Двухставочный тариф — это тариф, дифференцированный по двум зонам времени с представлением одной ставки в форме платы за 1 кВт участия в максимуме нагрузки. Если плату за 1 кВт пересчитать в коп/(кВт-ч) и сложить с платой за 1 кВт-ч, то их сумма — это средний тариф. Значение Тэ — это ставка, которая распространяется на полупиковую и ночную зоны.

Когда (10.19) принимается в виде равенства, решение получается однозначным, а Тм — предельно допустимым. Поскольку плата за энергию распространяется на все зоны графика, а максимальная потеря реализации получается при переносе нагрузки из пиковой зоны в ночную, коэффициент увеличения потребления электроэнергии в процессе регулирования принят соответственно равным λн.

При выполнении практических расчетов по определению ставок двухставочного тарифа составляющую экономии затрат на электрических сетях ∆з2 можно приравнять нулю, так как использование двухставочного тарифа для регулирования графика мало сказывается на сетях. Составляющая ∆з1 определяется по (10.6), а ∆з3— по (10.10) или ее модификациям (10.10')' и (10.10").

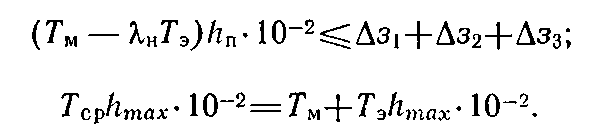

Ставки двухставочного тарифа Тм и Тэ могут быть определены на основе решения системы двух уравнений с двумя неизвестными:

(10.19)

(10.20)

Специального рассмотрения заслуживает районирование двухставочных тарифов. Имеет смысл раздельно районировать ставки Тм и Тэ. Плата за мощность связана в первую очередь с эффектом от сокращения мощности в рамках ОЭС, а плата за электроэнергию — с экономическими показателями производства и распределения ее в условиях конкретных энергосистем.

Районировать плату за мощность целесообразно по ОЭС, поскольку проектируют развитие электростанций, исходя из потребностей объединения, а следовательно, и экономия пиковой мощности в результате использования тарифов для регулирования графиков проявляется в ОЭС. Это соответственно отражается в расчете ∆з1.

Из (10.21) видно, что на Тм оказывают влияние показатели конкретной районной энергосистемы, такие, как Тср, hmax. Их воздействие, как показано ниже, ведет к отклонению индивидуальных значений Тм от среднего по ОЭС на величину, которая в большинстве случаев находится в пределах точности расчетов. Усреднение Тм тем более целесообразно, что практика стремится к значениям Тм, кратным 12, поскольку расчеты с потребителями ведутся помесячно.

Средний двухставочный тариф выбирают с учетом необходимости обеспечения заданной рентабельности работы соответствующей энергосистемы. Отсюда следует, что Тэ определяется по каждой энергосистеме. На практике это, конечно, не означает, что число ставок за электроэнергию равно числу энергосистем, имеющих двухставочный тариф. Опыт последнего пересмотра тарифов показал, что на 84 энергосистемы с двухставочным тарифом достаточно 10 уровней ставок за энергию, а общее количество сочетаний Тм и Тэ составило 16. Из проработок А. С. Клеймана [32] следует, что может быть поставлена и решена задача по оптимизации количества ставок Тэ и сочетаний Тм и Тэ при заданных значениях Гм. Итогом может быть дальнейшее сокращение как количества ставок Тэ, так и сочетаний Тм и Тэ.

Проверка возможностей использования рассмотренного метода для обоснования ставок двухставочных тарифов проведена на энергосистемах одной из ОЭС. Расчеты выполнены при ∆зэ=29 руб/кВт, λн= 1,05 и hн=1000 ч/год. Значения ∆зэ и hп определены на основе показателей ОЭС. Этому соответствует среднее по ОЭС значение Тм=39 руб/кВт.

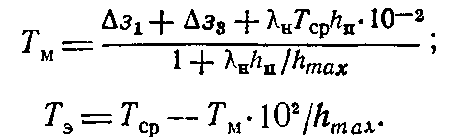

При указанных условиях в результате совместного решения (10.19) и (10.20) получается:

(10.21)

(10.22)

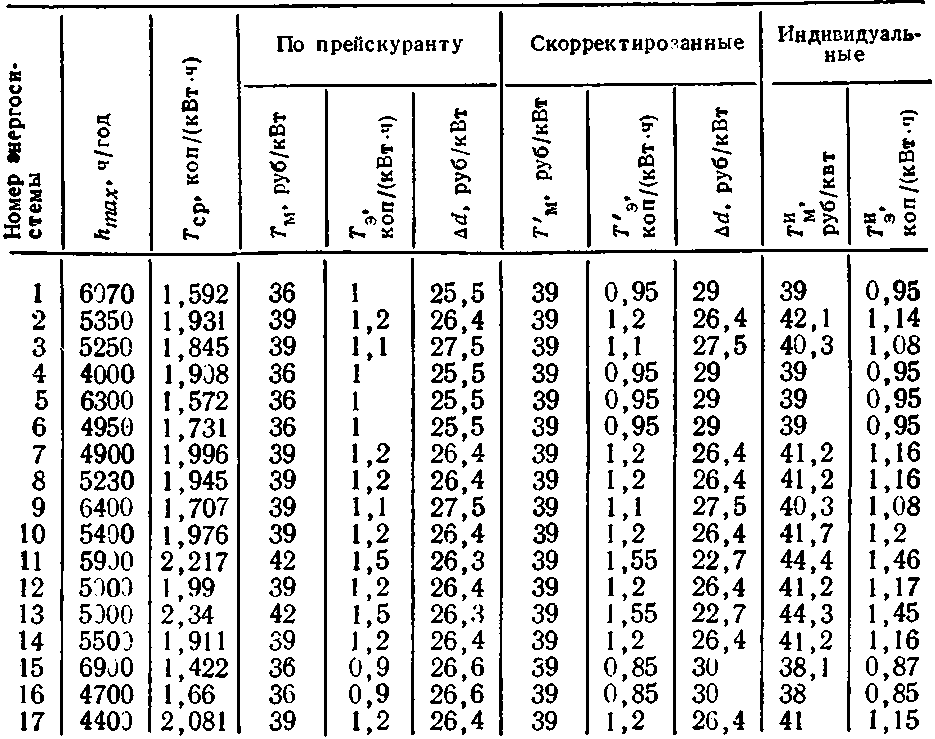

Таблица 10.3. Сравнение прейскурантных и расчетных ставок двухставочных тарифов

Результаты расчетов представлены в табл. 10.3, где hmax принято по исходным данным, заложенным в определение тарифов прейскуранта, введенного в действие с 1 января 1982 г., а Тср соответствует уровню двухставочных тарифов этого прейскуранта.

Значения ставок за мощность и за электроэнергию даны по прейскуранту, скорректированные (при единой для всех систем ОЭС плате за мощность) и индивидуальные. Получаемая при использовании тарифов для регулирования режимов потеря реализации в энергосистеме определена по формуле ∆d=TM—λнТэhп и для индивидуальных ставок в табл. 10.3 не показана, так как для этого варианта во всех энергосистемах ∆d=∆зэ=29 руб/кВт, т. е. равна предельно допустимому значению.

Следует отметить, что использование тарифных ставок прейскуранта при регулировании графика нагрузки во всех энергосистемах приводит к потере реализации меньше предельно допустимой. Индивидуально рассчитанные тарифные ставки неоправданно раздроблены, в то время как в 14 энергосистемах из 17 они отклоняются от 39 руб/кВт менее чем на 3 руб/кВт, т. е. на ступень изменения ставок TM, принятой в прейскуранте.

Так называемые скорректированные ставки, когда для всех энергосистем TM=39 руб/кВт, в двух системах приводят к ∆d=30 руб/кВт, что на

1 руб/кВт превышает предельно допустимую. При расчете прейскуранта этого легко избежать путем некоторой корректировки средних тарифов по энергосистемах при сохранении общей суммы реализации по ОЭС без изменения.

В табл. 10.3 Тэ приняты с округлением до нуля или пятерки во втором знаке после запятой. В итоге получилось 5 ставок на 17 энергосистем. Полученные результаты подтверждают возможность использования предлагаемого метода для формирования ставок двухставочных тарифов.