Задача заключается в том, чтобы определить целесообразный способ выполнения санитарно-гигиенических требований к выбросу окислов азота с дымовыми газами ТЭС мощностью 1500 МВт при сжигании угля. Высота дымовых труб принята максимальная по условиям аэронавигации района расположения ТЭС. В соответствии с требованиями учета суммации действия на окружающую среду окислов серы и азота, в том числе фонового загрязнения этими веществами воздушного бассейна рассматриваемого района, допустимые выбросы окислов азота должны составлять не более 4,8 т/ч. Это значение возможно получить при осуществлении следующих мероприятий:

- вариант — организация так называемого «нестехиометрического» сжигания топлива путем подачи воздуха на нижний ярус горелок на 10—20 % меньше, чем на верхний ярус, при сохранении общего коэффициента избытка воздуха за топкой на уровне 1,2;

- вариант — организация сжигания угля при пониженном коэффициенте избытка воздуха, равном 1,08 вместо принятого 1,2, что приводит к появлению продуктов неполного сгорания топлива (СО) в количестве 0,08 % и повышению температуры уходящих газов от 167 до 172 °С;

- вариант — сокращение количества выбрасываемых в атмосферу окислов азота за счет снижения располагаемой мощности ТЭС от 1500 до 1200 МВт.

![]()

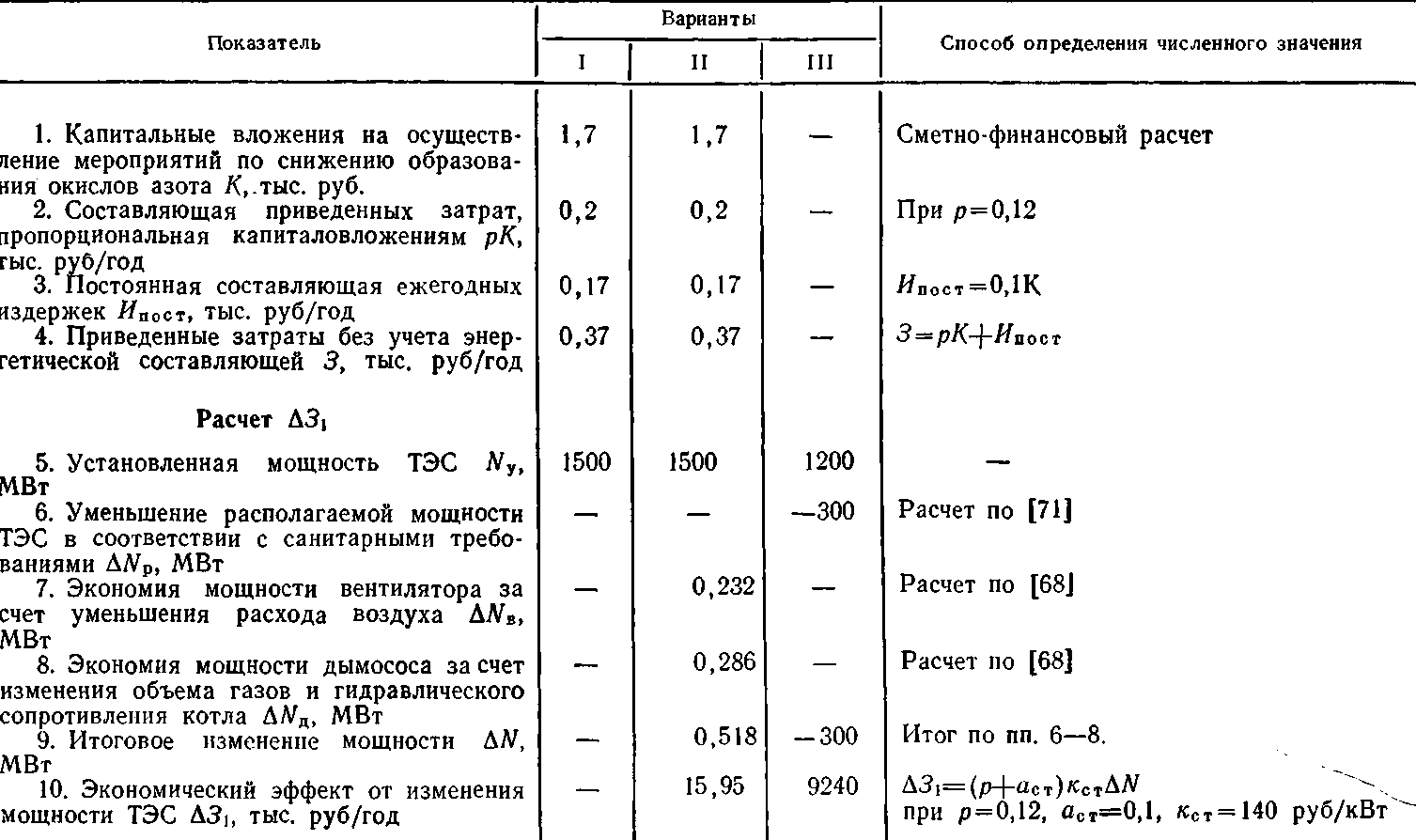

Таблица 7.1. Расчет экономических показателей по вариантам снижения выбросов окислов азота

Расчет приведенных затрат по трем вариантам дан в табл. 7.1. При этом расчет энергетического эффекта, обусловленного выполнением санитарно-гигиенических требований, осуществлен по II и III вариантам относительно варианта I. В дальнейшем при сравнении вариантов энергетические затраты в размере, характерном для I варианта, исключаются из расчета, что не нарушает сопоставимости вариантов. Сравнение вариантов проводится по (7.1), т. е. по приведенным затратам, но с учетом, что составляющая ∆П—0, а составляющая ∆У не учитываемся, поскольку во всех вариантах в равной степени выполняются санитарно-гигиенические требования. Таким образом, сравнение ведется по приведенным затратам, которые определяются по формуле: З=рК+И—∆З.

По III варианту снижение располагаемой мощности на 300 МВт ведет к тому, что требуется ввод дублирующей мощности. Соответственно имеется значительный отрицательный эффект по составляющей ∆З1. При этом составляющая ∆З2 по варианту III равна нулю, так как сокращение выработки на рассматриваемой ТЭС возмещается выработкой дублирующей электростанции.

Отрицательный энергетический эффект имеет место и во II варианте, что обусловлено в конечном счете ухудшением КПД котла. В итоге же видно, что наиболее экономичным является I вариант. Значительно уступает ему по экономичности II вариант. Что касается III варианта, то полученный результат свидетельствует о том, что снижение располагаемой мощности ТЭС не может рассматриваться в качестве постоянного мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу.