Для полного приведения сравниваемых вариантов развития энергетических объектов к сопоставимому виду по количеству продукции необходимо в течение всего расчетного периода обеспечивать соответствие (баланс) во времени мощности энергетических объектов (с учетом готовности их к работе и обеспеченности энергоресурсами) с нагрузкой потребителей (включая потери при транспортировании и расход на собственные нужды самих энергетических объектов).

Каждый вариант развития энергетических объектов, сбалансированный по мощности и энергии, может быть представлен в нескольких модификациях, различающихся по режимам использования видов оборудования существующих и вновь сооружаемых электростанций и сетей. Экономическое сравнение вариантов можно при этом производить в один или два этапа.

При двухэтапном сравнении сначала намечают варианты развития и размещения мощностей и оптимизируют режимы загрузки отдельных типов установок (электростанций, блоков) для каждого намеченного варианта, а затем уже сравнивают варианты между собой. Это позволяет более строго выполнить сравнение, поскольку задача выбора режима использования оборудования выделяется из общей задачи сравнения вариантов и может быть решена более точными методами с использованием специальных моделей.

Возможна и другая аналогичная задача, когда сначала оптимизируют структуру и размещение объектов при ориентировочно заданных режимах (основная задача), а затем режимы использования оборудования. В этом случае уточнение режимов может потребовать повторного (иногда многократного) решения основной задачи.

При одноэтапном сравнении по каждому варианту развития мощностей и размещения объектов предварительно намечают одну или несколько модификаций режимов использования оборудования, которые принимают на основе опыта проектирования исходя из рассмотрения структуры генерирующих мощностей и общих режимов потребления электроэнергии. Экономическое сравнение осуществляют путем сопоставления намеченных вариантов со всеми предусмотренными для каждого из них модификациями режимов.

На практике широко используют приближенные приемы проверки соответствия намечаемых вариантов развития энергетических объектов потребностям в мощности и энергии. В простейшем случае это соответствие устанавливают путем сведения балансов мощностей в периоды прохождения годовых максимумов нагрузки и проверки годовых балансов энергии. При необходимости проверяют также суточные балансы мощности и энергии для каждого характерного сезона года. На основе анализа годовых и суточных графиков нагрузки рассчитывают оптимальные режимы работы отдельных энергетических объектов и в конечном итоге уточняют требования к сопоставимости вариантов по количеству продукции.

Рассмотрим некоторые особенности приведения к сопоставимому виду по количеству продукции, возникающие при решении динамических задач. Все задачи по обоснованию варианта развития энергетических объектов можно разделить на два типа.

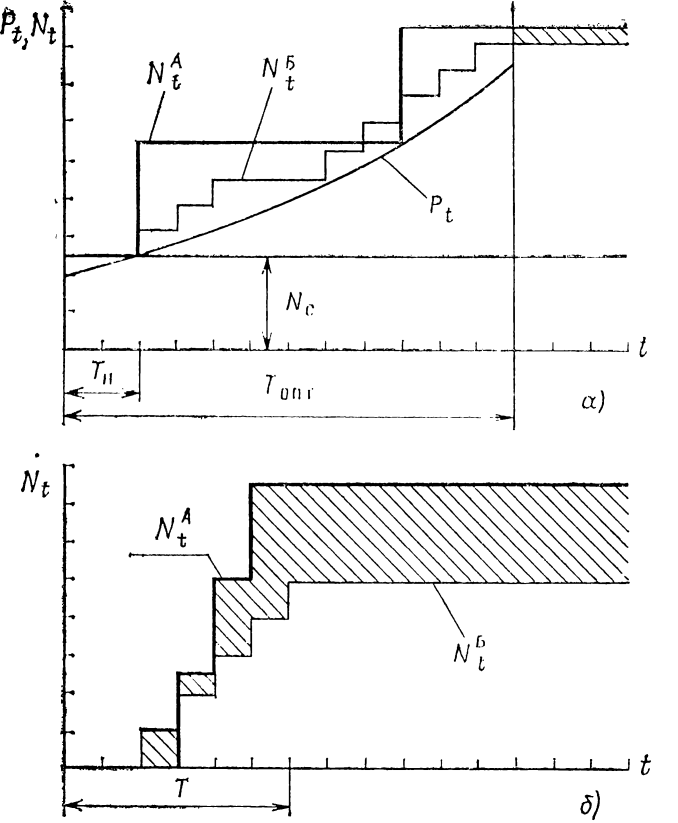

Первый тип задач (рис. 4.1,а) характеризуется заданными в пределах периода оптимизации* годовыми потребностями в мощности и энергии для некоторого района или энергосистемы. Для обеспечения этих потребностей намечают варианты развития объекта.

На рис. 4.1,а кривая Pt отражает рост годовых максимумов нагрузки, а ступени NtА и NtБ — варианты развития мощностей электростанций.

*1 Под Топт согласно [25] понимают период, для которого выбирают оптимальное управление процессом развития рассматриваемой системы.

Рис. 4.1. Приведение вариантов развития энергетических объектов к сопоставимому виду по мощности с учетом динамики нагрузки энергосистем (а) и при самостоятельном их сравнении (б):

Nc — мощность существующих объектов; ////// — дополняющая (выравнивающая) мощность

В рассматриваемом случае Топт совпадает с длительностью расчетного периода Т, за пределами которого все рассматриваемые объекты выходят на режим нормальной эксплуатации, но в более общем случае Топт<Т, если некоторые объекты достраиваются или осваиваются за пределами Топт.

На протяжении начального периода Тн прирост нагрузки энергосистемы полностью обеспечивается за счет завершения ввода и освоения мощностей, строительство которых было начато до начала расчетного периода и не подлежит пересмотру. В течение периода Тп необходимо учитывать только те затраты, которые необходимы для развития энергосистемы с года Тп+1 и далее.

В пределах Топт основное требование к сопоставимости вариантов заключается в том, что установленная мощность и реально возможная выработка рассматриваемых объектов, включая существующие, в каждом из сравниваемых вариантов должны быть не менее нагрузки и энергопотребления (включая потери, расход на собственные нужды и резерв). Это требование должно выполняться по каждому году с учетом внутригодовых изменений режимов энергопотребления.

Если мощность и потенциально возможная выработка объектов в отдельных вариантах превышают соответствующие нагрузку и энергопотребление в течение всего или части периода Топт, возникают временное недоиспользование оборудования и потери от «замораживания» средств. Однако влияние этих потерь учтется при экономическом сравнении вариантов, и они будут оправданы, если другие факторы (например, уменьшение затрат вследствие концентрации мощностей) обеспечат преимущества, компенсирующие эти потери. Следовательно, указанное превышение не нарушает сопоставимости вариантов.

За пределами Топт различие в мощности и потенциально возможной выработке объектов в вариантах по-разному сказывается на развитии системы и результатах экономического сравнения. Поэтому для объектов, начатых строительством в период Топт и заканчиваемых за пределами Топт (независимо от характера нагрузки в период t>Топт), должны быть заданы графики ввода мощностей. Приведение вариантов к сопоставимому виду по количеству продукции при этом должно осуществляться с учетом прогноза изменения нагрузки и электропотребления за пределами Топт.

При рассмотрении вариантов развития энергосистем и энергетики районов правомерно предположение, что при t>Топт рост нагрузки и потребления энергии будет продолжаться примерно теми же темпами, что и в период оптимизации. Это означает, что разные варианты развития мощностей будут по-разному отражаться на экономике развития энергосистемы за пределами периода Топт. Чтобы выровнять последействие вариантов, необходимо принять равные уровни их развития, начиная с года Топт+1, предусмотрен для этого, где необходимо, ввод дополнительных мощностей с оценкой их при экономическом сравнении по показателям замыкающих объектов. Под замыкающим объектом в энергетике понимается электростанция или котельная, за счет которой обеспечивается прирост мощности и энергопотребления. Тип замыкающей электростанции выбирается с учетом режима электропотребления (пиковая, полупиковая, базисная электростанция), а тип котельной — с учетом структуры теплопотребления (пар, горячая вода).

После исключения таким способом различий в конечных условиях по уровню мощностей объектов создается возможность в полной мере оценить влияние динамики развития объектов как в течение заданного периода роста нагрузок энергосистемы, так и за его пределами.

При проектировании межсистемных линий электропередачи прогноз изменения нагрузки линии электропередачи за пределами Топт не всегда может быть сделан. Нагрузка может стабилизироваться, возрасти, но может и снизиться. В этих условиях выравнивание вариантов по мощности (пропускной способности) нецелесообразно, так как велика вероятность, что избыточная мощность (пропускная способность) не будет в дальнейшем полезно использоваться.

Таким образом, неопределенность характеристик нагрузки за пределами периода Топт не позволяет в данном случае добиться строгой сопоставимости вариантов по количественным показателям. Поэтому результаты сравнения в таких задачах следует дополнительно анализировать посредством варьирования нагрузкой межсистемной линии электропередачи с целью оценить устойчивость тех решений, которые должны быть рекомендованы на основе выполненных расчетов для первых лет периода Топт.

Если решение, принятое, например, для первоначального этапа развития линии электропередачи, устойчиво, то уточнения сопоставимости вариантов за пределами заданного Топт не требуется. Когда анализ указывает на неустойчивость решения, экономически обоснованная оценка вариантов не может быть выполнена без дополнительной информации о нагрузках, необходимой для более строгого приведения вариантов к сопоставимому виду.

Второй тип задач имеет место, когда сравнивают варианты развития отдельных объектов без непосредственной увязки их производительности с ростом нагрузки и энергопотребления энергосистемы или района.

Такое сравнение допустимо и правомерно при условии, что имеются энергосистема или район, в которых общий прирост нагрузки заведомо больше мощности любого из сравниваемых объектов. Например, при обосновании сооружения ТЭЦ обязательно соизмеряют тепловую нагрузку местного района с теплофикационной мощностью ТЭЦ, а в крупных энергосистемах обычно принимают, что электрическая мощность ТЭЦ может быть использована независимо от электрической нагрузки местного района.

К разновидности второго типа задач также относятся все экономические сравнения по выбору параметров объектов (давления пара на ТЭС, единичной мощности агрегатов на ГЭС и т. п.). В этих задачах вопрос об увязке мощности и выработки объекта с потребностями энергосистемы отделен от экономического обоснования показателей, которые выбирают для одного или нескольких заранее заданных значений установленной мощности (пропускной способности) объекта.

Общий случай приведения вариантов к сопоставимому виду по количеству продукции при решении задач второго типа (рис. 4.1,6) отражает динамику развития двух объектов, различающихся по срокам начала эксплуатации, единичной мощности агрегатов и срокам выхода на проектные показатели (режим нормальной эксплуатации). За начало расчетного периода Т принят 1-й год строительства объекта, сооружение которого начинается раньше. Конец расчетного периода совпадает с годом, прешествующим выходу на режим нормальной эксплуатации объекта, который достигает этого режима последним.

Варианты по количеству продукции в задачах обоих типов можно сравнивать двумя «способами: посредством учета дополнительной мощности и энергии замыкающих объектов; путем экономического сравнения вариантов по удельным приведенным затратам (§ 3.7).

Удельные приведенные затраты необходимо определять при этом для одинаковых условий использования мощностей, но с учетом различий сравниваемых объектов в расходе на собственные нужды, разницы потребностей в резерве, а также различий в потерях в сетях при передаче энергии потребителям.

Второй способ приведения вариантов к сопоставимому виду не является универсальным. Его следует применять главным образом тогда, когда первый способ не может быть использован из-за недостатка информации о замыкающих объектах. Эта оговорка обусловлена тем, что при сравнении по удельным приведенным затратам без предварительного выравнивания вариантов по мощности и энергии предполагаются равные возможности развития всех участвующих в сравнении объектов. При решении практических задач такое предположение не всегда правильно, и поэтому представление об относительной экономичности вариантов может быть искажено.

Эффективность сооружения энергетических объектов наиболее полно (строго) определяется при учете условий их работы в энергосистеме путем решения задач первого типа. Необходимо сравнивать варианты развития энергосистемы при заданных по годам уровнях электропотребления и различной структуре генерирующих мощностей, т. е. разных составе и очередности ввода объектов. Такой подход позволяет отразить взаимное влияние всех существующих и вновь намечаемых объектов и определить оптимальные условия работы каждого объекта с позиций энергосистемы в целом.

В предварительных приближенных расчетах может быть приведена оценка отдельно взятого объекта по сравнению с одним или несколькими заменяющими объектами, т. е. может решаться задача второго типа. В качестве заменяющих должны быть выбраны объекты, которые в течение расчетного периода могут наиболее эффективно выполнять точно те же производственные функции, что и рассматриваемый объект. При таком сравнении следует с особой тщательностью соблюдать требование о наиболее благоприятных условиях использования оборудования и энергетических ресурсов в каждом варианте.

Если при решении задачи второго типа в отдельных вариантах, выравненных по мощности, создаются предпосылки для дополнительной выработки энергии, то необходимо рассмотреть возможность использования этих избытков и учесть получаемый при этом экономический эффект. Например, при сравнении ГЭС и ТЭС должна быть учтена дополнительная выработка ТЭС с вытеснением в пиковую часть графика системы устаревших неэкономичных электростанций, с получением соответствующей экономии топлива и затрат. Для крупных объектов более удовлетворительные результаты могут быть получены при сравнении ГЭС с группой замыкающих ТЭС, состоящих из пиковых и базисных электростанций.

При экономическом обосновании отдельных малых объектов, незначительно влияющих на режим и суммарные экономические показатели энергосистемы, сравнение с замыкающим объектом позволяет наиболее просто выполнить условия сопоставимости, не внося при этом в расчет больших погрешностей. Замыкающий объект можно оценивать по удельным приведенным затратам, что дает возможность принять во внимание его долевое участие в варианте отказа от сооружения малого объекта. Замыкающим следует выбирать наиболее экономичный для рассматриваемого района и периода объект аналогичного назначения.

Эффект от экономии топлива при сравнении вариантов необходимо оценивать по замыкающим затратам, что характеризует народнохозяйственную экономию. Наряду с этим нельзя для действующих объектов исключать оценку экономии топлива по цепам, используемым в хозяйственной практике. Такой расчет позволяет получить отраслевую оценку эффекта от экономии топлива.

Экономическую оценку вариантов следует производить с использованием сопоставимых по уровню цен стоимостных показателей. При этом необходимо стремиться к примерно одинаковой достоверности исходных экономических показателей, для чего нужно опираться на проектные и плановые разработки, выполненные примерно в одно и то же время и по возможности с одинаковой степенью детализации. Исходные экономические показатели должны быть рассчитаны по единой методике с применением одинаковых сметных нормативов и коэффициента эффективности.