Глава третья

НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

3-1. Общие положения

Под электропередачей понимается совокупность электротехнического оборудования, предназначенного для передачи электроэнергии от источников к потребителю или из одной части энергосистемы в другую.

Показателями надежности электропередачи являются: средние числа снижений пропускной способности за рассматриваемый промежуток времени и средние длительности восстановления ее при отказе отдельных элементов передачи.

Изменение пропускной способности передачи происходит при отказах отдельных цепей линий высокого напряжения, отказах компенсирующих и концевых (преобразовательных) устройств. На одноцепных передачах переменного тока выход из строя одного элемента приводит к полному прекращению функционирования — полному отказу установки. При нескольких цепях выход из строя отдельных элементов снижает пропускную способность передачи, но может и привести к полному отказу. Так, например, отказы компенсирующих устройств

(батарей продольной компенсации, шунтирующих реакторов и шунтовых конденсаторных батарей) могут приводить в зависимости от предшествующего режима и к необходимости снижения мощности, и к прекращению регулирования перетока, и к невозможности включения или отключения передачи. Следовательно, надежность компенсирующих устройств в определенных условиях влияет не только на надежность передачи, но и на надежность энергосистемы, ее живучесть и эффективность.

Снижение пропускной способности многоцепной передачи может не приводить к серьезным аварийным последствиям для энергосистемы в случае недогрузки передачи. На сильно нагруженных передачах аварийные отключения цепей возможны как при повреждении самой передачи, так и за счет наброса нагрузки при аварийных ситуациях в соседних частях энергосистемы. Отключение передачи в этих случаях вызывается нарушениями устойчивости и действием защиты от перегрузок или делительных защит.

При исследовании надежности систем электроснабжения с помощью показателей надежности передачи определяется среднее число и длительность ограничений мощности и погашений потребителей. В исследованиях энергосистем эти показатели применяются при расчетах, связанных с размещением резерва, составлением баланса мощностей при авариях и определением запасов устойчивости.

При расчетах надежности электропередачи обычно учитываются:

- безотказность и ремонтопригодность трансформаторов, выключателей, линий высокого напряжения (воздушных и кабельных) и других элементов;

- режимы работы электропередачи;

- число и пропускная способность цепей;

- влияние атмосферных воздействий (гроза, гололед, загрязнения);

- надежность действий релейной защиты и автоматики.

Надежность воздушных и кабельных линий, силовых трансформаторов и коммутационной аппаратуры в настоящее время достаточно изучена. В работах ОРГРЭС, ВНИИЭ, ЭОП и других организаций можно найти сведения о сезонной нестационарности потока повреждений, об уменьшении удельной повреждаемости в зависимости от срока ввода в эксплуатацию, о расчетных величинах параметров потоков отказов и восстановлений, о частоте и длительности плановых отключений [Л. 19, 23, 105, 121].

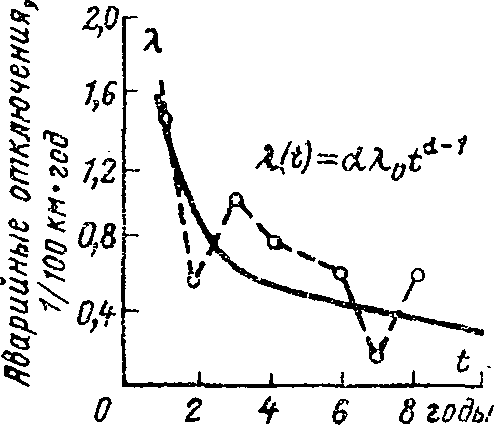

Рис. 3-1 Зависимость интенсивности отказов трансформаторов 500 кВ от времени эксплуатации.

Рис. 3-2. Зависимость интенсивности отказов линий 500 кВ от времени эксплуатации.

Удельная повреждаемость воздушных линий и трансформаторов, определяемая устойчивыми аварийными отключениями, намного выше у вновь введенного оборудования, чем у того, которое проработало некоторое время. Объясняется это тем, что большинство конструктивных и монтажных дефектов выявляется в начальный период эксплуатации.

На рис. 3-1 и 3-2 приведены зависимости удельной повреждаемости от срока эксплуатации для оборудования 500 кВ. Эти зависимости были в [Л. 79] аппроксимированы законом Вейбулла

![]() (3-1)

(3-1)

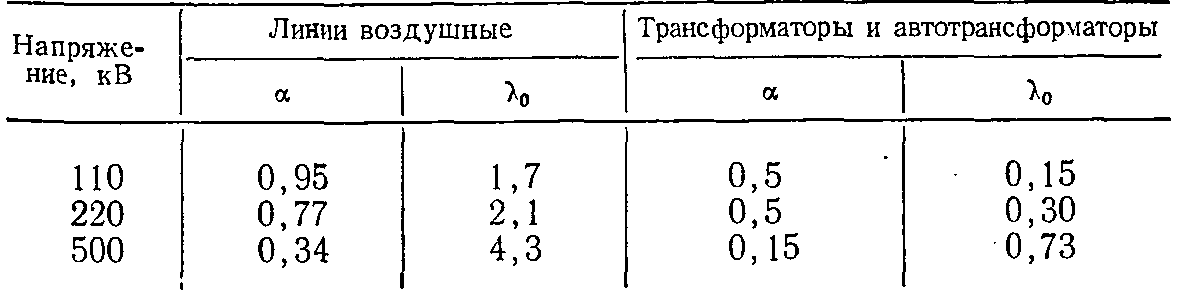

Таблица 3-1

Значение коэффициентов для оценки Ц1)

где λ0 — удельная повреждаемость в начальный период эксплуатации; α — параметр, характеризующий скорость изменения; t — время эксплуатации от момента ввода в работу.

Значения λ0 и α для оборудования сетей 110—500 кВ приведены в табл. 3-1.

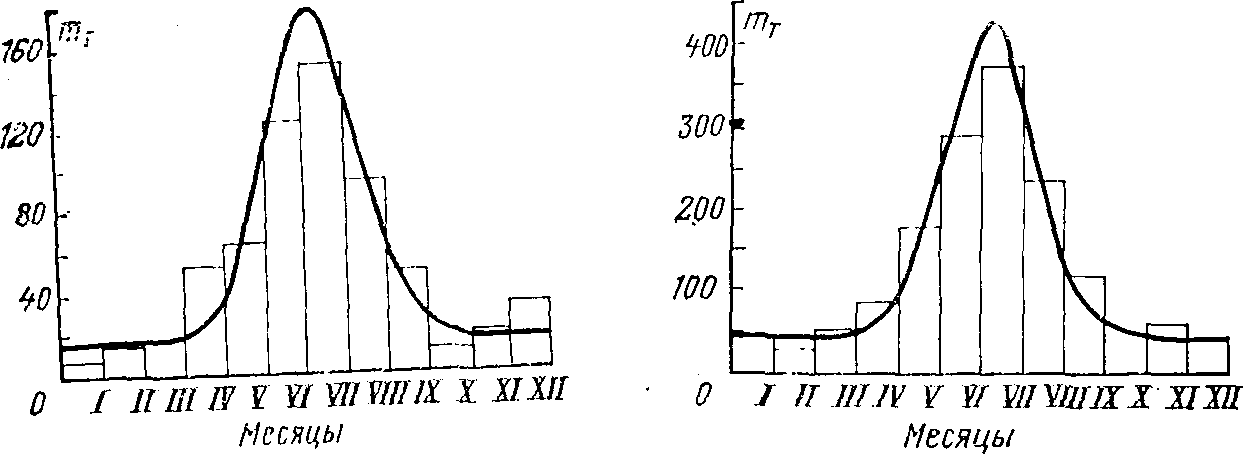

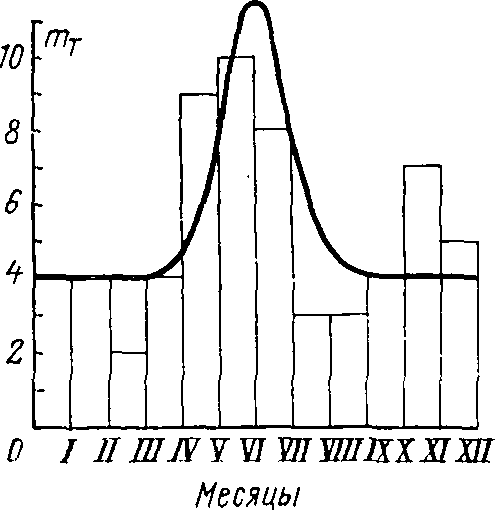

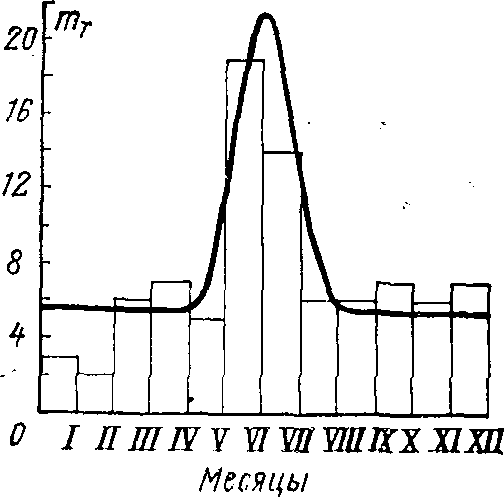

Сезонная нестационарность повреждений воздушных линий и трансформаторов может быть прослежена по гистограммам требуемых срабатываний токовой отсечки от междуфазных к. з. (рис. 3-3), токовой отсечки нулевой последовательности (рис. 3-4) линий 110—220 кВ, дифференциальных защит трансформаторов (рис. 3-5) и шин (рис. 3-6) 110—220 кВ одной из крупных энергосистем.

Рис. 3-4. Сезонная нестационарность потока требуемых срабатываний токовой отсечки нулевой последовательности линий 1.10—220 кВ одной из энергосистем.

Рис. 3-5. Сезонная нестационарность потока требуемых срабатываний дифференциальных защит трансформаторов 110—220 кВ одной из энергосистем.

Рис. 3-6. Сезонная нестационарность потока требуемых срабатываний дифференциальных защит шин 110—220 кВ одной из энергосистем.

Рис. 3-3. Сезонная нестационарность потока требуемых срабатываний токовой отсечки от междуфазных к. з. линии 110—220 кВ одной из энергосистем.

Таблица 3-2

Число отключений одной линии

Сезонная нестационарность потока к. з. | Напряжение, кВ | ||||

110 | 220 | 330 | 500 | ||

За год | Среднее Максимальное | 6,8 | 3,5 | 2,5 | 1,8 |

В грозовой | Среднее за месяц | 1,2 | 1,0 | 0,75 | 0,45 |

период | Максимальное за месяц | 20 | 10 | 8 | 5 |

Максимальное за день | 12 | 9 | 7 | 3 | |

В период | Среднее за месяц | 1,6 | 1,2 | 1 | 0,8 |

гололеда | Максимальное за месяц | 25 | 20 | 18 | 15 |

| Максимальное за день | 14 | 10 | 8 | 14 |

В табл. 3-2 приведены значения интенсивностей коротких замыканий на линиях, полученные по данным статистики районов с высокой интенсивностью гроз и с сильным гололедом.

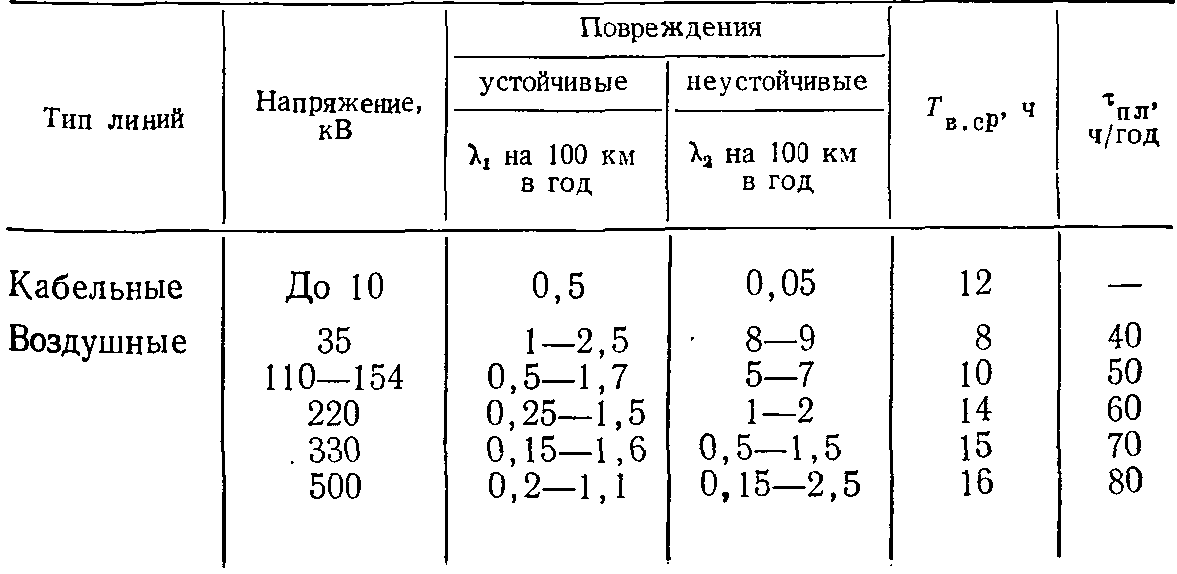

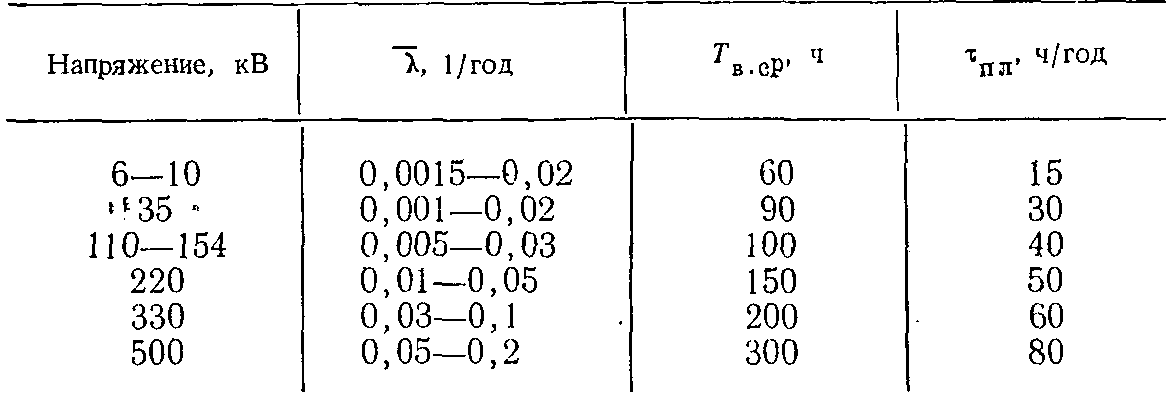

Средние за год оценки параметра потока повреждений линий и трансформаторов, времени восстановления и длительности плановых отключений приведены в табл. 3-3 и 3-4 (Л. 19, 105, 121].

Таблица 3-3

Показатели надежности линий электропередачи

Отказами выключателей высокого напряжения являются к. з. в ячейке выключателя из-за его повреждения как при отключении, так и без отключения к. з. на присоединении, а также другие повреждения и неисправности, требующие немедленного вывода выключателя в ремонт (разрушение фарфора, отказы во включении и отключении и т. п.).

Таблица 3-4

Показатели надежности трансформаторов

Статистические исследования [Л. 24, 79] показали, что масляные выключатели в значительном числе случаев (от 17 до 35%) отказывают при отключении токов к. з. и в большинстве случаев их отказ сопровождается к. з. в ячейке (от 66 до 100%), а следовательно, и на шинах РУ. У воздушных выключателей число отказов, связанных с отключением токов к. з., лежит в пределах от 14 до 25%, однако процент отказов, ведущих к к. з. в ячейке, тоже высок (20—100%). Отказы выключателей, таким образом, являются источником большого числа к. з. в сетях.

Статистические данные показывают, что отказы выключателей вызываются в основном не конструктивным несовершенством, а низким качеством изготовления, монтажа и эксплуатации. Установлено, что в тех энергосистемах, где организация профилактических ремонтов выключателей органически связана с интенсивностью коммутаций на объектах, параметр потока отказов выключателей значительно ниже среднего.

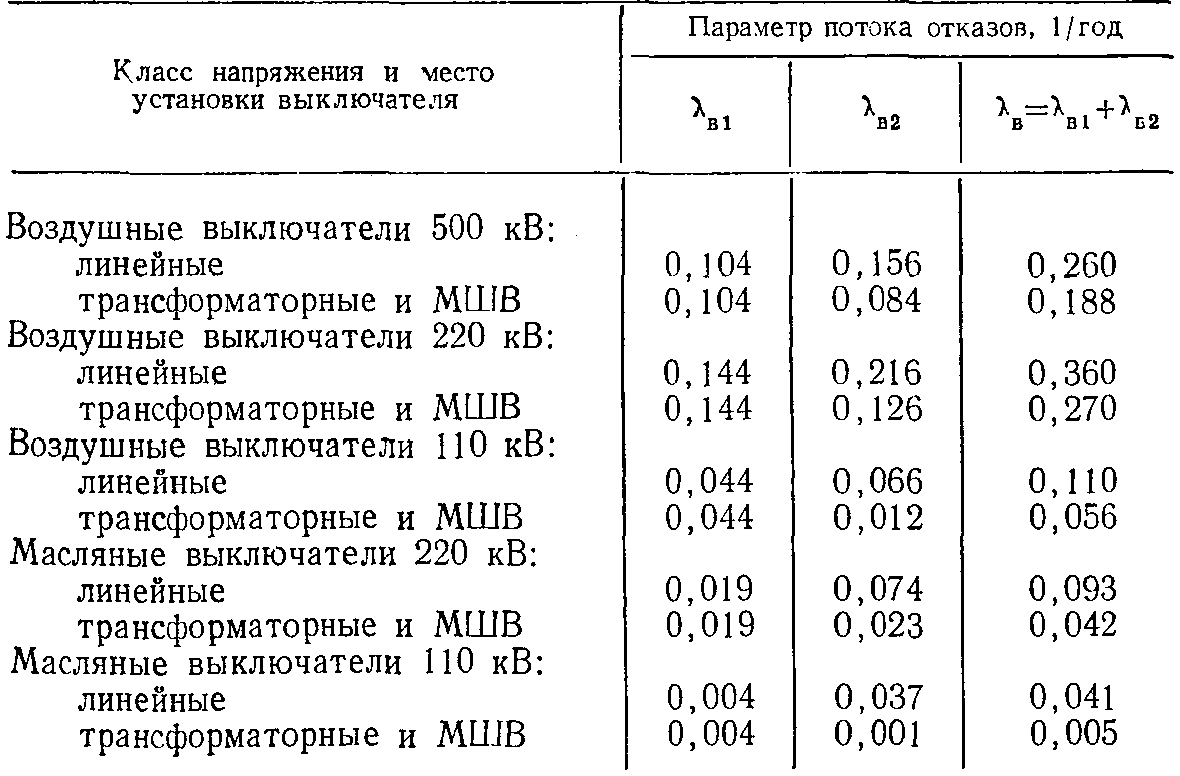

Анализ статистических данных по повреждаемости выключателей 110—500 кВ показал, что, выделив отказы в действии, возникающие при проведении операций (включение, отключение), и отказы, возникающие без проведения операций (в статике), параметр потока отказов выключателей можно записать в виде

![]() (3-2)

(3-2)

где λв1 — параметр потока отказов выключателей без проведения операций, 1 /год; λВ2 — параметр потока отказов выключателей в действии, 1/год (см. табл. 3-5).

Таблица 3-5

Параметр потока отказов воздушных и масляных выключателей 500—110 кВ

![]()

(3-3)

Отказы выключателей в действии можно в свою очередь подразделить на отказы при коммутационных переключениях и отказы при отключениях токов к. з. и работе АП В, тогда:

где![]() — вероятность отказов при коммутационных операциях, отказ/действие; р — среднее число операций на выключателе в год;

— вероятность отказов при коммутационных операциях, отказ/действие; р — среднее число операций на выключателе в год;![]() — вероятность отказов при отключении токов к. з. и работе АП В, отказ/действие; γ — среднее число отключений токов к. з. и работа АПВ на выключатель в год.

— вероятность отказов при отключении токов к. з. и работе АП В, отказ/действие; γ — среднее число отключений токов к. з. и работа АПВ на выключатель в год.

Из проведенного анализа статистических данных по повреждаемости воздушных выключателей 500 кВ были определены значения:

![]()

для линейных выключателей β=44; γ=2,2; для шинных, секционных и трансформаторных выключателей γ=1,0.

При обработке статистических материалов учитывались все случаи неисправности выключателей, как те, которые произошли в работе (в действии и статике), так и те, которые были обнаружены в процессе плановых ремонтов и осмотров. Доля последних составляет в среднем 40%: общего числа неисправностей.

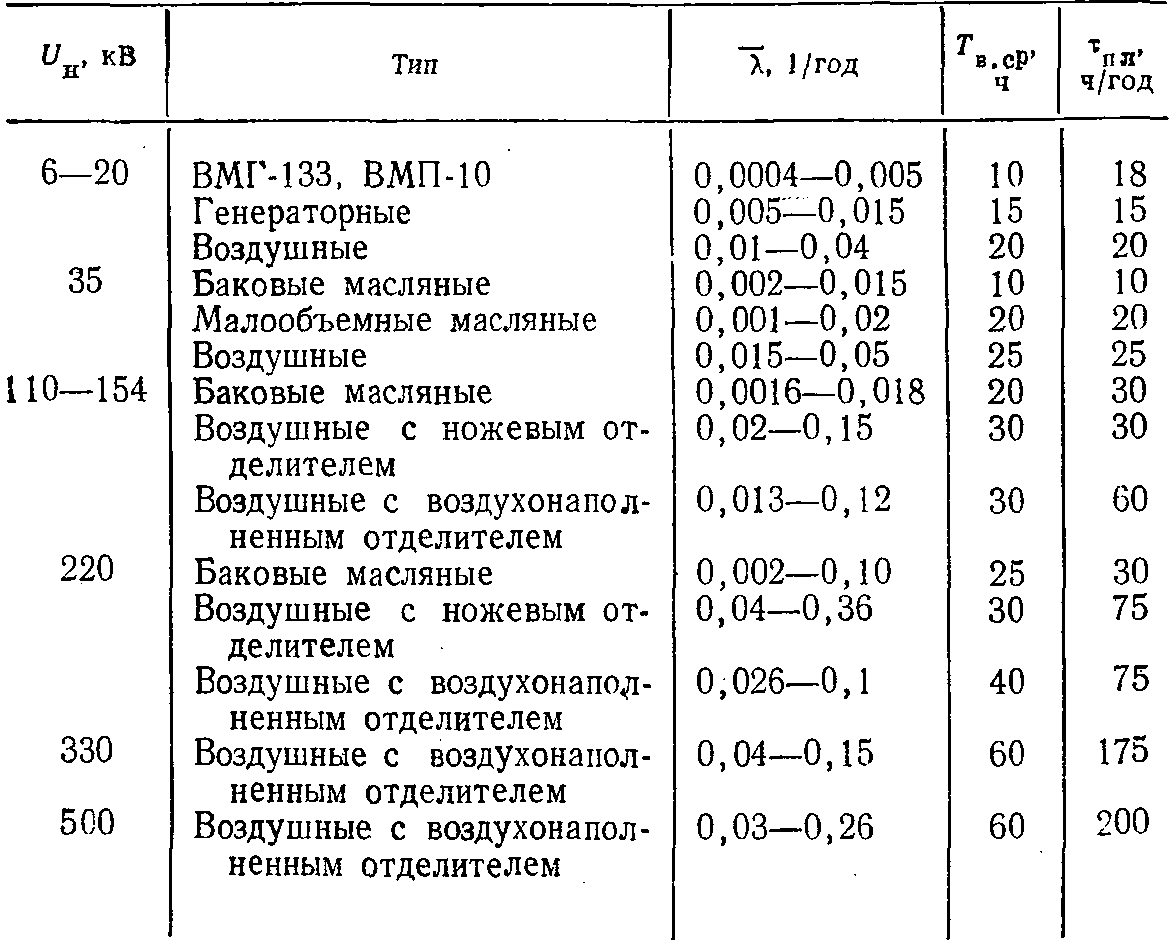

Средние оценки показателей надежности выключателей высокого напряжения разных типов приведены в табл. 3-6.

Длительность и частота плановых отклонений выключателей и сборных шин приведены в табл. 3-7.

Таблица 3-6

Показатели надежности выключателей

Таблица 3-7

Длительность плановых ремонтов элементов распределительных устройств 500—110 кВ

Вид оборудования и класс напряжения, кВ | Длительность планового ремонта, ч | Периодичность капитального ремонта, 1/год | |

текущего | капитального | ||

Воздушные выключатели |

|

|

|

500 | 120 | 475 | 1/2 |

220 | 63 | 250 | 1/2 |

110 | 29 | 115 | 1/2 |

Масляные выключатели |

|

|

|

220 | 31 | 125 | 1/3 |

НО | 25 | 100 | 1/3 |

Сборные шины (на одну секцию): |

|

|

|

500 | 6 | — | — |

220 | 3 | __ | — |

110 | 2 | — | — |

Надежность сборных шин и разъединителей по сравнению с рассмотренными элементами электропередачи довольно высока. Удельная повреждаемость разъединителей шин составляет около 0,01 отказа на присоединение в год. Отказы сборных шин вызываются повреждениями конструкций самих шин, изоляторов, трансформаторов напряжения и разрядников, которые приводят к возникновению к. з. и отключению шин. Отключения шин возможны также из-за ошибочных действий персонала, ложных и неселективных действий релейной защиты.