Глава пятая

НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

5-1. Общие положения

Надежность выдачи заданной мощности в течение заданного периода графика нагрузки определяется надежностью функционирования всего комплекса оборудования станции: котлоагрегатов, турбин, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств, механизмов собственных нужд, устройств защиты, автоматики и системы управления.

Характеристиками надежности электрических станций можно считать оценки распределения вероятностей вынужденных (аварийных) снижений располагаемой или выдаваемой мощности. Это распределение вероятностей можно описать средними числами аварий с различными снижениями выдаваемой мощности за рассматриваемый период и средними длительностями их ликвидации. Интегральной характеристикой надежности работы станции является величина недовыработки электроэнергии, определяемая в совокупности величиной и длительностью отдельных снижений за рассматриваемый период.

Надежность главной схемы электрических соединений станции зависит от надежности работы ее элементов и их места в схеме. Аварийные отключения линий электропередачи или трансформаторов связи могут вызвать снижение мощности, выдаваемой электростанцией в систему, если при этом будет иметь место отключение агрегатов, или оставшиеся в работе линии и трансформаторы не обеспечивают выдачу всей мощности станции.

Длительность снижения мощности определяется временем, необходимым на производство переключений, если агрегаты или линии, отключенные при повреждении элементов схемы, могут быть вновь включены в работу после отделения поврежденного элемента. Она зависит в основном от схемы распределительного устройства и определяется:

- при одной системе сборных шин и одном выключателе на присоединение — временем ремонта поврежденного выключателя или, что случается достаточно редко, временем его шунтирования;

- в схемах с обходной системой шин и одним выключателем на присоединение — временем коммутационных переключений для замены поврежденного выключателя обходным и составляет в среднем 0,5 ч (если в этот период обходной выключатель будет занят для проведения ремонтов других выключателей или сам находится в ремонте, то длительность снижения мощности в этом случае определяется, как и в п. 1);

- в схемах с двумя выключателями на присоединение, многоугольниках и полуторных длительность снижения мощности определяется временем, необходимым для отделения поврежденного выключателя (0,25—0,3 ч).

Длительность аварийного снижения мощности станции при повреждении сборных шин также зависит от схемы распределительного устройства и составляет:

при одиночной системе сборных шин 110—500 кВ — от 2 до 6 ч;

при двух системах сборных шин — около 0,5 ч (время перевода всех присоединений на вторую систему шин).

Снижения мощности могут иметь место как в результате повреждений элементов схемы, так и в случае совпадения их плановых ремонтов с аварийными отключениями других элементов или присоединений (линий электропередачи, трансформаторов, блоков).

Выбор варианта главной схемы электрических соединений станции должен проводиться с учетом влияния энергосистемы. Необходимо учитывать наличие резерва мощности в энергосистеме и возможность его использования в рассматриваемом районе. Для оценки последствий перерывов электроснабжения потребителей в энергосистеме при аварийных снижениях мощности станции должны учитываться величина мобильного резерва мощности в отдельных районах системы, повреждаемость межсистемных линий электропередачи и их пропускная способность, график нагрузки системы и его нерегулярные отклонения, величина народнохозяйственного ущерба в зависимости от глубины дефицита мощности системы.

Для оценки величины мобильного резерва энергосистемы необходимы такие показатели станций, как скорость набора нагрузки агрегатов из различного состояния [Л. 53] (холодного, горячего и после непродолжительных остановов), диапазон регулирования мощности, частота и длительность плановых остановов агрегатов для профилактики и ремонтов.

Располагаемый регулировочный диапазон и скорости ввода агрегатов в работу, скорости набора нагрузки на современных станциях следующие (регулировочный диапазон определяется как разность между техническим минимумом и техническим максимумом нагрузки).

Для ГЭС и ГАЭС регулировочный диапазон от 0 до 100% от установленной мощности; время ввода и набора полной мощности 1—2 мин, для газотурбинных установок (ГТУ) при том же регулировочном диапазоне время ввода и набора нагрузки зависит от мощности и составляет от 2 до 20 мин.

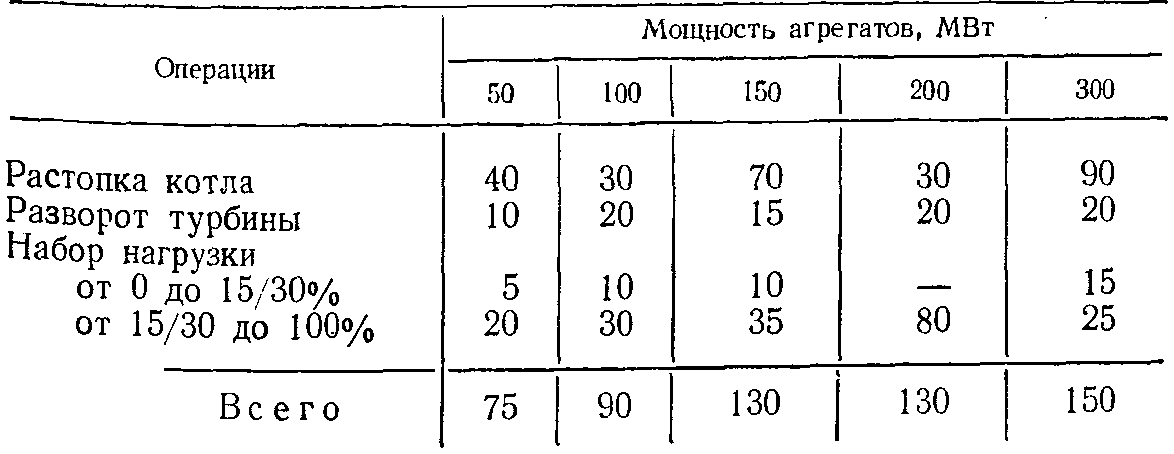

Таблица 5-1

Скорости ввода агрегатов, мин

На тепловых электрических станциях с блоками высокого давления (90 кгс/см2, 535 °C) и поперечными связями по пару регулировочный диапазон составляет до 100% установленной мощности и до 80% мощности работающих агрегатов. Для ГРЭС регулировочный диапазон блоков 200—300 и 500 МВт принимают до 40% суммарной мощности, участвующей в максимуме.

Скорости ввода агрегатов и набора нагрузки после 7—8 ч остановки в ночные часы характеризуются табл. 5-1.

Длительная разгрузка без остановки возможна по техническому минимуму котлоагрегатов до 40% при газомазутном топливе и до 70% при твердом.

Регулировочный диапазон ТЭЦ составляет 10% номинальной мощности и может быть увеличен до 25% при отключении потребителей пара. Время перевода в конденсационный режим составляет более 4 ч.

Атомные электрические станции с аппаратами типа ВВЭР могут набрать полную мощность за 30 мин. Таким образом, технически они могут выполнять роль резервных и пиковых станций, однако экономически это не оправдано.

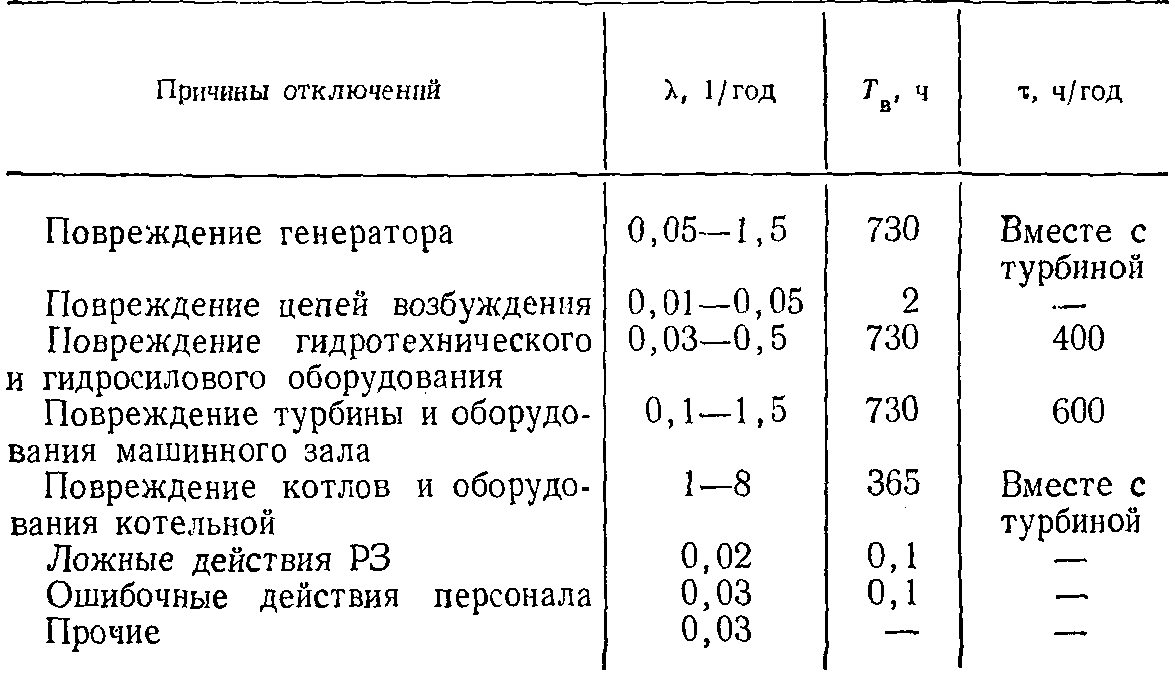

Таблица 5-2

Показатели надежности агрегатов

Таблица 5-3

Аварийный простой блоков 150—200 МВт

Оборудование | Процент общего числа отключений | Процент суммарной продолжительности простоя |

Котлы............................. | 50,3 | 44,5 |

Турбины ........................ | 11,6 | 13,8 |

Генераторы ................... | 9,6 | 8,4 |

Трансформаторы .......... | 1,1 | 5,0 |

Вспомогательное оборудование | 27,4 | 28,3 |

Надежность генерирования мощности определяется в основном безотказной работой теплосилового, гидромеханического оборудования и генераторов, сроками проведения аварийных и планово-предупредительных ремонтов (табл. 5-2).

Так, например, для блоков 150—200 МВт распределение числа и продолжительности вынужденных остановов из-за неполадок и повреждений основного оборудования приведено в табл. 5-3.

Из приведенных данных видно, что основная часть вынужденных остановов блока вызвана повреждениями поверхностей нагрева котлоагрегатов.

Представляет интерес зависимость вероятности аварийного простоя от срока эксплуатации, на основании которой можно установить периоды приработки блока и его нормальной работы. Длительность приработки зависит от мощности блоков и растет с увеличением последней. В основном она определяется периодом от 2 до 6 лет, после которого вероятность аварийного простоя можно принять постоянной. По данным Федеральной энергетической комиссии США (РРС) вероятность аварийного простоя (по терминологии США — коэффициент аварийности) блоков мощностью 132—175 МВт в период их полного освоения равен 3,9%.

Значительную роль в обеспечении надежности генерирования играет надежность комплекса оборудования и механизмов собственных нужд [Л. 42]. Обеспечение надежности системы собственных нужд в основном зависит от степени резервирования, топливоподачи и топливоприготовления, циркуляционного водоснабжения, питательных насосов, дымососов и вентиляторов, и условия успешного самозапуска при работе АВР.