Глава шестая

УЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

6-1. Общие положения

Надежная работа энергетической системы определяется надежной работой электрических станций, подстанций и электрических сетей, величиной и размещением резервных источников энергии, надежной работой линий межсистемных связей, а также работой диспетчерской и других служб.

В эксплуатации показатели надежности энергосистем могут быть оценены на основании обработки актов об авариях и браках в работе. При этом число и длительность нарушений нормальной работы элементов энергосистемы могут быть определены достаточно точно.

Приняв, что при аварийном отключении потребителю недодается энергия, равная произведению средней мощности предшествующего аварии часа на длительность отключения, определяют условную величину аварийного недоотпуска электроэнергии по всем установкам, на которых имели место аварийные отключения. Просуммировав эти величины, получают суммарный условный недоотпуск в рассматриваемой энергосистеме или в части ее. Суммарный условный недоотпуск указывается в отчетных документах энергосистемы и ее предприятий.

При проектировании оценка показателей надежности отдельных элементов энергосистемы необходима для решения следующих задач:

оптимизация состава станций и агрегатов при развитии энергосистемы;

выбор и размещение резерва в системах и их объединениях;

проектирование межсистемных и системообразующих линий электропередачи;

определение вероятности потери устойчивости;

определение первоочередных мероприятий по повышению надежности и устойчивости.

В качестве характеристики надежности энергосистемы и ее части можно рассматривать распределение вероятности возникновения дефицита мощности.

Оно может быть использовано для определения математического ожидания народнохозяйственного ущерба, который учитывается при технико-экономическом обосновании принимаемых решений.

В проектной практике для интегральной оценки надежности работы энергосистемы применяется также величина вероятности покрытия годового графика нагрузки, с помощью которой может быть оценена необходимая величина аварийного резерва мощности.

В оценке величины резерва мощности в энергосистеме имеется два подхода.

Первый подход заключается в определении минимально допустимой вероятности дефицита мощности в энергосистеме. Величина резерва мощности при этом подходе оценивается индексом надежности, который должен быть не ниже нормативно заданного значения.

Второй подход заключается в определении оптимальной величины резерва мощности на основе технико-экономического анализа. Эта оценка исходит из обеспечения минимума народнохозяйственных затрат, в которые входят как математическое ожидание ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям, так и расход на установку и содержание резервной мощности в энергосистеме.

В [Л. 58, 82] отмечается, что технико-экономический подход необходим при перспективном планировании развития энергосистем с учетом требований по обеспечению оптимального уровня надежности электроснабжения потребителей.

Индекс надежности целесообразно использовать при решении задач хозяйственного планирования и диспетчерского управления энергосистем. Так, например, при рассмотрении возможных вариантов плана выводов в ремонт энергетического оборудования возможно определить величину индекса надежности того или иного варианта и проверить, обеспечиваются ли нормативные требования.

Для решения задач, в которых необходимо учитывать возможную величину резерва мощности в энергосистеме и оценивать последствия аварийных дефицитов мощности, требуется разработка математической модели энергосистемы.

В настоящее время имеется ряд разработок по моделированию состояний энергетического оборудования энергосистемы. В зависимости от степени детализации и количества факторов, влияющих на надежность работы, энергосистема при моделировании рассматривается как:

- концентрированная, когда принимается, что повреждаемость линий электропередачи не накладывает ограничений на перетоки мощности и не вызывает аварийных снижений мощности станций;

- объединенная, состоящая из концентрированных узлов мощности и нагрузки, связанных между собой линиями электропередачи с ограниченной пропускной способностью.

Для определения математического ожидания ущерба от аварийных перерывов электроснабжения потребителей в концентрированной энергосистеме или для определения индекса надежности могут быть использованы методы: аналитический или метод статистических испытаний.

Аналитическим методом вероятность возможного дефицита мощности находится как произведение трех вероятностей из состава слагаемых трех сумм:

Если![]() то расчет повторяется при увеличенном значении Нэ вплоть до завершения процесса вычислений с заданной точностью.

то расчет повторяется при увеличенном значении Нэ вплоть до завершения процесса вычислений с заданной точностью.

Среди работ, учитывающих при выборе резерва в энергосистеме режим работы гидроэлектростанций, следует отметить [Л. 58]. В ней условно график электропотребления делится на две части: гидроэнергетическую, покрываемую гидроэлектростанциями, и теплоэнергетическую, покрываемую тепловыми электростанциями. Обе части рассматриваются как самостоятельные энергосистемы, характеризующиеся собственным составом генерирующих мощностей и графиком электропотребления. Для каждой из частей аналитическим методом находится величина аварийного резерва мощности.

При решении таких задач, как размещение аварийного резерва мощности, необходимо учитывать надежность работы межсистемных и системообразующих линий электропередачи.

6-2. Задача выбора величины аварийного резерва мощности в энергосистеме

Полным резервом мощности в системе называется разность между установленной мощностью Nу и мощностью суммарной нагрузки Nн∑ в данный момент времени [Л. 6]:

![]() (6-10)

(6-10)

Свободным резервом мощности называется разность между располагаемой мощностью Nрасп и мощностью суммарной нагрузки Ρ∑ в данный момент времени:

![]() (6-11)

(6-11)

Оперативным резервом называется тот свободный резерв, который можно использовать в конкретной аварийной ситуации с учетом пропускной способности оборудования и схемы системы:

![]() (6-12)

(6-12)

Оперативный резерв состоит из холодного и горячего резерва. Горячий резерв заключен во вращающихся машинах, работающих с недогрузкой, а холодный резерв — в остановленных гидро- и турбоагрегатах.

По своему назначению резерв бывает пяти видов: нагрузочный, аварийный, ремонтный, эксплуатационный, народнохозяйственный.

Первые два из них необходимы для покрытия непредвиденного спроса нагрузки потребителями и снижения мощности станций и называются оперативным резервом.

Ремонтный резерв предусматривается для проведения плановых ремонтов оборудования, эксплуатационный — для компенсации снижения мощности гидро- и теплоэлектростанций из-за недостатка воды, повышения температуры циркуляционной воды, снижения качества топлива, заноса поверхностей нагрева и т. п.

Народнохозяйственный резерв связан с обеспечением опережающего развития энергетики. Эти последние три вида резерва можно планировать обычными детерминистскими методами на предстоящий период эксплуатации.

Оперативный резерв связан со случайными превышениями спроса и снижения мощности, поэтому его определение связано с применением вероятностных методов. По правилам устройства электроустановок (ПУЭ) величина оперативного резерва мощности в энергосистемах должна быть равна 10% максимальной нагрузки, но не меньше мощности самого крупного агрегата системы.

Фактически же величина оперативного резерва, необходимая для полного устранения дефицита мощности, в различных энергосистемах лежит в пределах от 6 до 10%.

При возникновении дефицита мощности работают устройства АЧ Р. Периодичность работы АЧР составляет 1 раз в 2 года на комплект. Устройства АЧР первой очереди срабатывают около 1 раза в год. Это отвечает средней частоте возникновения дефицита мощности в системе.

Проектируя развитие энергосистемы, в связи с ростом электрических нагрузок необходимо оптимизировать величину установленной мощности в системе и ее размещение с тем, чтобы образовавшийся резерв уменьшал величину дефицита мощности.

При этом дополнительные затраты на создание резерва должны окупаться за счет снижения народнохозяйственного ущерба от дефицита мощности:

![]()

(6-13)

Впервые такое решение для выбора количества резервных агрегатов применил в 1932 г. Р. А. Ферман. В настоящее время во ВНИИЭ и ВНИИЭлектромаш разработаны алгоритмы для расчета ущерба от дефицита мощности на ЭЦВМ как в концентрированной энергосистеме, так и в объединении систем.

Случайные колебания нагрузки из-за изменения спроса, по данным [Л. 66] и др., подчинены нормальному закону распределения вероятностей. В крупных энергосистемах среднее значение отклонения нагрузки от запланированной меньше 1% при среднеквадратичном отклонении того же порядка. Ввиду малой вероятности совпадения превышения спроса с аварийным снижением мощности генераторов при определении величины резерва можно учитывать только возможности простоя агрегатов. Мощность, необходимая для планового ремонта, при определении дефицита может быть включена в график нагрузки.

Если развитие энергосистемы в рассматриваемый период времени не предполагает ввода агрегатов очень большой мощности по сравнению со средней величиной мощности установленных ранее генераторов, то задача выбора величины мощности или числа агрегатов, находящихся в оперативном резерве, имеет довольно простое решение, основанное на допущении равенства мощностей всех агрегатов средней величине.

Если же в рассматриваемый период времени в энергосистеме предполагается ввод агрегатов с мощностью, в несколько раз превышающей среднюю величину мощности ранее установленных генераторов, или установка новых уникальных сверхмощных энергоблоков, то допущение равенства мощностей, а тем более равенства вероятностей простоя агрегатов не является приемлемым и задача выбора величины резерва мощности усложняется.

Рассмотрим выбор величины аварийного резерва мощности в случае одинаковых агрегатов на примере.

Пусть средняя мощность агрегата в системе составляет 100 МВт.

Число установленных агрегатов равно 50. Средняя вероятность аварийного простоя (коэффициент простоя) одного агрегата 9=0,04.

Удельный ущерб от недоотпуска энергии равен 0,5 руб/(кВт-ч).

Вероятность простоя т агрегатов из п определяется по известной формуле биномиального закона (5-9).

Для упрощения вычислений заменим формулу (5-9) асимптотической формулой Пуассона

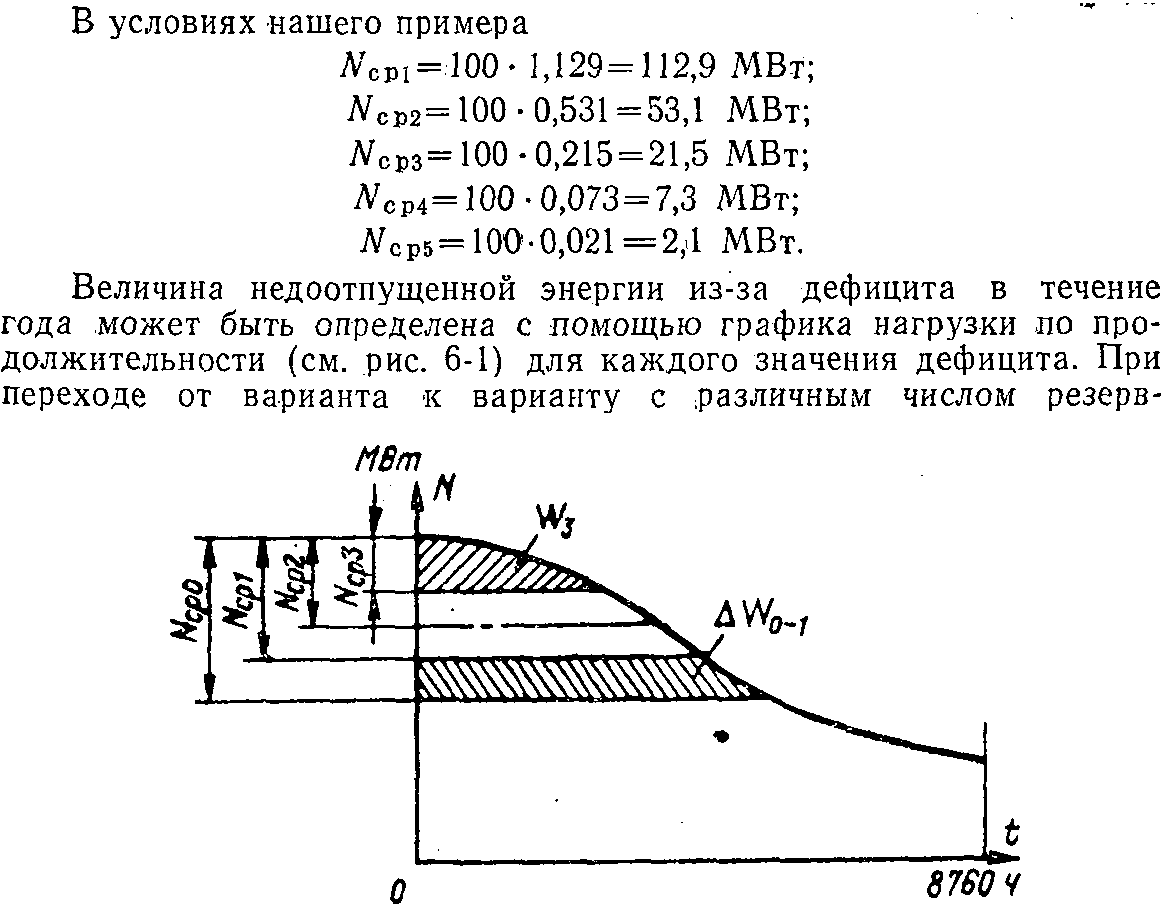

Рис. 6-1. К определению недоотпуска электроэнергии.

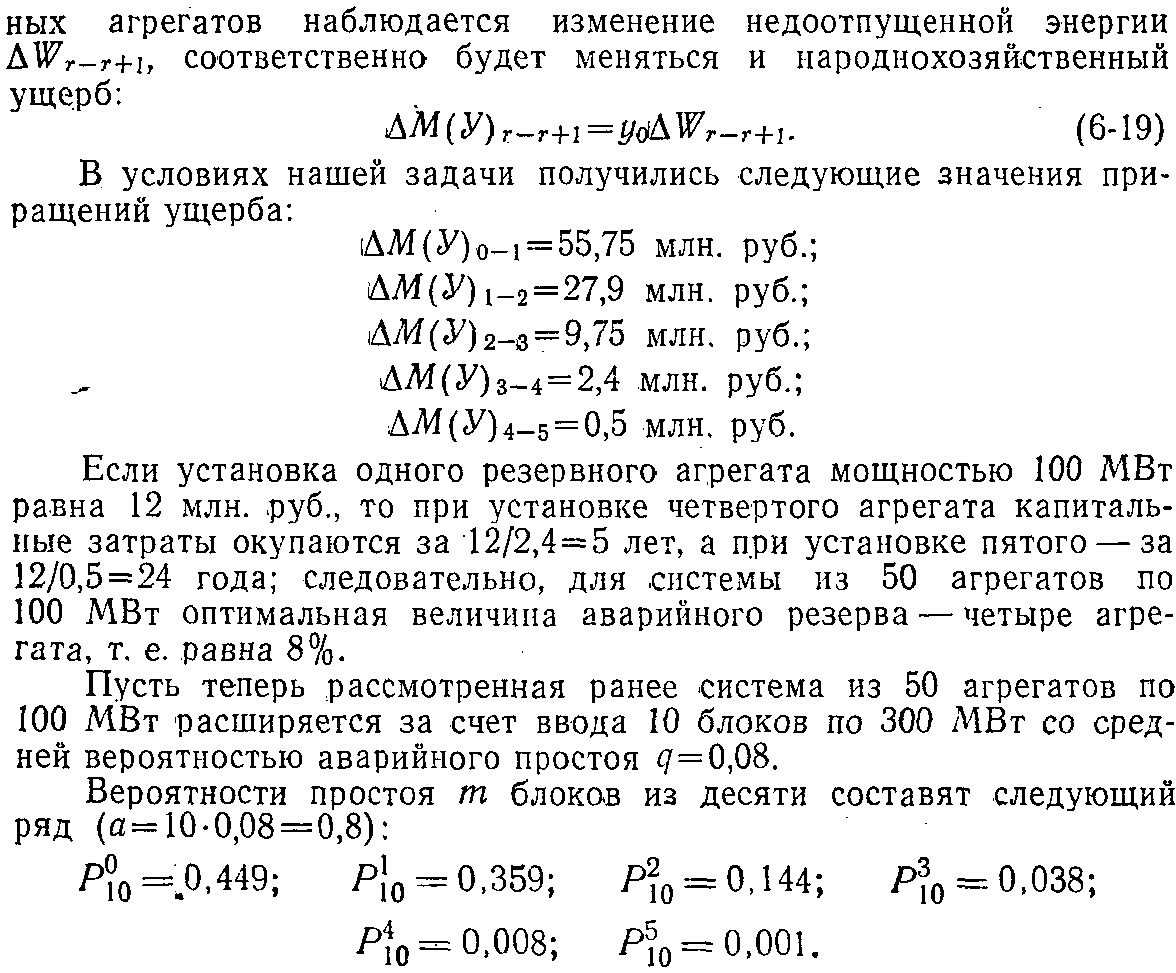

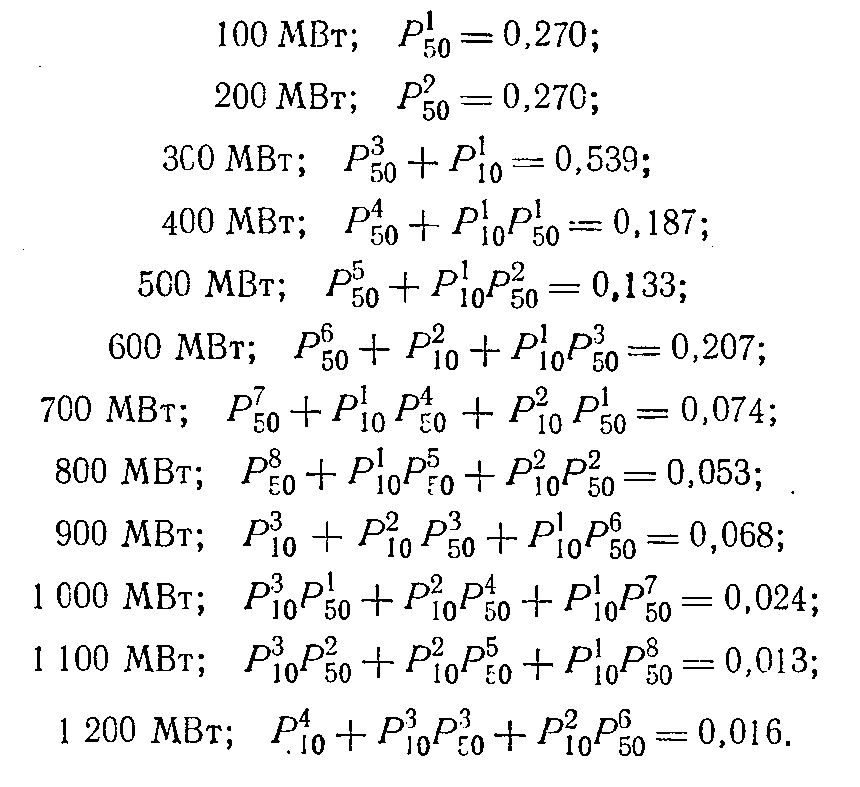

Совместно с установленными ранее агрегатами новые блоки, выходя из строя, могут привести к следующему ряду возможных потерь мощности с соответствующими вероятностями:

Дальнейшее продолжение ряда опустим для сокращения изложения.

При наличии резерва мощности в системе из числа ранее установленных машин, равного 4X100 МВт, при расширении системы стоит задача выбора количества резервных агрегатов из числа новых блоков.

Один резервный блок из десяти необходим по техническим соображениям. Необходимо определить, целесообразна ли установка второго резервного блока 300 МВт. При одном резервном блоке 300 МВт суммарная мощность резерва составит 700 МВт, а при двух 1000 МВт.

В первом случае дефицит будет наблюдаться при потере мощности большей, чем 700 МВт, во втором при 1000 МВт. Математическое ожидание дефицита мощности в первом случае равно:

![]()

во втором случае

![]()

Изменению дефицита при переходе от одного резервного блока к двум отвечает изменение недоотпуска энергии (из графика по продолжительности)

![]()

тогда при удельном ущербе 0,5 руб/(кВт ч) и удельных капитальных затратах за дополнительный киловатт установленной мощности100 руб/кВт установка второго резервного блока 300 МВт окупится за

![]()

Аналитический метод перемножения рядов вероятностей достаточно прост и может быть применен как при расчетах вручную, так и на ЭЦВМ. В дальнейшем с развитием средств вычислительной техники для определения резерва в концентрированной энергосистеме был применен метод статистических испытаний.

Усовершенствования модели концентрированной энергосистемы, вносимые различными авторами, направлены на исследование влияния допущений и упрощений на результаты решения. Исследовались следующие вопросы:

- выбор ступени мощности, кратно которой представляются единичные мощности агрегатов и графики нагрузки;

- оценка возможности использования одного ряда распределения вероятностей аварийных простоев агрегатов для всех интервалов расчетного периода;

- разделение суммарного резерва мощности на оперативную и ремонтную составляющие.

В большинстве работ, посвященных разработке модели концентрированной энергосистемы [Л. 6, 66, 65, 67, 92], осуществляется эквивалентирование (приведение) мелких агрегатов системы к определенному числу более крупных агрегатов. Непрерывный график нагрузки по продолжительности заменяется ступенчатой кривой с шагом, кратным в целое число раз мощности эквивалентного агрегата.

Эти упрощения оказывают влияние на результаты расчетов. Исследования, проведенные в [Л. 58], показали, что при эквивалентировании части агрегатов, суммарная мощность которых составляет до 30% мощности системы, можно ожидать искажения результатов в пределах ±5%'.

Для повышения точности расчетов в [Л. 92] разработан алгоритм и составлена программа, позволяющие учитывать действительные суточные графики нагрузки.

В работе института «Энергосетьпроект» [Л. 105] осуществляется раздельное определение величины аварийного резерва и резерва для проведения капитальных и текущих ремонтов.

Резерв для проведения капитальных ремонтов турбоагрегатов находится как положительная разность площади провала динамического годового графика месячных максимумов и необходимой ремонтной площади. Резерв, необходимый для проведения текущих ремонтов турбоагрегатов определяется в пределах 4—6% мощности, установленной на начало года.

Исследования показали, что при большом числе агрегатов системы вывод нескольких из них в ремонт не приводит к существенному изменению ряда распределения.