Рассматривалась гипотетическая система с максимумом нагрузки 4 000 МВт, минимумом 2 500 МВт. Установленная мощность 4 400 МВт, резерв 400 МВт. В качестве экспертов по оценке целей и эффективности вариантов участвовали три специалиста: экономист- энергетик; специалист по электростанциям и надежности; специалист по гидроэлектростанциям и режимам.

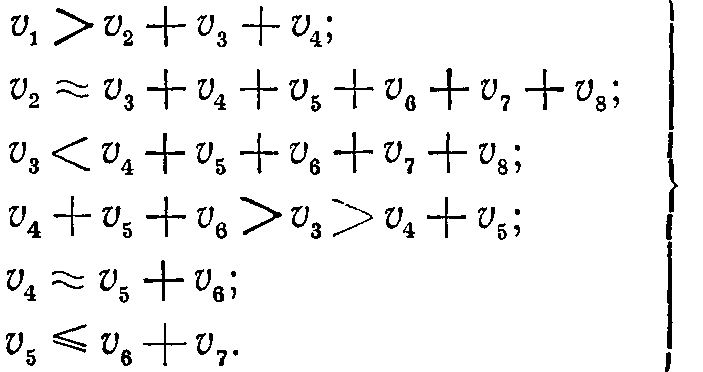

Оговорив условие, что система расположена в европейской части, эксперты установили следующие неравенства относительно важности целей, перечень которых дан в табл. 6-1.

В соответствии с этими неравенствами нормированные оценки надежности целей получились следующими (см. табл. 6-1).

Таблица 6-1

1 | Цели | Важность vi |

1 | Максимум надежности | 0,455 |

2 | Минимум капиталовложений | 0,272 |

3 | Минимум потерь энергоресурсов | 0,108 |

4 | Минимум срока строительства | 0,065 |

5 | Максимум регулировочного диапазона блоков | 0,035 |

в | Минимум ограничений на размещение | 0,030 |

7 | Минимум времени ввода мощности | 0,022 |

8 | Минимум затрат живого труда | 0,013 |

В качестве факторов, варьируемых в ходе оптимизации, принимаются уровни мощности станций различного вида:

х1 — КЭС с блоками 300 МВт;

х2 — КЭС с блоками 100 МВт;

х3 — АЭС с блоками 220 МВт;

х4 — ГТУ с агрегатами 40 МВт;

х5 — ГАЭС;

х6 — ГЭС средней мощности.

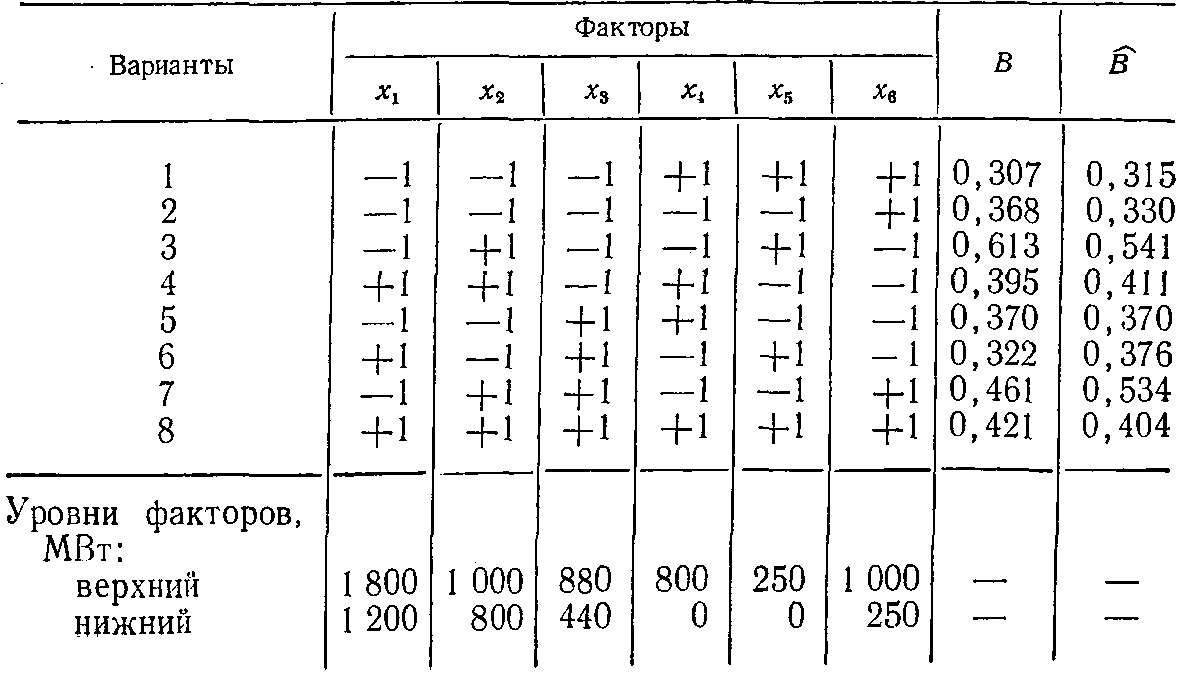

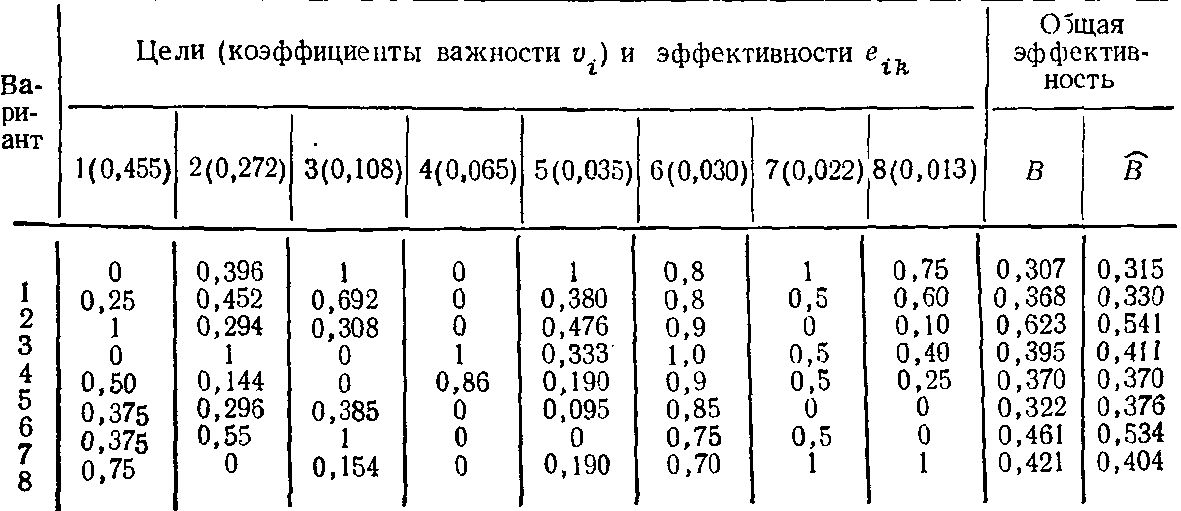

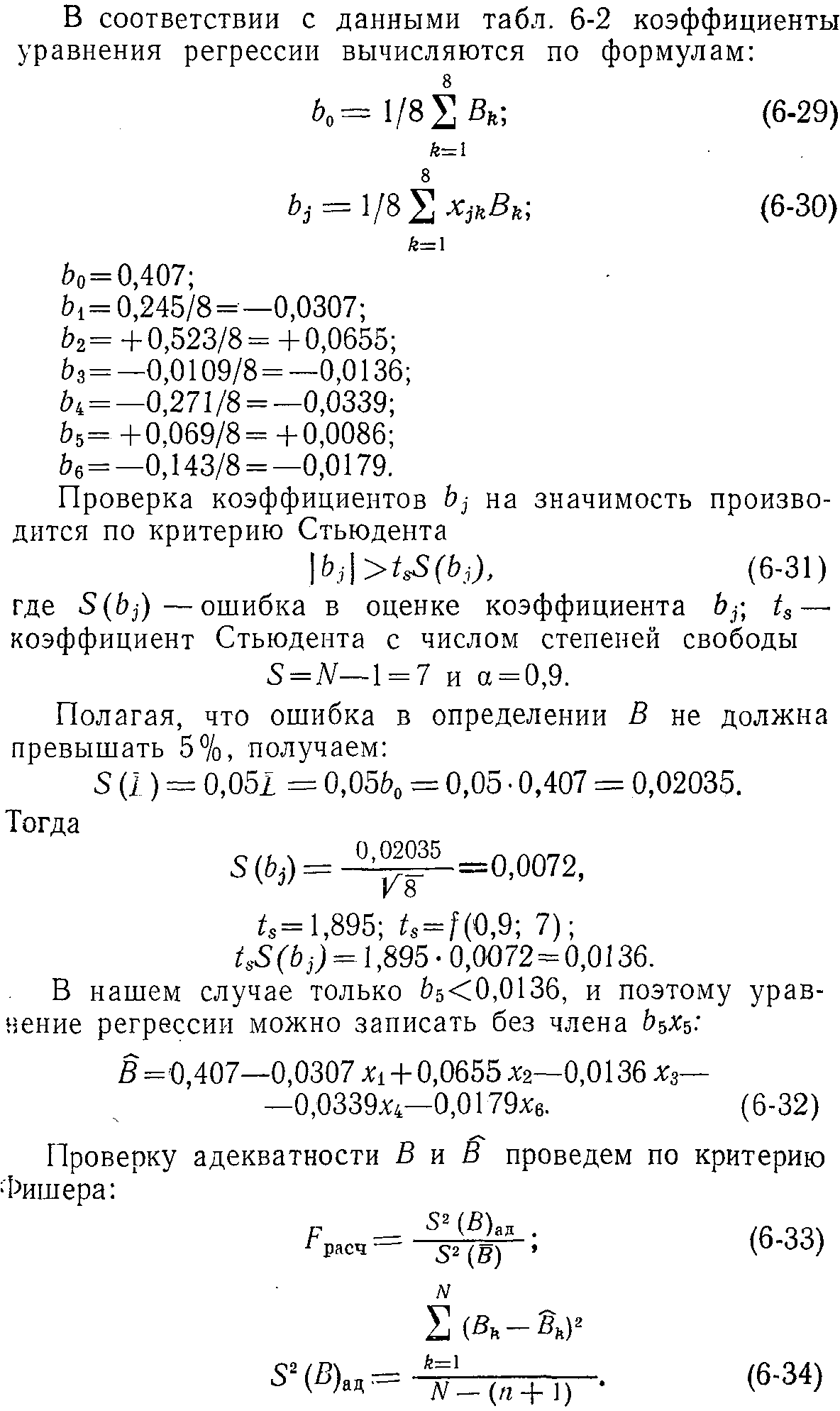

План факторного эксперимента определяется дробной репликой следующего вида табл. 6-2 [Л. 84]. В табл. 6-2 даны оценки эффективности В — по данным экспертов и В — по уравнению регрессии.

В относительных единицах значения факторов +1 отвечают верхним уровням, а — 1 отвечают нижним уровням. Нуль же отвечает среднему уровню.

Таблица 6-2

Для оценки эффективности выполнения (обеспечения) цели в каждом варианте экспертами были предложены следующие абсолютные показатели и процедуры вычисления.

Цель О1. Показатель — коэффициент готовности Кг. взвешенный по мощности КЭС (300), где он принят равным 0,8, и обменной мощности, где он принят равным 0,95. У вариантов с максимальным значением Кг е1=1, у остальных вариантов е1 уменьшен пропорционально величине Кг, у вариантов с Кг.мин е1 = 0.

Цель О2. Показатель — капиталовложения, определяемые через удельные значения на 1 кВт установленной мощности:

КЭС (300) — 120 руб/кВт;

КЭС (100) — 150 руб/кВт;

АЭС — 180 руб/кВт;

ГТУ — 80 руб/кВт;

ГАЭС — 200 руб/кВт;

ГЭС — 250 руб/кВт.

Для замыкающей К Э С — 100 руб/кВт, для одной цепи ВЛ межсистемной связи 500 кВт — 25 млн. руб.

У варианта с минимальными капиталовложениями е2=1 . У остальных вариантов е% уменьшен пропорционально величине капиталовложений. У вариантов с максимальными капиталовложениями е2= 0.

Цель О3. Показатель — коэффициент полезного действия ηср, взвешенный по мощности. Приняты следующие значения η у станций:

КЭС (300) — 0,35;

КЭС (100) — 0,30;

АЭС — 0,4;

ГТУ — 0,25;

ГАЭС — 0,6;

ГЭС — 0,95.

У варианта с ηр.макс е3=1. У остальных вариантов пропорционален величине ηср. При варианте с ηср.макс е3=0.

Цель О4. Показатель — срок строительства Тстр, принят по году окончания ввода всех намечаемых строительством (согласно структуре) станций. Считается, что минимальный уровень уже достигнут. Приняты следующие сроки для станций:

КЭС (300) — 1 год;

КЭС (100) — 0,5 года;

АЭС — 2 года,

ГТУ — 1,5 года,

ГЭС и ГАЭС — 5 лет.

У варианта с Тстр.мин е4=1, у остальных — уменьшен пропорционально величине ГСТр, у варианта ГСТрМИН е4= 0.

Цель О5. Показатель — регулировочный диапазон Э ср, взвешенный по мощности. Приняты следующие значения О для станций:

КЭС (300) — 40%;

КЭС (100) — 60%;

АЭС — 10%;

ГТУ — 100%;

ГАЭС — 200% (считая потребление в ночные часы);

ГЭС — 80%.

У варианта с Dcр.макс е5=1, у остальных — уменьшен пропорционально величине Dcр, у варианта с Dcрмакс е5= 0.

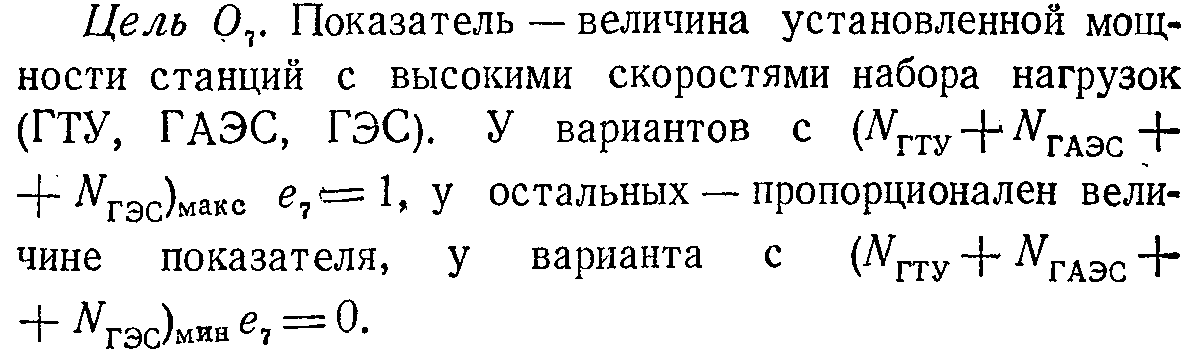

Цель О6. Показатель — относительная оценка, обратно пропорциональная величине капитальных вложений, так как с ограничением связано увеличение капитальных затрат на строительство линий, каналов транспорта, воды и топлива. Чем больше капиталовложения, тем больше затраты на строительство и, следовательно, больше ограничения на размещение объектов.

Цель O8. Показатель — штатный коэффициент, взвешенный по мощности станций kшт.ср. Приняты следующие значения kшт для станций:

КЭС (300) — 0,5 чел/кВт;

КЭС (100) — 1,0 чел/кВт;

АЭС — 0,5 чел/кВт;

ГТУ — 0,1 чел/кВт;

ГАЭС — 0,05 чел/кВт;

ГЭС — 0,1 чел/кВт. . ,

Таблица 6-3

Абсолютные оценки показателей обеспечения [целей по вариантам

У варианта с (kшт.cр)мин е8=1, у остальных уменьшен пропорционально величине показателя, у варианта С (kшт.ср)макс е8=0.

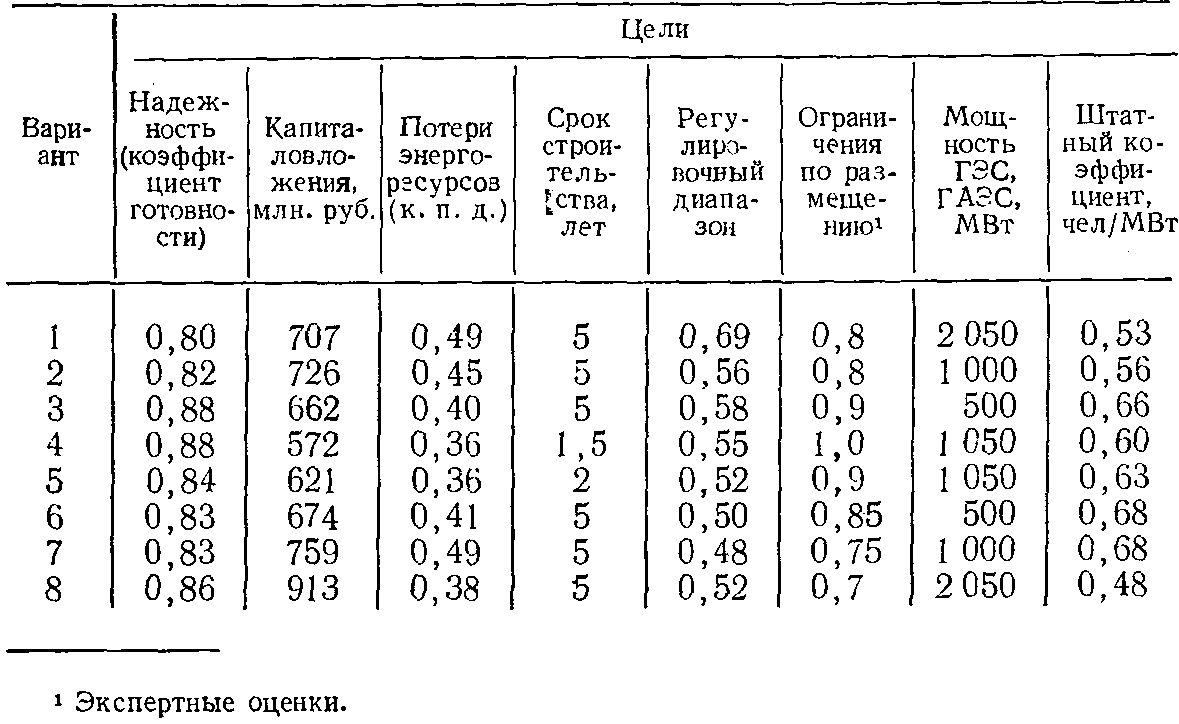

Абсолютные оценки показателей обеспечения целей по вариантам приведены в табл. 6-3. Результаты расчета относительных оценок обеспечения целей и общей эффективности представлены в табл. 6-4.

Таблица 6-4

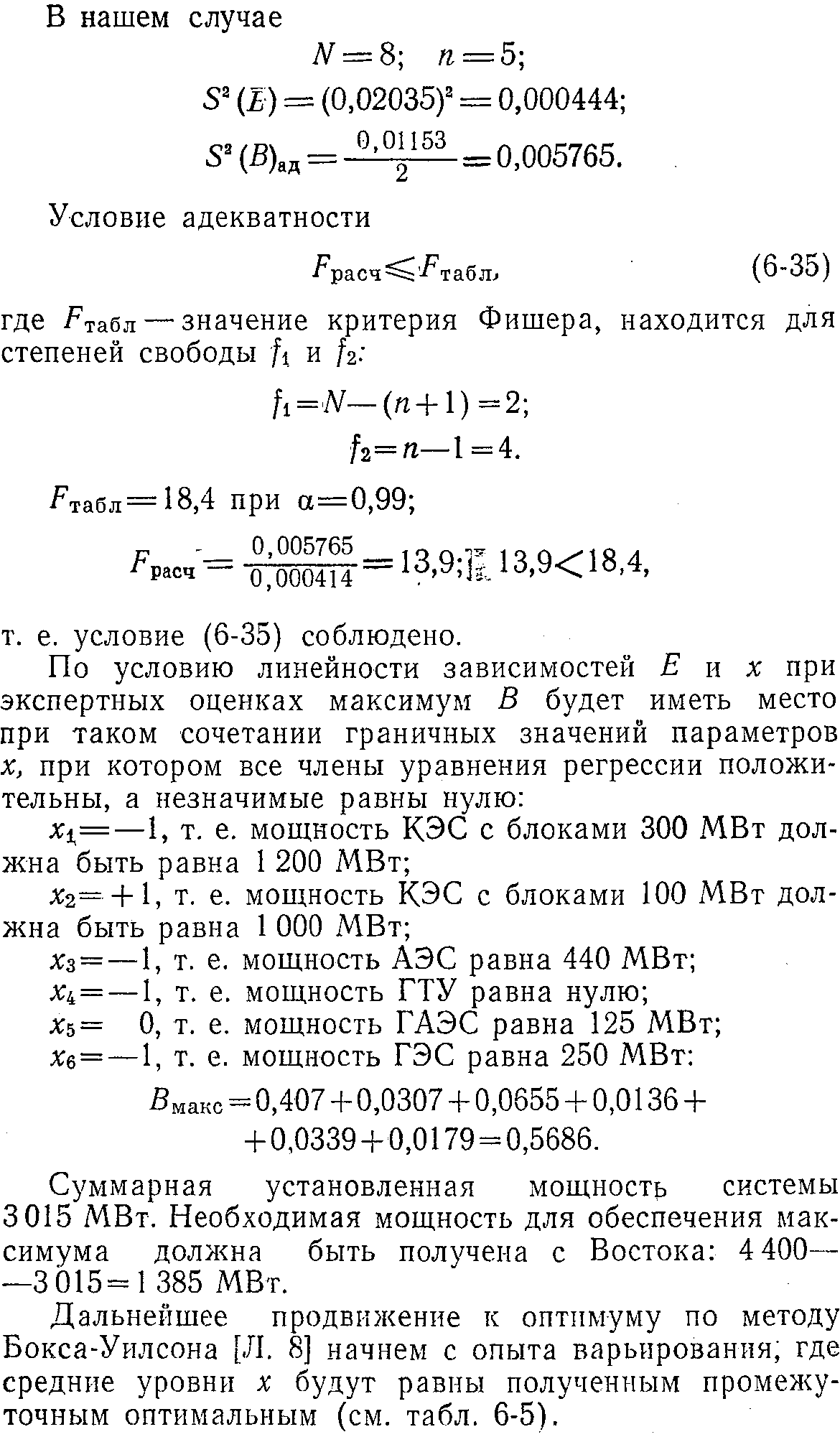

Таблица 6-5

Полученная структура отвечает оптимальному решению.

Суммарная установленная мощность при оптимальном решении 3 415 МВт.

Таблица 6-6

Для обеспечения максимума необходимо передать с Востока 985 МВт, что отвечает оптимальной загрузке ВЛ 500 кВ.

Для развития системы с исходного уровня необходим ввод двух блоков 100 МВт, ГАЭС 250 МВт, ГЭС 375 МВт и ВЛ 500 кВ на Востоке. Это решение не противоречит и инженерной интуиции, и опыту развития энергетики. Решение задачи методом экспертных оценок и факторного эксперимента, как показывает рассмотренный пример, значительно проще и быстрее обычных проектных приемов с перебором большого числа вариантов, технико-экономическими расчетами и разбором качественных преимуществ.

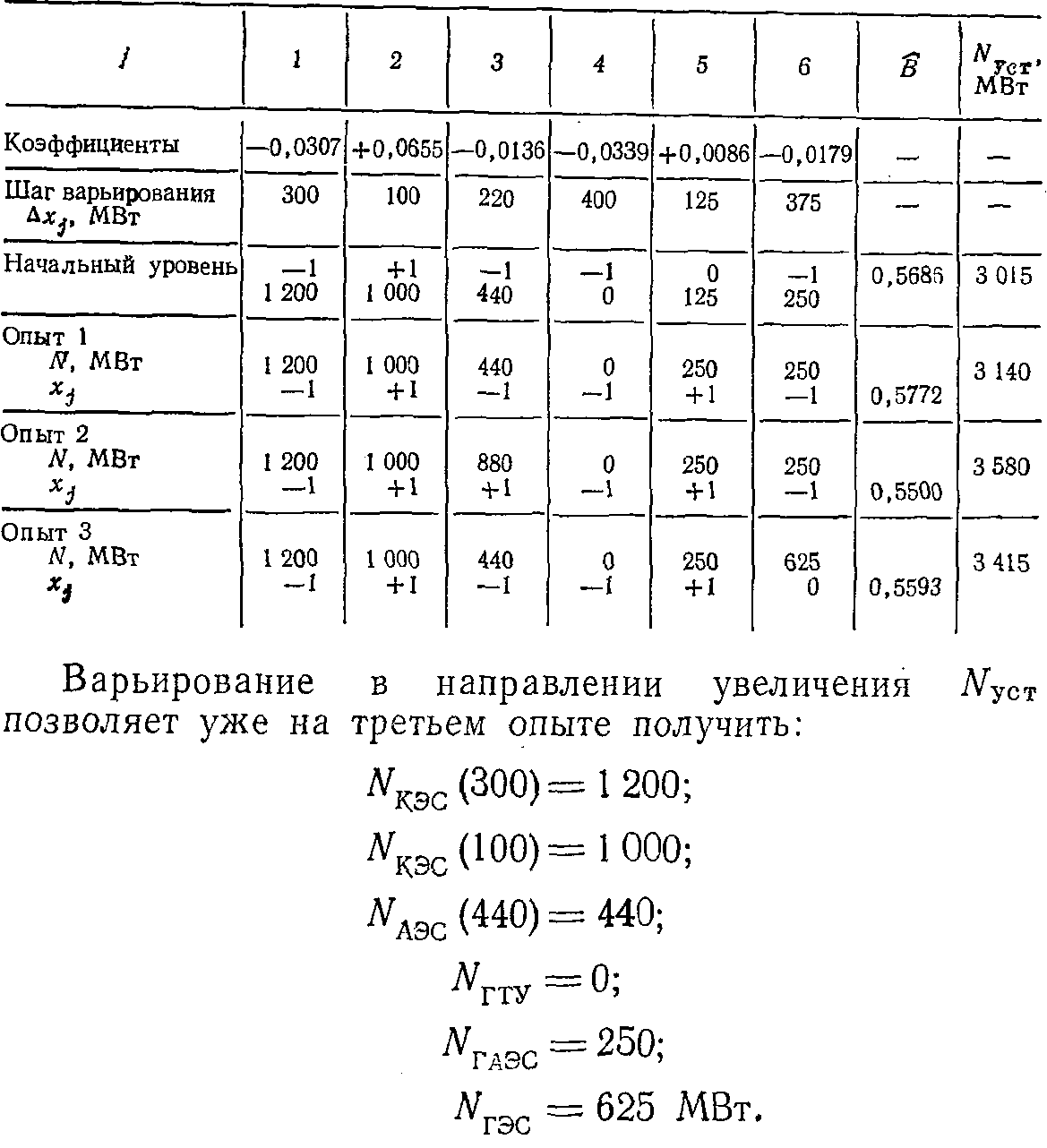

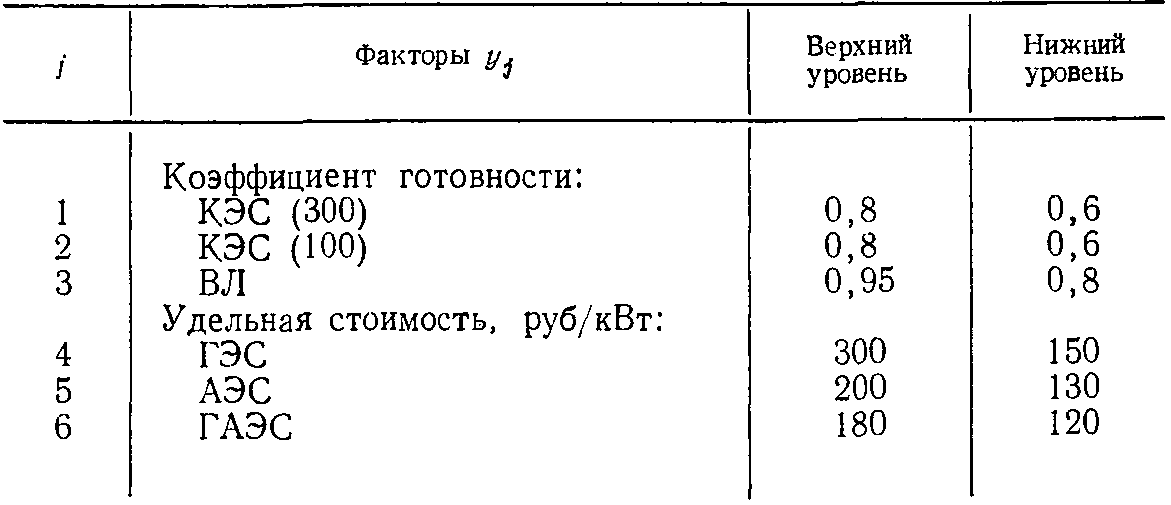

Полученное решение методом факторного эксперимента и экспертных оценок было проверено на устойчивость при варьировании таких неуправляемых (дрейфующих) факторов, как надежность блоков и удельная стоимость станций (табл. 6-6).

Полученное уравнение регрессии

![]() (6-36)

(6-36)

позволяет судить об изменении эффективности оптимального варианта в зависимости от изменения факторов. Оказалось, что Вд определяется в основном величиной (на 90%) d0 и указанные предельно возможные дрейфы не влияют на оптимальность решения.