Глава вторая

АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Управление различными токоприемниками, в том числе двигателями электрического привода, сводится к включению и отключению их, а также к контролю и регулированию параметров, характеризующих режим их работы, например скорости двигателей.

Операции изменения структуры электрических цепей объекта управления носят наименование коммутации. Аппараты, с помощью которых эти, изменения выполняются, называют коммутационными аппаратами.

Для коммутации электрических цепей электроприводов в установках напряжением до 1000 В служат контакторы и магнитные пускатели. Их назначение — замыкать и размыкать электрические цепи. Эти операции могут быть выполнены на расстоянии —дистанционно, при помощи специальных устройств, например кнопок, во вспомогательных электрических цепях.

К коммутационным аппаратам, выполняющим функцию защиты относятся автоматические выключатели (автоматы). В отличие от контакторов и пускателей они предназначены не для оперативного управления электроприемниками, а для подключения части установки к питающему напряжению и автоматического отключения ее при перегрузке и коротких замыканиях. Большинство автоматов в установках гидромеханизации рассчитано на местное включение и отключение их от руки и автоматическое отключение при перегрузке токоприемника. Некоторые виды автоматов имеют устройство для дистанционного включения и отключения.

Для сложных переключений в электрических цепях при простом изменении положения рукоятки управления служат контроллеры, также относящиеся к числу коммутационных аппаратов.

В схемах управления, где необходимо регулирование или ограничение тока в электрической цепи, применяют регулируемые или нерегулируемые резисторы. К первому виду относятся реостаты, являющиеся одним из видов регуляторов. Существуют, кроме того, регуляторы напряжения и другие.

Объективный контроль за параметрами работы электроприемников (время, ток, напряжение и др.) осуществляется с помощью реле управления. Реле, кроме того, дают возможность ограничения, а при необходимости — размножения числа электрических цепей в схемах управления.

Электрические аппараты, изготовляемые промышленностью, различаются по исполнению и по своим техническим данным. При выборе аппаратов руководствуются соображениями их соответствия назначению, роду тока, номинальным напряжению, току, мощности и другим расчетным техническим данным. Однородные по конструкции и назначению аппараты, выпускаемые промышленностью, объединяются в серии. Внутри каждой серии аппараты в соответствии с их номинальными данными разделяются по типу.

2-2. КОНТАКТОРЫ И МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ

Общий принцип действия.

Принцип действия контакторов и магнитных пускателей одинаков.

В своей конструктивной основе оба аппарата содержат неподвижную и подвижную части (рис. 2-1); они состоят из электромагнитной системы, контактов и дугогасительных устройств.

Рис. 2-1. Устройство трехполюсного контактора.

1 — неподвижный электромагнит; 2 —якорь;

3, 4 — неподвижные в подвижные главные контакты; 5, 6—замыкающие в размыкающие контакты вспомогательных целей (блок-контакты); 7-—кнопка управления.

К неподвижной части относятся электромагнит и группа неподвижных контактов: главных и вспомогательных (блок-контактов) Подвижная часть представляет собой механически связанные между собой якорь, группу подвижных главных контактов и мостики, замыкающие вспомогательные контакты.

При подаче напряжения управления на катушку электромагнита якорь подвижной системы притягивается к электромагниту и подвижные контакты замыкаются с неподвижными. Одновременно на блок-контактах замыкаются и размыкаются соответствующие вспомогательные цепи.

Главные контакты включаются в силовые цепи и служат для подключения или отключения основного токоприемника к источнику электрической энергии (сети). Блок-контакты используются для сигнализации или необходимых переключений в цепях управления.

Размыкание контактов происходит при отключении катушки электромагнита. При этом якорь магнитной системы и связанные с ним подвижные контакты отпадают под действием собственного веса или оттягивающей пружины.

Некоторые разновидности контакторов имеют защелку, удерживающую подвижную систему в положении замкнутых контактов. В этом случае включение контакторов обеспечивается кратковременным импульсом напряжения, подаваемым на катушку электромагнита, и фиксируется защелкой. Последующее отключение производится особым электромагнитом малой мощности, освобождающим защелку.

Нормальным положением элементов контактора или пускателя называется положение, при котором на катушку электромагнита не подано напряжение.

По исполнению как главные, так и блокировочные контакты могут быть замыкающими (з) или размыкающими (р). Первые разомкнуты, а вторые — замкнуты при отсутствии напряжения на катушке.

Количество главных и блокировочных контактов в аппаратах может быть различно. Управление контактной системой осуществляется посредством электромагнита, поэтому работоспособность аппарата зависит от питающего напряжения. Катушки электромагнитов рассчитываются на продолжительную работу при напряжении сети от 0,85 до 1,05 номинального значения.

Катушки контакторов рассчитаны на различное напряжение:

![]()

Контакторы и магнитные пускатели помимо их номинальных электрических параметров характеризуются следующими показателями:

- допустимой частотой включений:

- износостойкостью — расчетным количеством циклов срабатывания;

- собственным временем включения — от момента подачи импульса напряжения на катушки до соприкосновения контактов;

- собственным временем отключения — от момента снятия напряжения на катушках до появления зазора между контактами.

Кроме того, различные типы аппаратов предназначены для работы в особых условиях среды, при определенных внешних механических воздействиях и пр. В пределах каждого типа контактора или магнитного пускателя различают его величину, зависящую от номинального тока аппарата.

Образование дуги и ее гашение

При разрыве тока в пространстве между размыкающимися контактами образуется электрическая дуга. Промежуток между контактами оказывается проводящим, и контур тока поддерживается вплоть до момента погасания дуги. Кроме того, высокая температура дуги влечет за собой разрушение контактов, а развитие дуги может привести к серьезной аварии оборудования. Поэтому весьма важной функцией аппарата является быстрое гашение дуги.

Физически существование дуги основывается на ионизации газового пространства между электродами, т. е. образовании в нем положительно и отрицательно заряженных частиц — электронов и ионов. Направленное движение электронов и ионов, обусловленное электрическим полем, создает электрический ток в виде дуги. Образование заряженных частиц — результат расщепления электрически нейтральных атомов, отделения от них электронов. При этом освобожденные электроны образуют группу отрицательных зарядов; атомы, лишенные уравновешивающего отрицательного заряда электронов, приобретают положительный заряд.

Ионизацию газа вызывают следующие физические процессы.

Авто электронная эмиссия, заключающаяся в отрыве электронов из вещества катода благодаря сильному электрическому полю, образованному в результате скопления у катода положительно заряженных частиц.

Термоэлектронная эмиссия — отделение электронов от поверхности нагретого контакта. Нагрев обусловлен высокой плотностью тока в отдельных точках вследствие неравномерного прилегания контактов друг к другу из-за шероховатости их микроструктуры.

Термическая ионизация. Температура во внутренней зоне канала дуги достигает 10000—15000, вследствие чего тепловая энергия, выделяющаяся в дуге, достаточна для отрыва электронов от атома.

Термоионизация представляет собой главный физический фактор поддержания дуги в газовом пространстве между контактами коммутационного аппарата при их размыкании.

Одновременно с ионизацией газового пространства происходит деионизация газа, т. е. воссоединение противоположно заряженных ионов и образование нейтральных атомов, поэтому для эффективного гашения дуги необходимо, чтобы деионизация происходила более интенсивно по сравнению с процессом ионизации газа.

Способы гашения дуги

В коммутационных аппаратах применяются следующие основные способы гашения дуги.

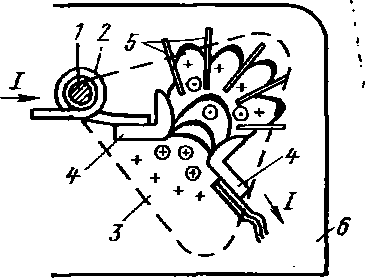

Рис. 2-2. Разделение дуги на несколько коротких дуг и принцип магнитного дутья.

1 — магнитопровод лугогасительного устройства; 2 — катушка; 3—полюсы электромагнита; 4 — контакты; 5 — пластины решетки; 6— дугогасительная камера.

Разделение дуги на несколько коротких дуг. В непосредственной близости от электродов имеется скопление заряженных частиц. Здесь происходит более интенсивный процесс деионизации и проводимость околоэлектродного пространства значительно ниже, чем в остальной части дуги. Если длинную дугу разделить на ряд коротких дуг, суммарная длина участков с высокой проводимостью сократится, что способствует погашению дуги. Использование этого принципа показано на рис. 2-2. Дугогасительное устройство состоит из решетки, образованной несколькими П-обраэными стальными пластинами. Ток в длинной дуге образует магнитный поток в пластинах.

В результате взаимодействия магнитного потока и тока дуги последняя затягивается в решетку, рассекаясь на несколько коротких дуг. Иногда для затягивания дуги в решетку применяют особые катушки магнитного дутья.

Тогда пластины могут быть изготовлены из любого немагнитного материала.

Способ магнитного дутья (рис. 2-2) заключается в том, что коммутируемый ток подводится к неподвижному контакту через электромагнит с катушкой, состоящей из одного или нескольких витков; полюсы электромагнита образованы щеками, выполненными из магнитного материала. Направление поля этого электромагнита одинаково по обе стороны дуги; оно обозначено на рисунке простыми крестами и условно направлено за плоскость чертежа. Током, проходящим в дуге, образовано другое магнитное поле; оно имеет разное направление по обе стороны дуги. Это поле обозначено следами магнитных линий, показанными крестами и точками в кружках. Как видно из рис. 2-2, под дугой концентрируются равнонаправленные линии магнитных полей; они, взаимно отталкиваясь, как бы вытесняют дугу кверху. Увеличение длины дуги, а в данном случае рассечение ее на короткие дуги ведет к росту электрического сопротивления дуги и к интенсивному процессу деионизации дугового промежутка, что способствует быстрому гашению дуги.

Сужение дуги в щелях. В аппаратах, коммутирующих ток относительно большой силы, контакты обычно помещают в особых дугогасительных камерах, изготовленных из жаропрочного материала (например, асбоцемента). Внутренний объем этих камер устроен таким образом, что при разрыве контактов дуга оказывается локализованной в узком пространстве. Условия поддержания дуги в узких щелях значительно менее благоприятны, чем в открытой дуге, что способствует ее интенсивному гашению.

Дутьевое гашение дуги происходит при воздействии на дугу газового потока. Последний способствует понижению температуры дуги и ее механическому разрушению.

В соответствии с рассматриваемым здесь ограниченным числом аппаратов практический интерес представляет автодутье, возникающее в результате газогенерирующих свойств некоторых материалов, образующих дугогасительное пространство. К таким материалам относятся фибра, органическое стекло, масло и некоторые смолы.

Контакторы

Контакторы с электромагнитным приводом различаются по конструкции, в зависимости от их назначения — для работы в электрических установках постоянного или переменного тока.

Контакторы постоянного тока изготовляются промышленностью в однополюсном и двухполюсном исполнениях. Конструкция двухполюсных контакторов рассчитана для коммутации сравнительно небольшого тока. Для большей мощности предусмотрены однополюсные контакторы, так как при двухполюсном исполнении возможно перекрытие дугой соседних полюсов вследствие ионизации пространства из-за дугообразования во время отключения контактора.

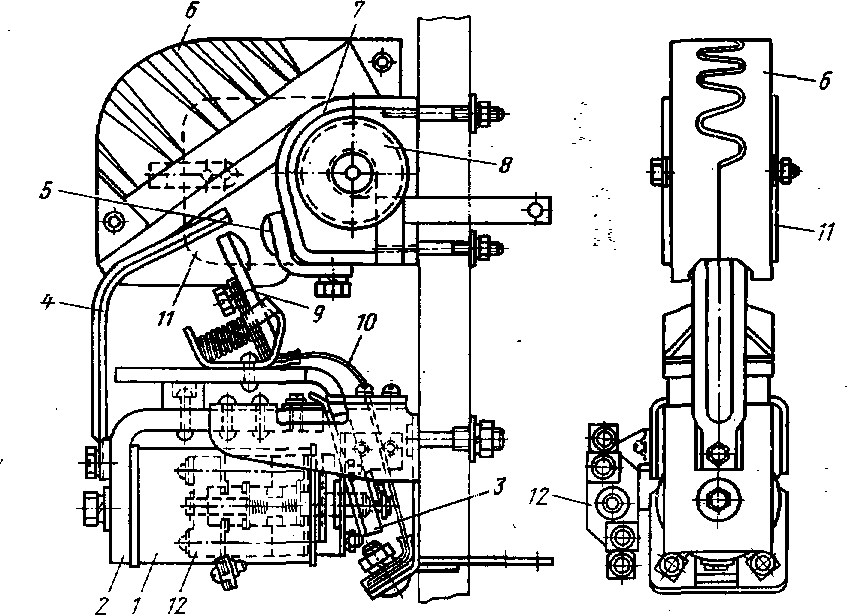

В качестве примера на рис. 2-3 представлен контактор с поворотным якорем серии КПД-100 (контактор постоянного тока промышленного исполнения). Контакторы КПД рассчитаны на тяжелые условия работы и предназначены для коммутирования главных цепей электрических двигателей постоянного тока напряжением до 440 В.

Гарантированная электрическая износостойкость главных контактов равна 1 млн. циклов. Напряжение притягивания якоря равно 0,85; отпускания — от 0,1 до 0,15 номинального.

Собственное время включения контакторов составляет 0,1—0,4 с. Собственное время отключения 0,7—0,12 с. Более длительное время включения объясняется значительной индуктивностью катушек электромагнита, обусловливающей постепенное нарастание тока по закону экспоненциальной функции.

Контакторы серии КПД снабжаются двумя блок-контактами любого исполнения (замыкающими и размыкающими).

Катушки электромагнитов выполняются на напряжение 110, 220 и 440 В.

Контакторы I—IV величин рассчитаны на продолжительный ток главных контактов, соответственно 60, 100, 150 и 300 А. Мощность, потребляемая катушкой, составляет примерно 30 Вт.

Контакторы переменного тока по своему устройству подобны контакторам постоянного тока; они выполняются обычно двух- или трехполюсными.

Рис. 2-3. Контактор постоянного тока серии КПД-100.

1— катушка электромагнита; 2 — скоба неподвижного магнитопровода; 3 —якорь; 4 — дугогасительный рог; 5 — неподвижный главный контакт; 6 — дугогасительная камера; 7 —дугогасительный рог, 8 —катушка дугогашения; 9 — подвижный главный контакт; 10 — гибкое соединение; 11 — металлические щеки (полюсы электромагнита дутья); 12 — блок-контакты.

Трехполюсные контакторы применяются для управления трехфазными электроприемниками, двухполюсные работают в схемах реверсирования и цепях роторов асинхронных двигателей. Отдельные разновидности контакторов имеют число пар силовых контактов до 5.

Существенное различие в контакторах постоянного и переменного тока заключается в работе магнитной системы. Сердечник и якорь контакторов переменного тока выполняются шихтованными, из тонких листов легированной стали для снижения потерь на вихревые токи, обусловливающих нагревание электромагнита.

Ток катушки электромагнита зависит от ее индуктивного сопротивления, значение которого мало при разомкнутом магнитопроводе и резко увеличивается, когда якорь притянут к сердечнику. Поэтому ток включения катушки в 15—20 раз превышает его установившееся значение. В связи с этим собственное время срабатывания контакторов переменного тока меньше (см. § 2-6), чем у контакторов постоянного тока.

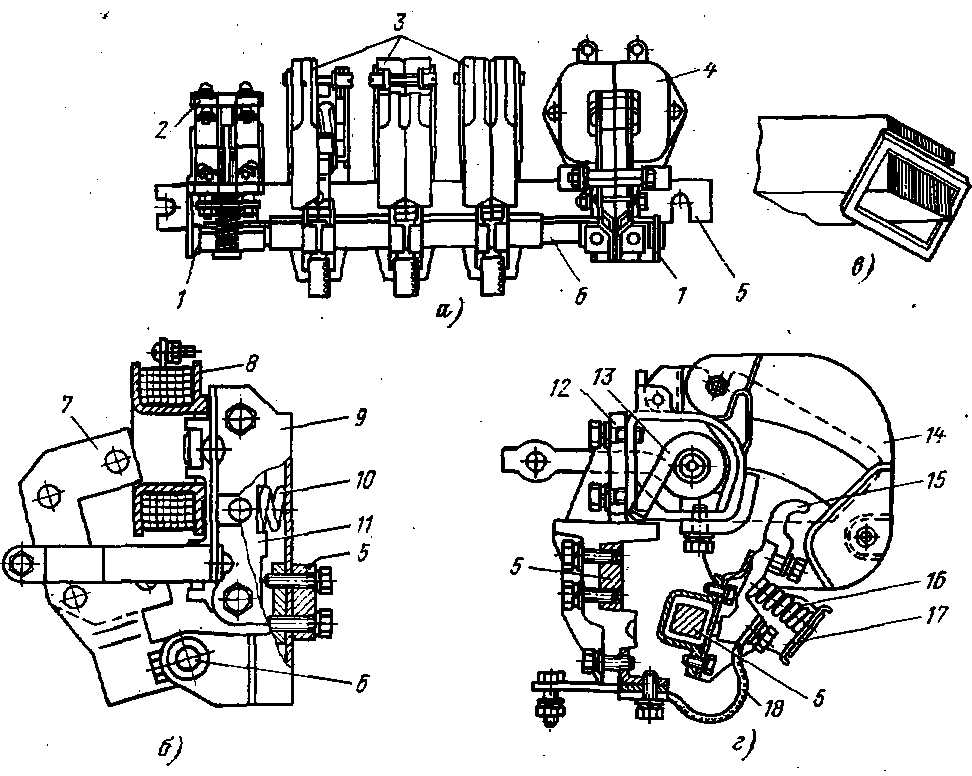

Рис. 2-4. Трехполюсный контактор переменного тока серии КТ-6000.

а —общая компоновка; б —магнитная система, в — короткозамкнутый виток на магнитол доводе; г — контактно-дугогасительная система; 1 — подшипники подвижной поворотной системы; 2 — блок- контакты; 3 — блоки полюсов; 4 — блок электромагнитной системы; 5 — изолированная стальная рейка; 6 — вал; 7 — якорь; 8 — катушка электромагнита; 9 —монтажная скоба; 10 — амортизирующие пружины; 11 — магнитолровод; 12— изоляционная монтажная колодка; 13—дугогасительная катушка с неподвижным контактом; 14 — дугогасительная камера; 15 — подвижный контакт; 16 — контактная пружина; 17 — держатель контакта; 18 — гибкая связь.

При прохождении через катушки электромагнита переменного тока магнитный поток также меняет свое направление, переходя с удвоенной частотой тока через нулевое значение, что вызывает вибрацию якоря. Для предотвращения вибрации на неподвижном сердечнике магнитопровода устанавливается короткозамкнутый виток. При изменении основного магнитного потока в этом витке образуется э. д. с. и по витку проходит ток, образующий дополнительный магнитный лоток, сдвинутый на 90° по отношению к основному. Поэтому суммарный магнитный поток не бывает равен нулю, что ослабляет вибрацию якоря.

В установках гидромеханизации распространены трехполюсные контакторы серии КТ-6000 (рис. 2-4) с якорем поворотного типа.

Контакторы серии КТ-6000 допускают частоту включений до 1200 1/ч. Износостойкость — до 3 млн. циклов. 1 1

1 До последнего времени широко применялись контакторы серии КТВ, производство которых прекращено. Контакторы серии КТ-6000 более компактны, износостойки и допускают большую частоту включений.

Серия состоит из контактов I—V величин на токи соответственно 100, 150, 250, 400 и 600 А. Номинальное напряжение равно 380 В. Катушки электромагнита рассчитаны на напряжение 380 либо 220 В. Установившийся ток катушек при напряжении 380 В составляет от 0,14 до 2 А, а при напряжении 220 В — в √3 раз больше.

Магнитные пускатели .

Магнитные пускатели предназначены для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. Они конструктивно объединяют контактор с устройством тепловой защиты, устанавливаемой в одной или двух фазах пускателя. Действие теплового реле основано на деформации биметаллического элемента при непосредственном или косвенном нагреве его рабочим током нагрузки, проходящим через главные контакты пускателя. Деформация биметаллического элемента, вызванная недопустимо длительным прохождением повышенного тока, конструктивно направлена на размыкание контактов теплового реле в цепи катушки пускателя. При разрыве цепи катушки якорь контактора отпадает и его главные контакты размыкаются. Время срабатывания теплового реле зависит от значения тока. При токе, превышающем номинальный на 20%, реле должно срабатывать по истечении 20 мин. При меньших перегрузках время срабатывания увеличивается, при больших токах — резко уменьшается. На кожухе пускателя имеется кнопка возврата контактов теплового реле в исходное положение.

Магнитные пускатели могут быть нереверсивными и реверсивными. В последнем случае они представляют собой блок двух контакторов. Наибольшее распространение получили пускатели серии ПМЕ, выпускаемой в исполнении 0, I и II величин для двигателей мощностью до 10 кВт (при U=380 В) и серии ПА III—VI (величин — для двигателей мощностью 14—75 кВт (при U=380 Β).