В связи с тем, что способ хранения высокоактивных отходов в жидком виде требует удаления водорода, образующегося при радиолизе воды, и непрерывного контроля состояния отходов в течение длительного времени, измеряемого десятками и даже сотнями лет, разрабатываются способы отверждения жидких радиоактивных отходов.

Процесс отверждения может быть осуществлен несколькими путями: стеклованием, цементированием, связыванием в кристаллогидраты, битумированием, включением в полиэтилен и некоторые смолы.

Стеклование заключается в смешивании отходов со специальными добавками и прокаливании при 900—1100°C. Процесс получения стекла осуществляется в две стадии. На первой стадии жидкие радиоактивные отходы вместе со стеклообразующей добавкой — фосфорной кислотой или боросиликатным флюсом — подвергают глубокому концентрированию и разложению нитратов при высокой температуре. На второй стадии полученный сиропообразный продукт в платиновом плавителе превращают в расплав стекла, который выливают в емкость, предназначенную для захоронения.

Недостатками процесса являются сложность получения исходного продукта достаточно высокой концентрации и сильное пенообразование за счет содержащихся в отходах ПАВ.

В другом варианте жидкие отходы распыляются в нагреваемой камере, происходят быстрое испарение воды и разложение нитратов. Полученный сухой материал совместно с добавками подается в платиновый плавитель, где образуется стеклянный сплав.

Наиболее простым является метод стеклования в тигле разового действия. Жидкие отходы и флюсы подаются в тигель, где вначале обезвоживаются, а затем сплавляются. После остывания сплав направляется на захоронение вместе с тиглем.

Стеклование связано с применением сложного оборудования, работающего при высоких температурах, поэтому оно рационально только для отверждения высокоактивных жидких отходов, получающихся на заводах по переработке облученного ядерного топлива.

Включение низкоактивных жидких отходов в состав цементных блоков — задача сравнительно простая, но объем блоков получается большим, а сам метод малоэффективен. Принято подвергать цементированию отходы с активностью не ниже 105 Бк/кг.

Для цементирования используется портландцемент марки 500, соотношение между отходами и цементом 1:0,7. Так как при контакте с водой происходит значительное (до 30%) вымывание радионуклидов из цементных блоков, последние приходится хранить в сооружениях с надежной гидроизоляцией.

Целесообразно направлять цементный раствор в хранилища твердых радиоактивных отходов. Раствор заполняет все пустоты между твердыми отходами, и весь отсек превращается в единый цементный монолит. Из получаемого цементного раствора можно изготовлять и цементные блоки, которые затем хранить в земляных хранилищах, защищенных от проникновения грунтовых вод. В цементных блоках лучше закрепляются Nb и Ru, хуже Sr и Cs. Лучшие результаты получаются при введении в раствор свежепро- каленной СаО, которая химически связывает воду, образуя Са(ОН)2.

Недостатками цементирования кроме выщелачивания радионуклидов являются большие объемы удаляемых на захоронение отходов и относительная дороговизна цемента.

Как уже указывалось, битумирование рассматривается как наиболее перспективный метод отверждения жидких радиоактивных отходов в основном вследствие устойчивости битумных блоков против выщелачивания из них радионуклидов, а также значительного содержания сухого остатка в смеси, достигающего 50%. Так, при контакте с водой в течение 160—180 сут выщелачивание солей составляет 2,5Х X 10 4 кг/(м2·сут), что примерно соответствует скорости выщелачивания радионуклидов из стеклянных блоков.

Процесс может применяться для отверждения высокоактивных отходов с активностью до 1010 Бк/кг. Битумирование не рекомендуется для отходов с большим содержанием окислителей. Смесь с массовым содержанием 65,5 % нитратов пористостью около 50 % может взрываться от детонации. В Советском Союзе принято допустимое содержание NaNO3 в битуме 40 %.

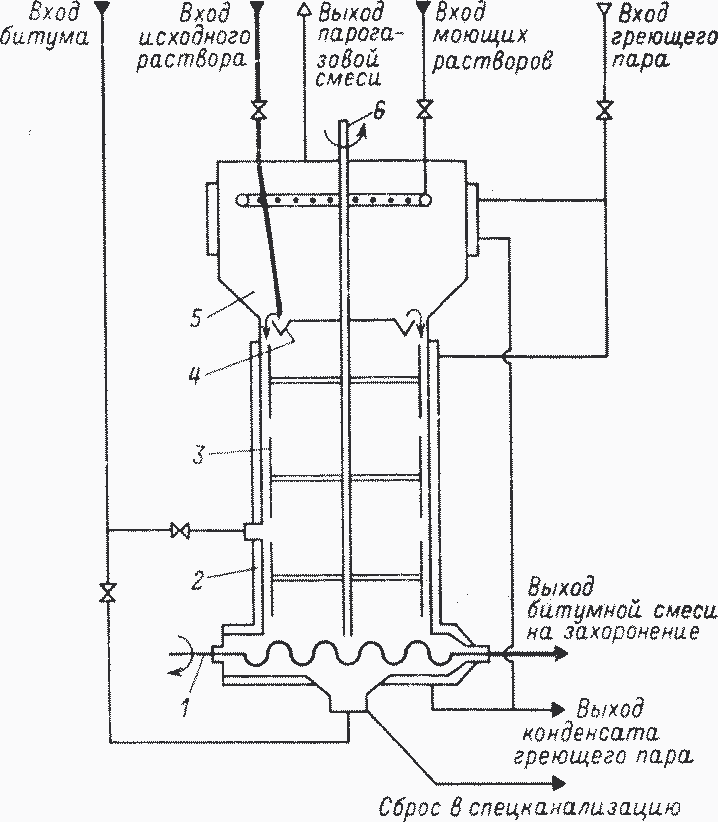

Битумирование жидких радиоактивных отходов выполняют в битуматорах (рис. 15.5), представляющих собой вертикальный цилиндрический сосуд 5, в центре которого проходит вал 6, соединенный со скребками 3. Обогрев битуматора осуществляется греющим паром, подаваемым в рубашку 2.

Жидкие радиоактивные отходы с солесодержанием около 200 г/л подаются с постоянным расходом в верхнюю часть битуматора. С помощью вращающегося диска 4 они равномерно распределяются по обогреваемой стенке битуматора. Стекая вниз по стенке в виде пленки, отходы интенсивно упариваются. Парогазовая смесь удаляется из битуматора, а соли выпадают в виде кристаллов. На стенках образуется подвижная масса влажных кристаллов, содержащих до 20—30 % воды. С помощью скребков масса непрерывно перемещается в нижнюю часть битуматора.

Рис. 15.5. Схема работы битуматора

Предварительно разогретый битум подается в среднюю часть битуматора и перемешивается с отходами до образования гомогенной смеси, при этом отходы окончательно упариваются до содержания влаги не более 5%. Битум подается в таком количестве, чтобы получающаяся смесь содержала его примерно 50 %. При недостаточном количестве битум добавляется в нижнюю часть битуматора.

Готовая битумная смесь выгружается винтовым экструдером 1, встроенным в днище битуматора, и направляется на захоронение в бетонные колодцы могильника.

Парогазовая смесь конденсируется в конденсаторе, неконденсирующиеся газы после очистки удаляются в систему спецвентиляции, а конденсат, содержащий до 0,005 % масел, поступает в маслоотстойник. После отделения масел конденсат возвращается на переработку, а масло закачивается в битуматор.

В последнее время исследуют включение жидких радиоактивных отходов в полиэтилен.

Наряду с полиэтиленом исследуют возможность включения отходов в некоторые виды смол; жидкие радиоактивные отходы смешивают со связующим веществом, после добавления в который катализатора происходят полимеразация и отверждение смеси. Отвержденный материал стоек к воздействию ионизирующего излучения и химически активных веществ, не подвержен плавлению и воспламенению при высоких температурах.

§ 15.4. КОНТРОЛЬ ПЛОТНОСТИ ЕМКОСТЕЙ ХЖО

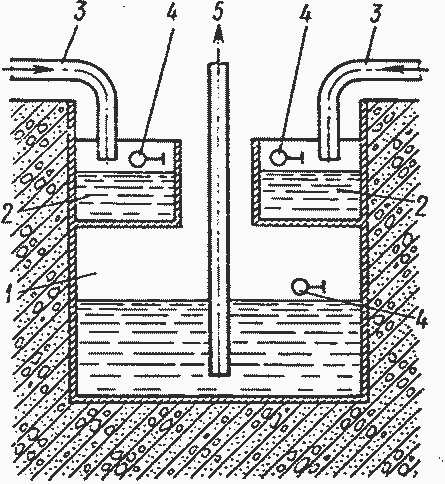

Плотность емкостей ХЖО контролируют с целью своевременного обнаружения протечек жидких отходов и принятия мер по предупреждению выхода радионуклидов в окружающую среду. Оперативный контроль ведут по появлению жидкости в дренажной трубе поддона ХЖО (см. § 15.1). Жидкость из дренажной трубы 3 (рис. 15.6) сливается в карман 2 — небольшую емкость, расположенную в верхней части приямка 1. Только после заполнения кармана жидкость стекает в приямок. Установленный в кармане сигнализатор уровня 4 при появлении течи выдает сигнал на щит управления ХЖО. Протечки от каждой емкости собираются в отдельный карман, что дает возможность оперативно выявить течь в каждой емкости.

Указанный способ недостаточно надежен — дренажная труба может оказаться забитой; в этом случае при появлении течи отходы могут просачиваться через бетонный кожух в грунт; в карман может попасть грунтовая вода или случайные стоки, например с пола коридора обслуживания ХЖО, в этом случае появится ложная информация, что может привести к ошибочным действиям эксплуатационного персонала, метод применим только к наземным емкостям хранилищ жидких отходов.

Другим способом контроля плотности является определение активности грунтовых вод в скважинах, расположенных вокруг емкостей в радиусе около 10 м. В скважины опускаются гильзы, в которые помещаются датчики. Сигналы от датчиков выводятся на щит.

Рис. 15.6. Схема контроля плотности емкостей ХЖО:

1 — приямок; 2 — карман; 3 — дренажная труба поддона; 4 — сигнализатор уровня; 5 — к насосу откачки воды из приямка

Анализ проб грунтовой воды, периодически отбираемых из контрольных колодцев вокруг резервуаров, дает наиболее реальную картину. Следует, однако, учитывать, что при утечке отходов из емкостей ХЖО они фильтруются грунтом и подвергаются сложным физико-химическим изменениям. Во время фильтрования некоторые из радионуклидов, например Sr, Cs и др., удерживаются почвой. Размер такого удержания зависит от природы отходов и типа почв. Радионуклиды, которые почти не удерживаются почвой (Со, Ru и др.), будут загрязнять водоносную зону. Следует также учитывать, что некоторые радионуклиды, ранее сорбированные почвой, могут с течением времени выщелачиваться и загрязнять грунтовые воды. Помимо грунтовых вод отбираются на анализ пробы вод из окружающих водоемов. Этот способ контроля плотности емкостей ХЖО является более объективным, но недостаточно оперативным.