ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И ЗАХОРОНЕНИЕ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

§ 15.1. НАЗНАЧЕНИЕ ХРАНИЛИЩА ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СПОСОБАМ ЗАХОРОНЕНИЯ

Все жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) после переработки направляются на захоронение для исключения попадания радионуклидов в окружающую среду. Наиболее отработанным в отечественной практике является способ захоронения отходов в жидком виде в специальных ХЖ.О, предназначенных для сбора, хранения и контроля за состоянием отходов в течение всего времени хранения.

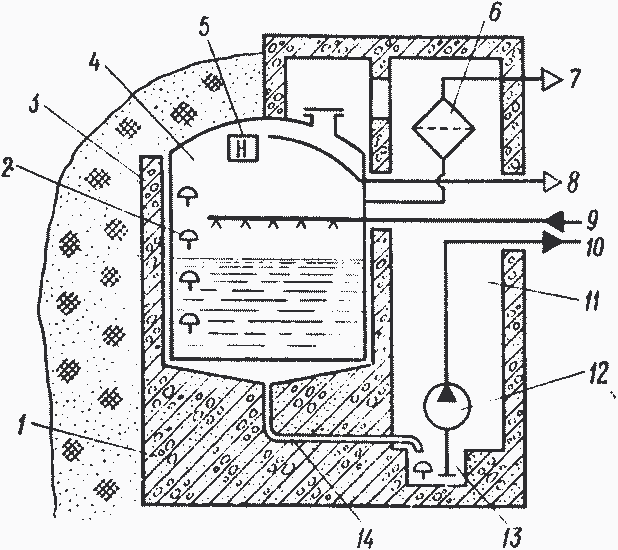

Рис. 15.1. Схема хранилища жидких радиоактивных отходов: 1 — поддон; 2 — сигнализатор уровня; 3 — кожух: 4 — емкость; 5 — сигнализатор содержания водорода; б — фильтр; 7 — сдувка; 8 — сброс в спецвентиляцию; 9 — жидкие радиоактивные отходы; 10 — спецканализация ; 11 — коридор обслуживания; 12 — насос; 13— приямок; 14 — дренаж поддона

ХЖО состоит из нескольких наземных емкостей 4 (рис. 15.1) объемом от 200—500 до 5—7 тыс. м3, выполненных из нержавеющей стали. Каждая емкость установлена на поддоне 1, снаружи закрыта бетонным кожухом 3 и обвалована землей. Каждый поддон оборудован дренажной трубой 14, выведенной в общий приямок 13, вода из которого откачивается в спецканализацию. Емкость сообщается с атмосферой через фильтр 6 для улавливания радиоактивных аэрозолей и с системой вытяжной спецвентиляции 8 для удаления образовавшегося в результате радиолиза (см. §5.1) водорода, содержание которого контролируется газо анализатором 5. Для контроля количества жидкости в емкостях имеются сигнализаторы уровня 2.

После заполнения рабочей емкости жидкие отходы направляются по трубопроводу подачи 9 к следующему хранилищу. Заполненную емкость оставляют на захоронение, причем контроль уровня содержания водорода и плотности емкостей не прекращают.

Предполагается, что после освоения методов отверждения жидких отходов (см. § 15.3) будет проводиться дополнительная переработка последних из емкостей ХЖО с целью снижения их объема перед окончательным захоронением.

Хранилища жидких отходов являются дорогостоящими сооружениями, что связано с затратой большого количества нержавеющей стали, поэтому при эксплуатации должны приниматься все меры по уменьшению объема отходов. Согласно ПТЭ солесодержание жидких отходов, направляемых на захоронение, должно быть не менее 500 г/л. При подаче в ХЖО отходов с меньшим солесодержанием вследствие аварии, нарушения режима работы выпарных аппаратов или иных причин, а также по принятой технологии захоронения отработавших фильтрующих материалов (см. § 9.9) раствор из емкости откачивается и дополнительно перерабатывается на выпарных аппаратах.

При эксплуатации ХЖО необходимо постоянно контролировать уровень в емкостях и вести учет количества отходов, поступающих на захоронение, при этом должны приниматься меры, исключающие случайное поступление в ХЖО малосолевых активных вод.

Необходимо постоянно контролировать плотность емкостей, а при появлении течи перекачивать содержимое погружным насосом или с помощью монжюса в резервную емкость. Система, обеспечивающая перекачивание отходов, всегда должна находиться в исправном состоянии.

Следует контролировать содержание водорода в емкостях, а при увеличении его до 1 % по объему — вентилировать ХЖО.

§ 15.2. СПОСОБЫ ГЛУБОКОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, УДАЛЯЕМЫХ В ХЖО

Радиоактивные отходы удаляются в ХЖО в виде либо пульпы (суспензия фильтрующих материалов, осадки коагулянтов), либо раствора солей (кубовый остаток выпарных аппаратов). С целью уменьшения объема отходов перед захоронением их концентрируют.

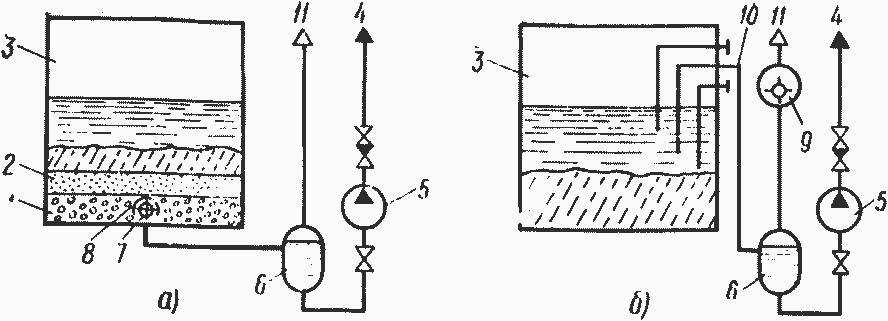

Рис. 15.2. Схема концентрирования радиоактивной пульпы в емкости ХЖО методом фильтрования (а) и методом отстоя (б):

1 — гравийная подушка; 2 — слой песка; 3 — емкость ХЖО; 4 — фильтрат (деконтат) на переработку; 5 — насос; 6 — приемная емкость; 7 — дырчатая труба; 8 — щиток; 9 — вакуум-насос; 10 — сифон; 11 — сброс в спецканализацию

Для глубокого концентрирования радиоактивной пульпы применяют методы фильтрования и отстаивания отходов непосредственно в емкостях ХЖО (рис. 15.2). Фильтрование производится через слой песка 2, насыпанный поверх гравийной подушки 1. Общая толщина фильтрующего слоя составляет примерно 0,5 м.

Для отвода фильтрата в толще гравия проложена дырчатая труба 7, прикрытая сверху щитком 8 для предотвращения забивания отверстий в трубе мелким гравием и песком. Фильтрат стекает в приемную емкость 6 и откачивается насосом 5 для дальнейшей переработки.

При использовании отстаивания пульпы отделившуюся жидкость (деконтат) удаляют из емкости с помощью сифона 10. Обычно устанавливается несколько заборных труб, опущенных на разную глубину. Для заполнения трубы водой служит вакуум-насос 9.

Фильтрование дает возможность получить более чистую воду, чем при отстаивании, так как при сливе жидкости всегда есть опасение захватить часть осадка из верхнего более рыхлого слоя. В то же время отстаивание — более надежный способ, так как песок быстро забивается осадком и фильтрация через него резко снижается.

Глубокое концентрирование кубового остатка производится в дополнительных выпарных аппаратах — доупаривателях. В практике обработки радиоактивных вод АЭС применяются два варианта установки доупаривателей: совместно с выпарным аппаратом и отдельно.

В первом варианте доупариватель устанавливается непосредственно возле выпарного аппарата и составляет с ним один технологический узел (см. рис. 13.13). Кубовый остаток из выпарного аппарата 3 перетекает в доупариватель 14, где дополнительно концентрируется в 10—20 раз. Образующийся концентрат с солесодержанием 200—400 г/л удаляется в ХЖО сжатым воздухом непосредственно из доупаривателя либо через промежуточный монжюс.

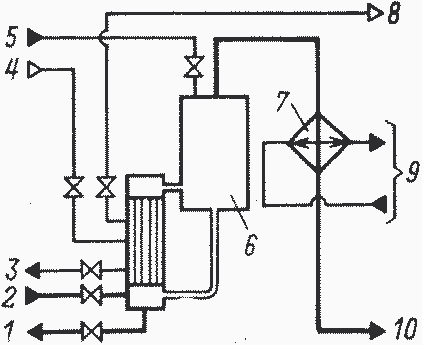

Рис. 15.3. Схема доупаривателя:

1 — выход концентрата; 2 — кубовый остаток выпарного аппарата; 3 — конденсат греющего пара; 4 — греющий пар; 5 — десорбирующие растворы; 6 — доупариватель; 7 — конденсатор; 8 — сдувка; 9 — охлаждающая вода; 10 — сброс в спецканализацию

Во втором варианте доупариватель устанавливается непосредственно над емкостями ХЖО (рис. 15.3). Кубовый остаток подается в доупариватель из выпарных аппаратов специальными насосами. Вторичный пар доупаривателя конденсируется в конденсаторе 7, сливается в спецканализацию и перерабатывается совместно с остальными стоками. Концентрат доупаривателя периодически при достижении необходимого солесодержания самотеком сливается в ХЖО.

Преимущества первого варианта: компактность установки, отсутствие дополнительного конденсатора и специальных насосов для перекачки высокоактивного кубового остатка; недостатки: более сложное управление, большая протяженность трубопроводов концентрата, что вызывает охлаждение раствора и кристаллизацию солей. К недостаткам следует также отнести необходимость остановки доупаривателя при остановке выпарного аппарата.

Преимуществами второго варианта являются более простое управление, небольшая протяженность трубопровода концентрата, автономность установки. Последнее даст возможность использовать доупариватель для дополнительного концентрирования отходов непосредственно в ХЖО.

При снижении температуры концентрата в емкостях ХЖО за счет снижения растворимости происходят кристаллизация и выпадение в осадок части солей, при этом концентрация их в жидкости снижается. Часто вследствие сложности процесса переработки воды в выпарных аппаратах в ХЖО сливаются недостаточно концентрированные отходы.

Для дополнительного концентрирования раствор из емкостей откачивается и упаривается в доупаривателях. Таким образом удается существенно снизить объем отходов в ХЖО.

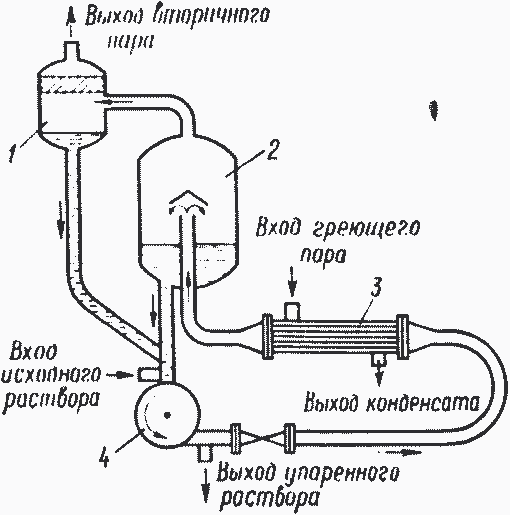

Рис. 15.4. Доупариватель с принудительной циркуляцией раствора

Для глубокого концентрирования отходов применяют доупариватели с принудительной циркуляцией раствора (рис. 15.4). Исходный раствор подается на всас циркуляционного насоса 4 и прокачивается через греющую камеру 3, которая по конструкционным соображениям выполнена горизонтальной. Пароводяная смесь поступает в сепаратор 2, где происходит отделение пара. Раствор возвращается на всас насоса, а пар поступает в циклон 1 для очистки от капелек концентрата. Для более полной очистки пара в верхней части циклона установлен жалюзийный сепаратор. Отделившаяся в циклоне жидкость стекает на всас насоса. Упаренный раствор при достижении необходимой концентрации удаляется па захоронение, а очищенный вторичный пар конденсируется и направляется в спецканализацию.

Использование в доупариватсле принудительной циркуляции раствора позволяет увеличить содержание солей в отходах до 700—800 г/л.