Электромагнитный фильтр (ЭМФ) предназначен исключительно для удаления из воды магнитных продуктов коррозии, в основном суспендированных окислов железа. В настоящее время применение ЭМФ ограничено обезжелезиванием конденсата и питательной воды (см. § 13.2). ЭМФ задерживаются магнитные окислы (Fe3O4, γ—Fe2O3), коэффициент очистки по которым равен 10—20; значительно слабее захватываются немагнитные окислы [а—Fe2O3, Fe(OH)3, Fe2(CO3)3], коэффициент очистки по которым не превышает 5—7. Наряду с окислами железа ЭМФ улавливает и окислы меди, цинка, хрома, никеля, коэффициент счистки по которым изменяется от 10 (СuО) до 50 (NiO).

Преимуществом ЭМФ является высокая скорость фильтрования и как следствие большая производительность при относительно малых габаритных размерах (см. табл. 12.3), а также высокая рабочая температура (до 350°C), что позволяет использовать их для обезжелезивания питательной, а в перспективе и циркуляционной воды. Недостатки ЭМФ — сложная конструкция, дороговизна и дефицитность шариков для загрузки. Последнее ограничивает в настоящее время применение ЭМФ в схемах обработки радиоактивных вод АЭС.

Электромагнитный фильтр (рис. 12.11) состоит из цилиндрического корпуса 5 с приваренными сферическими днищем 14 и крышкой 6. Для осмотра и ремонта фильтр снабжен лазом 10, для подвода и отвода воды, для загрузки и выгрузки шариков — патрубками. Все элементы фильтра, соприкасающиеся с водой, изготовлены из нержавеющей стали.

Вокруг фильтра располагается соленоид 12, питаемый постоянным током напряжением до 500 В. Во избежание высокой теплопередачи между фильтром и соленоидом, а также с наружной стороны соленоида установлена термоизоляция 4. Фильтр помещен на фундамент с помощью опор 1 и снаружи для экранизации магнитного поля закрыт стальным кожухом 3, нижняя и верхняя части которого для прохода воздуха выполнены из дырчатого листа. Воздух, проходя вследствие конвекции между фильтром и кожухом, охлаждает соленоид.

Рис. 12.11. Электромагнитный фильтр АФЭм-1,15-10:

1 — опора; 2 — нижнее распределительное устройство; 3 — кожух; 4 — термоизоляция; 5 — корпус; 6 — крышка; 7 — выход очищенной и грязной воды при промывке; 8 — загрузка шариков; 9 — верхнее распределительное устройство; 10 — лаз; 11 — шариковая загрузка; 12 — соленоид; 13 — дырчатый лист; 14 — днище; 15 — выгрузка шариков; 16 — вход обрабатываемой и промывочной воды.

Рис. 12.12. Расположение окислов железа между шариками в электромагнитном фильтре

Верхнее 9 и нижнее 2 распределительные устройства выполнены также из дырчатых листов.

Внутрь фильтра на дырчатый лист 13 насыпают стальные шарики 11 диаметром 6—7 мм. С уменьшением размера шариков возрастает эффективность обезжелезивания, но увеличиваются и стоимость загрузки, и перепад давления на фильтре. Наиболее удобны шарики, содержащие до 50 % никеля, но их использование ограничено высокой стоимостью. Поэтому в воде, не содержащей кислорода, можно использовать шарики из мягкого железа. Использование для загрузки стальной стружки также дает хорошие результаты по степени обезжелезивания, но стружка плохо отмывается (примерно на 60 %).

Окислы железа располагаются между шариками в виде концентрических сфер (рис. 12.12), причем после заполнения пространства между шариками ЭМФ работает как механический фильтр, при этом коэффициент очистки по всем окислам, включая и немагнитные, примерно одинаков.

Степень обезжелезивания зависит от железоемкости фильтра, т. е. от количества окислов железа, приходящихся на 1 кг шаровой загрузки. Увеличение железоемкости приводит к замыканию магнитного потока, и коэффициент очистки фильтра снижается. До железоемкости 2 г/кг коэффициент очистки снижается плавно (примерно с 50 до 10). При дальнейшем увеличении железоемкости до 3,3 г/кг коэффициент резко падает примерно до Kоч=2. Практически железоемкость ЭМФ равна 1,5 г/кг, что для фильтра с производительностью 0,28 м3/с (1000 м3/ч) составляет 9 кг.

Высота шаровой загрузки в диапазоне от 0,5 до 1 м мало влияет на степень обезжелезивания. На промышленных ЭМФ высота слоя шариков принята равной 1 м.

Коэффициент обезжелезивания мало зависит от скорости фильтрования и до значения 27 см/с (1000 м/ч) практически не изменяется, но затем резко снижается. Оптимальная скорость фильтрования принята равной 30—40 см/с (1000— 1500 м/ч).

Работа фильтра продолжается до увеличения гидравлического сопротивления или снижения степени обезжелезивания. Практически фильтр на промывку отключают несколько раньше, чтобы исключить проскок продуктов коррозии, при перепаде давления до 0,2 МПа и снижения коэффициента очистки примерно на 30 %.

Промывают ЭМФ при размагниченной шаровой загрузке той же водой, которая поступает на фильтр. Скорость воды при промывке должна обеспечить расширение шаровой загрузки и на практике принимается 800 м/ч (22 см/с), при этом загрузка расширяется примерно на 80 %. Продолжительность промывки 1—2 мин.

Соленоид включают после полного прекращения подачи промывочной воды во избежание зависания шариков, что может привести к ухудшению работы фильтра. Все операции по промывке ЭМФ, как правило, автоматизированы.

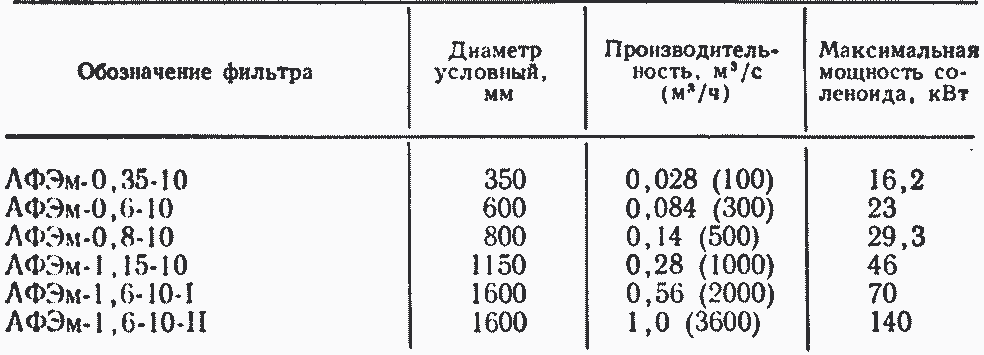

Таблица 12.3. Номенклатура электромагнитных фильтров

Примечание. АФ — фильтр для АЭС, Эм — электромагнитный фильтр.

В табл. 12.3 приведены некоторые типы и основные характеристики электромагнитных фильтров с расчетным давлением от 1 до 4 МПа для АЭС, осваиваемых по лицензиям.