ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ИСТОЧНИКИ И СОСТАВ РАДИОАКТИВНЫХ ВОД АЭС

§ 9.1. КОНДЕНСАТ ТУРБИН И ГРЕЮЩЕГО ПАРА ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

Конденсат турбин и греющего пара подогревателей образуется за счет конденсации отработавшего пара турбин в конденсаторах и отобранного (редуцированного) пара в подогревателях низкого и высокого давления, теплообменниках теплофикационных установок, технологических конденсаторах и других подогревателях, входящих в тепловую схему АЭС.

В отличие от ТЭС, работающих на паре высоких параметров, объем конденсата на АЭС той же мощности, использующих насыщенный пар среднего давления, намного больше и для блока 1000 МВт (э) составляет 1,5—1,55 м3/с (5400—5600 м3/ч).

Причиной загрязнения конденсата турбин и подогревателей являются следующие процессы: загрязнение насыщенного пара примесями кипящей воды; присос охлаждающей воды в конденсаторах турбин, теплообменниках теплофикационных установок и технологических конденсаторах; присос воздуха в вакуумную систему турбин; коррозия оборудования и трубопроводов пароконденсатного тракта; поступление примесей с подпиточной водой.

Загрязнение насыщенного пара является практически единственной причиной поступления в конденсат радионуклидов. Для одноконтурной АЭС при влажности пара 0,01 % и активности циркуляционной воды на уровне 104—105 Бк/кг общая активность конденсата равна 1,0—100 Бк/кг, а при росте активности циркуляционной воды до 108 Бк/кг может повышаться и до 104 Бк/кг, в основном за счет радионуклидов осколочного происхождения: Sr-90, Cs-137, Ba-140 и др.

Активность пара двухконтурной АЭС зависит от размера протечек воды первого контура через неплотности трубной системы парогенераторов и от влажности пара. Вследствие высокой плотности парогенераторов, связанной с необходимостью защиты второго (неактивного) контура от попадания высокоактивного теплоносителя, при влажности пара до 0,5% активность его не превышает 10-2 Бк/кг, что намного ниже допустимых концентраций таких радионуклидов, как Sr-90, 1-131, Cs-137, Ва-140 и др. (см. табл. 7.2). Поэтому конденсат турбин и греющего пара подогревателей двухконтурной АЭС нерадиоактивен.

Присос охлаждающей воды в конденсаторах и теплообменниках является основным источником загрязнения конденсатора водорастворимыми солями. Причина присоса — неплотности в трубной системе теплообменников, а также более высокое давление охлаждающей воды ио сравнению с давлением пара. Это условие для теплообменников, охлаждаемых сетевой и технической водой, обязательно, так как исключает загрязнение воды радионуклидами.

В зависимости от солевого состава охлаждающей воды в загрязнении конденсата преобладают те или иные вещества. Так, для источников пресной воды такими веществами являются соли жесткости и силикаты, а для морской — соли натрия и хлориды. Солесодержание конденсата турбин и теплообменников, охлаждаемых сырой водой, определяется присосом (см. § 1.1) и качеством сырой воды. Оно может повышаться при значительных присосах до нескольких миллиграммов в литре, хотя обычно ниже в сотни раз.

Присос воздуха через неплотности вакуумной системы — основной источник загрязнения конденсата растворенным кислородом. Па одноконтурной АЭС кислород дополнительно поступает вместе с паром вследствие радиолиза воды в реакторе (см. § 5.1). При недостаточном отсосе из конденсаторов кислорода содержание последнего в конденсате может быть достаточно велико, до 200—500 мкг/л.

Коррозионные процессы в пароконденсатном тракте являются основным источником загрязнения конденсата тяжелыми металлами: железом, медью, цинком, хромом, никелем, кобальтом и др. Основной причиной коррозии является наличие в конденсате кислорода; его влияние особенно сказывается при нейтральном водном режиме на коррозии трубных пучков конденсаторов и подогревателей, выполненных из медных сплавов (см. § 2.4). При пуске блока наибольшее количество продуктов коррозии поступает в конденсат вследствие смыва их из парового тракта. При этом содержание железа может повышаться до нескольких миллиграммов в литре. В дальнейшем, через 2—3 сут эксплуатации, содержание железа снижается, стабилизируясь на уровне нескольких десятков микрограммов в 1 л.

Подпитка блока осуществляется, как правило, в конденсаторы турбин, поэтому все загрязнения, содержащиеся в подпиточной воде, поступают в конденсат. Помимо продуктов коррозии конденсат загрязняется водорастворимыми веществами как из-за проскока солей через фильтры при их истощении, так и вследствие попадания регенерационных растворов при недостаточной отмывке ионообменных материалов на водоподготовительных установках. На одноконтурной АЭС подпиточная вода является практически единственным источником загрязнения конденсата двуокисью углерода, которая поступает с конденсатом после переработки сточных вод на выпарных аппаратах спецводоочистки.

Конденсат турбин и греющего пара подогревателей является основной составляющей питательной воды блока (см. § 1.1), поэтому к качеству конденсата предъявляются жесткие требования в отношении удаления из него всех перечисленных загрязнений.

§ 9.2. ПРОДУВОЧНЫЕ ВОДЫ ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК

Из вывода на стр. 48 видно, что унос растворимых солей из циркуляционной воды реакторов и воды парогенераторов ничтожно мал, не превышает тысячных долей процента. Практически можно считать, что все соли, поступающие в реактор и парогенераторы с питательной водой, остаются в них. Если не организовать вывод солей из этих аппаратов, то концентрация примесей в циркуляционной воде парогенерирующих установок начнет расти и довольно быстрο выйдет за допустимые пределы.

Повышение солесодержания может привести, во-первых, к аварийным ситуациям, связанным с коррозионным растрескиванием материалов реактора и парогенераторов под действием агрессивных агентов (хлоридов, щелочи); во- вторых, к значительному уносу насыщенным паром загрязняющих веществ вследствие вспенивания кипящей воды.

Для снижения солесодержания часть воды выводится из реактора и парогенераторов, очищается и, смешиваясь с питательной водой, возвращается в контур циркуляции. Этот процесс носит название продувки, а выводимая вода называется продувочной. С продувочной водой выводятся также и продукты коррозии, но количество их мало и составляет 10 20 % того, что поступает с питательной водой. Аналогично выводятся из реактора и радионуклиды.

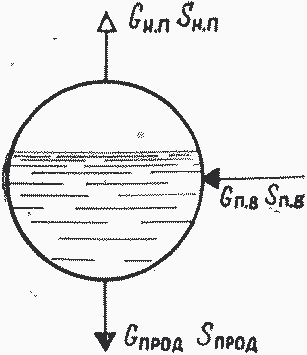

Рис. 9.1. Баланс солей парогенерирующей установки

Солевой состав и активность продувочной воды на регенерирующих установок строго нормируются, так как, с одной стороны, они определяют качество пара и, следовательно, радиационную обстановку в машинном зале, а с другой — коррозионную стойкость материалов парогенераторов (реактора) и, следовательно, надежность работы всей установки. Активность циркуляционной воды одноконтурных АЭС из-за опасности загрязнения оборудования машинного зала радиоактивным паром не должна превышать по сухому остатку через 2 ч после отбора пробы 106 Бк/л, а активность продувочной воды парогенераторов двухконтурной АЭС во избежание выхода радионуклидов в окружающую среду должна быть порядка 102 Бк/л.

Количество продуктов коррозии находится также в зависимости от их содержания в питательной воде, но в отличие от растворимых солей с продувочной водой они выводятся далеко не полностью и накапливаются в парогенерирующей установке в виде отложений на внутренней поверхности оборудования. При пуске и остановке блока происходит смыв продуктов коррозии за счет тепловых и гидравлических возмущений, и их содержание в продувочной воде может повышаться в тысячи раз. Достаточно полное удаление продуктов коррозии из парогенератора возможно только при значительной продувке (более 10%), что, как это будет показано дальше (см. § 13.4), представляет определенные технические трудности.

Размер продувки контура многократной принудительной циркуляции одноконтурной АЭС изменяется от 1 % в установившемся режиме до 3—3,5 % в период пуска и составляет для блока с РБМК-1000 (1,4-5,5)х10-2 м3/с (от 50 до 200 м3/ч). Продувка парогенераторов двухконтурной АЭС в установившемся режиме согласно ПТЭ не должна превышать 0,5 %, в переходных режимах она увеличивается до значений, обеспечивающих нормальный водный режим, и для блока с ВВЭР-440 составляет (0,4-1,4)х10-2 м3/с (от 15 до 50 м3/ч).

Активность продувочной воды одноконтурной парогенерирующей установки обусловлена осколочной и наведенной активностью (см. § 8.1 и 8.2), причем с увеличением осколочной активности резко увеличивается общая активность. Так, при общей активности, равной 106 Бк/л, она в основном обусловлена активированными продуктами коррозии, при общей активности 107 Бк/л — на 50% осколочной активностью, а при активности 108 Бк/л осколочная активность составляет 90 %.

§ 9.3. ВОДЫ ОПОРОЖНЕНИЯ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ

Опорожнение основных и вспомогательных контуров АЭС производится с целью их осмотра, ремонта или улучшения качества воды за счет частичного обмена. Солевой состав и активность воды определяются водно-химическим режимом контура и состоянием его на момент опорожнения. Так, вода опорожнения конденсатно-питательного

тракта одноконтурной АЭС, оборудование которого изготовлено в основном из углеродистой стали, не отличается от питательной воды по всем показателям, за исключением содержания продуктов коррозии, главным образом железа, которое особенно велико после длительного простоя блока. Последние порции воды при опорожнении содержат, как правило, значительное количество соединений железа и поэтому они собираются в отдельном баке.

При опорожнении основного контура циркуляции реактора вода помимо растворимых солей содержит большое количество радионуклидов. Как уже указывалось, активность циркуляционной воды особенно велика в случае аварии с нарушением герметичности оболочек в реакторе со стерженьковыми твэлами. Значение ее в этих случаях может возрастать до 108—109 Бк/л, в то время как при нормальном режиме оно находится на уровне 105—106 Бк/л. Вода опорожнения основного контура циркуляции даже без значительного нарушения герметичности оболочек твэлов является наиболее активной, так как содержит значительное количество радионуклидов коррозионного происхождения.

Содержание продуктов коррозии для воды опорожнения основного контура не столь характерно, как в случае конденсатно-питательного тракта, так как на современных АЭС основной контур циркуляции реактора изготовляется из коррозионно-стойких материалов (нержавеющая сталь, циркониевые сплавы), а отложившиеся во время работы реактора продукты коррозии при опорожнении выводятся с водой в небольшом количестве.

При опорожнении парогенераторов двухконтурных АЭС основными загрязнениями являются продукты коррозии и водорастворимые соли. Активность этой воды, как указывалось выше, мала. Вода опорожнения конденсатно-питательного тракта двухконтурной АЭС не является радиоактивной; слив ее с соблюдением санитарных норм может производиться в открытые водоемы.

При опорожнении вспомогательных контуров основными загрязнениями являются химические добавки, если таковые вводятся, и продукты коррозии. Активность воды вспомогательных контуров, как правило, невелика, 10—103 Бк/л. Исключение составляет вода контура охлаждения каналов системы управления и защиты (СУЗ) одноконтурной АЭС, в которой за счет активации продуктов коррозии в активной зоне реактора общая активность поднимается до 104-105 Бк/л.

Количество продуктов коррозии и их химический состав зависит от материалов, из которых выполнен контур, и от принятого водно-химического режима. Так, в контуре охлаждения каналов СУЗ присутствует медь вследствие коррозии медно-никелевых трубок теплообменников под действием радиолитического кислорода.

Наиболее подвержен коррозии бак биологической зашиты (ББЗ), выполненный из углеродистой стали, поэтому в воду ББЗ и подобных ему устройств вводятся замедлители коррозии (ингибиторы), например силикат натрия.

Бассейны выдержки отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС) и шахты демонтированных технологических каналов (ТК), как правило, изготовляются из нержавеющей стали и значительной коррозии не подвергаются. Тем не менее вода бассейнов и шахт может в значительной степени (до 1,5 мг/кг) загрязняться активными продуктами коррозии, которые смываются с помешенных в них ТВС и ТК. Кроме того, в бассейны и шахты могут попасть с пола центрального зала моющие и дезактивирующие вещества. Активность воды бассейнов и шахт помимо активированных продуктов коррозии может быть обусловлена продуктами деления при разрушении оболочек твэлов и составлять 104— 105 Бк/л.

Для блока с РБМК-1000 общее количество вод опорожнения составляет (примерно): от конденсатно-питательного тракта 15 тыс., от основного контура циркуляции реактора К) тыс., от вспомогательных контуров 400 м3/год.

Воды опорожнения конденсатно-питательного тракта и основного контура циркуляции собираются в отдельные баки для очистки на установках переработки радиоактивных под для их повторного использования. Воды опорожнения вспомогательных контуров ввиду их небольшого количества и значительного загрязнения направляются в общую трапную систему в качестве жидких радиоактивных отходов.

§ 9..4. ВОДЫ РЕАКТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МЯГКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАКТИВНОСТИ РАСТВОРАМИ БОРНОЙ КИСЛОТЫ

Для компенсации избытка реактивности в начале кампании в циркуляционную воду первого контура ВВЭР вводится борная кислота. Кроме того, на блоке с ВВЭР-1000 борная кислота в качестве поглотителя нейтронов добавляется в бассейны и баки аварийного запаса воды, которая подается насосами аварийного расхолаживания в активную зону реактора и с помощью спринклерной системы — под защитную оболочку реактора при аварии с разрывом первого контура.

Источниками радиоактивной борсодержащей воды на блоке с ВВЭР являются: слив воды первого контура в период водообмена; вода бассейнов выдержки отработавших ТВС; вода в баках аварийного запаса борного раствора; борный концентрат выпарных аппаратов.

Для всех перечисленных выше источников характерно большое содержание борной кислоты, доходящее до 13 г/л, а в концентрате выпарных аппаратов — и до 40 г/л.

Обмен воды первого контура реактора ВВЭР производится для снижения концентрации борной кислоты по мере выгорания топлива во время работы реактора. Вода, сливаемая из первого контура, отличается значительной активностью (до 106 Бк/л), обусловленной попаданием в нее продуктов деления урана, в первую очередь газообразных (радиоактивные благородные газы, йод), выходящих через неплотности в оболочках твэлов. Кроме того, в воде первого контура растворены водород и азот, что вызывает необходимость се дегазации при обработке. Количество других загрязняющих веществ находится на уровне норм водно-химического режима (см. табл. 5.1). Количество воды при водообмене невелико и составляет несколько сот кубометров в год.

Причины и характер загрязнения воды бассейнов выдержки рассмотрены в § 9.3. На блоках с ВВЭР радионуклиды попадают в воду бассейнов выдержки во время перегрузки отработавших ТВС под слоем воды, которой заполняется бассейн перегрузки, сообщенный с бассейном выдержки. Активность воды бассейнов выдержки составляет примерно 105 Бк/л.

Основными загрязнителями воды бассейнов выдержки являются продукты коррозии конструкционных материалов самих бассейнов и пеналов выгруженных ТВС. Для снижения скорости коррозии в воду бассейнов добавляется аммиак до содержания 100 мг/л.

Для отвода тепла от загруженных в бассейн ТВС часть воды бассейнов циркулирует через теплообменники, охлаждаемые технической водой. При появлении неплотности в теплообменниках вода бассейнов выдержки загрязняется (жесткостью, солями натрия, хлоридами), так как давление охлаждающей воды по условиям радиационной безопасности (см. § 1.3) должно всегда быть больше давления воды бассейнов выдержки.

Вода в баках аварийного запаса борного раствора по составу и активности аналогична воде бассейна выдержки.

Для выделения и очистки борной кислоты (регенерации) борсодержащие воды, т. е. избыток воды бассейна выдержки и баков аварийного запаса борного раствора, вода из бассейна перегрузки ТВС, вода от регенерации фильтров установок спецводоочистки, неорганизованные протечки оборудования первого контура и т. д., перерабатываются методом термической дистилляции на выпарных аппаратах (см. § 10.4). Кубовый остаток выпарных аппаратов (борный концентрат), содержащий до 40 г/л борной кислоты, направляется на дальнейшую переработку.

Основными загрязнителями борного концентрата следует считать радионуклиды как коррозионного, так и осколочного происхождения. Общая активность концентрата составляет 106—107 Бк/л.

Другими загрязнителями являются продукты коррозии, растворенные вещества и органические примеси, поступающие с неорганизованными протечками (см. § 9.5). В концентрате содержится большое количество натриевой и калиевой щелочи, используемой для регенерации анионитных фильтров спецводоочистки и корректировки водно-химического режима.

Количество борного концентрата невелико и составляет несколько сот кубических метров в год.

§ 9.5. ОРГАНИЗОВАННЫЕ И НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРОТЕЧКИ КОНТУРОВ

Протечки теплоносителя из оборудования и трубопроводов в производственные помещения появляются в результате неплотностей во фланцевых разъемах, сальниковых уплотнениях арматуры и насосов, сварных стыках и т. д. Эти неплотности появляются в результате механических и коррозионных разрушений.

Во избежание поступления радиоактивного теплоносителя в производственные помещения наиболее вероятные протечки отводятся в закрытую систему, состоящую из разводки трубопроводов и приемных баков, и поэтому носят название организованных протечек. К организованным протечкам относится слив воды из воздушников и дренажей оборудования и трубопроводов, из пробоотборных точек, продувка импульсных линий датчиков контрольно-измерительных приборов (КИП) и т. п.

В систему организованных протечек выводятся некоторые технологические сбросы, которые по химическому составу загрязняющих веществ или активности не могут быть возвращены в цикл без предварительной очистки. К ним относятся, например, сливы замасленного конденсата из уплотнений питательных насосов и из-под картерных полостей турбин, конденсат пара эжекторов уплотнения турбин и конденсат из системы сжигания радиолитического водорода (см. § 15.6), опорожнение конденсаторов газового контура и т. д.

Протечки из технологического оборудования на пол производственных помещений носят название неорганизованных и собираются в систему трапов, состоящую также из системы трубопроводов и приемных баков. Трапами (в виде приемной воронки в полу) оборудуются, как правило, все производственные и лабораторные помещения, в которых возможна протечка активного теплоносителя или попадание на пол растворов, загрязненных радионуклидами. В систему неорганизованных протечек собираются также некоторые грязные сбросы от технологического оборудования, например переливы бака биологической защиты и бассейнов выдержки отработавших ТВС.

Основными загрязнениями организованных протечек являются так называемые масла, т. е. нефтепродукты, содержание которых может достигать нескольких десятков миллиграммов в 1 л. Масла поступают из замасленных технологических сбросов, а также из сальников арматуры и насосов.

Активность всех протечек определяется содержанием радионуклидов в теплоносителе, а организованных протечек, кроме того, активностью конденсата от эжекторов уплотнений и системы сжигания водорода, в которых (на блоке с РБМК) содержится значительное количество летучих радионуклидов осколочного происхождения, в частности 1—131.

Организованные протечки первого контура блока с ВВЭР содержат большое количество борной кислоты и все химические добавки (гидроокись калия, аммиак, гидразин), которые вводятся в циркулирующую воду. Неорганизованные протечки первого контура ВВЭР, как уже указывалось, чрезвычайно малы.

Солесодержание неорганизованных протечек оборудования одноконтурной АЭС может оказаться большим (до нескольких сот миллиграммов на 1 л) в случае течи оборудования и трубопроводов технической воды, находящихся в зоне строгого режима (см. § 1.1).

Количество организованных протечек блока с РБМК-1000 составляет примерно 300 тыс., количество неорганизованных протечек — около 70 тыс. м3/год. Организованные протечки первого контура блока с ВВЭР-440 поддерживаются на уровне 80 тыс. м3/год.

§ 9.6. ДЕЗАКТИВАЦИОННЫЕ И ОБМЫВОЧНЫЕ ВОДЫ

Дезактивационные воды появляются в результате проведения дезактивации оборудования в сборе, например основного контура циркуляции реактора, парогенератора и т. д., или отдельных деталей (выемные части насосов, арматуры) на специальных установках. Дезактивационные воды образуются как из собственно дезактивационных растворов, так и из воды, применяемой для вытеснения растворов из контуров и отмывки оборудования от их остатков.

Химический состав дезактивационных вод целиком зависит от реагентов, используемых для дезактивации. Так, при двухванном методе дезактивации (см. § 4.2) в воде содержится большое (до 10 г/л) количество щелочи; при однованном методе в основном присутствует щавелевая кислота.

При высокотемпературной дезактивации (см. § 4.3) в водах присутствуют органические кислоты — ЭДТК, лимонная, фталевая, малеиновая и др. При промывке греющих камер выпарных аппаратов спецводоочистки азотной кислотой в водах присутствуют в большом количестве нитраты кальция и железа. Солесодержание дезактивационных вод доходит до 25 г/л.

Активность дезактивационных вод зависит от материалов основных контуров АЭС, водно-химического режима блока и продолжительности работы оборудования. При изготовлении трубных пучков ПНД из латуни в дезактивационных водах присутствуют радионуклиды Сu-64 и Ζn-65 и количестве до 109—1010 Бк/л. При наличии в тракте питательной воды материалов, содержащих кобальт (стеллитовая наплавка уплотняющих поверхностей арматуры или регуляторов расхода, гидропяты питательных насосов и др.), в дезактивационных водах появляется радионуклид Со-60 в количестве до 109 Бк/л.

На современных одноконтурных АЭС медно-цинковые сплавы в тракте питательной воды не применяются, уменьшается и количество кобальтсодержащих материалов. Это позволяет снизить активность дезактивационных вод до 105— 106 Бк/л.

Общее количество вод, образующихся для блока PБMK-1000, при дезактивации как контуров, так и отдельных деталей оборудования составляет примерно 13,5 тыс. м3/год.

Обмывочные воды появляются при проведении дезактивации стен и полов в помещениях, где находится оборудование с активным теплоносителем либо связанное с переработкой жидких радиоактивных отходов.

При обмывке помещений, как правило, используют ПАВ: контакт Петрова, детергенты ОП-7 и ОП-10, порошок «Новость» и др., которые и являются основными примесями обмывочных вод. Кроме того, в этих водах присутствуют масла, ветошь, цементная пыль и другие производственные загрязнения.

Так как для обмывки помещений используется обессоленная вода, солесодержание обмывочных вод невелико, 1—2 г/л, активность порядка 105 Бк/л. Общее количество обмывочной воды для блока с РБМК-1000 составляет примерно 20 тыс. м3/год.

§ 9.7. ВОДЫ СПЕЦПРАЧЕЧНЫХ И ДУШЕВЫХ

Воды спецпрачечных появляются в процессе стирки спецодежды, пленочных защитных средств и салфеток (концов), используемых для обтирки технологического оборудования, расположенного в зоне строгого режима. В основном эти воды загрязнены различного рода моющими веществами: порошок «Новость», мыло, ОП-7 и ОП-Ю, кальцинированная сода, тринатрийфосфат и др., содержание которых доходит до 10 г/л и более. Другими загрязнениями являются масла, продукты коррозии (в основном окислы железа), большое количество «начесов», образующихся при стирке салфеток, и пр.

Общее солесодержание вод спецпрачечных сравнительно невелико, примерно 5 г/л, но наличие большого количества моющих агентов, образующих пену, весьма затрудняет работу выпарных аппаратов.

Активность вод спецпрачечных обусловлена наличием радиоактивных аэрозолей в воздухе производственных помещений и радиоактивной пыли на поверхности оборудования, подлежащего ремонту. Поэтому активность вод значительна только во время ремонтов, особенно при стирке пленочных защитных средств, используемых при работах со вскрытием «загрязненного» оборудования. В этот период активность может повышаться до 103 Бк/л, в то время как в межремонтный период она много ниже и не превышает допустимых значений по большинству радионуклидов.

Общее количество вод спецпрачечных на крупных АЭС составляет 20—30 тыс. м3/год.

Сточные воды душевых, расположенных на АЭС между зоной строгого и свободного режима, содержат в основном те же загрязнения, что и воды спецпрачечных, но, несомненно, в меньших концентрациях благодаря большому разбавлению чистой водой.

Активность душевых вод мала и редко превышает по отдельным радионуклидам СДК. Поэтому душевые воды, как правило, без переработки сбрасывают в хозяйственно- бытовую канализацию, откуда они поступают на установки биологической очистки. Необходимость удаления душевых вод в хозяйственно-бытовую канализацию диктуется еще и тем, что для душевых используется водопроводная вода, которая для АЭС является дебалансной (см. § 1.1) и тщательная очистка которой перед сбросом в открытый водоем представляет технические трудности.

Исключение составляют сточные воды саншлюзов (стационарных и переносных), предназначенных для обмыва пленочной защитной одежды при выходе из помещений с большим загрязнением радиоактивными аэрозолями. Для саншлюзов используется очищенная вода спецводоочистки, а сточные воды направляются в трапную сеть жидких радиоактивных отходов (ЖРО).

С целью сокращения объема ЖРО на практике применяют вариант без саншлюзов — пленочную одежду упаковывают в контейнеры и направляют для стирки в спецпрачечные.

§ 9.8. РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ И ПРОМЫВОЧНЫЕ ВОДЫ

Регенерационные воды появляются при восстановлении обменной способности ионообменных материалов установок обработки радиоактивных вод. Эти воды загрязнены водорастворимыми веществами — солями, кислотами и щелочами. В практике обработки радиоактивных вод АЭС для регенерации катионитов используют в основном серную и азотную кислоты, а для регенерации анионитов — натриевую щелочь. Применение в схемах обработки радиоактивных вод в качестве сорбента гранулированной двуокиси титана (см. § 11.1) вызывает необходимость использовать для регенерации щавелевую кислоту. Так как соотношение между катионитом и анионитом в установках принимается равным 1:1 или 1:2, а удельный расход щелочи много больше, чем кислоты, регенерационные воды получаются сильно щелочными.

В зависимости от используемой кислоты солевой состав регенерационных вод обусловливается сульфатами либо нитратами. И те и другие накладывают определенный отпечаток на дальнейшую переработку ЖРО (см. § 11.4).

Регенерационные воды являются основным поставщиком растворимых солей и практически единственным источником накипеобразующих ионов кальция и магния. Исключение составляют протечки технической воды в помещениях зоны строгого режима (см. § 9.5). Солесодержание регенерационных вод велико и составляет примерно 50 г/л. Активность регенерационных вод обусловлена вытеснением из ионитов сорбированных радионуклидов. Высокую активность имеют кислые регенерационные воды, так как многие радионуклиды присутствуют в воде в виде взвешенных частиц или сорбируются продуктами коррозии (см. § 8.2), которые задерживаются фильтрами, а затем растворяются кислотой. Наибольшая активность (до 109 Бк/л) бывает при регенерации катионитных фильтров, включенных в схему дезактивации основного контура реактора (см. § 4.2). В среднем активность регенерационных вод находится на уровне 106 Бк/л.

Промывочные воды появляются в результате взрыхления фильтров водой, гидроперегрузки фильтрующего материала и разделения катионита и анионита, отмывки фильтрующего материала после регенерации.

Основным загрязнением вод взрыхления и гидроперегрузки являются взвешенные вещества — продукты коррозии и измельченные, фильтрующие материалы, которые вымываются из фильтров. Содержание взвешенных веществ, особенно в первых порциях воды взрыхления, составляет несколько граммов в литре, но оно быстро снижается и в среднем составляет 0,2—0,5 г/л. Солесодержание вод взрыхления и гидроперегрузки менее 1 г/л.

Отмывочные воды по своему химическому составу аналогичны регенерационным, ио солесодержание их много меньше (в 20—30 раз); на порядок ниже и активность.

Общее количество регенерационных вод составляет для блока с РБМК-1000 примерно 7 тыс. м3/год, в то время как промывочных вод собирается более 50 тыс. м3/год.

Учитывая относительную чистоту промывочных вод и несравненно большее их количество, их, как правило, собирают и перерабатывают отдельно.