Основными характеристиками работы выпарного аппарата являются: производительность по выпариваемой воде, объем концентрата, отправляемого на захоронение, и коэффициент очистки.

Производительность выпарного аппарата в конечном счете определяется количеством тепла, передаваемого выпариваемой воде, а это в свою очередь зависит от состояния поверхности нагрева, т. е. степени загрязнения ее отложениями.

Причиной загрязнения поверхности нагрева (греющей камеры) является в основном образование кальциевой накипи, состоящей из смеси CaSO4, CaSiO3 и СаСО3 с примесью продуктов коррозии в результате выпадения в осадок этих малорастворимых солей при упаривании раствора.

Для уменьшения накипеобразования применяют снижение жесткости исходной воды обработкой ее фосфатами (см. § 10.2); уменьшение концентрации сульфат-иона использованием для регенерации азотной кислоты вместо серной (см. § 11.4); внесение в выпарной аппарат затравки: (мела, измельченной извести, магнезита) с целью кристаллизации накипеобразователей и выпадения их в виде шлама. Данный метод может быть применен только при отсутствии большого количества сульфатов, с которыми материал затравки может образовывать труднорастворимую накипь. Периодически проводят промывки греющей камеры.

Производительность выпарного аппарата зависит также от доли дистиллята, возвращаемого в аппарат в виде флегмы. Поэтому при эксплуатации выпарных аппаратов количество флегмы должно быть уменьшено до значения, обеспечивающего необходимую чистоту пара.

Объем концентрата, отправляемого на захоронение, определяет кратность упаривания. Учитывая необходимость снижения объема жидких отходов, стремятся к повышению· коэффициента упаривания. Но это в свою очередь приводит к увеличению солесодержания концентрата и ухудшению качества пара.

Для устранения указанного противоречия применяется ступенчатое испарение, заключающееся в последовательном перетоке упаренного раствора из одного аппарата в другой (см. § 12.6) при постепенном увеличении солесодержания концентрата. Чтобы уменьшить унос примесей, применяют снижение в последующих ступенях или давления пара, или производительности по выпариваемой воде. Во втором случае основная масса пара получается из сравнительно чистой: поды, пар из второй ступени поступает в первую, где проходил дополнительную очистку (см. § 15.2).

Коэффициент очистки является основной характеристикой работы выпарного аппарата, в особенности при переработке высокоактивных вод. Можно выделить следующие- факторы, влияющие на коэффициент очистки: давление пара н паровая нагрузка; кратность циркуляции; сепарация пара; расход флегмы и эффективность работы промывочного устройства; количество и состав загрязнений в упариваемой воде; пенообразование.

Влияние давления пара на коэффициент очистки обусловлено уменьшением размера капель с ростом давления, а это в свою очередь увеличивает унос капель потоком пара (см. § 10.4). Вместе с тем при увеличении давления

пара и температуры кипения воды увеличивается унос органических примесей, например масел. Поэтому при переработке вод, загрязненных в значительной степени органическими примесями (см. § 9.5 и 9.7), давление в выпарных аппаратах поддерживают близким к атмосферному (0,02 МПа).

С ростом паровой нагрузки и скорости пара унос примесей увеличивается вследствие увеличения диаметра транспортируемых капель, а также увеличения количества более мелких капель при разрыве паровых пузырей. Существует некоторая критическая нагрузка, выше которой резко возрастает унос. Эксплуатационная нагрузка выпарного аппарата должна быть ниже критической.

При большой кратности циркуляции пароводяная смесь поступает из греющей камеры в сепаратор со скоростью 5—10 м/с; при этом не происходит полного разрушения паровых пузырей и в сепараторе остается пена, уровень которой постоянно растет.

Для увеличения скорости пароводяной смеси примерно до 50 м/с, при которой происходит интенсивное разрушение пены, и снижения кратности циркуляции во фланцевые соединения перепускной трубы и пароперепускного патрубка (см. рис. 12.13) устанавливают дроссельные шайбы. Диаметры шайб подбирают в процессе наладки.

При постоянных паровой нагрузке и давлении на унос влаги с паром влияет высота парового пространства сепаратора. С увеличением высоты все большая часть капель не успевает достигнуть промывочного устройства, что дает возможность обрабатывать воду с большим солесодержанием.

Для того чтобы устранить отрицательное влияние капельного уноса на чистоту пара, приходится применять дополнительные сепарационные устройства для гашения кинетической энергии пароводяной смеси и равномерного распределения пара по сечению сепаратора.

В выпарных аппаратах, предназначенных для переработки радиоактивных вод, чаще всего устанавливают жалюзийные сепараторы, принцип работы которых основан на многократном изменении направления движения пара, при этом капельки влаги прилипают к поверхности жалюзи и в виде пленки жидкости стекают вниз.

Жалюзийные сепараторы удовлетворительно работают лишь при малых скоростях пара, так как при больших скоростях происходит повторное увлажнение пара за счет уноса влаги, стекающей с жалюзи.

Поэтому в выпарных аппаратах для радиоактивной воды приняты малые скорости пара (не более 0,5 м/с), для чего (в отличие от испарителей для неактивной воды) аппараты имеют выносную греющую камеру и больший диаметр сепараторов.

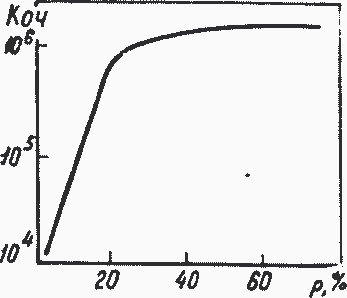

Рис. 12.17. Изменение коэффициента очистки (по отношению к концентрату) в зависимости от расхода флегмы (% расхода выпариваемой воды)

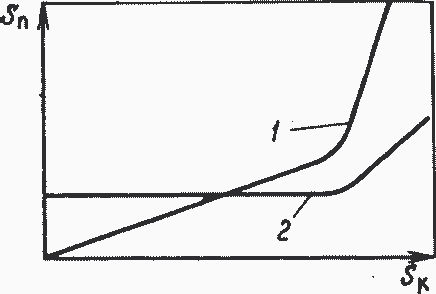

Рис. 12.18. Зависимость солесодержания пара и коэффициента уноса от солесодержания концентрата: 1 — солесодержание пара; 2 — коэффициент уноса

Промывка пара является наиболее эффективным способом увеличения коэффициента очистки. В выпарных аппаратах для радиоактивной воды принята двухступенчатая промывка. Первая ступень промывки (барботажная тарелка) предназначена для удаления основной массы наиболее крупных капель концентрата и заключается в пропуске па

ра через непрерывно обновляемый слой промывочной воды (флегмы). Эффективность первой ступени промывки находится в прямой зависимости от расхода флегмы.

На рис. 12.17 показана примерная зависимость коэффициента очистки от расхода флегмы. Из графика видно, что заметное увеличение Коч наблюдается до расхода флегмы, составляющего 15—30% количества выпариваемой воды. Дальнейшее увеличение расхода флегмы на коэффициент очистки влияет мало, поэтому на практике оно составляет в среднем 20 % количества выпариваемой воды.

Вторая ступень промывки должна обеспечить наибольший контакт пузырьков пара с промывочной водой с целью удаления мельчайших капелек концентрата. Эту роль выполняет непрерывно смачиваемая насадка из колец Рашига. Эффективность второй ступени промывки зависит от общей высоты насадки (принята 1400 мм) и высоты нижней затопленной части, которая регулируется в процессе наладки.

Влияние концентрации примесей в упариваемой воде на коэффициент очистки связано с увеличением капельного уноса за счет увеличения вязкости воды. При увеличении солесодержания концентрата до некоторого значения, называемого критическим, солесодержание пара растет пропорционально, а коэффициент уноса остается постоянным (рис. 12.18). При достижении критического солесодержания наблюдается резкий скачок солесодержания пара и коэффициента уноса.

Критическое солесодержание зависит от состава растворенных и взвешенных веществ, в частности от содержания гидроокиси железа. Критическое солесодержание уменьшается с ростом давления и неодинаково для различных веществ: наименьшее значение для NaOH и наибольшее для Nad. Поэтому вода перед подачей в выпарные аппараты должна очищаться от взвешенных веществ, а pH не должно превышать 10.

Наибольшее загрязнение пара вызывает вспенивание промывочной воды на барботажной тарелке. Причиной вспенивания является набухание уровня из-за увеличения вязкости воды, что затрудняет выход пузырей пара, препятствует их слиянию в более крупные и увеличивает паросодержание воды.

На увеличение вязкости воды большое влияние оказывает содержание в воде примесей и особенно поверхностно-активных веществ.

Гашение пены достигается снижением концентрации загрязнений в промывочной воде и увеличением расхода флегмы или подачей на барботажную тарелку пеногасителей — веществ, интенсивно разрушающих пену посредством уменьшения поверхностного натяжения паровых пузырьков.

Удовлетворительным недорогим пеногасителем является суспензия бентонитовой глины в растворе эмульгатора (кремний-органической жидкости). Хорошим, но более дорогостоящим пеногасителем является раствор синтетического каучука в смеси поливинилового спирта с аэроксилом. Расход пеногасителя составляет 20—40 г/м3.

Основными путями увеличения эффективности работы выпарных аппаратов являются: борьба с накипеобразова- нием посредством улучшения водно-химического режима АЭС; уменьшение коэффициента упаривания за счет дополнительной переработки концентрата в отдельных аппаратах (доупаривателя); снижение концентрации пенообразующих веществ, например вследствие отделения вод спецпрачечных и спецдушевых и переработки их на отдельном выпарном аппарате.