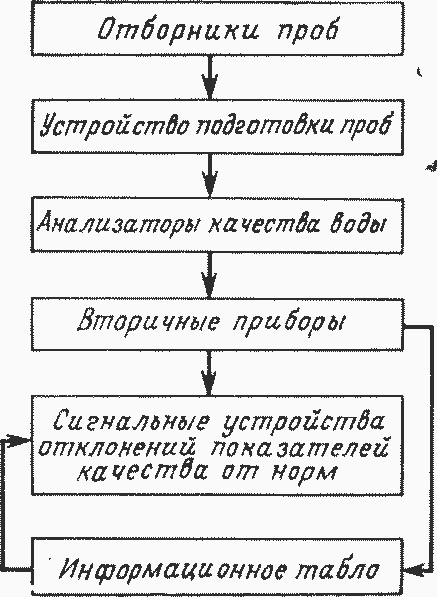

Для оперативного контроля водно-химического режима АЭС особенно целесообразно использовать автоматические приборы. При этом эффективным является применение не отдельных автоматических приборов, а системы химического контроля, предусматривающей автоматическое проведение всех операций контроля качества теплоносителя (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Структурная схема системы автоматического контроля водно-химического режима АЭС

Подготовленная к анализу проба (см. § 6.2) поступает в датчики автоматических приборов химического контроля. Получаемая с приборов информация, преобразованная в унифицированный сигнал 0—5 мА постоянного тока, подастся на вторичные регистрирующие приборы. Сигналы о нарушениях водно-химического режима выводятся на шит химического контроля и блочный щит управления (БЩУ). Оперативно с помощью автоматических приборов целесообразно контролировать только те показатели качества теплоносителя, нарушение которых может быть оперативно устранено. К таким нарушениям относятся: присосы охлаждающей воды в конденсаторы турбин; поступление загрязняющих веществ с добавочной водой; истощение ионообменных фильтров установок обработки воды; появление кислорода в питательной воде; недостаток или избыток корректирующих добавок и т. и.

В тех случаях, когда нормируемые показатели качества теплоносителя выражают результаты сравнительно медленно текущих процессов, например коррозии конструкционных материалов, контроль с помощью автоматических приборов нецелесообразен.

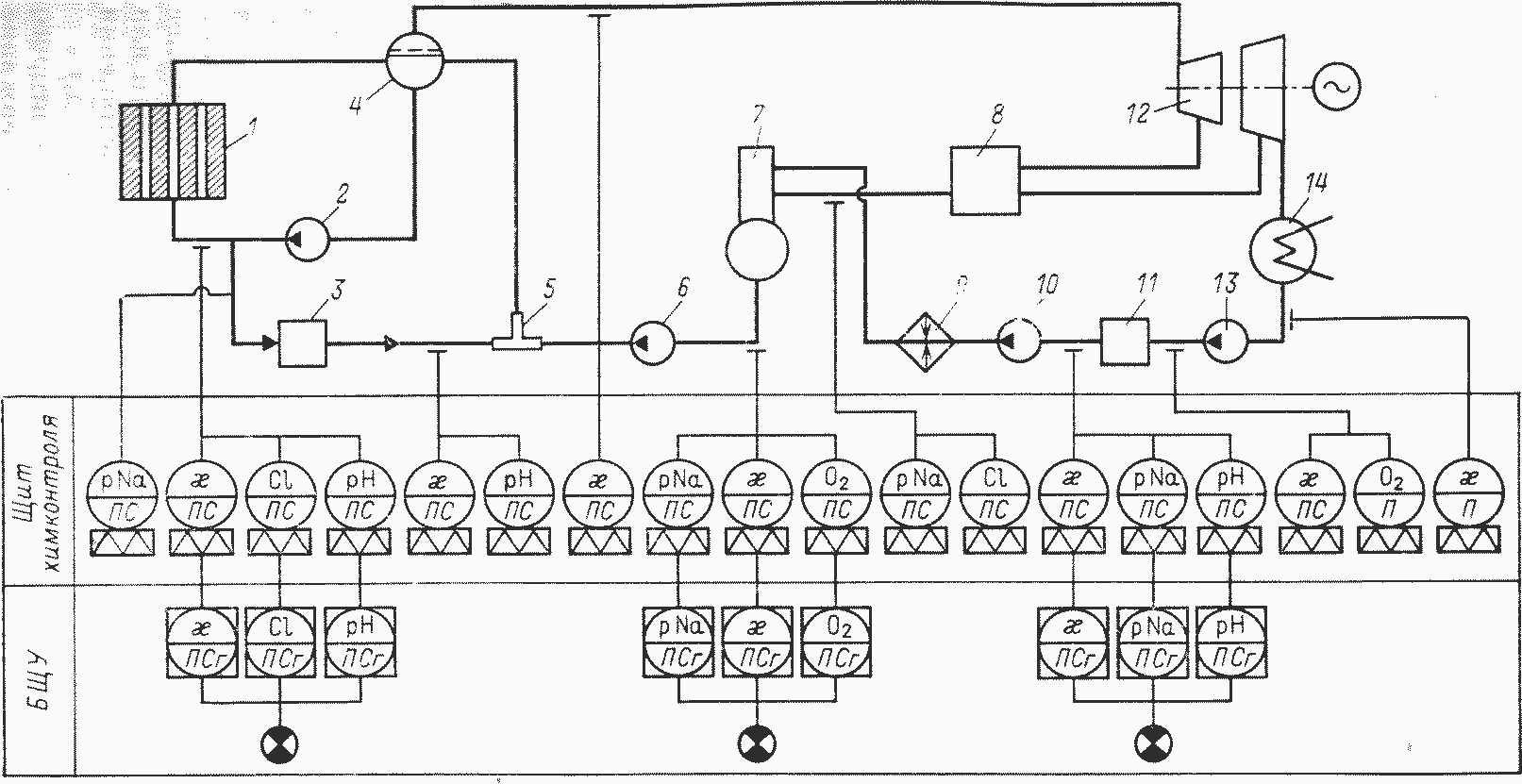

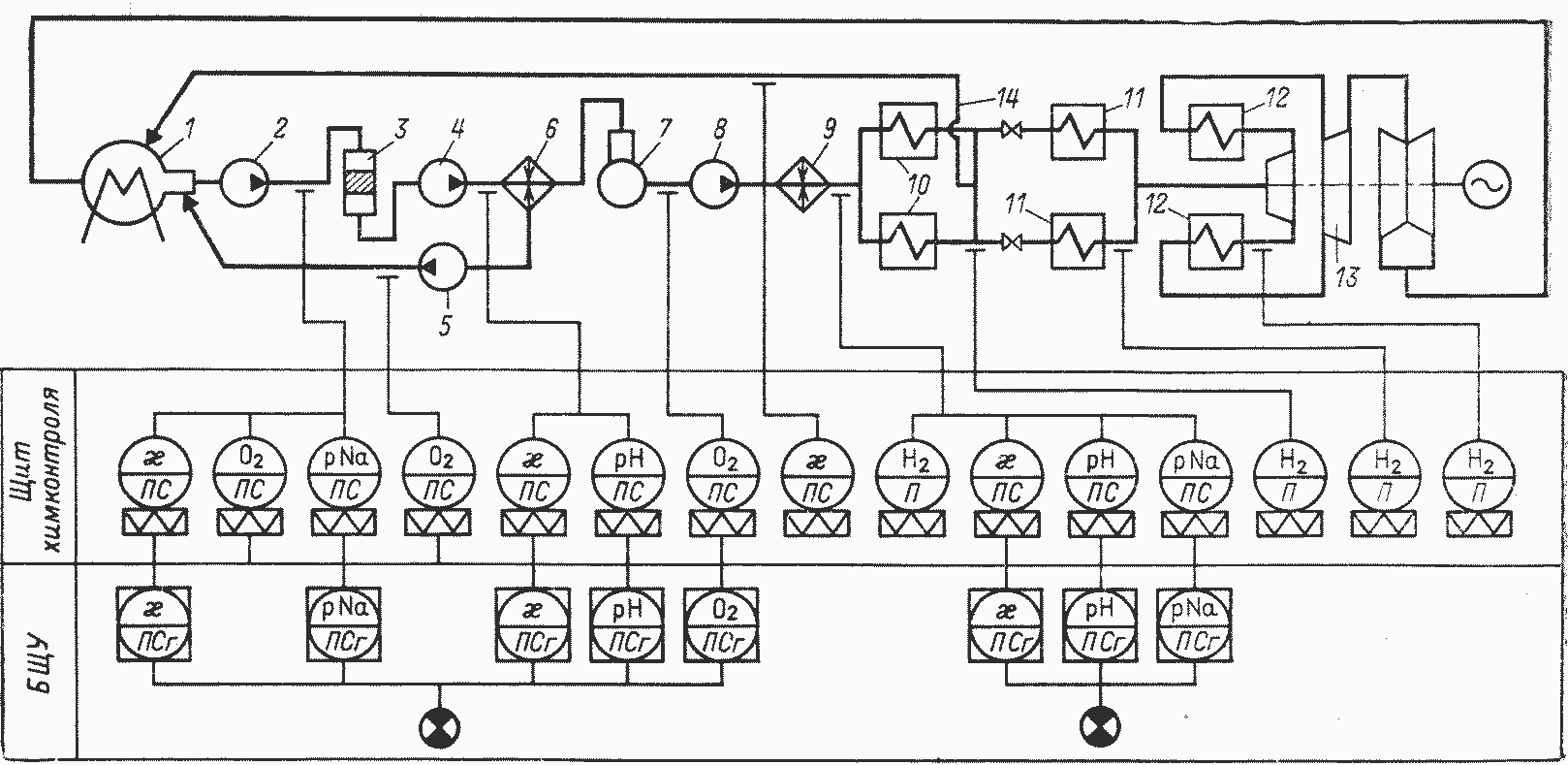

На рис. 6.4 изображена схема автоматического контроля водно-химического режима на АЭС с РБМК [37]; предусматривается определение электропроводности κ, значения pH, содержания ионов натрия Na+, хлор-ионов С1 и растворенного в воде кислорода О2. Для оперативного химического контроля на АЭС могут быть использованы выпускаемые промышленностью для тепловой энергетики автоматические приборы (табл. 6.1). Исключение составляет лишь хлоридомер, необходимый для определения содержания хлор-нона в питательной и циркуляционной воде.

Рис. 6.4. Принципиальная схема автоматического химического контроля блока с реактором РБМК (П — прибор показывающий; С — прибор самопишущий; СГ — прибор сигнализирующий):

Таблица 6.1 . Приборы автоматического химического контроля

1 Кислородомеры, основанные на применении таллия, к которым относятся приборы АК-300 и АКП совершенно неудовлетворительны и должны быть заменены кислородомером «Икар». (Прим. ред.)

При автоматизации контроля водно-химического режима на АЭС с ВВЭР различают создание системы химического контроля для первого и второго контуров. Структура системы и перечень контролируемых показателей качества теплоносителя второго контура в основном аналогичны разработанным для блоков с РБМК.

Оперативный химический контроль за показателями качества воды первого контура ВВЭР должен способствовать поддержанию в нем заданных концентраций гидрата окиси калия, водорода и борной кислоты. При этом необходимо учитывать высокую активность воды (106—107 Бк/кг) и значительное содержание в ней радиоактивных благородных газов.

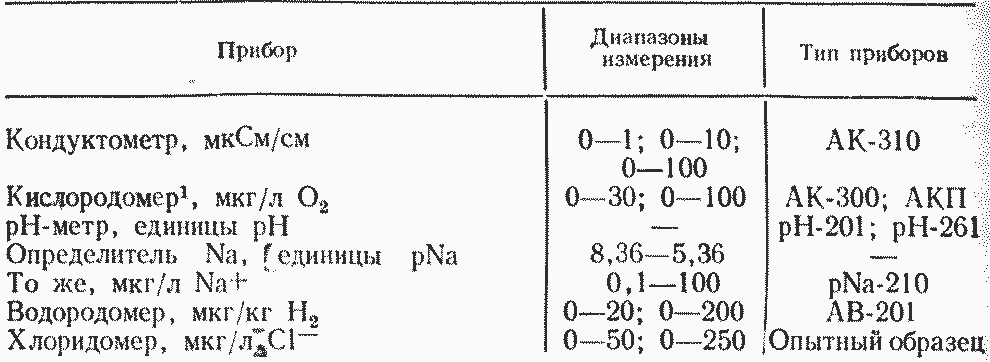

Схема автоматического контроля теплоносителя первого контура АЭС с ВВЭР изображена на рис. 6.5. Автоматически определяются: электропроводность, значение pH, содержание растворенного водорода Н2 и ионов калия К+. Определение концентрации борной кислоты в схеме автоматического контроля не предусматривается. Для этого используется метод автоматического радиохимического анализа.

Основные принципы, которые должны быть положены в основу системы автоматического контроля качества теплоносителя АЭС с реакторами типа БН и прямоточными парогенераторами, следующие: применение непрерывного автоматического химического контроля тех параметров, которые используются для управления процессом; выбор для контроля наиболее уязвимых с точки зрения поступления загрязнений участков тепловой схемы; выбор наиболее удобного анализируемого параметра для контроля того или иного процесса (присоса охлаждающей воды, истощения ионообменных фильтров, дозировки реагентов и т. д.).

Рис. 6.5 Принципиальная схема автоматического химконтроля первого контура блока с реактором ВВЭР.

1 — реактор; 2 — ГЦН; 3 — установка очистки продувочной воды; 4 — парогенератор; 5 — дроссель; 6 — холодильник; 7 — эжектор-смеситель; 8 — десорбер; 9 — сброс в спецвентиляцию (обозначения те же, что на рис. 6.4)

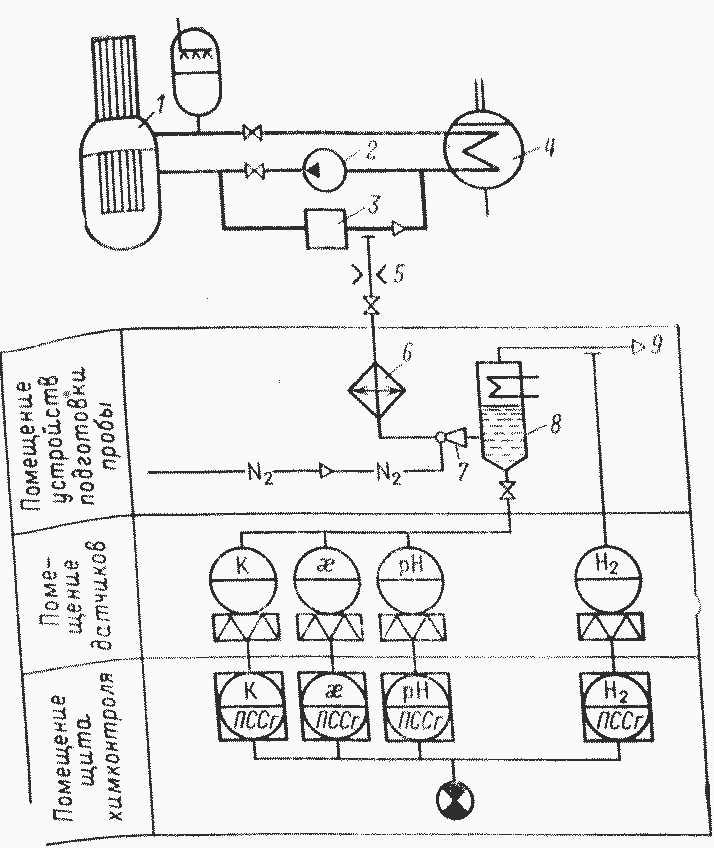

Схема автоматического контроля теплоносителя второго контура АЭС с БН изображена на рис. 6.6. Содержание хлоридов в питательной воде автоматически не определяется ввиду отсутствия хлоридомеров с чувствительностью до 1,0 мкг/л Ch*. Контроль и регулирование подачи аммиака в питательный тракт осуществляются по значению электропроводности, а подача гидразина — по расходу обрабатываемой среды. Автоматический контроль за коррекционной обработкой теплоносителя осуществляется посредством непрерывного измерения значений ϰ и pH, которые достаточно полно характеризуют электрохимическое состояние среды.

Рис. 6.6. Принципиальная схема автоматического химического контроля второго контура блока с реактором БН:

1 — конденсатор; 2 — насос конденсатоочистки; 3 — фильтры конденсатоочистки; 4 — конденсатный насос; 5 — сливной насос ПНД; 6 — ПНД; 7 — деаэратор; 8 — ПЭН; 9 — ПВД; 10 — испарители; 11 — пароперегреватели; 12 — промпароперегреватели;

13 — турбина; 14 — сброс воды при пуске блока (обозначения те же, что на рис. 6.4)

Любой теплоноситель можно характеризовать некоторым показателем, определяющим возможность протекания процессов окисления — восстановления на поверхности конструкционных материалов, находящихся в контакте с этим теплоносителем. Таким показателем может быть условный окислительно-восстановительный потенциал теплоносителя еН [42, 43]. Автоматическое непрерывное изменение eН питательной воды и конденсата дает возможность объективно характеризовать направление коррозионных процессов в тракте энергоблока. Наиболее тесно еН-потенциал связан с концентрацией растворенного в воде кислорода, гидразина и значением pH. Увеличение pH и содержания гидразина уменьшает еН-потенциал, а рост содержания кислорода приводит к его увеличению.

Автоматическое дозирование гидразина по значению еН-потенциала надежнее, чем по расходу обрабатываемой воды.

Особенно важное значение измерение окислительно-восстановительного потенциала приобретает при ведении нейтрального водного режима. Этот режим с дозированием перекиси водорода или кислорода при глубоком обессоливании конденсата обусловливает образование плотной защитной пленки на поверхности металла, что возможно, однако, лишь при высоких еН-потенциалах. Для создания требуемых значений потенциала около 400 мВ в обессоленный конденсат вводится кислород или перекись водорода. Автоматический химический контроль за показателями качества конденсата при нейтральном водном режиме может быть ограничен определением pH, еН и электропроводности.

Опыт эксплуатации первой отечественной системы автоматического контроля водно-химического режима на Белоярской АЭС позволяет сделать заключение о значительном сокращении объема ручных анализов. Применение автоматических приборов дает возможность осуществить комплексную автоматизацию водно-химических процессов и получить экономический эффект за счет улучшения водно-химического режима.

Вопросы для повторения

- Каковы основные задачи химического и радиохимического контроля?

- Почему для химического контроля требуется отбор представительной пробы?

- Для чего перед измерением электропроводности воды ее пропускают через Н-катионитный фильтр?

- Почему для охлаждения проб радиоактивных сред не используется непосредственно техническая вода?

- Каким образом проводится контроль герметичности оболочки твэлов?

- Что характеризует еН-потенциал?