ГЛАВА XII

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГИДРОАГРЕГАТОВ

§ 56. Общие принципы автоматизации

В настоящее время на ряде действующих гидростанций внедряются элементы автоматизации, а вновь строящиеся гидроэлектростанции предусматриваются полностью автоматизированными. Автоматизированные гидроэлектрические станции имеют целый ряд существенных преимуществ по сравнению с неавтоматизированными гидроэлектрическими станциями:

- значительное сокращение (в подавляющем большинстве случаев) обслуживающего персонала, а тем самым и уменьшение расходов на эксплуатацию;

- резкое повышение надежности работающих агрегатов. Это объясняется, во-первых, тем, что ручное управление современным гидроагрегатом является сложным и зачастую не обеспечивается полностью ввиду трудности контроля за работающими механизмами гидроагрегата; между тем при автоматизации этот контроль осуществляется непрерывно. Во-вторых, при автоматизации совершенно исключаются ошибочные, неправильные или несвоевременные действия, благодаря чему резко сокращаются простои и перерывы в подаче электроэнергии потребителям;

- увеличение экономичности всей установки. Это объясняется тем, что при неавтоматизированных станциях забота об экономичности работы агрегатов и гидроэлектростанций в целом отходит на «второй план, так как обслуживающий персонал главное внимание уделяет обеспечению непрерывности работы агрегатов, забывая иногда о первостепенном значении экономичной работы станции.

- другие преимущества, как, например, уменьшение жилстроительства в районе ГЭС в связи с относительно меньшей численностью обслуживающего персонала; улучшение условий техники безопасности, ввиду отсутствия обслуживающего персонала у работающих агрегатов.

Гидроэлектрические станции можно подразделить по степени автоматизации на следующие типы:

- полуавтоматические ГЭС, в которых пуск и остановка агрегатов производятся вручную, а дальнейшая их работа протекает автоматически;

- автоматические ГЭС, в которых пуск в ход, остановка и все операции по агрегату, в том числе изменение режимов работы, регулирование и защита от аварий, происходят автоматически.

§ 57. Объем и основные схемы автоматизации

Особенность автоматизации гидроагрегатов в основном зависит от типа автоматического регулятора скорости, примененного для данного агрегата.

Ниже рассмотрим эти особенности.

Автоматизация агрегата с проточным регулятором

Автоматизация агрегата с регулятором проточного типа требует обязательного наличия затвора перед турбиной. Перед пуском автоматическая часть проточного регулятора находится в нерабочем состоянии, так как его масляный насос начинает подачу масла в золотник и сервомотор направляющего аппарата лишь после того, как агрегат разовьет нормальное число оборотов. Поэтому пуск агрегата в ход производится при полностью открытом направляющем аппарате постепенным автоматическим открытием затвора перед турбиной. При этом затвор открывается полностью, а направляющий аппарат одновременно автоматически прикрывается до положения холостого хода в соответствии с нормальным выходом штифта маятника по достижении последним нормального числа оборотов и возвращении распределительного золотника в среднее положение. Вслед за этим происходит синхронизация агрегата и набор нагрузки воздействием на реверсивный электродвигатель механизма изменения числа оборотов. При этом, разумеется, перед пуском рукоятка регулятора должна быть в положении «автоматическое».

Таким образом основным элементом гидромеханического оборудования для автоматического пуска агрегата с проточным регулятором является автоматически действующий затвор перед турбиной. Так как проточные регуляторы устанавливаются чаще всего на агрегатах сравнительно небольшой мощности, то и затворы на них сравнительно невелики, а поэтому в некоторых случаях их открытие производится специальными противовесами. В большинстве же случаев затвор имеет сервомотор, действующий с помощью воды из верхнего бьефа, распределяемой золотником с дистанционным (электромагнитным) приводом. Импульс для пуска агрегата в ход этот золотник получает от электромагнита.

Остановка агрегата также производится затвором перед турбиной. При этом, после снятия нагрузки с агрегата и отключения генератора от сети воздействием на электромагнит затвора, последний полностью закрывается и, вследствие снижения числа оборотов агрегата и маятника регулятора, направляющий аппарат турбины полностью открывается и остается в таком состоянии до следующего запуска агрегата в ход.

Таким образом видно, что пуск в ход и остановка агрегата с проточным регулятором сравнительно просты, однако при этом

обязательно требуется автоматически действующий затвор и его полная герметичность в закрытом состоянии.

Остальные элементы автоматизации гидромеханического оборудования агрегата с проточным регулятором относятся уже к элементам контроля над состоянием агрегата и к его защите от аварий. К ним обычно относятся следующие:

а) контроль температуры подшипников агрегата;

б) контроль подачи воды в лабиринтные уплотнения;

в) защита от обрыва ремня привода к маятнику и масляному насосу;

г) защита от разгона агрегата.

Все упомянутые выше защиты обычно приводят к полной остановке агрегата, подавая импульс на закрытие электромагниту золотника затвора турбины.

Из описанного выше видно, что трубопровод в автоматизированной турбине должен быть всегда заполнен водой и затворы или щиты перед трубопроводом должны быть всегда открыты. При довольно длинном трубопроводе желательна также защита от разрыва трубопровода.

Автоматизация агрегата с котельным регулятором

Пуск и остановка автоматизированного агрегата с котельным регулятором производятся нормальным образом, т. е. направляющим аппаратом.

При этом пуск агрегата производится двумя импульсами, а именно:

а) подготовка к пуску, т. е. к созданию режима готовности механизмов агрегата к немедленному пуску, и

б) собственно пуск агрегата, вплоть до синхронизации генератора с сетью.

При подаче первого импульса производится предварительная зарядка котла маслонапорной установки регулятора для приведения ее в рабочее состояние, т. е. в состояние, когда в котле имеется нормальное давление, нормальный уровень масла и масляный насос с масловоздушной помпой нормально восполняют утечки масла и воздуха из котла.

При подаче второго, т. е. собственно пускового импульса, последний воздействует на электродвигатель механизма ограничения открытия, которым и производится открытие направляющего аппарата турбины до режима холостого хода, а затем производится автоматическая синхронизация генератора с сетью и набор нагрузки путем воздействия на реверсивный электродвигатель механизма изменения числа оборотов. Само собой разумеется, что второй импульс, т. е. импульс на собственно пуск агрегата, не будет действовать до тех пор, пока не будут выполнены все операции первого импульса, т. е. подготовки агрегата к автоматическому пуску. Для этого обычно предусматривается так называемая запросная сигнализация, которая указывает готовность того или иного механизма к пуску агрегата в целом.

Таким образом нормальный пуск и остановка автоматизированного агрегата с котельным регулятором возможны только в том случае, когда маслонапорная установка находится в рабочем состоянии. Поэтому такой пуск и производится, по существу, двумя импульсами.

Нормальная остановка агрегата производится одним импульсом с тем, чтобы после остановки агрегата маслонапорная установка оставалась в рабочем состоянии.

Для возможности контроля и наблюдения за работой агрегата и его механизмами предусматривается сигнализация положения, предупредительная и аварийная. Две последних относятся к защите агрегата от аварий.

В процессе работы агрегата автоматически происходят следующие операции:

а) подзарядка (подкачка) воздуха в котел маслонапорной установки при помощи масловоздушной помпы (глава V, § 22);

б) включение резервного масляного насоса маслонапорной установки при аварийной остановке основного (рабочего) насоса или в случае ненормального падения давления в котле маслонапорной установки;

в) отключение резервного масляного насоса при достижении нормального давления в котле маслонапорной установки и при нормальной работе основного (рабочего) масляного насоса;

г) включение и отключение самовсасывающего насоса посредством поплавка;

д) включение и отключение лекажного насоса посредством поплавка;

е) переход на резервную смазку и охлаждение направляющего подшипника турбины и подшипников генератора, а также подпятника, при прекращении смазки или охлаждения от основных (рабочих) насосов.

В современных автоматизированных агрегатах во многих случаях предусматривается дистанционный автоматический перевод агрегата в режим синхронного компенсатора и обратно. Кроме того, предусматривается автоматическое торможение агрегата, защита при разрыве напорного трубопровода, дистанционное измерение уровня верхнего и нижнего бьефов, сигнализация о появлении шуги и включение обогрева сороудерживающих решеток, защита от разгона агрегата, защита и сигнализация при нарушениях в передаче между валом маятника регулятора и валом турбины.

Автоматизированный агрегат с местным управлением

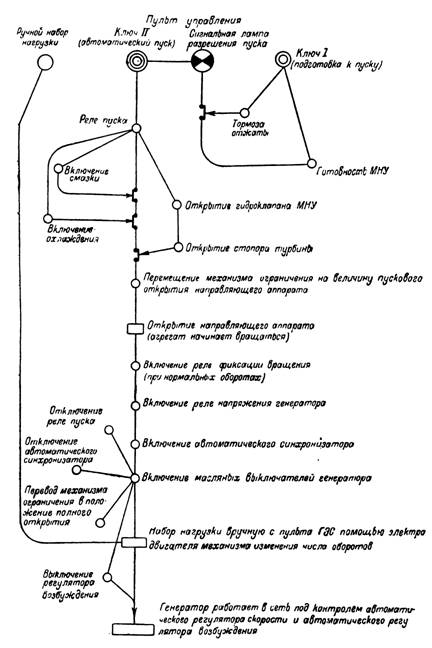

В качестве примера на рис. 87, 88 и 89 представлены принципиальные схемы автоматической последовательности операций пуска и нормальной, а также аварийной остановок вертикальной турбины Френсиса большой мощности, снабженной котельным регулятором, затворами (щитами) перед спиральной камерой и соответствующей автоматической аппаратурой.

Автоматический пуск. Инструкция по эксплуатации агрегата при автоматическом управлении должна предусматривать, чтобы перед автоматическим пуском:

а) затворы (щиты) перед турбиной были постоянно открыты;

б) рукоятка на колонке регулятора находилась в положении «автоматическое»;

в) ручные клапаны и задвижки на трубопроводах регулирования, смазки и охлаждения (при наличии таковых) находились в открытом положении;

г) автоматы гашения поля были включены.

Из рис. 87 видно, что на пульте имеются два ключа (I и II). Включением ключа I приводится в рабочее состояние маслонапорная установка (МНУ). После того как в котле установится нормальное давление и уровень масла, включается сигнальная лампа разрешения автоматического пуска; при этом тормоза генератора должны находиться в отжатом положении. В противном случае лампа не даст сигнала разрешения пуска.

Включением ключа II через реле пуска одновременно посылаются следующие командные импульсы: на включение смазки к подшипникам и подпятнику агрегата, на включение охлаждения масла и воздуха, на открытие гидроклапана маслонапорной установки и затем на открытие стопора турбины.

Дальнейшая последовательность автоматического включения механизмов, вплоть до синхронизации, легко усматривается по схеме пуска (рис. 87). Набор нагрузки производится с пульта вручную подачей импульса на электродвигатель механизма изменения числа оборотов регулятора скорости.

Автоматическая нормальная остановка. Предварительно производится снятие нагрузки вручную посредством импульса с пульта механизму изменения числа оборотов; затем включается ключ автоматической остановки, при этом механизм ограничения открытия закрывает направляющий аппарат.

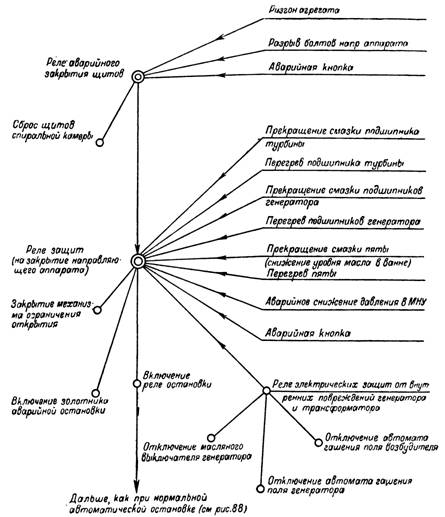

Дальнейшая последовательность операций видна из рис. 88. ограничения открытия (и одновременно золотнику аварийной остановки) на закрытие направляющего аппарата и дальше по схеме, как и при нормальной автоматической остановке. Кроме того, при сработке электрических защит одновременно подается импульс на отключение масляных выключателей генератора.

Рис. 87. Схема последовательности операций при автоматическом пуске гидроагрегата

Рис. 88. Схема последовательности операций при автоматической остановке гидроагрегата

Рис. 89. Схема аварийной остановки гидроагрегата

Автоматическая аварийная остановка. Из схемы аварийной остановки (рис. 89) видно, что при сработке защиты от разгона агрегата и защиты при разрыве предохранительных болтов направляющего аппарата импульс подается на закрытый механизм

Разгон агрегата, как правило, происходит при неисправности регулятора скорости. Следовательно, подача импульса механизму ограничения открытия может оказаться бесполезной. То же самое может произойти и при сработке защиты обрыва болта направляющего аппарата, так как в этом случае лопатка направляющего аппарата становится нерегулируемой. На этой же схеме показано воздействие всех остальных защит турбины и генератора на закрытие направляющего аппарата через аварийное реле агрегата.

Кроме указанных элементов, в схему автоматизации могут быть включены: контроллер длительности пуска и остановки, сигнализирующий о завершении операций пуска или остановки, автоматический регулятор частоты и др.