ГЛАВА V

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ГИДРОТУРБИН

§ 17. Основные понятия об автоматическом регулировании

Для поддержания постоянства оборотов средних и крупных гидротурбин применяются автоматические регуляторы скорости.

Основным органом автоматического регулятора скорости, воспринимающим изменения числа оборотов агрегата и воздействующим через распределительное устройство на регулирующий аппарат турбины, является центробежный маятник.

Центробежный маятник приводится во вращение ременной или электрической передачей и постоянно вращается синхронно с валом агрегата. Воспринимая изменения оборотов агрегата, маятник почти мгновенно отзывается на них и сообщает соответствующие перемещения распределительному устройству регулятора, сервомотору, регулирующему кольцу и направляющему аппарату турбины, приводя мощность турбины в соответствие с нагрузкой генератора и возвращая обороты агрегата к нормальным.

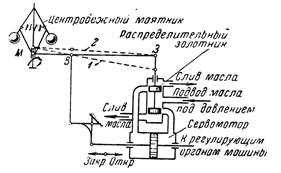

Простейшая схема автоматического регулятора непрямого действия с жестким выключателем изображена на рис. 33. Центробежный маятник представляет собой (схематично) вращающийся стержень, на котором подвешены качающиеся рычаги стянутые между собой пружиной. На концах качающихся

рычагов подвешены грузы маятника. Качающиеся рычаги при помощи стержней шарнирно связаны с муфтой. При вращении маятника грузы, под действием центробежной силы, разойдутся и, уравновесив натяжение пружины, установятся в определенном положении. При этом определенное положение займет и муфта маятника. При изменении числа оборотов изменится центробежная сила, а также положение грузов и муфты маятника. Таким образом каждому числу оборотов агрегата будет соответствовать одно определенное положение муфты маятника. Муфта маятника при помощи рычага МВЗ переставляет распределительный золотник. К золотнику подводится масло под давлением, которое направляется золотником в ту или другую полость сервомотора.

Рис. 33. Схема регулятора непрямого действия с жестким выключателем

Распределительный золотник представляет собой корпус цилиндрической формы.

В стенках корпуса имеются три окна; через среднее окно подводится масло под давлением; верхнее и нижнее окна, прикрываемые буртиками золотника, когда последний находится в своем среднем положении, соединяются трубопроводами с соответствующими полостями сервомотора; крайние окна соединяются со сливом (атмосферным давлением). При перемещении золотника вверх или вниз, через окно, масло под давлением соединяется с одной полостью сервомотора, тогда как через другое окно другая полость сервомотора соединяется со сливом масла. Масло под давлением, попадая в цилиндр сервомотора, действует на поршень и перемещает последний в нужном направлении, создавая усилие, необходимое для перестановки лопаток направляющего аппарата турбины.

Рассмотрим действие регулятора, например, при уменьшении или сбросе нагрузки. Предположим, что при установившемся режиме работы агрегата все механизмы регулирующей системы находятся в положении, изображенном на рис. 33. Как только произошло уменьшение нагрузки, обороты агрегата и центробежного маятника увеличатся, вследствие чего муфта маятника переместится вверх и потянет за собой левый конец шарнирно связанного с ней рычага. Рычаг, вращаясь вокруг точки В, займет положение, показанное пунктиром 1, и переставит своим правым концом распределительный золотник вниз. Благодаря этому, масло под давлением попадет в правую полость сервомотора, тогда как левая полость через золотник соединится со сливом масла. В результате этого поршень, а вместе с ним и шток сервомотора начнут перемещаться на закрытие направляющего аппарата турбины, приводя ее мощность в соответствие с нагрузкой генератора.

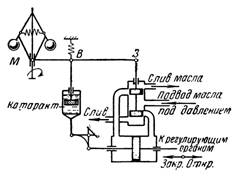

Рис. 34. Схема изодромного регулятора с пружинно-масляным изодромом (катарактом)

Как только золотник возвратится в среднее положение, а рычаг займет положение, показанное пунктиром 2, свое перемещение и процесспоршень сервомотора прекратит регулирования заканчивается.

Регуляторы скорости, построенные по такой схеме, имеют тот недостаток, что по мере увеличения нагрузки число оборотов агрегата, постепенно снижаясь, достигает величины на 10—12% ниже первоначальных оборотов. Поэтому такие регуляторы, называемые регуляторами с жестким выключателем, применяются лишь на мелких гидротурбинных установках.

На крупных гидроэлектрических установках, где точное (или меняющееся в весьма небольших пределах) поддержание скорости вращения агрегата является основным требованием, — применяются регуляторы непрямого действия с упругим или изодромным выключателем; его называют компенсатором (или катарактом).

На рис. 34 изображена эскизная схема такого регулятора. В рычажную систему выключателя этого регулятора введен масляный катаракт, а точка В рычага МВЗ соединена с пружиной, которая во время установившегося режима работы агрегата остается в свободном состоянии (не сжата и не растянута) и поддерживает точку В в одном и том же положении.*

*В действительности упомянутая пружина в конструкциях регуляторов всегда имеет предварительный натяг, т. е. несколько сжата, и приводит точку

Для возвращения золотника в среднее положение и недопущения излишнего перемещения (явления перерегулирования) направляющего аппарата турбины служит система рычажных передач, связывающих перемещения штока сервомотора с перемещением точки В рычага МВЗ, называемая выключателем (обратной связью). Рассматривая по схеме дальнейший ход процесса регулирования, видим, что точка В рычага перемещается вверх; при этом рычаг, поворачиваясь около точки М соединения с муфтой маятника, своим правым концом перемещает золотник вверх, возвращая его в среднее положение.

Действие изодромного механизма заключается в следующем. Рассматривая, как и в предыдущем случае, сброс нагрузки, видим, что в первый момент процесса выключения при регулировании точка В получает быстрое перемещение вверх и тем возвращает золотник в среднее положение, аналогично предыдущему регулятору. Это происходит потому, что в начале процесса регулирования масло, заключенное в цилиндре катаракта, не успевает перетекать из нижней полости в верхнюю из-за малых отверстий в поршне, и поэтому своим давлением увлекает вверх и поршень катаракта, с которым жестко связана точка В. Благодаря этому перемещению точки В пружина изодромного механизма оказывается несколько сжатой. Затем под действием пружины точка В начинает медленно перемещаться вниз, соответственно открывая окна золотника на закрытие, что влечет за собой и дополнительное движение поршня сервомотора на закрытие направляющего аппарата турбины. Таким образом обороты агрегата начинают медленно понижаться и приближаются (как объяснено ниже) точно к первоначальным.

Медленное перемещение точки В под действием пружины обусловлено сопротивлением катаракта, в котором масло медленно перетекает, из одной полости в другую через малые (дроссельные) отверстия в поршне. Перемещение точки В будет происходить до тех пор, пока пружина вновь придет в свободное положение, т. е. будет не сжата и не растянута. При этом, как видно из схемы, точка В рычага МВЗ придет в конце процесса регулирования в то же положение, что и до процесса регулирования. Следовательно, прежнее положение займет и муфта маятника, а обороты агрегата вновь будут в точности равны нормальным или имевшимся до изменения нагрузки. Это свойство является основным преимуществом регулятора с изодромным механизмом.

При набросе нагрузки действие регулятора происходит в том же порядке, только перемещения механизмов регулирующей системы происходят в обратном направлении.

Мы рассмотрели приведенные схемы действия регуляторов последовательно, так как это позволяет лучше понять их работу. На самом деле все перемещения механизмов в процессе регулирования происходят почти одновременно, как бы накладываясь друг на друга.

В подавляющем большинстве случаев автоматические регуляторы для гидротурбин строят по схеме изодромного регулирования. В некоторых конструкциях регуляторов применяется изодромный механизм в виде фрикционной передачи (см. § 19).

Мы рассмотрели эскизные схемы регуляторов, в состав которых входят механизмы, необходимые и достаточные для регулирования скорости вращения гидротурбин. Однако для управления регулятором и агрегатом, а также для выполнения специальных требований, предъявляемых к работе агрегатов, автоматические регуляторы снабжаются рядом дополнительных механизмов К этим механизмам относятся:

а) механизм остающейся степени неравномерности, которым достигается некоторая остающаяся неравномерность регулирования, необходимая для устойчивого распределения нагрузок между параллельно работающими агрегатами (см. § 41);

б) механизм изменения числа о. борото в, которым пользуются для приведения числа оборотов турбины к нормальным при синхронизации агрегата для включения в параллельную работу, а также для управления нагрузкой на турбину при параллельной работе (см. § 41); при работе агрегата на отдельную сеть этим механизмом изменяют обороты в небольших пределах;

в) механизм ограничения открытия, служащий для ограничения открытия направляющего аппарата турбины и нагрузки на агрегат в силу каких-либо условий эксплуатации (например недостатка притока воды к турбине или неисправности некоторых частей агрегата, обусловливающих ограничение нагрузки на агрегат);

г) механизм ручного регулирования, предназначенный для ручного управления турбиной при пусках и остановках агрегата, а также при неисправности автоматической части регулятора.

Так как автоматический регулятор скорости работает с помощью масла под давлением, то он всегда имеет в своем составе маслонапорную часть, снабжающую маслом под давлением силовые органы регулятора и приводящую, таким образом, регулирующую систему в работоспособное состояние.

Кроме вышеуказанных механизмов, автоматический регулятор снабжается контрольными и измерительными указателями и приборами, необходимыми для управления регулятора и агрегатом, а также для контроля за его работой. К этим приборам относятся: а) тахометр — для измерения числа оборотов агрегата; б) манометр — для измерения давления масла регулирующей системы; в) главный указатель открытия лопаток направляющего аппарата турбины; г) указатель среднего положения главного распределительного золотника; д) указатели положения механизмов регулятора и другие.

Основными характеристиками, определяющими свойства регуляторов и условия работы, для которой они предназначены, являются:

а) работоспособность основных сервомоторов системы регулирования направляющего аппарата;

б) время закрытия и открытия направляющего аппарата турбины или скорость перемещения поршня сервомотора на закрытие и открытие;

в) степень неравномерности регулирования;

г) характер затухания колебаний числа оборотов турбины при мгновенном сбросе и набросе нагрузки на агрегат.

Под работоспособностью сервомотора понимается произведение максимального усилия, развиваемого поршнем сервомотора, на полный его ход.

Второй характерной величиной является время полного хода поршня сервомотора или время закрытия направляющего аппарата турбины. С точки зрения устойчивости и точности регулирования это время должно быть не более определенной величины, иногда весьма малой (2—4 сек.).

В самом деле, как только изменилась нагрузка на турбину, немедленно начинается изменение ее оборотов. В задачу регулятора входит как можно раньше обнаружить это изменение, что зависит от чувствительности регулятора, и быстро переставить направляющий аппарат турбины в соответствии с новой нагрузкой.

Под степенью неравномерности регулирования понимается выраженное в процентах отношение разности числа оборотов при холостом ходе и полной нагрузке агрегата к номинальному числу оборотов, т. е. если

![]()

то

![]()

где δ — степень неравномерности регулирования, nмакс — число оборотов агрегата при холостом ходе, nмин — число оборотов агрегата при полной нагрузке, nн— номинальное число оборотов агрегата.

Большинство современных автоматических регуляторов скорости допускает изменение остающейся степени неравномерности от 0 до 5—6%. Допустимая степень неравномерности регулирования устанавливается па месте в зависимости от требований, предъявляемых к данному агрегату или ряду агрегатов, работающих индивидуально или параллельно на одну общую сеть.

Характер затухания и продолжительность регулирования после мгновенного сброса или наброса нагрузки являются качественной оценкой работы автоматического регулятора. При внезапном сбросе нагрузки число оборотов агрегата резко возрастает, а затем, благодаря действию автоматического регулятора, возвращается к нормальному.

Время с момента сброса нагрузки, в течение которого происходит возвращение оборотов к нормальным, называется временем процесса регулирования. Регулирование представляет собой колебательный процесс, и поэтому при настройке регулятора всегда стремятся получить при сбросе нагрузки по возможности меньшее число колебаний оборотов. Хорошим регулированием обычно считается такое регулирование, при котором получается не более двух-трех колебаний, после чего число оборотов агрегата возвращается к нормальному.