§ 13. АВТОТРАНСФОРМАТОР

В некоторых случаях применяют трансформаторы, у которых вторичная обмотка является частью первичной. Такие трансформаторы называют автотрансформаторами.

Рис. 15. Схемы работы автотрансформатора: а — режим холостого хода, б — режим нагрузки

Рассмотрим это на примере (рис. 15). На стержень насажена одна обмотка АХ с числом витков wu К обмотке подведено первичное напряжение U\\ ток h создает магнитный поток и ЭДС E\t равную (если пренебречь падением напряжения) и противоположно направленную первичному напряжению. Очевидно

в каждом витке обмотки образуется ЭДС, равная —; в какой- то части витков, например в части w2 создается ЭДС, равная

![]()

Если в точке А соответствующей числу витков обмотки W2, сделать ответвление, то получим по существу вторичную обмотку с ЭДС Е2 (рис. 15, а). Подключим к этой обмотке вторичную цепь с нагрузкой г (рис. 15, б). В обмотке АтХ возникает ток, который как индуктированный должен быть направлен противоположно току /1. Во вторичной цепи протекает ток определяемый, как и в трансформаторе, величиной нагрузки. Этот ток /2 равен сумме первичного тока Ii и тока /2, индуктированного ВО вторичной Обмотки. Т. Р.

![]()

Коэффициент трансформации автотрансформатора

![]()

Мощность Si — мощность одной фазы, равную I\Ui (Ui — фазное напряжение), называют проходной (транзитной) мощностью автотрансформатора. Проходная мощность автотрансформатора показывает, на какую мощность пришлось бы изготовить обычный трансформатор, чтобы он мог заменить данный автотрансформатор.

Вторичная мощность одной фазы равна:

![]()

где U2 — фазное напряжение.

Как видим, вторичная мощность автотрансформатора состоит из двух частей: мощности U2I\\ называемой электрической, и мощности и212, называемой электромагнитной.

Мощность t/2/i —*5эл называют электрической потому, что в отличие от обычного трансформатора первичная и вторичная обмотки автотрансформатора связаны не только электромагнитно, но и электрически. Эта мощность передается во вторичную цепь непосредственно первичным током 1\.

Мощность U2r2=Sm называют электромагнитной потому, что она получается трансформацией при участии магнитного потока. Эта мощность передается во вторичную цепь током /2, являющимся второй составляющей вторичного тока /2.

Объем и вес любого трансформатора (вес магнитопровода и обмоточных проводов) определяются в основном мощностью, которую он трансформирует. Следовательно, объем и вес автотрансформатора должны также определяться электромагнитной мощностью, которую он трансформирует.

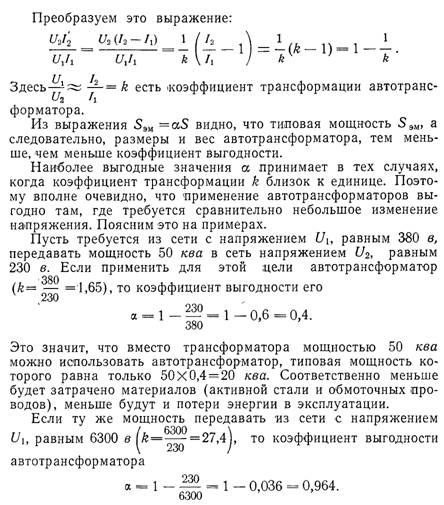

Электромагнитная мощность автотрансформатора называется типовой мощностью, или расчетной. Отношение типовой мощности к проходной называют коэффициентом выгодности автотрансформатора.

![]()

Это значит, что типовая мощность автотрансформатора составляет 96,4% от типовой мощности обычного двухобмоточного трансформатора, т. е. практически не отличается от нее. А если к этому добавить, что сети различных напряжений (6,3 кВ и 0,23 кВ) электрически соединены в автотрансформаторе и, следовательно, изоляция обмотки НН должна быть такой же, как и для обмотки ВН, то станет очевидным нецелесообразность применения автотрансформаторов в подобных случаях.

Вообще применение автотрансформаторов тем выгоднее, чем меньше коэффициент трансформации. При больших значениях коэффициента трансформации применение автотрансформаторов становится неэкономичным.

Однако, отмечая определенные достоинства автотрансформаторов, нельзя не сказать и о ряде присущих им недостатков. Об одном из них мы уже говорили. Речь идет об электрическом соединении обмоток ВН и НН и о необходимости изолировать обмотки НН на полное напряжение сети высшего напряжения. Вторым недостатком автотрансформатора является меньшая величина индуктивного сопротивления, чем у одинакового по мощности трансформатора. А это значит, что «самозащита» автотрансформатора от токов короткого замыкания значительно слабее, что требует установки специальных устройств, ограничивающих токи к. з. до предельно допустимых значений.

В Советском Союзе нашли широкое применение мощные автотрансформаторы для соединения высоковольтных сетей с напряжениями 110; 154; 220; 330; 400 и 500 кВ. Применение их в этом случае является вполне оправданным и экономически выгодным.