Вопрос о предельной чувствительности АЭ-аппаратуры в значительной степени остается открытым, что, по нашему мнению, связано с недостаточным описанием АЭ-сигналов. подлежащих определению. Например, полного представления о возможности регистрации процесса не дает знание механических напряжений, действующих в материале, без учета длительности процесса, поскольку последняя определяет энергию сигнала и возможность его обнаружения. В свою очередь, энергия механического сигнала также не является исчерпывающей характеристикой, поскольку преобразуется в энергию электрического сигнала далеко не полностью.

Ниже при некоторых допущениях рассматривается общий подход к оценке характеристик сигналов пьезоприемника в случае регистрации единичных актов АЭ и их потоков, на основании чего оценивается предельная чувствительность АЭ-аппаратуры для регистрации различных процессов, протекающих в твердых телах. В качестве основных приняты следующие допущения.

- АЭ-сигналы возникают в результате физического воздействия на поверхность или приповерхностный слой пьезопреобразователя. Это позволяет получить достаточно общие оценки сравнительно просто путем исключения из рассмотрения явлений на границах раздела образец—преобразователь, сильно усложняющих расчеты, не внося в физику рассматриваемых явлений и получаемые результаты принципиальной новизны. Для определенности расчеты проводятся в предположении, что на поверхность преобразователя падает частица, тормозящаяся в тонком приповерхностном слое, и передает ему механический импульс, за счет которого возбуждаются механические колебания образца. Получаемые при таком рассмотрении результаты затем можно распространить на более общий случай.

- Геометрические размеры преобразователя-образца выбираются такими, чтобы можно было ограничиться решением одномерных задач о колебаниях, а именно, рассматриваются колебания стержня, поперечными размерами которого можно пренебречь по сравнению с длиной, или тонкой узкой пластинки. В первом случае рассматриваются колебания, обусловленные передачей продольного импульса в торец, во втором —поперечного импульса в концевой участок пластинки.

- Физический процесс, приводящий к акту АЭ, протекает за время, существенно меньшее постоянной времени затухания собственных колебаний преобразователя (слабо демпфированный преобразователь). Достаточно очевидно, что любое демпфирование приводит к потерям энергии сигналов в демпфирующих элементах и не может увеличить отношение сигнал/шум; поэтому оценки предельной чувствительности можно получить на основе анализа свободных колебаний преобразователя.

- Анализ колебаний преобразователя проводится с учетом затухания, которое формально описывается введением комплексных значений модуля упругости, скорости упругих волн и волновых чисел.

Рассмотрим пьезопреобразователь, закрепленный на конце. Введенные ограничения позволяют сравнительно просто получить выражение для коэффициента преобразования преобразователя.

В соответствии с хорошо известными соотношениями (см., например, [113]) электрическое напряжение на пластинах однородно поляризованного пьезопреобразователя выражается в виде

(6.16)

![]()

где g — пьезоконстанта давления материала преобразователя; l — его длина; Т(z, t)—механическое напряжение в объеме преобразователя, порожденное внешним воздействием z—координата вдоль оси, отсчитываемая от поверхности, на которую воздействует сила.

Для преобразователя в виде тонкого стержня можно принять напряжение постоянным в поперечном сечении, а действующую силу — усредненной по сечению, т. е. Т (0, l)=F(l) /S где F(i)—сила, действующая на поверхность преобразователя; 5—площадь его поперечного сечения. Очевидно, механическое напряжение на поверхности T (0, t) будет перемещаться вдоль оси преобразователя со скоростью распространения продольной волны с, вследствие чего до момента т достижения фронтом волны задней поверхности преобразователя, с учетом что z=cl, можно записать:

![]() (6.17),

(6.17),

где i—механический импульс, переданный преобразователю.

Анализ последнего выражения показывает, что сигнал нарастает за время действия силы и остается постоянным после прекращения ее действия до момента, когда упругая волна начнет отражаться от задней поверхности пьезопреобразователя. Если эта поверхность свободна, коэффициент отражения равен—1. Отраженная бегущая волна отразится от лицевой поверхности и т. д.

следовательно, сигнал, порожденный единичным событием, представляет собой периодический процесс с амплитудой, определяемой выражением (6.17). Отклонения от последующей строгой периодичности в интервале времени [0, τ] могут быть использованы для распознавания различных источников сигналов, однако на оценки чувствительности они заметно не влияют.

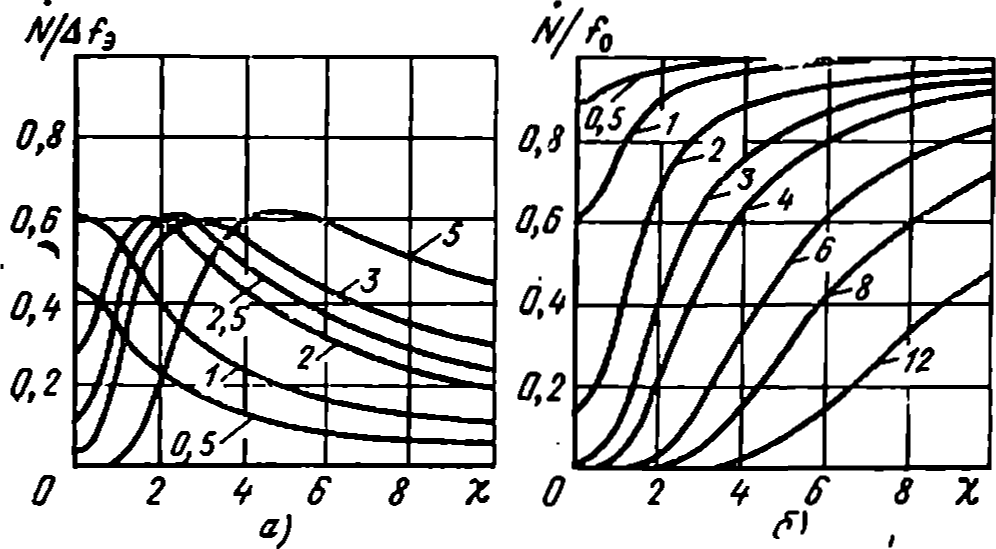

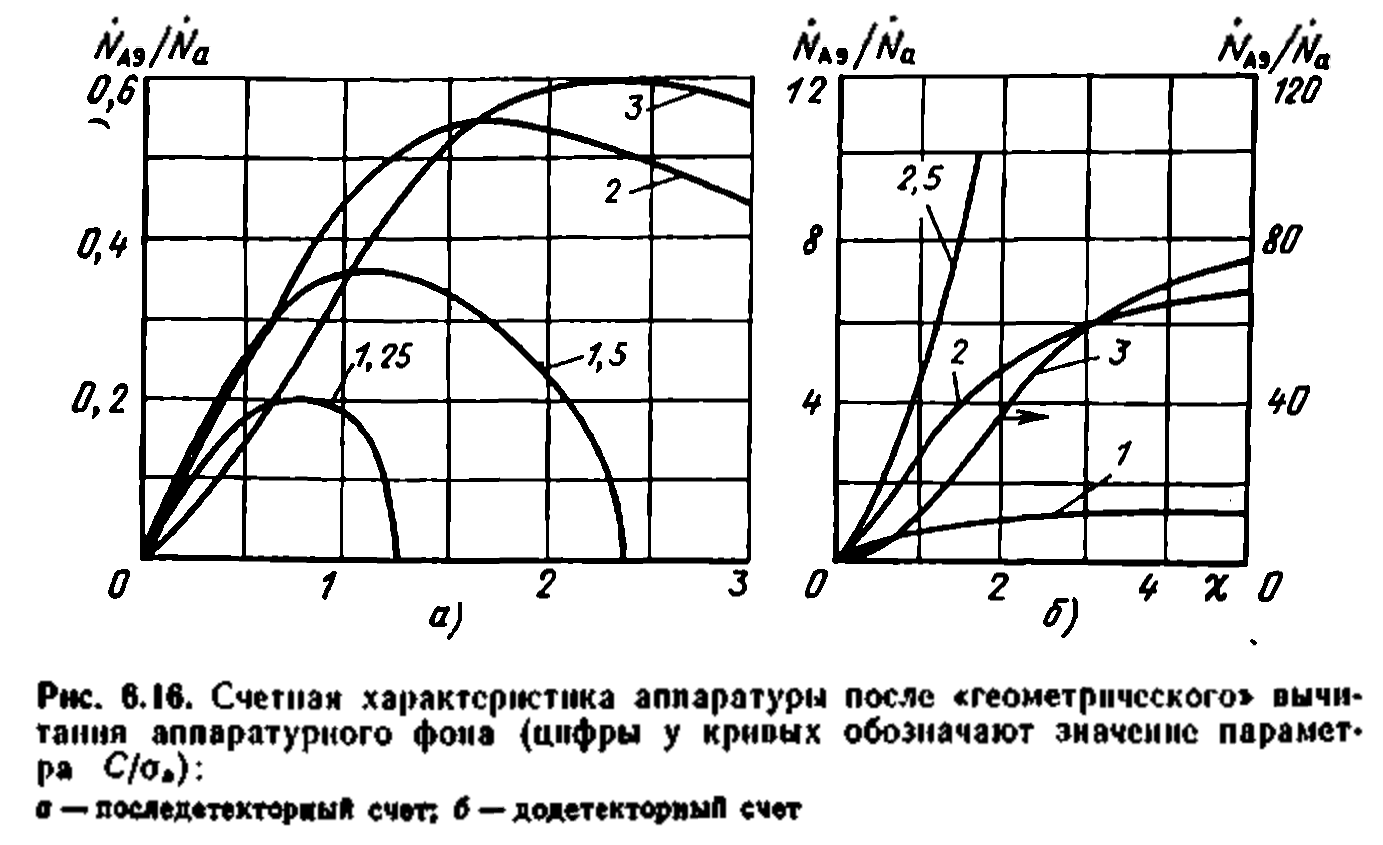

Рис. 6.15. Относительное изменение скорости счета АЭ-импульсов при увеличении среднеквадратического значения АЭ (цифры у кривых обозначают значение параметра C/σ):

а — последетекторный счет; б — додетекторный счет

Анализ графиков рис. 6.15 и 6.16 позволяет прийти к следующим рекомендациям о выборе режима счета импульсов непрерывной АЭ. Сначала определяется экспериментально или вычисляется по известным f или ∆f, с помощью рис. 6.15 максимально возможная скорость счета. Затем уровень дискриминации устанавливают таким, чтобы скорость счета от аппаратурного фона составляла примерно 5—30% максимальной.

Этот уровень должен в дальнейшем поддерживаться постоянным, для чего предусматриваются градуировочные операции при короткозамкнутом входе. Тогда величина Naэ/Na определяемая в соответствии с формулой (6.34), может служить достаточно объективной характеристикой AЭ, связанной с ее уровнем зависимостями» отраженными на рис. 6.16. При значительном изменении σ очевидно, необходимо переключать уровни дискриминации или регулировать коэффициент усиления усилителя.

Приведенные зависимости дают возможность придать скорости счета более определенный физический смысл, чем о большинстве работ, где делаются выводы о физической сущности акустических процессов на основе анализа скорости счета непрерывной АЭ.