Подтема 4. Монтаж шинопроводов напряжением до 1000 В.

При изучении этой подтемы учащиеся должны научиться приемам и способам монтажа шинопроводов, предназначенных,для обеспечения распределения электрической энергии к электроприемникам внутри цехов и других производственных помещений (см. рис. 3, б, в, где показаны участки распределительного и магистрального шинопроводов).

Для определения упражнений надо иметь в виду, что весь монтаж распределительных шинопроводов складывается из установки секций, соединения их между собой, заземления и подключения узлов- питания от сети и ответвления к токоприемникам. Для этого институтом «Тяжпром электромонтаж» созданы специальные монтажные узлы. Разработано 25 таких комплектных узлов от К-1 до К-25.

Подтема 5. Ознакомление с работами по монтажу вторичных цепей и токовой защиты

Учебная цель — научить учащихся основным приемам и способам монтажа проводов вторичной коммутации, ознакомить с работой максимальной токовой защиты фидера, линии, научить способам прозвонки и маркировки концов проводов и кабелей.

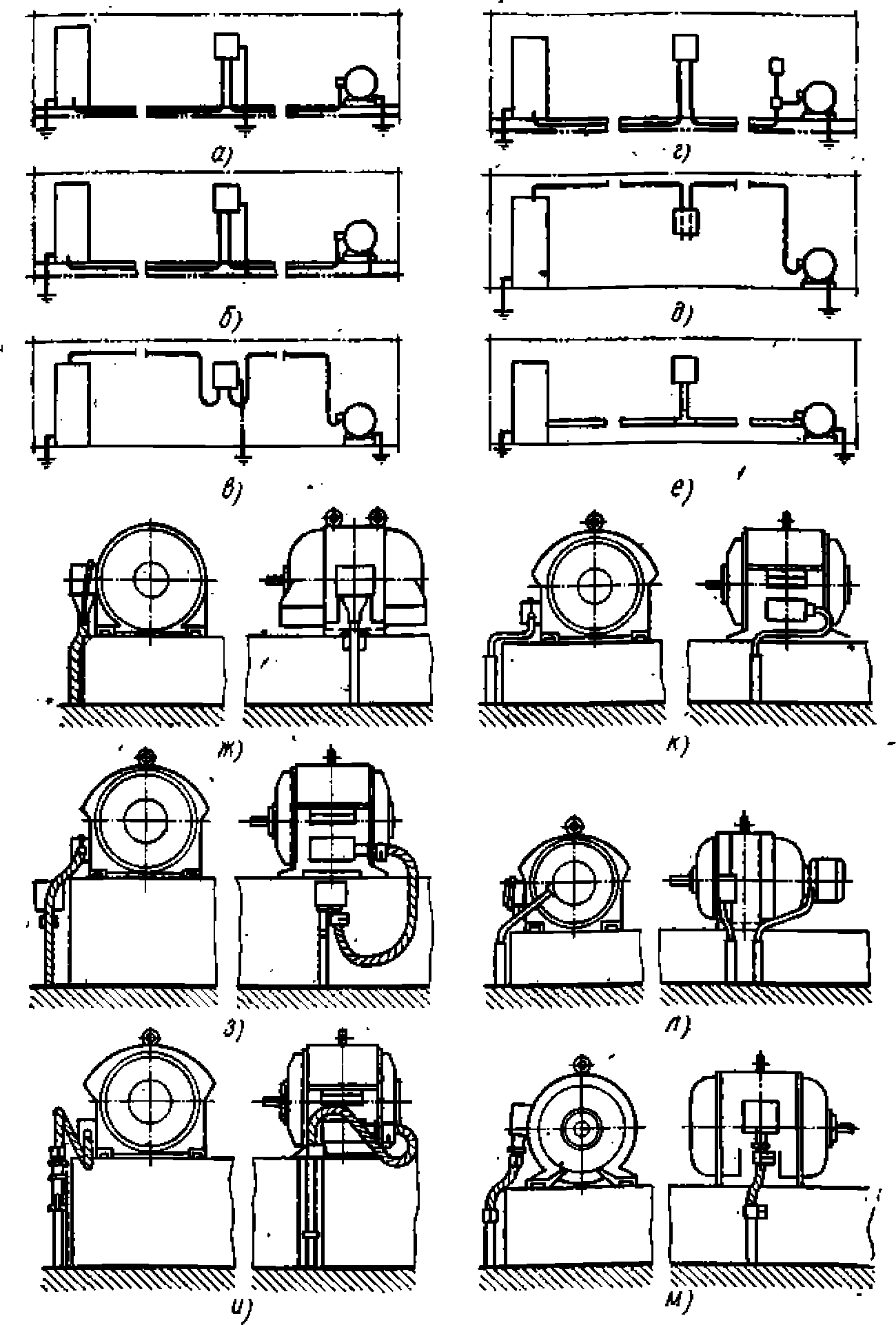

Рис. 38. Способы монтажа электропроводок к электродвигателям и вводам кабелей в корпусе электродвигателей:

а — в— подводка кабелями в трубопроводе, канале пода, по поверхности строительных конструкций, г — е — то же, изолированными проводами, ж — ввод кабелей, з —ввод кабелем с переходом на провод, и — ввод кабелем в металлорукаве, к, л —проводами в поливинилхлоридной трубке, м — проводами в металлическом или резинотканевом рукаве

Материально-техническое оснащение.

Инструмент и приспособления: набор ИН-4 или ИН-16, специальные приспособления и шаблоны, приспособления и -приборы для прозвонки и фазировку Материалы: отрезки проводов ПР, АПР, ПРЛ,ПРГЛ, ПРП, ПРШП, ПВ и др., контрольные кабели сечением не менее 1,5 мм2 для меди и 2,5 мм2 для алюминия, бирки-оконцеватели, фазные бандажи, скобки для крепления потоков проводов, перфорированные дорожки, пресс-шпан, изоляционная лента, защитные покрытия ИФК, СПО-46 и несмываемые чернила, оконцеватели.

Учебно-наглядные пособия: инструкционные карты и карты-задания, диафильмы, карточки для эпидиаскопа, плакаты, демонстрирующие приемы и способы монтажа цепей вторичной коммутации, действующие макеты (модели) токовой защиты фидера и 'линии.

Вводный инструктаж.

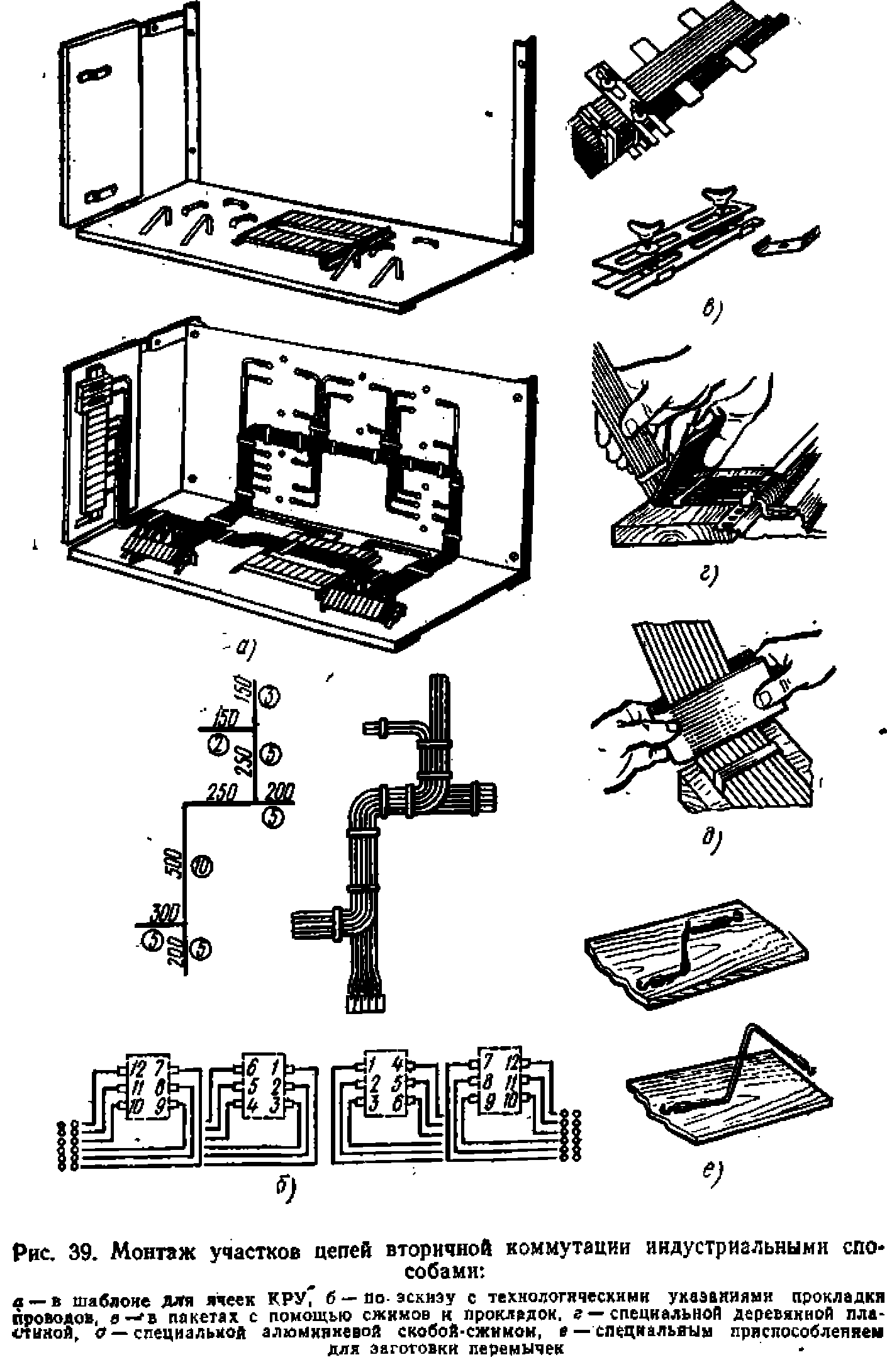

Поставить перед учащимися цель и с помощью рис. 39, а—е обсудить, например, следующие вопросы:- Что понимается под первичными и вторичными устройствами?

- В чем заключается работа по монтажу вторичных устройств?

- Что такое внутренние и внешние вторичные цепи?

- Какие провода и контрольные кабели применяют для монтажа вторичных цепей, каково их минимальное сечение?

- Как формируют и бандажируют потоки проводов?

- Как прокладывают провода непосредственно по основанию?

- Каким образом крепят потоки проводов на «струне»?

- Как крепят потоки проводов натяжной «струной»?

- Как прокладывают провода по перфорированной дорожке?

- Как прокладывают провода в коробке?

- Как прокладывают провода свободным пучком?

- Как оконцовывают и маркируют провода?

- Как изготовляют индустриальные, потоки проводов?

- Для чего предназначена и как работает токовая защита фидера и линии?

- Как выполняют прозвонку и фазировку кабеля?

- Как оконцовывают провода в цепях вторичной коммутации?

- Какие меры безопасности труда надо соблюдать при монтаже цепей вторичной коммутации?

Упражнения учащихся и текущий инструктаж.

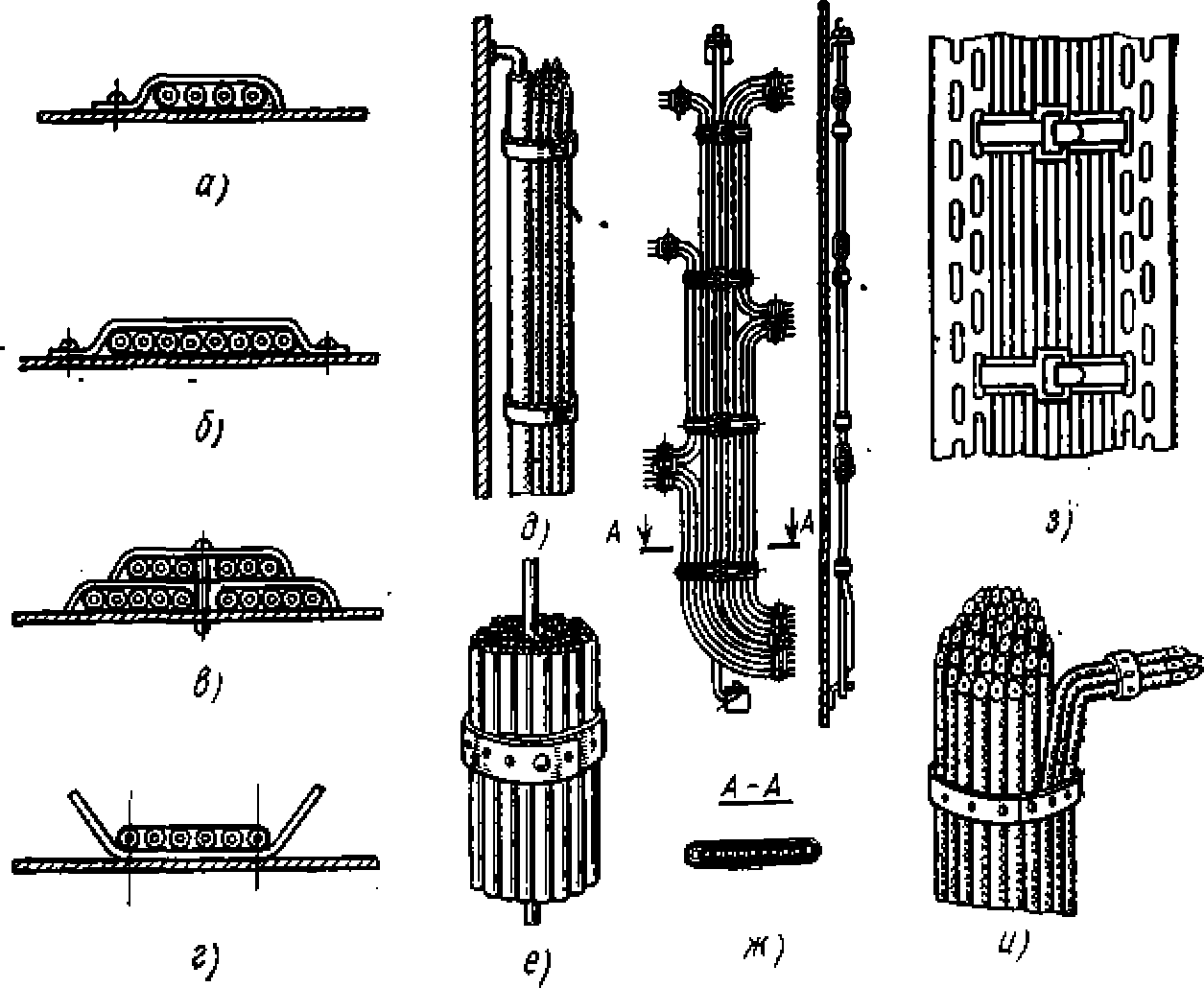

Упражнение 1. Смонтировать участки вторичных цепей проводами по панелям (рис. 40, а—и, 41, а—з):

непосредственно по основанию с креплением скобами (рис. 40, а—в);

с креплением проводов приваренными полосками с пряжками (рис. 40, а);

на «струне» с односторонним и центральным размещением проводов (рис. 40, д, е);

натяжной «струной» (рис. 40, ж);

к перфорированной дорожке (рис. 40, з);

свободным пучком (рис. 40, и).

Рис. 40. Монтаж участков цепей вторичной коммутации потоком проводов по панелям:

а — з— крепление проводов одно-, двух- и безлапчатыми скобами с центральным закреплением, приваренной полоской с пряжкой, на «струне» с односторонним и центральным размещением проводов, натяжной "струной", к перфорированной дорожке, и — прокладка проводов свободным пучком

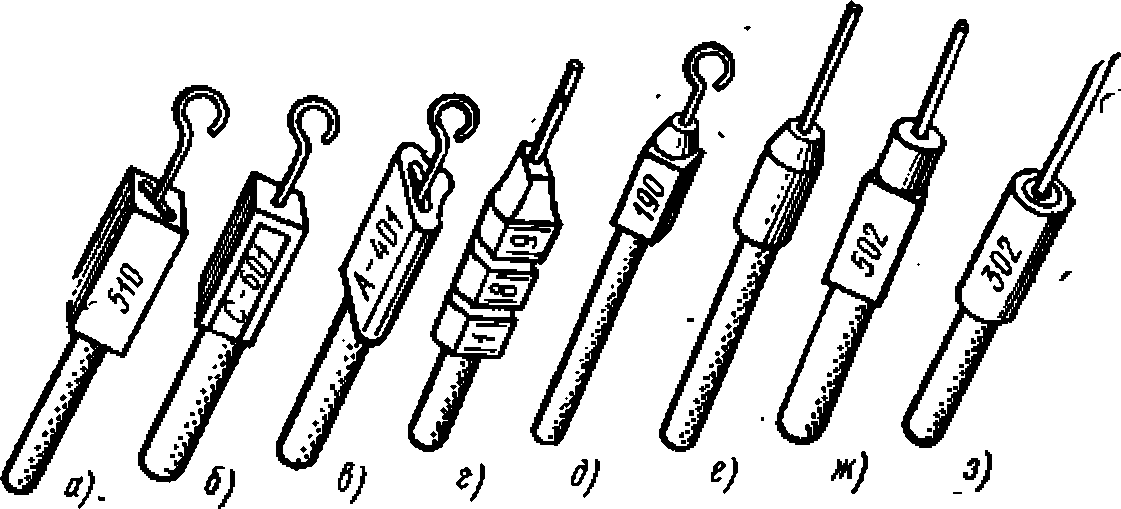

Рис. 41. Оконцевание проводов электропроводок вторичной коммутации оконцевателями (а — БМ, б—ОКМ, в — A67I, г — составным ОПС, д — ОМ, е — ОИ), маркировочными манжетками (ж) и муфточками из поливинилхлоридной трубки (з)

Упражнение 2. Ознакомиться с индустриальными способами монтажа проводов вторичной коммутации:

с помощью объемного шаблона для ячеек КРУ (см. рис. 39, а); методом составления эскизов (рис. 39, б);

пакетированием с помощью сжимов и прокладок (рис. 39; в) ; изгибанием на плоскость с помощью деревянной пластины (рис. 39, г);

изгибанием с помощью алюминиевой скобы-сжима (рис. 39, д); изгибанием перемычек с помощью шаблона (рис. 39, е).

Упражнение 3. Ознакомиться с монтажом максимальной токовой защиты фидера и линии.

Упражнение 4. Изучить способы прозвонки контрольных кабелей с помощью лампочки и телефонных трубок;

научиться определять место обрыва электрической цепи; ознакомиться со способами фазировки кабеля при наличии напряжения и при его отсутствии.

Текущий инструктаж.

Во время упражнений учащихся мастер должен следить за тем, чтобы:количество проводов в одном потоке не превышало 29—25; провода прокладывались к месту подсоединения кратчайшим путем;

было наименьшее количество перекрещиваний проводов; потоки проводов не закрывали доступ к наборным зажимам, к контактам приборов и аппаратов и не мешали их замене;

провода, относящиеся к одному аппарату или группе однородных аппаратов, преимущественно прокладывались вместе; в один ряд укладывалось не более 10—12 проводов; при многослойных потоках в нижний слой укладывались провода наиболее удаленных аппаратов и приборов;

в одном ряду собирались провода, наиболее близкие друг к другу по местам подсоединения к аппаратам;

провода перед прокладкой выпрямлялись и протирались ветошью;

потоки проводов после каждого крепления выравнивались с помощью доски и молотка.

Особое место при изучении подтемы надо уделять вопросам безопасности труда.

Подтема 6. Монтаж сетей заземления и заземляющих устройств

Остановимся только на некоторых вопросах изучения этой темы. Можно рекомендовать следующие контрольные вопросы.

- Что такое рабочее и защитное заземления?

- Как устроена сеть с изолированной нейтралью?

- Каково устройство сети с заземленной нейтралью?

- Каким образом идет ток при замыкании на землю?

- Какое значение имеет изоляция в сети с изолированной нейтралью для безопасности человека?

- Как влияет заземление нейтрали на обеспечение безопасности?

- Каковы нормы сопротивления изоляции?

Рис. 42. Устройство сети заземления с изолированной (а) и заземленной (б) нейтралью, способы заземления электродвигателей (в), электросверлилки (г), трансформатора в сети с заземленной (д) и изолированной (е) сталью и способы зануления однофазного понижающего (ж), трехфазного (з) и сварочного (и) трансформаторов.

11. В чем заключается принцип действия защитного заземления?

12. Когда применяют искусственные заземлители?

13. Каково устройство углубленных вертикальных стальных заземлителей?

14. Как соединяют заземлители один с другим?

15. Каким образом соединяют заземляющие проводники друг с другом внутри зданий в осветительных и силовых электроустановках?

16 Как устроено и монтируется заземление в кабельных сетях?

17. Как устроено и монтируется заземление опор, воздушных линий напряжением до 1000 В?

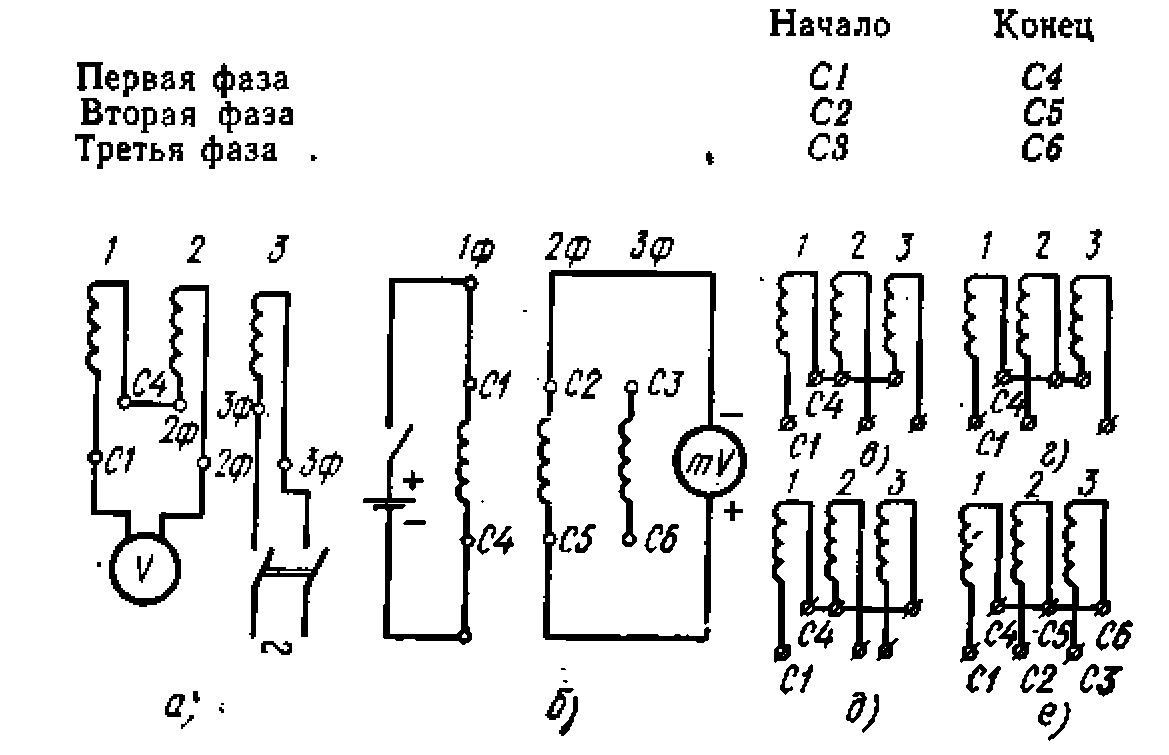

Рис. 43. Варианты соединения обмоток при фазных исполнениях выводов:

а, б, в — при наличии у двигателя щитка с зажимами, двух вывод и их отверстий. выводов, расположенных в один ряд

- Каким образом выполняется сеть заземления во взрывоопасных установках?

- В каком объеме проводятся проверка и испытание заземляющих устройств перед сдачей в эксплуатацию?

- Каков порядок сдачи в эксплуатацию работ по устройству заземлений?

Упражнения учащихся можно организовать с использованием эскизов, показанных на рис. 42, а—и. - Лабораторно-практические работы

1. Нахождение фаз обмоток электродвигателей. Эта работа не сложная и сводится к прозвонке обметок фаз.

2. Нахождение начала и конца обмоток электродвигателей.

В начале работы учащимся нужно напомнить, что при наличии у обмоток машины трехфазного переменного тока шести выводов они должны иметь следующую маркировку:

Рис. 44. Схемы определения начала и концов обмоток фаз асинхронных трехфазных электродвигателей: а — вольтметром или контрольной лампой, б — милливольтметром или гальванометром, в — г — последовательным выполнением пробных пусков электродвигателя

Затем, используя рис. 43, а—в, следует рассмотреть возможные варианты соединения обмоток статора в звезду и треугольник. После этого нужно показать способы определения начала и концов обмоток фаз вольтметром или контрольной лампой, милливольтметром или гальванометром и пробным пуском электродвигателя, используя схемы, показанные на рис. 44, а—е. Перед началом работы можно предложить учащимся ответить на вопросы, объясняющие принцип отыскания начала и концов обмоток.