Среди работ, посвященных разработке методики установления обеспеченности работы гидроэлектростанций, известный интерес представляет исследование доктора технических наук Д. С. Щавелева «Основы выбора установленной мощности гидроэлектрических станций в сложных энергетических системах» [137].

Работа посвящена, как это следует из ее названия, определению оптимальной величины установленной мощности ГЭС. Подводя итоги исследованиям других авторов по данному вопросу, Д. С. Щавелев пишет: «Однако большинство ученых и практических деятелей в своих теоретических исследованиях не учитывало взаимосвязи между установленной мощностью гидростанции и гарантиями нормального электроснабжения, т. е. гарантиями полного удовлетворения потребителей по мощности и энергии при нормальной величине резерва мощности в системе» [137, стр. 4]. И далее: «Анализ показывает, что установленную мощность ГЭС надо рассматривать по взаимосвязи с обеспеченностью участия ГЭС в максимуме нагрузки системы» (там же, стр. 7). Таким образом, автор ставит перед собой задачу разработать методику определения установленной мощности ГЭС в связи с ее обеспеченной мощностью.

В основу своего исследования Д. С. Щавелев кладет следующие исходные положения.

- Энергетическая система состоит из трех неотъемлемых частей — генерирующей, распределяющей и потребляющей, как отдельных звеньев единого хозяйственного организма.

- Проектирование электрических станций должно основываться на нахождении наилучших решений для всего народного хозяйства, включая потребителей энергии.

- Энергосистема состоит из тепловых и гидроэлектрических станций, причем взаимозаменяемыми считаются мощность проектируемой ГЭС и мощность новой, еще не построенной конденсационной тепловой электростанции.

- Гидростанция рассматривается как имеющая суточное, недельное, месячное и годичное регулирование, а также и как работающая на бытовом расходе (работа ГЭС при многолетнем регулировании стока не рассматривается).

- Считаются заданными: подпорная отметка, полезный объем, водохранилища и режим работы гидростанции, а также и величина аварийного и нагрузочного резерва мощности на проектируемой гидростанции в размере, необходимом и целесообразном для энергетической системы.

- В период дефицита энергии за пределами расчетной обеспеченности используется аварийный резерв тепловых станций и производится. плановое ограничение потребления энергии.

Величина дополнительных издержек по потребителям энергии, вызываемых нарушением нормального энергоснабжения, определяется суммой общественных затрат, связанных с увеличением установленной мощности ГЭС на Δ ΝΓ кВт и уменьшением установленной мощности конденсационной тепловой электростанции (КЭС) на Δ NB кВт.

По мнению автора, рост установленной мощности ГЭС на Δ ΝΓ кВт увеличивает в период τ аварийный резерв системы на ∆Νн кВт, что в свою очередь сокращает аварийные недодачи электроэнергии, а уменьшение мощности КЭС на Δ N кВт дает не только увеличение издержек по потребителям энергии, но приводит также к уменьшению аварийного резерва системы в период τр на величину ∆Nв кВт, т. е. дает дополнительное увеличение аварийной недодачи электроэнергии.

В работе автор дает расчетное соотношение для определения величины этих дополнительных издержек как каждого указанного вида в отдельности, так и вместе взятых, т. е. их результирующее значение.

Величина Хс зависит от характера мероприятий по ликвидации дефицита мощности (или энергии), к которым по мнению автора могут быть отнесены:

а) использование аварийного резерва тепловых станций для длительной плановой работы,

б) принудительное регулирование режима работы потребителей энергии,

в) плановое ограничение потребления энергии.

В приведенных выражениях обозначены через:

и— удельные расчетные годовые издержки на 1 кВт дополнительной установленной мощности ГЭС в руб/кВт год;

ит — то же, на 1 кВт дополнительной установленной мощности КЭС (независящие от выработки электроэнергии);

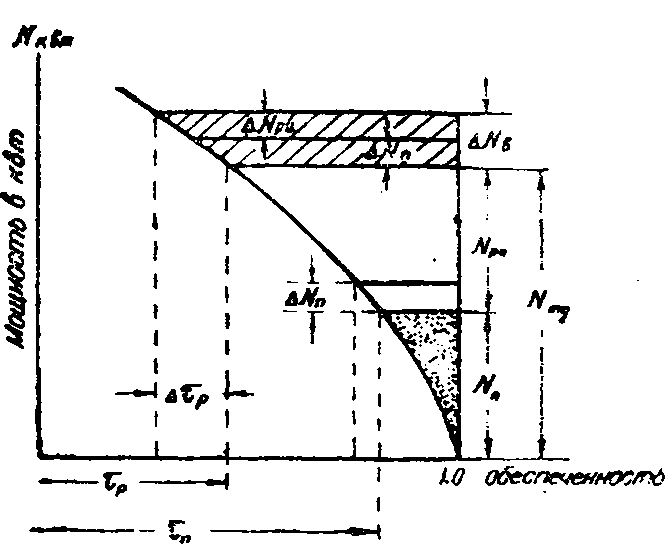

Общая схема мероприятий по ликвидации дефицита энергии и мощности в системе Д. С. Щавелевым представляется в следующем виде (рис. 27):

Nри — используемая для плановой работы величина аварийного резерва мощности тепловых станций системы (в кВт);

Νтд — дефицит мощности тепловых станций (в кВт);

Νп — величина вынужденных плановых ограничений потребителей энергии по мощности (в кВт), отнесенной к зажимам генераторов заменяемой КЭС;

∆Nри—приращение используемого для плановой работы аварийного резерва мощности тепловых станций (в кВт);

приращение мощности при вынужденных, плановых ограничениях потребителей энергии.

![]()

Рис. 27. Схема мероприятий по ликвидации дефицита энергии и мощности в системе (по Д. С. Щавелеву).

Приведенное выше равенство (122) для определения Хс является общим, оно имеет свои разновидности в зависимости от характера и вида мероприятий по ликвидации дефицита за период (1 — τρ) и соотношения S. Автором рассматриваются следующие пять случаев покрытия дефицита:

- используется только аварийный резерв:

- используется аварийный резерв и производится вынужденное плановое ограничение потребления энергии потребителями;

- производится только вынужденное плановое ограничение потребителей;

- производится плановое ограничение энергопотребления, а в самый неблагоприятный по водности период используется аварийный резерв;

- используется полностью аварийный резерв заданной величины и только после этого производится плановое ограничение потребителей.

Обеспеченность τх для всех четырех случаев ликвидации дефицита энергии и мощности в системе равна обеспеченности нормального электроснабжения, т. е. τх = τρ. Для пятого случая — τх =

![]()

Для определения экономически наивыгоднейшего значения обобщенной величины обеспеченности τχ автор дает равенство в следующем виде:

![]() (123)

(123)

где![]() — коэффициент, учитывающий снижение

— коэффициент, учитывающий снижение

располагаемой мощности турбин ГЭС при уменьшении напора.

Это уравнение, по заключению Д. С. Щавелева, дает возможность «определить величину τх для общего расчетного случая, когда увеличение установленной мощности гидростанции позволяет уменьшить установленную мощность и выработку электроэнергии тепловых станций системы».

Данное равенство, по мнению автора, является общим и пригодным для определения обеспеченности при всех указанных выше вариантах покрытия дефицита, только для каждого из них величина S будет иметь свое значение.

Таково вкратце содержание работы Д. С. Щавелева, посвящённой разработке методики определения установленной мощности ГЭС посредством обеспеченности ее работы.

Установленная мощность гидроэлектростанции, как указано нами в главе VI, обычно состоит из трех составных элементов, а именно: обеспеченной, дублированной и резервной мощности. Проектное значение каждой из этих составных частей, т. е. соотношение их, зависит от многих факторов, главными из которых являются: характер изменения гидрологического режима и степень его зарегулированности, структура энергосистемы и характер графика ее нагрузки, экономика производства электроэнергии и состав потребителей, обслуживаемых данной энергосистемой.

Каждая из указанных составных частей установленной мощности ГЭС имеет в работе энергосистемы строго определенное назначение, и величина их устанавливается исходя из различных отправных положений. Обеспеченная мощность ГЭС может приближаться к установленной при многолетнем регулировании стока и, кроме того, при условии, если на гидростанции не будет резервной мощности. Этот случай является исключением и встречается очень редко, поэтому он не может рассматриваться как основной, следовательно, исходя из него нельзя сделать методического обобщения.

Предлагаемая автором методика представляет известный интерес для определения только обеспеченной мощности гидроэлектростанции, в основу которой положен в конечном счете тот же принцип, что и у других авторов — принцип достижения минимума народнохозяйственной издержки. Однако выведенное и рекомендуемое автором расчетное соотношение для определения величины обеспеченности работы ГЭС не отражает всех факторов, от которых она зависит, в частности таких, как структура энергосистемы и степень зарегулированности работы ГЭС. Таким образом уравнение автора не может претендовать на общность выводов и широкое применение на практике.