Решение задачи наибольшего удовлетворения потребностей народного хозяйства в электроэнергии при минимуме суммарных трудовых затрат общества требует взаимной согласованности режима производства и потребления электроэнергии. В этой связи изучение режима энергопотребления и производственно-энергетических и энергоэкономических показателей потребителей, а также выяснение возможности перевода тех или иных производственных предприятий на принудительный график энергоснабжения имеют большой научный и практический интерес.

Под режимом энергопотребления понимается изменение количества расходуемой производством электроэнергии (в требуемых параметрах) и потребной мощности во времени — в течение дня, недели, месяца и года.

График нагрузки энергосистемы, которым в конечном счете определяется режим работы ее электростанций, разумеется, зависит от режима энергопотребления. Характер графика энергопотребления предприятий в значительной мере определяет и их энергоэкономику, особенно в период дефицита электроэнергии в системе. Поэтому рассмотрение энергетики отдельных потребителей, главным образом в отношении их режима, имеет большое значение в вопросе установления энергетических и энергоэкономических параметров и показателей электростанций.

Характер графика энергопотребления энергосистемы зависит от ряда факторов, главными из которых являются:

- изменение состава потребителей;

- технологический режим производства потребителей;

- бытовые и трудовые режимы населения;

- смены времени года;

- естественная освещенность.

Характер влияния каждого из этих факторов на графики энергосистемы в целом общеизвестен. На режим энергопотребления отдельных производственных потребителей эти факторы, разумеется, также оказывают влияние, но решающими являются 1, 2 и 5, т. е. такие, которые определяют режим электроэнергопотребления технологических процессов и производственного освещения.

Плотность графика энергопотребления отдельных предприятий зависит в делом от удельного веса осветительной нагрузки, характера технологического режима производства и коэффициента сменности, под которым обычно понимается отношение суммарной нагрузки к нагрузке первой смены. Большой удельный вес электро- нагрузки для технологических целей и высокий коэффициент сменности обусловливает относительно плотный график нагрузки, а осветительная нагрузка, наоборот, уменьшает его плотность.

Выравненность суточного графика нагрузки может быть характеризована отношением средней его ординаты к его максимальной т. е.

![]() а в разрезе года — отношением среднегодовой ординаты к максимуму ее за год, т. е. отношением

а в разрезе года — отношением среднегодовой ординаты к максимуму ее за год, т. е. отношением![]()

Из указанных двух коэффициентов, характеризующих режим энергопотребления, для перспективных проектных расчетов по установлению энергетических параметров и показателей электростанции представляет наибольший интерес коэффициент плотности годового графика энергопотребления τΗΓ. Этот коэффициент особенно важен для оценки энергоэкономики потребителей, поскольку величина его, с одной стороны, характеризует степень колебания уровня энергопотребления внутри года и требования, предъявляемые к режиму работы электростанции, а с другой —степень полноты использования производственного оборудования.

Степень неравномерности годового режима энергопотребления τнг, выражаемая обычно также и в виде условного числа часов использования максимума нагрузки hpo, представляет собой характеристику колебаний режима энергопотребления в течение суток, недели, месяца и года.

Следовательно, эти показатели являются очень важной обобщенной характеристикой режима энергопотребления промышленных потребителей.

Значение показателя hp0 для данного производства, строго говоря, является величиной переменной, но при данном уровне загрузки производственного оборудования, коэффициента сменности и совершенства технологического режима его можно считать в течение определенного периода времени достаточно стабильным.

Нормальное энергоснабжение, являющееся обязательным условием для выполнения данным предприятием установленного государством производственного плана, со стороны энергоснабжающих организаций не всегда может быть обеспечено. Иногда это может не отвечать условиям производства наибольшего количества электроэнергии и улучшения экономических показателей энергосистемы, а также нормальному обеспечению других потребителей энергосистемы. Это обстоятельство может иметь место вследствие того, что период максимального энергопотребления рассматриваемого предприятия может совпадать со временем напряженного энергобаланса энергосистемы, т. е. период максимального энергопотребления данного предприятия совпадает с периодом наибольшей ординаты графика нагрузки системы. Такое совпадение при прочих равных условиях в целом приводит к увеличению регулирующей емкости водохранилища, росту дублирующей мощности тепловой конденсационной электростанции или к ограничению энергопотребления других потребителей системы.

Таким образом, нормальное энергоснабжение отдельных предприятий иногда может привести к ухудшению графика нагрузки всей системы и, следовательно, к дополнительным производственным издержкам. В связи с этим уплотнение графика нагрузки энергосистемы, или приспособление его к реальным возможностям энергоснабжения, представляет задачу большой народнохозяйственной важности. Поэтому рассмотрение режима энергопотребления отдельных потребителей с точки зрения возможности его регулирования соответственно реальным условиям энергоснабжения является совершенно необходимым.

Прежде всего следует иметь в виду, что всякое отступление от нормального режима энергоснабжения любого потребителя приводит к тем или иным нежелательным последствиям, т. е. в конечном счете — к дополнительным непроизводительным издержкам. Следовательно, первоочередному приспособлению должен подвергаться режим энергопотребления таких потребителей, у которых дополнительные издержки при этом будут относительно меньшие. С этой точки зрения наибольший интерес представляют энергоемкие потребители, так как ограничение их уровня энергопотребления или изменение его режима дает ощутимый результат в смысле перестройки графика нагрузки энергосистемы, с одной стороны, а с другой — удельные дополнительные издержки таких потребителей будут относительно меньшими.

Как показывает соответствующий анализ, наиболее общим и объективным показателем энергоемкости предприятия является энерговооруженность труда рабочих, непосредственно занятых на производстве, т. е. количество электроэнергии, приходящееся на единицу времени, затраченного производственным рабочим на выпуск данной продукции.

Этот показатель математически может быть представлен равенством ![]() где ηэв — показатель энерговооруженности труда,

где ηэв — показатель энерговооруженности труда,

Э0 — потребное количество электроэнергии на производство определенного объема продукции, а М — количество потребной для этой цели рабочей силы в человеко-часах.

Нетрудно убедиться в том, что при уменьшении уровня энергоснабжения дополнительные издержки будут относительно меньше у тех предприятий, у которых больше энерговооруженность. Следовательно, в период наступления дефицита в энергобалансе системы с экономической точки зрения целесообразнее в первую очередь отключать тех энергопотребителей, у которых больше ηэв.

Говоря о приспосабливаемости регулируемых потребителей к переменности режима энергоснабжения, следует различать два ее вида: первый — приспосабливаемости к сезонным и второй — к кратковременным (в течение суток, недели) колебаниям режима энергоснабжения.

В первом случае потребители могут быть названы потребителями-регуляторами сезонной энергии, во втором — потребителями-регуляторами суточной нагрузки.

Разумеется, однако, что потребители, могущие по характеру технологического процесса приспосабливаться к краткосрочным колебаниям режима электроэнергоснабжения, во многих случаях могут также быть и регуляторами сезонной нагрузки. К таким потребителям, способным быть регуляторами суточной и сезонной нагрузки, относятся многие электрохимические и некоторые электротермические производства (ферросплавов, карбида кальция, хлора, а также электролиз воды и др.), аккумуляторные батареи, насосные установки и др.

Потребители этой группы могут быть разбиты на ряд категорий, а именно:

- потребители, могущие работать на избыточной энергии. К этой группе, например, относятся: электролизные производства, аккумуляторные батареи, моторные установки, работающие на откачке воды для сельскохозяйственного водоснабжения или перекачке воды для наполнения резервуаров, и др.;

- потребители, допускающие колебания подачи электроэнергии независимо от времени года (производство карбида кальция, хлора и др.);

- потребители сезонные, производственные процессы которых связаны с определенным периодом года (орошение, обводнение, холодильные установки и т. п.);

- потребители-регуляторы с комбинированным технологическим процессом, допускающие свободное регулирование потребления электроэнергии без снижения объема производства (электрокотлы с комбинированной топкой, электролиз воды, комбинированный с конверсией каменного угля и т. п.);

- потребители, допускающие регулирование нагрузки во времени для уплотнения графика;

- потребители, допускающие регулирование режима и объема потребления электроэнергии в плановом порядке.

Все эти потребители для нормальной работы также, безусловно, требуют свободного графика энергоснабжения, однако технико-экономический расчет, исходящий из условий достижения экономически наивыгоднейшей работы всех электростанций энергосистемы, может привести к целесообразности перевода их на принудительный график энергоснабжения.

Регулирование режима энергопотребления отдельных производственных потребителей приводит к двум противоположным видам издержек, а именно: с одной стороны, оно позволяет сократить издержки по энергосистеме, а с другой — увеличивает таковые по производственным предприятиям. Сущность вопроса заключается в следующем.

Приспособление режима энергопотребления к целесообразным условиям производства электроэнергии, при прочих равных условиях, уменьшает установленную мощность энергетических установок и улучшает показатель ее использования, увеличивает выработку ГЭС при незарегулированном режиме стока и, следовательно, сокращает удельные издержки производства энергосистемы. Наряду с этим нарушение нормального режима энергопотребления вызовет у любого потребителя дополнительные издержки, они главным образом обусловливаются ростом мощности оборудования предприятий, увеличением размеров производственных и складских помещений, перерасходом электроэнергии на единицу продукции и неполным использованием производственных рабочих и персонала управленческого аппарата предприятий в периоды работы при заниженной мощности или простоя по условиям энергоснабжения. Все эти моменты, безусловно, приводят к удорожанию себестоимости продукции и, следовательно, они должны быть учтены при рассмотрении вопроса целесообразности перевода тех или иных промышленных потребителей на принудительный график энергоснабжения.

Таким образом, регулирование режима энергопотребления отдельных потребителей требует совместного рассмотрения экономики производственного и энергетического комплекса как единого целого. При этом следует анализировать отдельно в разрезе всего хозяйственного комплекса: 1) капиталовложения, 2) годовые эксплуатационные издержки и 3) суммарные народнохозяйственные издержки при двух вариантах режима энергоснабжения — по свободному и принудительному графикам.

В результате такого рассмотрения представится возможным определить оптимальный вариант режима энергоснабжения тех или иных потребителей, причем окажется целесообразным, разумеется, тот вариант, который дает относительно меньший размер капиталовложений и годовых эксплуатационных издержек по хозяйственному комплексу в целом.

Если один из вариантов дает относительно меньшие капиталовложения, но большие эксплуатационные издержки, чем другой, то целесообразным окажется тот вариант энергоснабжения, который дает минимум суммарных народнохозяйственных издержек. Для последнего критерия должно быть сохранено условие:

![]()

Рассмотрим отдельно взятые потребители в отношении целесообразности перевода их на принудительный график энергоснабжения в разрезе каждого из указанных критериев.

Для дальнейших рассуждений о возможности и целесообразности регулирования режима энергопотребления отдельных промышленных предприятий примем следующие условные обозначения: П0 — годовая производительность данного предприятия, которая должна быть обеспечена при любом режиме энергоснабжения;

P0 — установленная мощность производственного оборудования, необходимая для обеспечения заданной производительности предприятия П0 при свободном режиме энергоснабжения;

Р — то же, при принудительном графике энергоснабжения, причем Р > Р0;

hро — число часов использования мощности энергетического оборудования предприятия при нормальном режиме энергоснабжения;

h — то же, при принудительном графике энергоснабжения, причем hР < hрo;

kpo — удельные капитальные затраты на постройку предприятия (отнесенные на единицу потребной для производства электрической мощности) при свободном режиме энергоснабжения;

kp — то же, при принудительном режиме энергоснабжения, причем kp < kpo,

kN— капиталовложение на 1 кВт установленной мощности энергосистемы;

Э0 — удельная норма энергопотребления при свободном графике энергоснабжения;

Э — то же, при принудительном графике энергоснабжения, причем Э ,

αп — норма амортизации производственных фондов потребителей, которая может быть принята одинаковой для обоих крайних вариантов режима энергоснабжения;

αэ — то же, для энергетической базы;

Ипо— годовые производственные издержки (включая амортизационные отчисления) при свободном графике энергоснабжения;

М — то же, при принудительном графике энергоснабжения;

η-кп — единовременные капиталовложения в промышленное предприятие, приходящиеся на 1 человеко-час производственных рабочих, необходимые на выпуск единицы продукции. Этот показатель нами назван капиталоемкостью единицы труда рабочих по производственной базе;

η-кэ— то же, по энергетической базе;

М — количество человеко-часов рабочих, необходимых на выпуск единицы продукции;

bм — зарплата (в руб.) одного человеко-часа;

bт — топливная составляющая стоимости одного кВтч электроэнергии конденсационной ТЭС (в руб.);

εn — норма отчисления на расширенное воспроизводство и развитие всего социалистического общества в долях капитальных затрат на промышленное предприятие;

εэ — тоже, в долях капитальных затрат на энергетическую базу;

δз — доля участия заработной платы рабочих в образовании ущерба при простое предприятий;

γрк— показатель степени регулируемости режима энергопотребления предприятий по условиям получения минимума капитальных затрат, т. е.![]() , по хозяйственному комплексу в целом (предприятие + энергосистема);

, по хозяйственному комплексу в целом (предприятие + энергосистема);

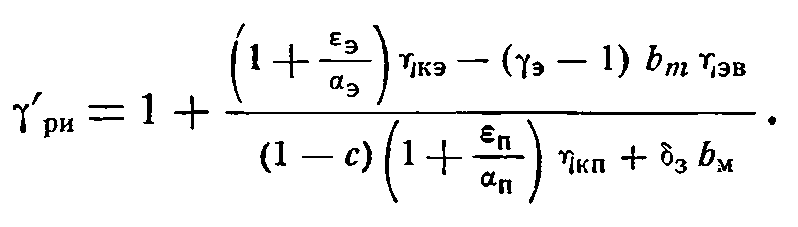

γри — то же по условиям![]()

γ-рки — то же по условиям![]() = мин.

= мин.

1. Определение степени регулируемости режима энергопотребления по условиям получения минимума единовременных капитальных затрат

Как указано выше, регулирование режима энергопотребления сообразно оптимальным условиям производства электроэнергии приводит, с одной стороны, к уменьшению капиталовложений в энергетическую базу, а с другой — к увеличению таковых по производственной базе. Обозначим первое через Кэ, а второе — Кп, тогда исходное условие выразится равенством: /СКом=Кэ+Кп=мин. Этому должно отвечать соотношение dКп = — dКэ, выражающее условие, при котором дополнительные капиталовложения в производственную базу при переходе на принудительный график энергоснабжения были не больше сокращения таковых по энергетической базе.

На практике обычно приходится прибегать к регулированию режима энергопотребления в двух случаях: во-первых, когда в .системе имеется свободная сезонная энергия, на базе которой представляется возможным увеличить производительность данного· предприятия, и, во-вторых, когда появляется необходимость сокращения потребной электрической мощности данного предприятия в период максимума энергопотребления по системе с тем, чтобы дать ему повышенную мощность в периоды провала нагрузки энергосистемы для обеспечения планового уровня выпуска продукции.

В том или другом случае рассматриваемое предприятие может использовать только свободную в энергосистеме мощность и, следовательно, не требует дополнительных капитальных затрат для создания энергетической базы. Вместе с тем, для получения заданного дополнительного сверх определенного минимума объема продукции предприятие должно иметь производственную мощность, значительно большую, чем та, которая потребовалась бы при наличии свободного режима энергоснабжения.

Капиталовложения, связанные с производством заданного дополнительного объема продукции при нормальном графике энергоснабжения, будут складываться из капитальных затрат на сооружение предприятия и электростанции соответствующей мощности, т. е.

![]() (15)

(15)

В этой и других приведенных ниже формулах знак Δ показывает, что kро, kp и kN относятся к дополнительной мощности предприятия и электростанции.

электроэнергии, необходимого для покрытия перерасхода таковой предприятием при переводе его на принудительный режим энергопотребления.

Общее количество перерасходуемой при этом электроэнергии составит ПоЭо (γэ — 1), где γ > 1 — коэффициент увеличения удельного расхода электроэнергии. Это количество электроэнергии может быть получено без дополнительной мощности и капитальных затрат и требует только непосредственных издержек на ее выработку. Данный вид издержек энергосистемы возможно. оценить по топливной составляющей себестоимости электроэнергии конденсационной тепловой электростанции, т. е. определить по выражению![]()

При уплотнении графика нагрузки и наиболее полном использовании сезонной энергии можно ожидать значительного повышения КПД тепловой электростанции и некоторого увеличения выработки ГЭС. Оба эти фактора в значительной мере могут компенсировать указанный перерасход электроэнергии. Однако учесть это количественно при перспективных расчетах не представляется возможным, поэтому размер рассматриваемой дополнительной издержки энергосистемы приходится оставлять без корректировки на такую компенсацию, что, разумеется, гарантирует некоторый запас в результатах расчета.

Таким образом, общая экономия за счет производственных издержек энергосистемы при переводе данного промышленного потребителя на принудительный график энергоснабжения определится равенством

![]() (26)

(26)

Дополнительные годовые издержки предприятия, которое переводится на принудительный график энергоснабжения, складываются, главным образом из следующих расходов:

- суммы отчислений на амортизацию от той части первоначальных капитальных затрат, которая была вызвана дополнительным увеличением производственной мощности предприятия вследствие перевода его на принудительный график энергоснабжения;

- перерасхода фонда заработной платы производственным рабочим, который может иметь место в результате недозагрузки или полной остановки предприятия в период дефицита электроэнергии в системе, и

- дополнительных издержек, связанных с перерасходом электроэнергии, который будет иметь место при переводе предприятия на принудительный график энергопотребления.

Наряду с этим предприятие будет иметь некоторую экономию в издержках за счет того, что оно может получить сезонную электроэнергию в этом случае по стоимости топливной составляющей

(41).

(41).

Нами выше приведены критериальные соотношения для определения степени регулируемости и возможности перевода данного предприятия на принудительный график энергоснабжения по условиям относительно допустимых первоначальных капиталовложений, дополнительных ежегодных эксплуатационных издержек и суммарных народнохозяйственных издержек.

Причем нетрудно убедиться, что первые два рассмотренные условия дают крайние значения степени регулируемости режима энергопотребления данного предприятия γρ, а именно: условие ![]() мин — максимальное,

мин — максимальное, ![]() — минимальное значение.

— минимальное значение.

Последнее условие, т. е.![]() мин, является критерием оптимального решения, т. е. дает наиболее целесообразное значение величин γР.

мин, является критерием оптимального решения, т. е. дает наиболее целесообразное значение величин γР.

Следует лишний раз оговориться, что приведенные рассуждения и рекомендуемые соответствующие расчетные соотношения строго справедливы только в том случае, если производственно-экономические показатели получения данного вида продукции определяются лишь экономическими критериями. В противном случае, разумеется, они неприменимы, и вопрос необходимости перевода того или другого потребителя на принудительный график энергоснабжения должен решаться соображениями особо хозяйственно-политического и оборонного характера.

На основании приведенных выше расчетных соотношений нами были произведены соответствующие расчеты по определению коэффициентов регулируемости режима энергопотребления довольно большого количества промышленных предприятий, результаты которых даны в вышеприведенной таблице 3.

Поскольку установление расчетной обеспеченности ГЭС имеет практическое значение главным образом для энергосистемы, потребители которой могут допускать колебания производительности во времени, то полученные нами показатели регулируемости режима энергопотребления сохраняют свои особые значения для определения оптимального параметра гидроэлектростанций.

Приведенные выше расчетные соотношения, как видно, зависят главным образом от ηκп, ηкэ, ηэв, γρκи, fки, которые поэтому могут быть названы основными производственно-энергоэкономическими показателями промышленных потребителей энергосистемы.

Подытоживая все изложенное, следует отметить, что экономическая оценка регулируемости режима энергопотребления отдельных промышленных потребителей позволит правильно подойти к оценке экономики предприятий при снижении уровня их энергоснабжения. В связи с этим полученные расчетные соотношения имеют важное значение для установления оптимальных параметров гидроэлектростанции, в частности ее расчетной обеспеченности.