После остановки блока избыточное давление в трубной системе парогенератора до ВЗ сохраняется обычно на протяжении не более 14—15 часов. В течение этого времени температуры металла ЦВД и ЦСД близки между собой; не намного отличаются от них и температуры паропроводов высокого давления, «горячих» линий промперегрева, перепускных труб и клапанных корпусов. В этих условиях отпадает необходимость предварительного прогрева турбины и паропроводов. Не требуется использование байпаса промперегрева. Пар, выделяющийся в растопочном расширителе, должен направляться не в «холодные» нитки промперегрева, а непосредственно в конденсатор. В соответствии с этим должна быть собрана пусковая схема. Ее отличие от схемы пуска холодного блока заключается в следующем.

Остаются закрытыми задвижками РП-04 на байпасах промперегрева и СП-01 на линии сброса из паропровода вторичного пара перед ЦСД.

Нс следует заранее, при сборке схемы, подключать встроенные сепараторы и сбросы из них к полостям парогенератора, находящимся под давлением. В связи с этим дроссельные клапаны ОП-01 перед сепараторами, а также клапаны отводов из I и II ступеней СВ-01 и СВ-02 и задвижки СВ-03 должны быть закрыты. Остается закрытом и арматура воздушников и дренажей, включая дренажи линий отводов пара из сепараторов.

Во время сборки растопочный расширитель не соединяют со сбросными емкостями, поэтому клапан СВ-04 и задвижку СВ-06 на сливе из расширителя держат закрытыми.

Положение запорных и регулирующих органов остальной арматуры такое же, как и в пусковой схеме холодного блока.

Вслед за сборкой схемы, параллельно с подготовкой газовоздушного тракта и топливного фронта корпуса (см.гл. III), подготавливают к растопке и водопаровой тракт. При пуске в сепараторном режиме, очевидно, должны быть открыты пути отвода перед ВЗ воды, поступающей в парогенератор. Для этого открывают дроссельные клапаны ОП-01 перед сепараторами и СВ-02 на сбросе из них.

Ко времени открытия клапанов ОП-01 состояние, в которое приходит среда, заполняющая сепараторы, зависит от плотности арматуры, степени охлаждения, а также от давления и температуры среды в момент отключения сепараторов от трубной системы при остановке корпуса. Следовательно, в сепараторах может находиться как перегретый, так и влажный пар различной степени сухости.

Поскольку металл и содержимое поверхностей нагрева парогенератора остывает быстрее сепараторов, следует полагать, что при открытии клапанов ОП-01 и СВ-02 давление в сепараторах снизится; при этом произойдет и некоторое их расхолаживание.

Для прогрева сбросных трубопроводов от сеператоров к растопочному расширителю, а от него к конденсатору открывают первую (по ходу пара) задвижку РП-02, а также СВ-05 и вторую ио ходу среды задвижку СВ-03/1. При прогреве среду отводят из сепараторов через байпас первой из задвижек СВ-03/1 давление и уровень в растопочном расширителе регулируют клапанами РП-02 и СВ-04.

Сброс среды из сепараторов сопровождается дальнейшим снижением в них давления и температуры.

Прокачивание воды через трубную систему до ВЗ производят, во избежание глубокого расхолаживания, уменьшенным, по сравнению с холодным блоком, расходом. Регулирующим клапаном ВП-02/1 на байпасе питательного трубопровода и РПК, устанавливают расход воды на уровне ~20% номинальной паропроизводительности корпуса.

Так как прокачиваемая вода отводится через сепараторы, то давление в них начинает возрастать. С началом повышения давления открывают первую задвижку СВ-03/1 и дроссельными клапанами СВ-02 поддерживают стабильным давление в сеператорах. Затем устанавливают растопочный расход питательной воды; прикрытием клапанов ОП-01 подымают давление перед ВЗ до 250 кгс/см2 и включают регуляторы давления до ВЗ.

Сейчас же после установления растопочного расхода воды и подъема давления разжигают растопочные форсунки; расход топлива равен ~20% номинального. У рассматриваемого блока с парогенератором ТГМП-114 включают 4 угловые форсунки (см. рис. 16); расход мазута 7—7,5 т/ч.

Перед подачей пара в перегревательный тракт котла следует снизить давление во встроенных сепараторах. Для этого увеличивают открытие дроссельных клапанов СВ-02, поддерживая скорость снижения давления в пределах 10.— 15 кгс/см2-мин. После полного открытия дроссельных клапанов открывают задвижки СВ-01 и во избежание попадания влаги в разогретые перегревательные поверхности продувают через дренажи линии отводов пара из сепараторов.

При полностью открытых СВ-01, СВ-02 и температуре газов в поворотной камере ~500°С через 10—12 минут после розжига форсунок, постепенно, ступенями, открывают клапаны ОП-02, направляя пар в перегреватель, а затем отключают дренажи из отводов пара от сепараторов.

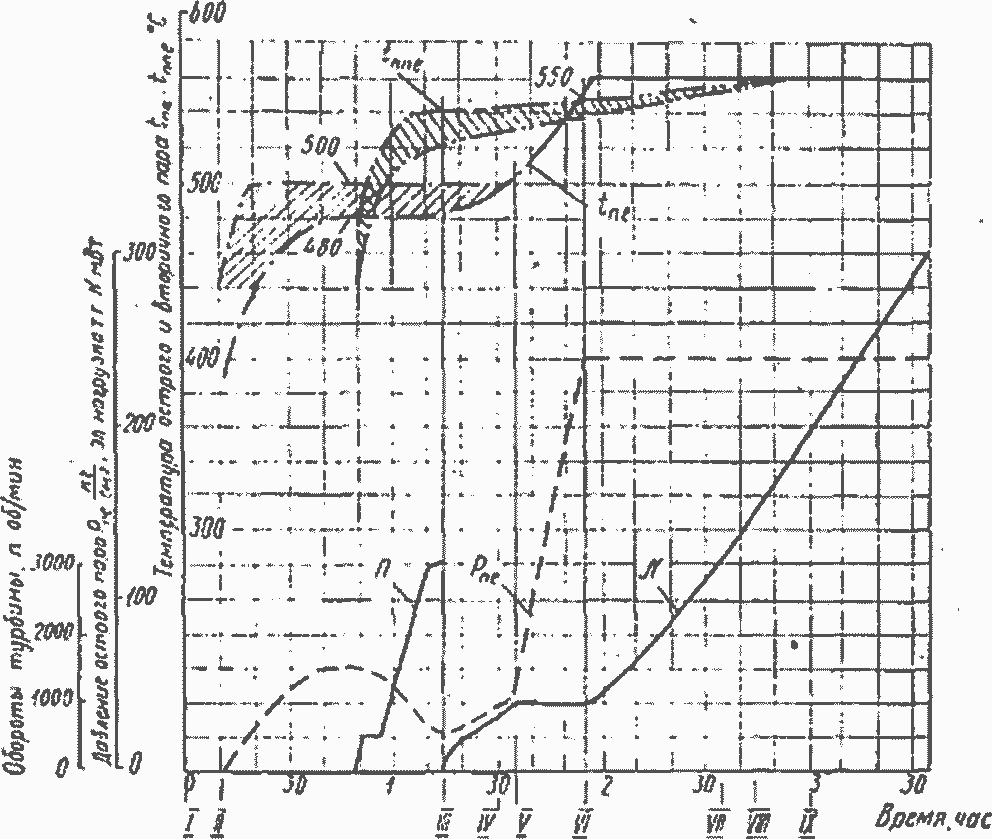

После полного открытия клапанов ОП-02 увеличивают расход топлива с тем, чтобы довести температуру и давление свежего пара до уровня, требуемого для разворота турбины. Температуру перегрева регулируют пусковым впрыском. При пусках из рассматриваемых в этом параграфе тепловых состояний толчок ротора производится паром давлением 60—65 кгс/см2 и температурой 480—500° С (см. табл. 4). В качестве примера на рис. 24 приведен график пуска блока после 2—8 часов простоя. Как видно из графика, «толчковые» параметры пара устанавливаются примерно через 40 минут после розжига пусковых горелок.

С повышением тепловой нагрузки корпуса для увеличения расхода пара, поступающего в перегревательный тракт, и подъема его давления последовательно прикрывают клапаны сброса из сепараторов СВ-02.

После установления «толчковых» параметров пара разворачивают, управляя регулирующими клапанами, ротор турбины и на протяжении ~25 минут доводят скорость вращения до номинальной, после чего производят синхронизацию, включают генератор в сеть и закрывают БРОУ. Вслед за этим, увеличивая расход топлива, нагружают турбину в соответствии с графиком пуска.

Рис. 24. График-задание пуска блока из неостывшего состояния. Температура металла ЦВД 420—460° С, температура металла ЦСД 450—510° С (после простоя от 2 до 8 часов):

Операции: I - розжиг горелок корпуса; II - начало открытия клапанов ОН-02; III — синхронизация и закрытие БРОУ-1, IV — начало прогрева сбросных трубопроводов встроенных сепараторов корпуса 2; V — отключение корпуса 1 от растопочного расширителя; VI — розжиг горелок корпуса 2; VII — подача пара в промперегреватель корпуса 2 от турбины, выход корпуса 2 на прямоточный режим; VII — VIII — перевод вторичного пара от корпуса 2 на турбину, подъем давления острого пара за корпусом 2; VIII — IX — перевод острого пара от корпуса 2 на турбину; IX — переход с ПЭН на ПТН

Ранее отмечалось, что при кратковременных простоях температура металла ЦСД выше, чем ЦВД. В связи с этим во избежание существенного расхолаживания ЦСД требуется сравнительно быстро, за 5—10 минут (см. рис. 24), поднять температуру вторичного пара, а затем поддерживать ее на уровне, превышающем температуру ЦСД. Для ускоренного повышения температуры за промперегревателем можно использовать рециркуляцию газов.

В процессе нагружения турбины, по мере нарастания температуры среды перед ВЗ продолжают прикрывать дроссельные клапаны СВ-02 и при температуре 395° С (через 10—15 мин после включения генератора в сеть) закрывают их полностью. Затем при температуре 410°С перед ВЗ отключают сепараторы от растопочного расширителя, закрывая задвижки СВ-01 и СВ-03/1. Воздействуя регулирующими клапанами турбины, подымают в течение ~20 минут (см. рис. 24) давление пара перед ЦВД до номинального и переводят корпус в прямоточный режим. По инструкции ОРГРЭС [2] свежий пар номинальных параметров может быть получен от первого включенного в работу корпуса, примерно через 2 часа с момента розжига горелок (см. рис. 24).

Повышение давления пара, переход от сепараторного к прямоточному режиму, увеличение тепловой нагрузки котла, замену растопочных форсунок основными, включение газового тракта воздухоподогревателей производят в том же порядке и теми же способами, что и при пуске холодного блока.

Второй корпус растапливают после отключения первого от растопочного расширителя и прогрева сбросных трубопроводов от сепараторов корпуса 2 к расширителю. Операции по подготовке корпуса, его подключению к расширителю, розжигу горелок, подаче пара из сепараторов в перегреватель те же, что и при пуске первого корпуса.

После полного открытия клапанов ОП-02 (в и г) повышают расход топлива и в течение ~15 минут, ступенями, прикрывают дроссельные клапаны СВ-02 (в и г), увеличивая расход пара через перегреватель. Полностью закрывают клапаны СВ-02, а также задвижки СВ-01 и СВ-0312 и отключают сепараторы от расширителя при тех же температурах перед ВЗ, при которых эти операции проводились на первом корпусе.

Примерно через 40 минут после розжига горелок открытием задвижки ХП-0Ц2 и регулирующего клапана ХП-02)2 направляют пар из ЦВД турбины в промперегреватель корпуса 2 и приступают к выравниванию температур вторичного пара от обоих корпусов. Подрегулировку температуры за промперегревателем второго корпуса ведут клапаном ХП-0212.

Открыв задвижки ГП-02 (в и г), переводят вторичный пар от корпуса 2 на турбину, а затем прикрывая БРОУ, подымают давление свежего пара до поминального, переводят корпус в прямоточный режим и после выравнивания температур направляют свежий пар второго корпуса в турбину. Интервал между началом поступления вторичного пара в турбину и подачей свежего составляет ~25 минут.

Скорость повышения мощности турбины от начальной нагрузки до номинальной усматривается из графика на рис. 24. Общее время пуска, с момента розжига горелок первого корпуса и до режима полной мощности турбогенератора, составляет ~3,5 часа.