Глава X

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА

Дифференцированное (раздельное) использование угодий в хозяйстве.

Обширное и интенсивное радиоактивное загрязнение сельскохозяйственной территории вызвало необходимость проведения защитных мер по отношению к местному населению и мер, обеспечивающих получение на загрязненных угодьях продовольствия и сырья для нужд государства.

Первые рекомендации по ведению сельского хозяйства на территории радиоактивного следа были составлены к первой посевной кампании после аварии. В них предлагалось в целях уменьшения удельной активности поверхностного слоя почвы проводить глубокую перепашку загрязненных угодий, ограничить использование навоза в качестве удобрения, заменяя его соответствующими минеральными и органическими удобрениями. Были высказаны соображения по поводу специализации сельского хозяйства и размещения сельскохозяйственных культур на загрязненных угольях, которые исходили из того, что при следовом загрязнении уголья данного-конкретного хозяйства могли иметь неравномерное загрязнение. В связи с этим на участках более интенсивного загрязнения рекомендовалось размещать посевы зерновых культур и сеяных трав, используемых преимущественно для целей семеноводства, т. е. получать продукцию, не идущую в пищу людям и на корм скота. Для получения таких продовольственных культур, как картофель и овощи, предлагалось использовать наиболее чистые угодья. В то же время на загрязненных угольях рекомендовалось форсировать развитие молочного животноводства, используя защитную роль организма животных.

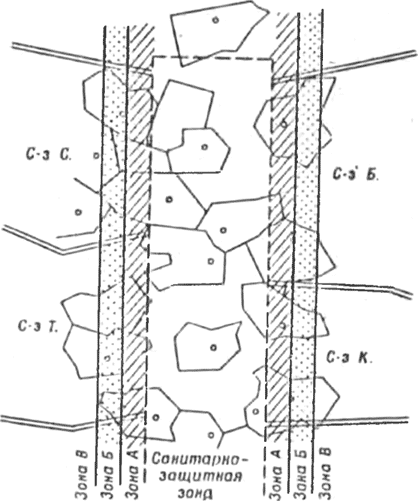

Большое практическое применение нашли рекомендации, предусматривающие раздельное использование территории радиоактивного следа под сельскохозяйственные культуры. Были разработаны конкретные рекомендации, учитывающие уровни радиоактивного загрязнения на следе. По уровням радиоактивного загрязнения все земли, прилегающие к санитарно-защитной зоне, были условно разбиты на три зоны: А, Б и В (рис. 28).

Зоны имели следующие уровни радиоактивного загрязнения: зона Л —4—2 кюри/км2, зона Б— 2—1 кюри/км2; зона В —ниже 1 кюри/км2 но 90Sr. Внешняя граница зоны А проходила параллельно границе санитарно-защитной зоны. В этих трех зонах рекомендовалось использовать сельскохозяйственные угодья следующим образом.

Растениеводство. В зоне А предлагалось возделывать зерновые культуры (семена и фуражное зерно), однолетние и многолетние травы на семена. В зоне Б, кроме того, рекомендовалось возделывать зерновые культуры общего назначения и кормовые культуры. В зоне В разрешалось ведение сельского хозяйства без ограничений.

Рис. 28. Схема расположения колхозов и совхозов относительно санитарно-защитной зоны: одинарная линия — границы колхозов; двойная линия — границы совхозов

Животноводство. Ведение животноводства, так же как и растениеводства, связывалось с условной разбивкой на три зоны. В зоне А допускалось ведение свиноводства и птицеводства (только куры). Молочное животноводство разрешалось при условии переработки полученного молока на масло. Для обеспечения молоком местного населения, проживающего в зоне А, рекомендовалось стойловое содержание животных с кормлением сеном, завезенным из зон Б и В или других заведомо чистых районов.

В зоне А допускались выпас и заготовка кормов для молодняка. В зоне Б разрешались выпас молочного скота и заготовка сена на открытых пастбищах и сенокосах. В зоне В рекомендовалось сосредоточить молочное стадо индивидуальных хозяйств и заготавливать грубые корма для коров.

Указанные рекомендации предназначались для всех видов хозяйств (совхозов, колхозов и индивидуальных хозяйств), угодья которых попадали в эти три зоны. Данные рекомендации были утверждены местными органами Советской власти, а границы зоны нанесены на карты землепользования. Предлагаемая в рекомендациях разбивка на зоны и характер их использования были основаны на имеющейся информации о поведении 90Sr во внешней среде. К этому времени были получены необходимые данные, характеризующие уровень 90Sr в сельскохозяйственной продукции в зависимости от содержания его в почве. Это позволяло с достаточной точностью прогнозировать загрязнение сельскохозяйственной продукции, зная уровень содержания 90Sr в почве.

Разработанные и утвержденные рекомендации были апробированы в хозяйствах, расположенных на территории радиоактивного следа. Однако двухлетний опыт внедрения этих рекомендаций показал, что, несмотря на их кажущуюся простоту и обоснованность с радиационной точки зрения, они оказались практически невыполнимыми.

Практическая неприемлемость рекомендаций заключалась не в самих требованиях к ограничению использования угодий, а в том, что в данных конкретных условиях эти требования могли осуществить лишь определенные по размерам и структуре хозяйства. При составлении этих рекомендаций были ошибочно отождествлены два понятия: "специализация угодий" и "специализация хозяйства". Рекомендации вполне обоснованно с радиационной точки зрения определяли специализацию угодий в зависимости от уровня их радиоактивного загрязнения, но в то же время совершенно не учитывали особенности землепользования и экономику существующих колхозов и индивидуальных хозяйств. Для того чтобы понять причины неприемлемости данных рекомендаций, необходимо рассмотреть характер землепользования и внутрихозяйственное землеустройство тех хозяйств, которым предлагалось руководствоваться указанными рекомендациями в их повседневной практической деятельности.

Общественное сельскохозяйственное производство в районе радиоактивного следа в тс годы осуществлялось колхозами. В среднем за каждым колхозом было закреплено около 7000 га территории (3000—11 000 га), в том Числе пашни — 30%, сенокосов и пастбищ— 20% занимаемой площади. Максимальное расстояние по прямой между крайними точками колхоза составляло 10—12 км при среднем значении 5 км. Используемые угодья — пашня, сенокосы и пастбища — перемежаются между собой, разделены болотами, лесами, водоемами.

Из-за природных условий, а также сложившейся структуры землепользования эти угодья имеют постоянное месторасположение. В среднем одни колхоз использовал 15—20 пахотных полей различного размера, 5—6 сенокосных участков и 2—3 пастбища.

После прохождения радиоактивного облака территория колхоза и их уголья подвергались неравномерному радиоактивному загрязнению. На рис. 28 показано расположение колхозов по отношению к радиоактивному следу. Но характеру радиоактивного загрязнения территории колхозы можно условно разбить на 3 группы:

- группа — колхозы, у которых в санитарно-защитную зону попала большая часть закрепленных за ними земель, в том числе и населенные пункты. С эвакуацией населения эти колхозы прекратили свое существование.

- группа — колхозы, у которых в санитарно-защитной зоне оказалось около половины всей территории, однако часть населенных пунктов была расположена за границей зоны и не была ликвидирована. При неизмененном количестве населения и сельскохозяйственных животных в этих колхозах резко сократилось число угодий. Возник дефицит сельскохозяйственных угодий, в основном пастбищ и сенокосов, которые используются в данной местности особенно интенсивно. В результате была подорвана кормовая база скота как общественного, так и индивидуального сектора. Поэтому эти колхозы были также ликвидированы, а оставшиеся населенные пункты колхозов и угодья были переданы другим колхозам.

- группа — колхозы, расположенные вдоль границ санитарнозащитной зоны, населенные пункты которых находились на расстоянии 1—3 км от границы этой зоны. По их территории проходили границы зон А, Б и В, и поэтому именно эти колхозы должны были явиться исполнителями вышеуказанных рекомендаций.

Как видно на рис. 28, половина и более половины всей территории колхозов этой группы оказались в зонах А и Б. Это объясняется тем, что размеры колхозов оказались сравнимыми с размерами установленных зон. Ограниченное количество угодий и их неравномерное распределение на территории колхоза привели к тому, что большая часть угодий одного вида (например, пахотных) попала в зоны с ограниченным использованием.

Колхозы должны были производить семена, технические культуры, фураж и другую продукцию в количествах, обусловленных рекомендациями, не считаясь с экономикой хозяйства, со сложившейся системой использования сельскохозяйственных угодий. Строгое выполнение рекомендаций требовало изменения профиля хозяйства, его специализации. Таким образом, небольшие по размерам колхозы не могли практически осуществить дифференцированное (раздельное) использование неравномерно загрязненной территории в пределах хозяйства. Эти рекомендации, по сути, требовали коренных изменений в сложившейся системе использования земель колхозами.

В конкретных условиях рекомендации вместо дифференцированного использования территории в пределах хозяйства без нарушения его экономики требовали изменения его профиля, а в отношении индивидуальных хозяйств — практически их ликвидации.

Анализ сложившейся обстановки на радиоактивном следе показал, что для успешного осуществления рекомендации по дифференцированному использованию загрязненной территории каждое конкретное хозяйство должно отвечать следующим специфическим требованиям:

- иметь достаточное количество чистых угодий, чтобы получать доброкачественное продовольствие для сдачи государству и внутреннего потребления;

- иметь такое количество загрязненных угодий, которое давало бы возможность получаемую на них продукцию полностью реализовать внутри данного хозяйства;

- количество хозяйств и их организационно-административная структура должны быть удобными для осуществления предупредительного радиационно-гигиенического контроля.

С учетом данных требований Совет Министров РСФСР принял решение о реорганизации колхозов в районе радиоактивного следа и создании на их базе крупных совхозов. Всего было организовано 7 совхозов, каждый из них на базе 7—10 ранее существовавших колхозов (см. рис. 28). Количество земель, закрепленных за одним совхозом, возросло до 50 000 га (500 км2) против 7000 га (70 км2) в одном колхозе.

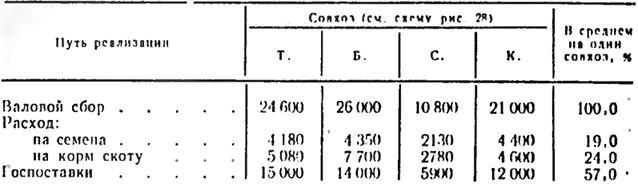

В табл. 84 приведены данные, характеризующие производство основной культуры (зерна) и фактическую се реализацию в некоторых вновь организованных совхозах.

Таблица 84

Производство и реализация зерна в совхозах (в га)

Из табл. 84 видно, что в обычных условиях расходы на семена в совхозах составляют 19%, а на корм скоту — 24% валового сбора. Следовательно, внутри хозяйства реализуется в среднем 43% урожая зерновых. Это свидетельствует о том, что половина пахотных угодий совхоза используется для получения зерна, не идущего на продовольственные цели. Таким образом, каждый совхоз имел возможность без нарушения объема госпоставок использовать определенное количество угодий санитарно-защитной зоны, т. е. практически осуществить принцип дифференцированного использования загрязненной территории.

Имеющаяся информация о поведении 90Sr в различных биологических цепочках и создание крупных хозяйств (совхозов) позволили разработать новые, практически осуществимые и приемлемые для хозяйств рекомендации по дифференцированному использованию угодий санитарно-защитной зоны.

Согласно рекомендациям каждому совхозу отводилось определенное количество угодий в санитарно-защитной зоне (табл. 85).

Таблица 85

Соотношение чистых и загрязненных пахотных угодий в совхозах

Как видно из табл. 85, в среднем каждый совхоз имел около 10% загрязненных угодий (в зонах А, Б и санитарно-защитной), непригодных для получения продовольственного зерна. Это значительно меньше ежегодно используемых угодий для получения непродовольственного зерна, семян и фуража.

Таким образом, требования санитарных органов о регламентированной реализации части урожая были приемлемы для совхозов. При данном соотношении чистых и грязных угодий сохранился объем госпоставок и в то же время загрязненная продукция полностью реализовалась внутри хозяйства на семена и откорм животных.

Принцип дифференцированного использования загрязненных угодий был положен только в основу развития животноводства в совхозах, прилегающих к санитарно-защитной зоне. В изучаемой природно-климатической зоне совхозы производят и сдают государству молоко, мясо крупного и мелкого рогатого скота и птицы, яйца, шерсть и т. д.

Анализ материалов по загрязнению 90Sr продукции животноводства, а также опыт практического внедрения различных сельскохозяйственных рекомендаций позволили установить, что наиболее рационально и безопасно использовать загрязненные этим изотопом угодья для производства мяса крупного рогатого скота и птицы. Установлено, что молоко, полученное на территории с радиоактивным загрязнением свыше 4 кюри/км2, непригодно для употребления.

Опыт откорма и нагула молодняка крупного рогатого скота на загрязненных 90Sr пастбищах (до 50 кюри/км2) показал, что после непродолжительной выдержки животных на чистых кормах мясо становится пригодным для реализации без каких-либо ограничений. При откорме животных и птиц зерном, выращенным на загрязненной территории, содержание 90Sr в их мясе и яйцах не превышало ПДУ.

Стравливание сенокосных угодий в санитарно-защитной эоне препятствовало самовольному сенокошению и тем самым благоприятно отражалось на радиационной обстановке в населенных пунктах. Следовательно, хозяйственное использование загрязненных 90Sr сельскохозяйственных угодий не вызывало сомнений. Опыт показал, что использование загрязненных угодий для производства зерна (на семена, технические цели и для откорма молодняка и птицы) и нагула молодняка крупного рогатого скота оказалось правильным, принесло значительный экономический эффект и способствовало улучшению радиационно-гигиенической обстановки на радиоактивном следе. Таким образом, была практически доказана возможность использования в народном хозяйстве неравномерно загрязненной 90Sr территории с плотностью загрязнения до 100 кюри/км2 без проведения каких-либо специальных очистных и агротехнических мероприятий.

Сам принцип дифференцированного использования территории, безусловно, заслуживает внимания. При наличии неравномерного загрязнения территории санитарным и сельскохозяйственным органам предоставляется возможность использовать такие факторы, как неравномерное накопление радиоактивных веществ в различных видах сельскохозяйственной продукции, их различный весовой вклад в рацион человека, при этом прежде всего учитывали то, что некоторая часть сельскохозяйственной продукции и в обычных условиях реализуется не на продовольственные цели. Однако для того чтобы хозяйство могло с большей эффективностью осуществлять дифференцированное использование локально загрязненной территории, необходимо соблюдать ряд условий.

Во-первых, дифференцированное использование территории дает тем больший эффект, чем больший градиент плотности радиоактивного загрязнения имеется в границах данного хозяйства. Это положение «не нуждается в особых объяснениях, однако следует подчеркнуть, что речь идет не о градиенте радиоактивного загрязнения территории вообще, а именно о градиенте в пределах данного хозяйства. При одних и тех же размерах хозяйств дифференцированная система использования территории будет эффективнее в начальной части радиоактивного следа, где, как правило, мы имеем относительно более резкий перепад плотностей радиоактивного загрязнения на единицу расстояния.

Во-вторых, дифференцированное использование территории будет тем эффективнее, чем меньше вклад загрязненных участков в общее количество угодий, используемых в данном хозяйстве.

При соблюдении этого условия и при достаточно большом градиенте плотности радиоактивного загрязнения представляется возможным использовать интенсивно загрязненные участки территории для получения семян, технических культур и другой продукции, не идущей на продовольственные цели. Оптимальное соотношение грязных и чистых угодий позволит хозяйству обеспечить поставку государству продовольствия, уровни загрязнения которого будут соответствовать минимальным уровням загрязнения почвы в пределах данного хозяйства.

Соотношение грязных и чистых угодий должно определяться исходя из конкретных условий местности и экономики хозяйства. Так, например, в нашем случае около половины зерна пшеницы расходуется на семена и на корм скоту. Эта величина выведена из средней урожайности за 5 лет. В отдельные годы урожайность зерновых может возрастать в 1,5 раза. В результате количество зерна, получаемого в санитарно-защитной зоне, резко возрастает, в то время как потребность в семенах остается прежней. Кроме того, не каждый гол кондиция зерна, полученного в санитарно-защитной зоне, соответствует семейному зерну.

И тогда встает вопрос о путях его реализации. Если ориентироваться на максимальную величину, т. е. 40—50%, то в отдельные годы количество получаемого в санитарно-защитной зоне зерна могло бы значительно превышать потребности данного хозяйства. По-видимому, 10—20% загрязненных угодий являются оптимальной с радиационно-гигиенической точки зрения величиной, приемлемой для хозяйства.

Дифференцированное использование территории имеет большое преимущество потому, что при этом нет необходимости в изменении общего профиля хозяйства и не требуется дополнительных материальных затрат.

Кроме того, дифференцированное использование территории может быть рекомендовано при радиоактивном загрязнении смесью любою изотопного состава. Установив сам факт неравномерного загрязнения территории (например, по уровню γ-фона), руководитель хозяйства может оперативно принять решение о наиболее целесообразной реализации сельскохозяйственной продукции: выделить наименее загрязненные угодья для обеспечения продовольствием детей, наиболее грязные — для получения семян и технических культур и т. д.