Большая сорбционная поверхность лесных насаждений способствует значительному накоплению радиоактивных веществ в лесу. Сорбированные хвоей, листьями, ветвями, радиоактивные изотопы пол воздействием биологических и геофизических факторов перемещаются на поверхность лесных почв.

Одновременно с процессом вертикального перераспределения в лесном ценозе возможна и горизонтальная миграция радиоактивных изотопов (за счет сдувания ветром, выноса из леса с опадом и с поверхностными водами).

Осаждение продуктов деления происходило в конце сентября, когда основная масса листьев опала и кроны лиственных лесов оказывали меньшее воздействие па изменение режима воздушных течений и тем самым на осаждение радионуклидов.

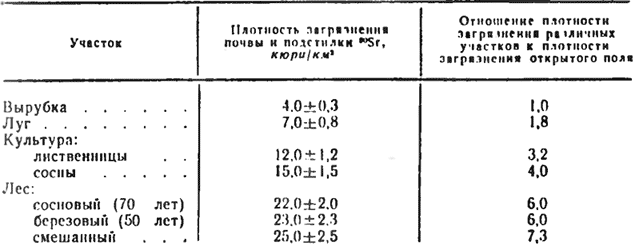

Наблюдения были начаты в 1-й год после аварии и широко развернуты спустя 3 года. Распределение выпавшего 90Sr изучали в различных элементах ландшафта. С каждой площадки отбирали пробы почвы и лесной подстилки, в которых определяли содержание 90Sr. Результаты приведены в табл. 51.

Таблица 51

Сравнительная плотность радиоактивного загрязнения почвы и лесной подстилки различных элементов ландшафта

Из табл. 51 видно, что после прохождения радиоактивного облака над лесным массивом распределение радиоактивного изотопа в различных элементах ландшафта зависит от облесенности территории, состава, возраста, полноты и высоты насаждении.

По количеству задержанных радиоактивных веществ эти элементы ландшафта могут быть расположены в следующий ряд: открытое поле ←молодой сосновый лес или насаждения лиственницы ←березовый лес ←сосновый лес III— IV класса возраста ←смешанный лес.

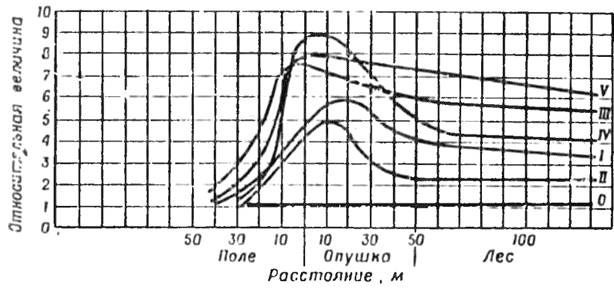

Большую роль в задержании радиоактивных веществ играют опушечные части леса, в почве которых содержится максимальное количество 90Sr. С углублением в лес от опушки на 30—50 м наблюдается снижение содержания радиоактивных изотонов в почве леса по сравнению с опушечной частью. На рис. 12 показано содержание 90Sr в почвах под различными лесонасаждениями.

Рис. 12. Содержание 90Sr в почвах под различными лесонасаждениями (по глубине леса):

О—в поле; I и II — в березовом лесу продуваемой конструкции соответственно; III и IV —в сосновом лесу продуваемой и непродувяемой конструкции соответственно; V — в смешанном лесу

Следует отметить, что опушки сосновых и смешанных лесов содержат в 7—10 раз, а березовые — в 4—6 раз больше 90Sr, чем незалесенные площади.

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что в случае одноразового выпадения радиоактивных аэрозолей в осенний период лесные массивы оказываются своеобразными их аккумуляторами. Подобное же заключение было сделано и при изучении роли различных элементов ландшафта в аккумуляции продуктов деления, выпадающих из атмосферы в зимнее время.

По сравнению с открытыми незалесенными территориями в снеговом покрове в лесах и сопряженных с ними участках может быть сконцентрировано в 1,5—3 раза больше 90Sr. Опушки лесонасаждений, являясь аккумуляторами снега, одновременно накапливают и значительные количества радиоактивного изотопа, выпадающего из атмосферы с зимними осадками.

Полученные данные находятся в соответствии с материалами других исследований, проведенных как на территории радиоактивного следа, так и на загрязненной территории лесов, подвергшихся глобальным выпадениям продуктов деления.

Радиоактивные изотопы, осаждаясь на поверхности надземного яруса древостоя, первоначально сорбируются хвоей, ветвями и корой. Дальнейшее их перераспределение и миграция обусловлены физико-химическими свойствами радионуклидов, биологическими процессами, а также метеорологическими условиями. С ежегодным опадом отмершей хвои, листьев, ветвей продукты деления поступают на поверхность почвы.

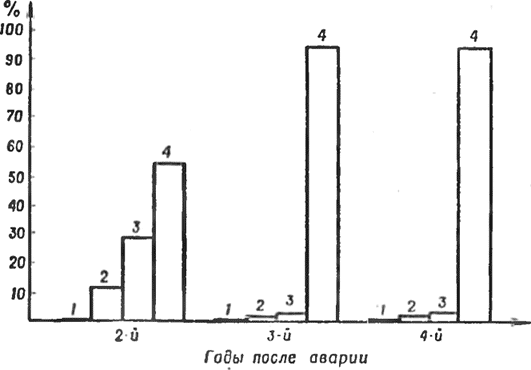

Рис. 13. Содержание 90Sr (в %) в биомассе компонентов сосновых насаждений:

1— древесина, 2 — кора; 3— крона; 4 —лесная подстилка

Как показали исследования, запас биомассы надземного яруса составляет ~80%, а запас подстилки и мохового покрова ~20% общей биомассы лесонасаждения. На рис. 13 показано относительное распределение 90Sr в биомассе компонентов лесонасаждений на 2—4-й год после загрязнения.

На рис. 13 видно, что на 4-й год после загрязнения примерно 60% радиоактивного изотопа содержалось на поверхности почвы, около 30% —в кроне и около 10% —на поверхности стволов (в коре). На 5-й год после выпадения радиоактивных аэрозолей содержание 90Sr на поверхности почвы составляло ~95% общего его содержания на пробных площадках.

Следовательно, можно считать, что через 3 года после загрязнения сосновых лесов радиоактивными аэрозолями заканчивается вертикальное перераспределение основной части радиоактивного изотопа, осевшего на кроны.

Аналогичные исследования были проведены и в березовых лесонасаждениях. Установлено, что, как и в сосновых лесах, биомасса надземного яруса березовых насаждений составляет более 80%, а запас биомассы лесной подстилки — около 20%. На 2-й и 3-й год после аварии распределение 90Sr по основным компонентам лесного биогеоценоза было практически одинаковым: примерно 90% этого изотопа было сосредоточено в лесной подстилке и около 8% — в кроне. Березовые леса в отличие от хвойных теряют свою листву ежегодно, поэтому сорбированные в листве берез за вегетационный период радиоактивные вещества поступают в почву значительно быстрее, чем из листьев хвои.