Глава II

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА

В результате технической неисправности произошел выброс радиоактивных веществ из хранилища отходов в атмосферу. Общее количество радиоактивных веществ, выброшенных в атмосферу, по оценкам специалистов Предприятия составляло примерно 2Х Х106 кюри. Наибольший процент в смеси осколков имели изотопы 90Sr, 144Се. Расчетный изотопный состав, по данным Центральной заводской лаборатории Предприятия, приведен в табл. 2.

Таблица 2

Расчетный изотопный состав выброшенной смеси осколков деления

Радиоактивные вещества в виде жидкой пульпы в объеме 250 м3 были подняты на высоту 1—2 км и образовали радиоактивное облако, состоящее из жидких и твердых аэрозолей. Радиоактивные вещества в этих аэрозолях находились в хорошо растворимых соединениях— нитратах. Радиоактивное облако под действием ветра распространялось в северо-восточном направлении, образуя радиоактивный след в результате выпадения аэрозолей.

Формирование радиоактивного следа

В момент радиоактивного выброса метеорологические условия характеризовались следующими данными: в районе выброса дул порывистый юго-западный ветер со скоростью 5 м/сек на высоте 10—12 м. На высотах свыше 500 м скорость ветра превышала 10 м/сек. Через 6—8 ч после образования облако находилось на расстоянии 345 км с плотностью загрязнения на оси следа 0,1 кюри/км2 по 90Sr. Формирование радиоактивного следа закончилось через 10—11 ч после выброса.

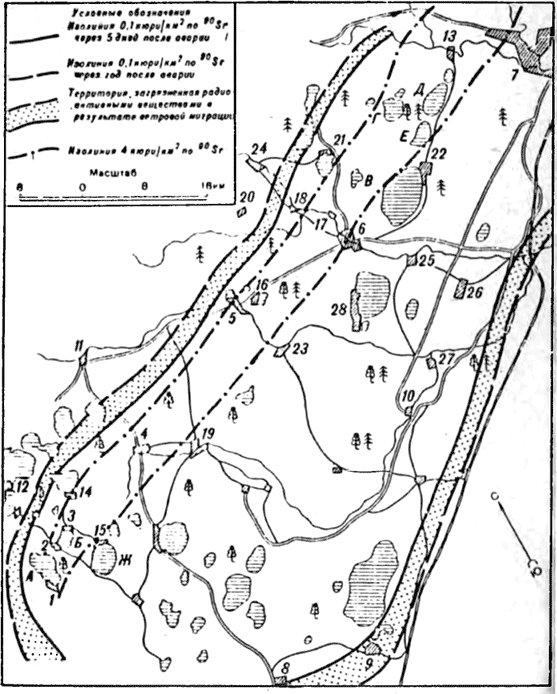

В момент формирования радиоактивного следа местные метеорологические условия изменялись: в верхних слоях атмосферы наблюдался разворот ветра в восточном направлении, в результате чего след смещался и было несимметричным выпадение радиоактивных веществ относительно его осн. Первоначально ось следа прошла от источника загрязнения через населенные пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7* на расстояние ~90 км, затем распространилась до 110 км, а в результате миграции — даже до 400 км (см. схему, рис. 1). Поданным Центральной заводской лаборатории Предприятия и Института прикладной геофизики Главного управления гидрометеослужбы при Совете Министров СССР, общая площадь следа составила 23 000 км2. Распределение радиоактивных веществ по оси следа показано на рис. 2.

Из рис. 2 следует, что в ближних частях следа плотность выпадений составляла десятки тысяч кюри на квадратный километр. С расстоянием плотность загрязнения уменьшалась в соответствии с законами выпадения аэрозолей. На рис. 3 показана схема разрезов на следе. Распределение радиоактивных веществ в поперечном сечении (на разрезах) было асимметричным (рис. 3 и 4).

На рис. 3 и 4 видно, что на всем протяжении следа имеются выраженная резкая западная граница и размытая восточная часть, обусловленные изменениями направления ветра по высоте. Размеры следа, соответствующие максимальной активности почвы в точке его оси, приведены в табл. 3.

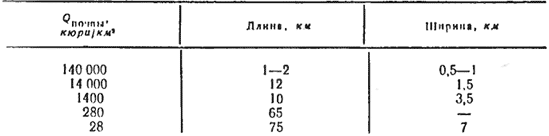

Таблица 3 Активность почвы и размеры радиоактивного следа

Приведенные в табл. 3 данные охватывали только часть территории следа, ограниченную изолинией 28 кюри/км2. Истинные размеры следа значительно больше, и его границы определяли путем аэро-γ- и автомобильных β-съемок местности.

Рис. I. Карта-схема радиоактивного следа. Цифрами обозначены населенные пункты, буквами — озера.