Состояние здоровья и смертность населения в поздние сроки (через 3—12 лет) после аварии

Через 2—5 лет после аварии в амбулаторных условиях было обследовано 2767 человек.

Ни у кого из них не выявлено клинической картины лучевого заболевания. Вместо с тем при сравнении результатов обследования с данными контрольной группы, состоявшей из 964 человек, выявлен ряд различий. Так, через 3 года после облучения среди пострадавших существенно чаще встречались функциональные сдвиги со стороны сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта и нервной системы. Позднее количество лиц с этими изменениями уменьшилось, а спустя 5 лет состояние пораженных практически не отличалось от контроля. В периферической крови через 3—4 года после радиационного воздействия отмечалась тенденция к увеличению количества эритроцитов (у мужчин более 4,9 млн. в 1 мм3 в 15,4—20,5% случаев против 8,6% в контролеру женщин более 4,6 млн. в 1 мм3 в 12,9—15,7% случаев против 4,7% в контроле). В отдельные годы средн облучавшихся учащались случаи умеренного снижения содержания гемоглобина и увеличения количества тромбоцитов. Через 3 года после аварии выявлялось также учащение случаев левого сдвига в формуле нейтрофилов (более 7% палочкоядерных в 54,8% случаев у пораженных против 35,1% в контроле). На протяжении первых 5 лет наблюдения в периферической крови значительно чаще обнаруживалась эозинофилия (более 5% у 14,4—26,4% облучавшихся против 8,6% в контроле) и несколько чаще лейкопения (менее 4000 в 1 мм3 крови у 2,3—9,1% пораженных против 1,4% в контроле), а также абсолютная лимфопения (менее 1300 в 1 мм3 у 6,3% облучавшихся против 3,3% в контроле).

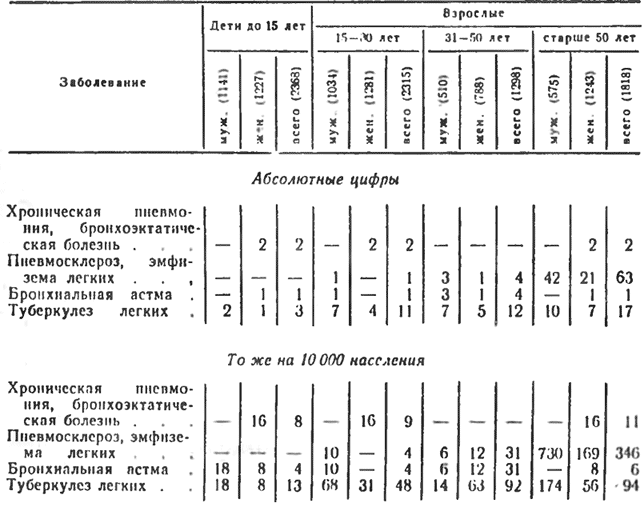

В связи с возможностью поражения дыхательных путей радиоактивными осадками специально была проанализирована заболеваемость болезнями органов дыхания среди 7799 человек, проживающих на территории радиоактивного следа и в то или иное время осмотренных врачами Филиала Института биофизики Министерства здравоохранения СССР. Из этого числа жителей около 51% было осмотрено через 3 года и более (до 12 лет) после загрязнения территории радиоактивными выпадениями (табл. 78).

Из табл. 78 видно, что лица мужского и женского пола учитывались по возрастным категориям: дети до 15 лет, лица от 15 до 30 лет, от 31 до 50 лет и старше 50 лет.

Исходя из количества осмотренных лиц и числа выявленных больных рассчитаны показатели на 10 тыс. человек.

Во избежание искусственного увеличения числа больных каждого обследуемого с тем или иным заболеванием органов дыхания учитывали только один раз, причем в случае обнаружения нескольких хронических заболеваний легких у одного и того же больного учитывали только одно из них — наиболее серьезное (например, при наличии пневмосклероза и туберкулеза легких учитывали только туберкулез и т. п.). К туберкулезу легких отнесены все формы поражения этим заболеванием органов дыхания.

Таблица 78

Число случаев заболеваний органов дыхания, выявленных у жителей села, находящегося на территории радиоактивного следа

•Примечание. В скобках указано число обследованных.

Для оценки заболеваемости болезнями органов дыхания населения, проживающего на территории радиоактивного следа, были проанализированы соответствующие данные участковой (бывшей районной) больницы населенного пункта 6 через 10—12 лет после аварии (табл. 79).

Указанная больница обслуживает всего 12 377 человек, проживающих в населенном пункте 6 и в ближайших к нему населенных пунктах. Из этого контингента примерно половина (6157 человек) проживает в населенных пунктах, находящихся на территории радиоактивного следа (населенные пункты 6, 20, 21, 22, 23), а другая половина (6220 человек) —в 5 населенных пунктах вне территории следа (24, 25, 26, 27, 28). В других селах, расположенных на этой территории, постоянных врачей нет.

Таблица 79

Число случаев заболевания органов дыхания,

зарегистрированных через 10—12 лет после аварии у основного контингента по сравнению с контролем

• Различия с контролем существенные (р < 0,05).

Следовательно, заболеваемость, приведенная цы населенного пункта 6, отражает таковую у населения, из которого только половина проживает на территории радиоактивного следа. В качестве контрольных использованы данные для сельского населения района (в него входят населенный пункт 6 и прилегающие к нему населенные пункты), за исключением данных больницы населенного пункта 6.

Частоту хронических заболевании легких у населения, проживающего на территории радиоактивного следа, можно оценить также по результатам патологоанатомического вскрытия 29 трупов, в том числе 9 детских. При обнаружении в одном и том же случае нескольких различных заболеваний органов дыхания учитывали только одно, которое является более серьезным (табл. 80).

Вышеприведенные результаты свидетельствуют о том, что ни по данным медицинских осмотров сотрудниками Филиала Института биофизики Министерства здравоохранения СССР, ни по данным об обращаемости в участковую сельскую больницу, ни по секционным данным не удалось выявить общего учащения заболеваний органов дыхания среди жителей сел, расположенных на территории радиоактивного следа.

Да это и не удивительно, поскольку максимальные лучевые нагрузки на легочную ткань у этих лиц не превышали 4,6 рaд за счет ингаляционного поступления радиоактивных веществ и 100 рад за счет внешнего γ-облучения.

Таблица 80

Хронические неспецифические заболевания легких и туберкулез, выявленные у умерших жителей населенных пунктов на территории радиоактивного следа.

Примечание. В скобках указано число обследованных.

Исключением является лишь частота случаев заболевания бронхиальной астмой среди взрослых лиц, которая через 12 лет после образования радиоактивного следа оказалась значительно повышенной среди облучавшегося контингента по сравнению с соответствующим контролем. Это различие может объясняться наличием каких-либо трудно учитываемых факторов нерадиационной природы. Однако оно не может не привлечь внимания, поскольку повышение заболеваемости бронхиальной астмой отмечалось и другими авторами в отдаленные сроки после локальной рентгенотерапии, общего внешнего облучения при взрыве атомной бомбы или поступления внутрь организма долгоживущих продуктов деления урана с водой и пищевыми продуктами.

Для оценки смертности населения, проживающего на территории радиоактивного следа, проанализированы материалы, имеющиеся в архивах загса. Сведения собраны о жителях 16 населенных пунктов, находящихся на территории радиоактивного следа, общей численностью (в течение 10-летнего изученного периода) в пределах 8519—9840 человек. В качестве контроля использовано население оставшейся части этого района, лежащей вне территории следа, с общей численностью около 20 тыс. человек. Природно-климатические, экономические и санитарно-гигиенические условия, а также уровень медицинского обслуживания и национальный состав (около 75% русских и около 23% татар и башкир) населения изучаемого и контрольного районов были близки. В качестве дополнительного контроля избрано население рядом расположенного района той же области.

Две контрольные группы позволяли более надежно оценить данные изучаемого района. Показатели смертности рассчитывали общепринятым в демографической статистике способом для возрастных групп: до 1 года, 1—9,10—19, 20—29, 30—39, 40—49, 50—59, 60 лет и более. Показатель смертности детей в возрасте от 1 года вычисляли по отношению числа умерших детей этого возраста к количеству родившихся; последнее определяли как взвешенную среднюю арифметическую величину из числа родившихся в данном и предыдущем годах соответственно распределению умерших по дате рождения. Учитывая большую важность этого показателя, изучаемый контингент населения был увеличен за счет жителей населенных пунктов соседней области, захваченных радиоактивным следом.

Анализ смертности различных возрастных контингентов выявил закономерности, характерные для всей нашей страны в течение исследованного промежутка времени. Так, в наблюдаемом районе показатель смертности детей до 1 года за период 6 лет, предшествовавший образованию радиоактивного следа, и в последующие 4 года снизился в 2,7 раза; аналогичное снижение уровня ранней детской смертности отмечено и в контрольных районах. В целом же по СССР в связи с повышением жизненного уровня населения и улучшением качества медицинского обслуживания данный показатель снизился с 81 до 33—35 на 1000 родившихся. Выявить влияние радиационного фактора на смертность населения изучаемого района не удалось, поскольку не имелось закономерных различии между показателями смертности данного и контрольных районов для всех выделенных возрастных групп, включая детей до 1 года.

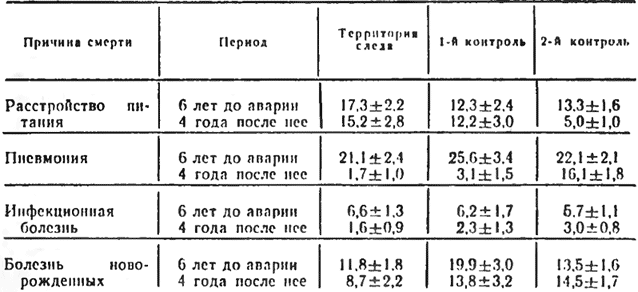

Большой интерес по сравнению с показателем общей смертности представляют данные о смертности οι отдельных нозологических форм болезней. Однако проведение подобного анализа оказалось затруднительным, так как большая часть актов о смерти в изучаемых районах составлена по фельдшерским справкам и, следовательно, в них могли не отразиться истинные причины. Несмотря на это, такой анализ был все-таки проведен при изучении смертности детей до 1 года, поскольку последняя является барометром экономического благополучия и санитарного состояния населения и может достаточно ярко характеризовать условия, в которых находились грудные дети. При этом было выделено четыре группы заболеваний: болезни, связанные с расстройством питания (простая и токсическая диспепсия, энтероколиты, рахиты); все виды пневмоний; инфекционные болезни и болезни новорожденных (родовая травма, уродства, недоношенность). Показатели смертности для этих групп вычислены отдельно для 6 лет, предшествовавших образованию радиоактивного следа, и для последующих 4 лет (табл. 81).

Из табл. 81 видно, что в сравниваемые периоды произошло снижение детской смертности в обеих группах. При этом снижение детской смертности от пневмоний и инфекционных болезней среди контингента, проживающего на территории следа, было выражено резче, чем в контроле.

Таблица 81

Смертность средн детей в возрасте до 1 года на 100 000 человек, проживающих на территории радиоактивного следа, и 100 000 человек населения контрольных районов.

- й контроль — население территории изучаемого района, лежащей вне радиоактивного следа.

- й контроль — население соседнего района той же области, находящейся вне радиоактивного следа.

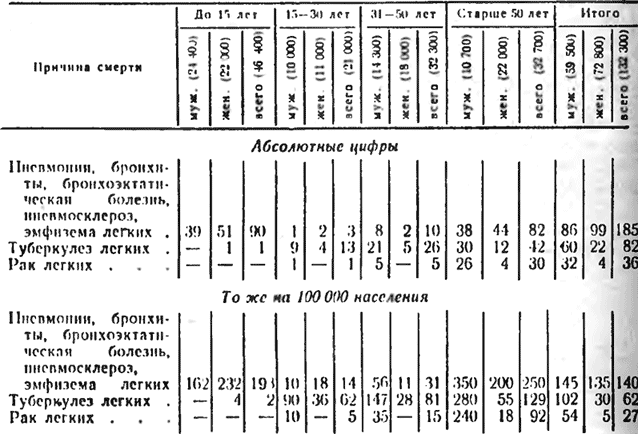

Кроме того, была подвергнута анализу динамика смертности от заболеваний легких среди жителей населенных пунктов на территории следа за 10 лет, прошедших после аварии (табл. 82).

Как следует из данных табл. 82, в течение указанного срока смертность от болезней легких, в том числе от туберкулеза и рака легких, среди изученного контингента закономерно не увеличивалась. Суммированные за 10 лет показатели смертности от заболеваний легких для различных возрастных контингентов приведены в табл. 83.

Таблица 82

Смертность от заболеваний легких среди жителей населенных пунктов на территории радиоактивного следа за период с 1-го по 10-й год после аварии

Продолжение

Примечание. В скобках указано число обследованных.

Таблица 83

Смертность от заболеваний легких среди разных возрастных контингентов жителей населенных пунктов на территории радиоактивного следа суммарно за 10 лет после аварии.

Примечание. В скобках указано число человеко-лет.

Таким образом, в поздние сроки после аварии, как и в ранние, не удалось выявить влияния радиационного фактора ни на абсолютную величину и структуру смертности, ни на заболеваемость (исключая бронхиальную астму) населения, проживающего на территории радиоактивного следа.