14. О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПРОВОДНИКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Создание надежных контактных соединений алюминиевых контакт-деталей, а также соединений этих контакт-деталей с медными является весьма важной проблемой, решение которой направлено на расширение области применения алюминия взамен дефицитной меди. Выполненные исследования показали, что оптимальным путем усовершенствования контактов является применение вместо алюминия алюминиевых магниево-кремниевых сплавов. Сказанное иллюстрирует рис. 38, из которого видно, что стабильность контактов из алюминиевого сплава не уступает медным.

Чем же объясняются повышенные контактные свойства проводников из сплава?

Контактные соединения шин размером 4х40 мм (медь луженая — алюминий и медь луженая — сплав АД31Т) после измерения начального электрического сопротивления собирались в последовательную цепь и подвергались циклическому нагреванию (500 циклов). В результате обработки экспериментальных данных получены математические модели:

Не останавливаясь подробно на анализе моделей, отметим:

- электрическое сопротивление во многом определяется твердостью материала: чем тверже материал контакт-деталей, тем стабильнее контактное соединение; это подтверждает преимущественное использование алюминиевого сплава;

- решающее влияние на поведение алюминиевых контактных соединений оказывает оксидная пленка.

Таким образом, изучение структуры поверхностей контакт-деталей является основой для выяснения физики процессов в контактах.

Ранее (§ 13) при измерении толщины пленок на алюминии и его сплавах было выдвинуто предположение, что при нагревании алюминиевого сплава имеет место сегрегация магния на поверхность образца. Для проверки этой гипотезы методом рентгеноспектрального микроанализа изучено влияние на структуру контакт-деталей температуры нагрева, циклической температурной обработки, характера подготовки поверхностей. Исследованы контакт-детали из алюминия и его сплавов (А1+0,5Mg; A1+0,5Mg4+0,3Si; сплав типа АД31Т).

Установлено:

- концентрация Si на поверхности не изменяется с ростом температуры; концентрация Mg растет с температурой: при 300 °C она примерно в 1,5 раза выше первоначальной, при 400 °C — почти в 2 раза, а при 600 °C — в 14 раз;

- нагревание до 100 °C не дает заметного для микроанализа увеличения концентрации Mg; в этом случае для исследований необходимо использовать метод Оже-спектроскопии: так как концентрация пропорциональна коэффициенту диффузии материала (с—D), то концентрацию Mg можно определить из соотношения (63);

- содержание Mg и Si на поверхности полированных и неполированных образцов одинаково;

- нагревание до 600 °C увеличивает концентрацию Mg в такой же степени, как и циклическая обработка.

Наличие магния в материале контакт-детали вызывает изменение физико-механических свойств металла и поверхностных пленок.

Прочность оксидной пленки на контакте определена при воздействии нормальной и тангенциальной нагрузок. Эксперименты проводились на микротрибометре типа ГП (горизонтальное перемещение), при этом измерялись сила трения и электрическое сопротивление контакта как в статике, так и в процессе сдвига.

Зависимость отношения статического сопротивления контакта к динамическому от коэффициента трения (отношения силы трения к нормальной нагрузке: fтр=Fтр/N) приведена на рис. 39.

Установлено, что образуемые на поверхности алюминиевых магниево-кремниевых сплавов пленки типа MgAl2O4 обладают меньшей механической прочностью, чем пленка А12О3 на поверхности технического алюминия.

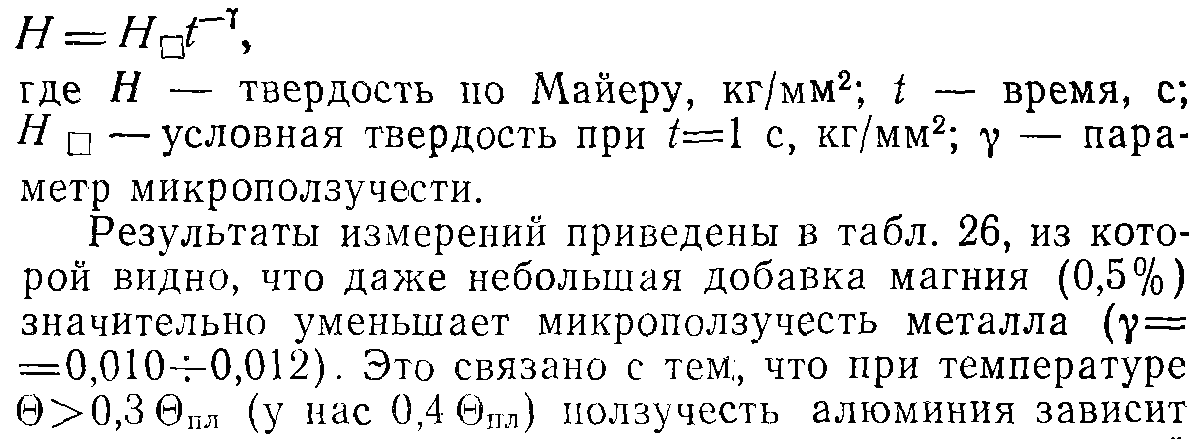

99,99999; алюминий технический; сплавы А1 +0,5% Mg, Al+0,5% Mg+0,3% Si и АД31Т. Микротвердость определялась алмазным конусом с углом при вершине 120°. Нагрузка 10 кг прикладывалась через рычаг гирями. Время изменялось в пределах от 5 до 3600 с (при меньшем времени очень трудно производить измерения; при t>3600 с ползучесть практически прекращалась). Измерения проводились через 5, 10, 60, 300, 600, 1200 и 3600 с. Температура при испытаниях составляла 100 °C. После остывания измерялся диаметр отпечатка и определялась твердость по Майеру:

H=4N/(πD2οт),

где Dот — диаметр отпечатка.

Так как максимальная глубина отпечатка не превышала 0,5 мм, то измерялась твердость поверхностных слоев.

Далее по методу наименьших квадратов определяли аппроксимирующую зависимость вида

от диффузионных процессов и носит термически активный характер [32]. Наличие атомов примесей создает дополнительные потенциальные барьеры для движения дислокации, повышая энергию активации процессов диффузии и ползучести [33].

Таблица 26

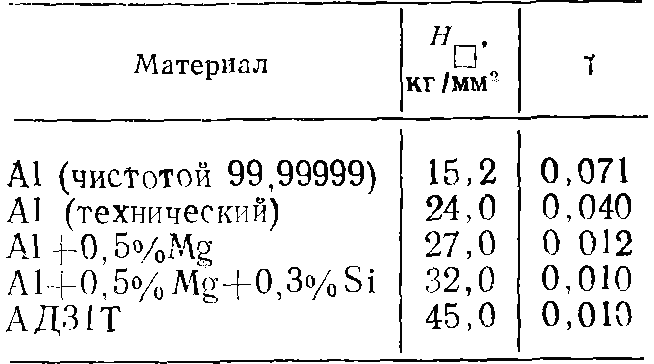

Результаты исследований подтверждаются лабораторными испытаниями болтовых контактных соединений шин из алюминия и алюминиевых сплавов АД31Т и АД31Т1. В программу испытаний (ГОСТ 17441 — 84) входили:

- испытания на нагревание номинальным током и циклическое нагревание;

- испытания на устойчивость к воздействию климатических факторов: на открытом воздухе без пропускания тока; в камере теплоты и влаги; нагревание номинальным током на открытом воздухе;

- испытание на устойчивость к воздействию агрессивной среды.

Испытаниям подвергались контактные соединения медных луженых шин сечением 4X40 мм2 с шинами из алюминия и алюминиевых сплавов АД31Т и АД31Т1. Рабочие поверхности шин из алюминия и его сплавов были выполнены без металлического покрытия и с покрытием припоем ПОЦ-80, выполненным горячим способом с применением ультразвука.

Контактные соединения собраны с одним болтом М12. Контактное нажатие Ν=27 кН, момент затяжки М=60 Нм. Класс прочности болтов 5.8.

Перед сборкой рабочие поверхности шин без металлического покрытия зачищались механическим способом под слоем вазелина, рабочие поверхности шин с металлопокрытием протирались бензином.

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 10434—82 приведены в табл. 27.

Испытания показали:

- стабильность параметров контактных соединений проводников из алюминиевых сплавов АД31Т и АД31Т1 не уступает стабильности параметров медных контактов;

- при нагревании номинальным током и при испытании в режиме циклического нагревания в лабораторных условиях (исполнение У3, ГОСТ 15150—69) контактные соединения медь — сплав АД31Т (АД31Т1), выполненные как с защитным металлопокрытием, так и без металлопокрытия, а также соединения медь — алюминий с металлопокрытием соответствуют требованиям ГОСТ 10434—82; контактные соединения медь — алюминий без металлопокрытия требуют применения средств стабилизации давления (крепежных изделий из цветного металла или тарельчатых пружин);

- при испытании на устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды (исполнение УХЛ1, ГОСТ 15150—69) выявлено, что соединения медь — сплав АД31Т (АД31Т1) могут выполняться без металлопокрытий, соединения медь-алюминий непременно требуют защитного металлического покрытия;

- для обеспечения коррозионной стойкости контактных соединений медь — сплав АД31Т (АД31Т1) в условиях влажных субтропиков и тропиков (исполнение ΤΒ1, ГОСТ 15150—69) и в агрессивной среде (атмосфера типа П, ГОСТ 15150—69) на алюминиевый сплав следует наносить защитное металлическое покрытие 1112.06 (ГОСТ 9.073—77) или покрытие припоем НОЦ-80 (ОСТ 4.Г0.033.200), выполненное горячим способом с применением ультразвука; в последнем случае рекомендуется дополнительная защита контакта смазкой ЦИАΤИΜ-221 или ЦИАТИМ-201.

Таблица 27

Наряду с лабораторными исследованиями контактных соединений проводников из алюминиевых сплавов, имеется опыт эксплуатации сплава в различных электротехнических устройствах.

В 1974 г. на подстанциях Ленинградского метрополитена алюминиевые шины 10x100 мм были присоединены к медным выводам различных аппаратов через переходные пластины из алюминиевого сплава типа АП. После трех лет эксплуатации сопротивление разборных контактных соединений не возросло и составило 90—95% сопротивления равновеликой шины из алюминия. Это ниже значений, допустимых ГОСТ 10434—82.

С 1978 г. успешно эксплуатируются на промышленных предприятиях болтовые и разъемные контактные соединения распределительных шинопроводов ШРА-73 с шинами из сплава АД31Т1.

В течение 13 лет алюминиевый сплав АД31Т1 эксплуатируется в закрытом неотапливаемом помещении подстанции № 32 г. Бокситогорска ЛВС Ленэнерго. Электрическое сопротивление контактных соединений переходных пластин типа АП из алюминиевого сплава АД31Т1, с медными выводами разъединителей составляет 94% сопротивления равновеликого участка пластины.

Таким образом, результаты теоретических и экспериментальных исследований, подтвержденные данными лабораторных испытаний и опытно-промышленной эксплуатации, позволяют рекомендовать в качестве материала проводников использование алюминиевого сплава с содержанием магния 0,5% и кремния 0,3%. Стабильность электрического сопротивления контактных соединений проводников из алюминиевых магниево-кремниевых сплавов не уступает стабильности сопротивления медных контактов.