§ 76. Предупреждающая сигнализация

В зависимости от характера установки, применяемых в ней машин и трансформаторов, особенностей схемы и сети и других условий предупреждающая сигнализация может охватывать те элементы установки, которые имеют соответствующие устройства (датчики) для подачи электрических импульсов, приводящих сигнализацию в действие.

Датчиками импульсов являются:

реле напряжения — при повреждениях изоляции и однополюсных замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралью;

устройства максимальной токовой релейной защиты от перегрузок — при перегрузке трансформаторов и генераторов;

газовые реле — при внутренних повреждениях в трансформаторах или течи из них масла;

термосигнализаторы — при чрезмерном нагреве масла трансформаторов и др.

Датчики приводят в действие присоединенные к ним сигнальные или промежуточные реле, которые, срабатывая, включают сигналы.

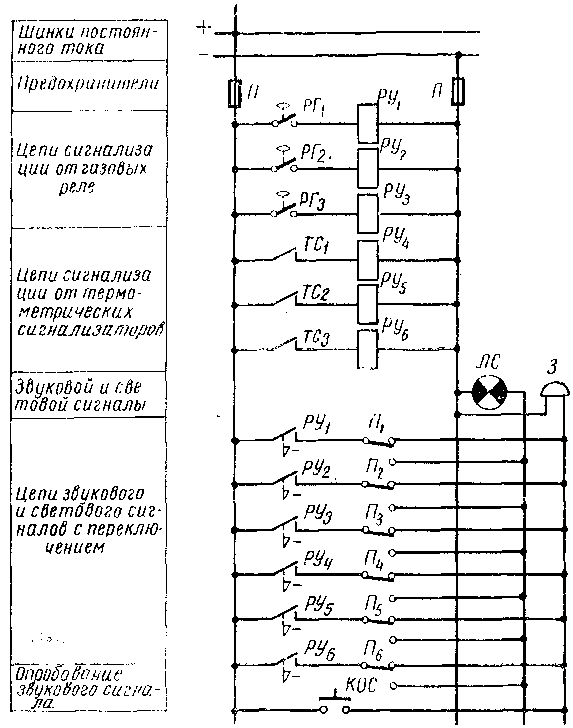

Рис. 235. Участок схемы установки предупреждающей

сигнализации с местным съемом звукового сигнала:

РГ1, РГ2, РГ3 —контакты газовых реле трансформаторов 1, 2 и 3-й фаз; TC1, ТС2; ТС3—контакты термосигнализаторов трансформаторов 1, 2 и 3-й фаз; РУ1, РУ2 и т. д. — указательные реле; П1, П2 и т. д.—переключатели индивидуального съема звукового сигнала; КОС —кнопка опробования звукового сигнала;

З — электрозвонок; ЛС — лампа сигнальная

Предупреждающая сигнализация имеет электрозвонок. Характер и место возникшего опасного режима в простейших установках определяют по выпавшему флажку указательного реле (индивидуальная сигнализация). В сложных установках с большим числом трансформаторов, генераторов и других элементов индивидуальная сигнализация осуществляется при помощи световых табло.

Услышав звуковой сигнал, дежурный выключает его и по индивидуальным указателям определяет место и причину действия сигнализации.

На рис. 235 приведен участок схемы установки предупреждающей сигнализации с местным съемом звукового сигнала, относящийся к одной трансформаторной группе. Сигнализация предусматривает контроль за внутренними повреждениями, течью масла и его температурой, для чего каждая фаза трансформаторной группы снабжена своим газовым реле и термометрическим сигнализатором. При действии звонка по выпавшему флажку указательного реле или по сигналу табло определяют место повреждения и причину, вызвавшую действие сигнала, затем соответствующим переключателем снимают звуковой сигнал, переводя его на световой, устраняют причины неполадок, возвращают указательное реле в исходное положение и переводят переключатель на звуковой сигнал.

Из схемы видно, что после съема звукового сигнала индивидуальным переключателем звуковой сигнал готов к действию при срабатывании любого другого датчика.

§ 77. Телеуправление и телесигнализация

Управление большим числом коммутационных аппаратов электрических станций и подстанций с центрального диспетчерского пункта при расстояниях до управляемых объектов в десятки и даже сотни километров решают средствами телеуправления.

Устройства телемеханики передают с пункта управления различные команды на управляемый объект и получают обратно сигналы.

Передача команд с пункта управления, в результате которых на управляемом объекте происходят оперативные переключения, носит название телеуправления (ТУ).

Получение на пункте управления сигналов об оперативных переключениях, которые происходят в результате телеуправления, называют телесигнализацией (ТС).

Устройства ТУ и ТС состоят из двух частей: передающей (распорядительной);

приемной (исполнительной).

Распорядительную часть ТУ размещают на пункте управления и приводят в действие при помощи ключей управления, а исполнительную — на управляемом объекте, например на подстанции, где применяются сигналы для выполнения команд диспетчера. Распорядительную часть ТС размещают на управляемом объекте, а исполнительную—на пункте управления. Пункт управления и управляемый объект соединяют линией связи.

Работа систем телеуправления основана на их способности выбирать из большого количества посылаемых сигналов один определенный сигнал, необходимый для управления данным объектом. Такую способность называют избирательной способностью, или селективностью, а способ, по которому она осуществляется, — системой селекции.

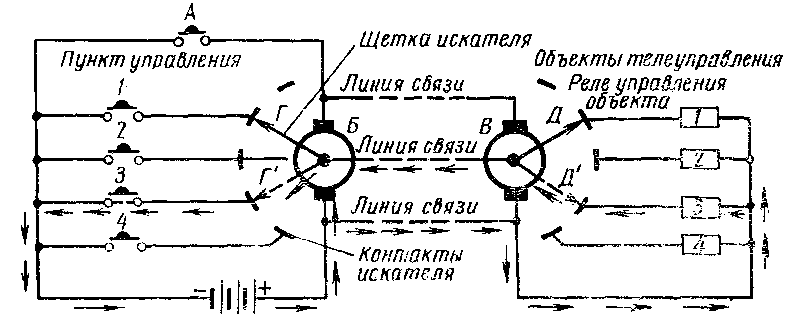

Рассмотрим принцип селекции в телеуправлении (рис. 236). На пункте управления помещают ключи управления по количеству управляемых объектов. В нашем случае имеются четыре ключа управления — 7, 2, 5, 4, которыми можно включать четыре объекта. Таких ключей может быть значительно больше.

Предположим, что необходимо с пункта управления привести в действие на управляемом объекте реле 3 для включения соответствующего оборудования, например выключателя. Для этого на пункте управления диспетчер включает ключи 3 и А. При включении ключа А электромоторчики искателей Б на пункте управления и В на управляемом объекте, вращаясь, начнут перемещать щетки искателей с одного контакта искателя на другой. Когда щетки искателей Б и В дойдут до третьего контакта, цепь которого замкнута ключом 3, реле 3 управляемого объекта возбудится от тока, передаваемого к плюсу батареи (указано стрелками) по линии связи через реле 3, щетку искателя Д', линию связи, щетку искателя Г', замкнутый ключ 3 и минус батареи. Реле 3 замкнет свои контакты и включит выключатель.

Прохождение щеток искателей Г и Д через первые и вторые контакты не вызывает срабатывания реле 1 и 2,так как на пункте управления ключи 7 и 2 разомкнуты и цепь через щетку искателя Г на минус батареи не возникает.

В рассмотренной схеме щетки искателей перемещаются одновременно (синхронно) электромоторчиками на диспетчерском пункте и на подстанции.

В существующих установках телеуправления широко используют устройства с шаговыми искателями, в которых щетки искателя перемещаются электромагнитным приводом. Шаговый искатель диспетчерского пункта синхронно ведет шаговый искатель управляемой подстанции подобно тому, как набирающий диск автоматического телефона ведет соответствующий шаговый искатель на АТС.

Ρис. 236. Принцип устройства и действия синхронной временно-импульсной системы телеуправления

Шаговые искатели подают напряжение в сеть импульсами (с перерывами). Эти импульсы могут иметь различную продолжительность. Например, при перемещении щеток искателя до контакта, который замыкает цепь на включение объекта, в линию связи посылаются короткие импульсы, а на том контакте, который будет замыкать нужную цепь, импульс будет в 4—5 раз продолжительнее. Так как щетки искателей на пункте управления и управляемой подстанции перемещаются синхронно, то эту систему называют синхронной временно-импульсной системой телеуправления.

В различных системах ТУ и ТС сигналы могут отличаться один от другого не только продолжительностью импульса, но также различной полярностью, частотой и другими свойствами.

При осуществлении систем ТУ и ТС выполняют также систему телеизмерений (ТИ), позволяющую контролировать на диспетчерском пункте режим работы управляемой подстанции и ее отдельных установок, т. е. измерять напряжение, мощность, частоту и другие величины.

Важнейшим элементом оборудования телемеханизированного диспетчерского пункта энергосистемы является диспетчерский щит.

На щит нанесена мнемоническая схема энергосистемы, на которой символами изображены генераторы, трансформаторы, выключатели, разъединители, главные шины, линии электропередачи и т. п. На мнемосхеме воспроизводятся все изменения, возникающие в энергосистеме. С этой целью символы генераторов и выключателей снабжают сигнальными лампами, которые управляются телемеханическими сигналами через устройства ТУ и ТС.

Особо выделяют расположенные на фронтоне диспетчерского щита сумматор электрической мощности всей энергосистемы и прибор, указывающий частоту тока в системе.

Рабочим местом дежурного диспетчера является диспетчерский пульт. На пульте на специальных планшетах размещены ключи, кнопки и сигнальные лампы, связанные в общей схеме с устройствами ТУ и ТС. Находясь за пультом, диспетчер держит в поле зрения мнемосхему, наблюдает за приборами телеизмерения, размещенными в приборной приставке пульта, и производит все необходимые операции телеуправления и телеизмерений.