Коммутационные, или, как их иногда называют, оперативные, аппараты, включающие и отключающие электрические цепи, могут быть разделены на три основные группы:

аппараты для оперативных действий при отсутствии тока нагрузки или при весьма малых нагрузках. К этой группе относят разъединители;

аппараты для оперативных действий при нагрузках, не превышающих нормального значения. К этой группе относят выключатели нагрузки;

аппараты для включения и отключения электрических цепей при любых нагрузках, перегрузках и коротких замыканиях. К этой группе относят выключатели мощности.

Как известно, при размыкании цепи электрического тока между расходящимися контактами обычно возникает электрическая дуга, которая представляет опасность для коммутационных аппаратов. Поэтому в зависимости от назначения той или иной группы коммутационных аппаратов в их конструкции предусматриваются определенные устройства, обеспечивающие надежность и безопасность работы данного аппарата, а также быстрое гашение дуги и разрыв цепи тока при отключениях.

§ 31. Возникновение дуги и ее гашение

Электрическая дуга возникает вследствие ионизации промежутка, образующегося между размыкающимися контактами.

Под действием электрического поля, напряженность которого будет тем больше, чем меньше расстояние между расходящимися контактами и чем выше приложенное к ним напряжение, происходит так называемая ионизация толчком (или ударная ионизация).

Сущность этого явления заключается в том, что под действием электрического поля свободные электроны частиц воздуха (или газа), заполняющие промежуток между контактами, устремляются с большой скоростью к аноду; при полете они, сталкиваясь с нейтральными частицами, выбивают из них часть электронов, которые включаются в общий поток частиц, направляющихся к аноду, а положительные ионы устремляются к катоду.

Возникновению ударной ионизации способствует также термоэлектронная эмиссия, т. е. выделение свободных электронов с поверхности раскаленного металла только что разомкнувшихся контактов. Последние раскаляются оттого, что с уменьшением площади соприкосновения (в процессе размыкания) увеличивается плотность тока на площади, которая к моменту окончательного разрыва становится бесконечно малой.

При определенной степени ионизации промежуток между контактами пробивается и возникает электрическая дуга (рис. 62), вг’-окая температура которой создает термическую ионизацию.

Сущность термической ионизации состоит в том, что нейтральные частицы газа, попадая в область действия высокой температуры дуги (достигающей 10 000 оС), приходят в быстрое беспорядочное движение и, сталкиваясь, распадаются на свободные электроны и положительные ионы.

Дуга гаснет при деионизации промежутка, т. е. при образовании нейтральных частиц (воссоединении отрицательных и положительных частиц).

Быстрой деионизации промежутка и гашению дуги способствуют следующие условия:

Обдувание дуги воздухом или газами создается искусственно, в специальных дугогасительных камерах, где вдоль или поперек дуги продувается сжатый воздух или водород. Воздух поступает из специальных баллонов, а водород генерируется под действием высокой температуры дуги из трансформаторного масла, в котором помещаются контакты.

- уменьшение напряженности электрического поля благодаря устройству для быстрого расхождения контактов. При переменном токе уменьшению напряженности электрического поля также способствуют переходы тока через нулевое значение;

- интенсивное охлаждение дуги, достигаемое уменьшением ее сечения при быстром удлинении (при этом сопротивление цепи будет быстро увеличиваться, а ток уменьшаться) и обдуванием дуги воздухом или газами, обладающими высокой теплоёмкостью и теплопроводностью (например, водородом).

Быстрое удлинение дуги обеспечивается большой скоростью расхождения контактов аппарата. Кроме того, в ряде конструкций предусматривается одновременное образование нескольких последовательных дуг (цепь разрывается сразу в нескольких местах).

§ 32. Контакты коммутационных аппаратов

Контакты являются важной частью всякого аппарата. Коммутационные аппараты имеют постоянные неразмыкающиеся и не перемещающиеся относительно друг друга жестко скрепленные контакты (жесткие), например зажимы для присоединения к аппаратам шин и проводов. Кроме того, аппараты имеют периодически замыкающиеся и размыкающиеся контакты (разъемные), осуществляющие включение и отключение электрических цепей. Разъемные контакты состоят из неподвижной и подвижной частей.

Рис. 62. Возникновение электрической дуги при расхождении контактов:

а — протекание тока до начала расхождения контактов; б — протекание тока перед отрывом контактов друг от друга; в — протекание тока и возникновение дуги после расхождения контактов

Некоторые коммутационные аппараты имеют также скользящие контакты, которые, не размыкаясь, перемещаются относительно друг друга, оставаясь при этом электрически связанными. Скользящие контакты тоже состоят из неподвижной и подвижной частей.

Контакты аппаратов, будучи соединены друг с другом, должны обеспечивать надежность и плотность соединений, чтобы протекающий по электрической цепи ток не встречал дополнительного сопротивления в месте контактного соединения и не вызывал в нем излишнего нагрева.

Сопротивление электрическому току в контактном соединении называют переходным сопротивлением контакта.

Разъемные контакты коммутационных аппаратов при отключении электрической цепи, по которой протекает ток, подвергаются действию электрической дуги, возникающей между неподвижной и подвижной частями. Под действием температуры дуги может происходить оплавление и частичное испарение металла контактов или даже уваривание контактов. В результате этого контакты могут оказаться непригодными к дальнейшей работе.

К разъемным контактам любых коммутационных аппаратов предъявляются следующие основные требования:

- постоянство переходного сопротивления. Это достигается силой взаимного нажатия (давления) контактов под действием пружин и естественной упругости материала; самоочищением от оксидной пленки, образующейся на контактах, если они отключены (самоочищение происходит при взаимном трении контактов во время их замыкания); достаточной площадью взаимного соприкосновения (числом точек касания).

Следует отметить, что соприкосновение контактных плоскостей происходит не по всей площади, а только в ограниченном числе точек вследствие неровностей, остающихся на поверхности контактов после обработки, взаимных перекосов при недостаточной регулировке и т. п. При недостаточном количестве точек соприкосновения и слабом взаимном нажатии переходное сопротивление может оказаться большим. Тогда при протекании по цепи больших токов плотность тока в контактном соединении станет чрезмерно высокой и соединение начнет перегреваться, что повлечет за собой дальнейшее увеличение переходного сопротивления и еще больший нагрев, в результате чего контакты могут быть повреждены.

Для обеспечения достаточного числа точек соприкосновения контактов необходимы тщательная пригонка соприкасающихся плоскостей и точная регулировка, исключающая перекосы контактов или недостаточно глубокое вхождение одного контакта в другой;

- механическая прочность контактов. Такие контакты должны выдерживать определенное число включений и отключений. При этом не должно быть самоотвертывания гаек и болтов, ослабления пружин, срабатывания осей и других трущихся частей, смещения ограничивающих упоров и т. д.;

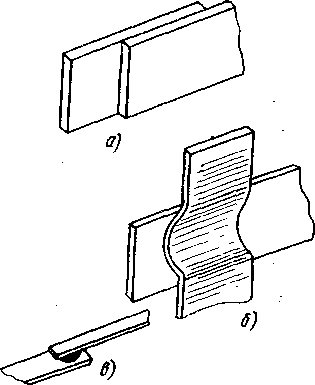

Рис. 63. Контакты:

а — плоский; б — линейный; в — точечный

- устойчивость против тепловых и электродинамических действий сквозных токов короткого замыкания.

Разъемные контакты коммутационных аппаратов, предназначенных для разрыва электрической цепи под нагрузкой (выключатели нагрузки и выключатели мощности), не должны также повреждаться электрической дугой; это обеспечивается тем, что дуга возникает только между определенными частями контактов (дугогасящими); вся же основная (рабочая) часть контактов действию дуги не подвергается.

Кроме того, разъемные контакты коммутационных аппаратов не должны свариваться или разрушаться при включении аппарата на имеющееся во включаемом присоединении короткое замыкание. Поэтому аппарат нужно включать быстро, а чтобы при ударе подвижного контакта о неподвижный они не вибрировали и не отскакивали друг от друга (в противном случае могут возникнуть кратковременные дуги, оплавляющие и сваривающие контакты), контакты снабжены специальными пружинами.

Разъемные контакты различают по принципу соприкосновения (касания) друг с другом и по исполнению.

По принципу соприкосновения контакты могут быть трех видов:

плоские, соприкасающиеся широкими поверхностями (рис. 63, а). Эти контакты имеют ряд существенных недостатков: непостоянное переходное сопротивление из-за малого и меняющегося числа точек касания и плохого самоочищения; недостаточную электродинамическую устойчивость и др.;

линейные, соприкасающиеся только по узкой поверхности (рис. 63, б). Эти контакты получили самое широкое применение во всех современных аппаратах. Основным их достоинством является постоянство переходного сопротивления, так как приложенное к линейному контакту усилие пружин распределяется на малую контактную поверхность, чем достигается высокое удельное давление в контакте. Это способствует получению большого числа постоянных точек надежного касания и хорошему самоочищению соприкасающихся поверхностей. Линейные контакты обладают высокой электродинамической устойчивостью, регулировка их проста и надежна;

точечные, соприкасающиеся в одной или нескольких определенных точках (рис. 63, в). Эти контакты наряду с линейными имеют также широкое применение в современных аппаратах, так как в точках касания создается весьма высокое удельное давление, обеспечивающее постоянство переходного сопротивления.

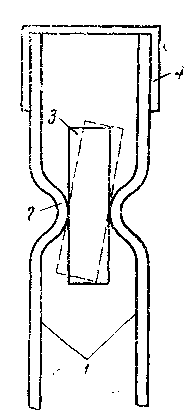

Рис. 64. Устройство рубящего линейного контакта: 1— подвижный двухполосный контакт (расщепленный нож); 2 — контактный выступ подвижного контакта; 3 — неподвижный контакт (стойка); 4 — пружинящая скоба

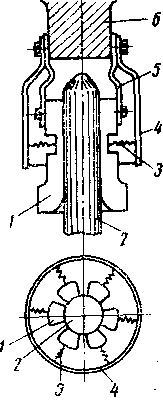

Рис. 65. Устройство розеточно-стержневого контакта: 1 — неподвижный контакт (сегментная розетка); 2 — подвижный контакт (стержень); 3 — контактные пружины; 4 — упорное кольцо; 5 — гибкое соединение; 6 — основание

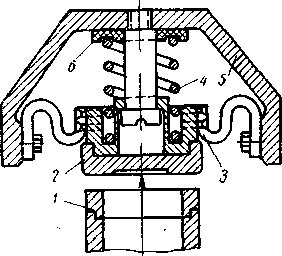

Рис. 66. Устройство торцового контакта:

1 — подвижный трубчатый контакт; 2 — неподвижный контакт (диск); 3 — гибкое соединение; 4 — контактная пружина; 5 — корпус неподвижного контакта; 6 — изолирующая шайба

По принципу исполнения различают контакты: рубящие (рис. 64), состоящие из подвижного контакта (ножа) 1 и неподвижного контакта (стойки) 3. Рубящие контакты могут быть с плоским, линейным или точечным соприкосновением;

розеточно-стержневые (рис. 65) с линейным соприкосновением, состоящие из неподвижного контакта (розетки) 1 и подвижного контакта (стержня) 2;

торцовые (рис. 66) с плоским, линейным или точечным соприкосновением.

Формы и конструкции неподвижных и подвижных контактов разъемного соединения разнообразны и зависят от назначения, принципа работы и конструкции коммутационных аппаратов, описываемых ниже.

Контрольные вопросы

- На какие три группы можно подразделить коммутационные аппараты?

- Объясните процесс возникновения электрической дуги между контактами, которые размыкают электрическую цепь.

- Какие условия способствуют ускорению процесса гашения дуги и какие средства для этого используются в коммутационных аппаратах?

- Какие контакты называются жесткими, скользящими и разъемными?

- Каким трем основным требованиям должны отвечать разъемные контакты?

- Какие виды контактов различают по принципу их соприкосновения друг с другом?

- Какое исполнение могут иметь разъемные контакты?