Голые токоведущие шины изготовляют из меди, алюминия и стали.

Для жесткой ошиновки наиболее широко применяются алюминиевые шины, а для гибкой — сталеалюминиевые провода.

Сечение и форма шин зависят от величины тока, условий охлаждения, а также от номинального напряжения установки, при больших величинах которого и определенных метеорологических условиях возникает коронирование,?, е. стекание электрических зарядов с ребер шин в атмосферу.

Для закрытых РУ напряжением до 15—18 кВ, связанных, как правило, с протеканием значительных токов, применяют шины прямоугольного сечения в виде полос длиной до 5 м, шириной 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм и толщиной 4, 5, 6, 8 и 10 мм.

Размер поперечного сечения шин принято определять шириной и толщиной. Наиболее ходовыми являются шины размером: 40X4 (площадь поперечного сечения 160 мм2); 40X5; 50x5; 50X6; 60X6; 60X8; 80X8; 80X10; 100x8 и 100X10 мм.

Кроме шин прямоугольного сечения для установок с большими токами нагрузки и особенно с большими токами короткого замыкания применяют шины коробчатого сечения (например, в качестве внутренних токопроводов от выводов мощных генераторов).

Прямоугольные и коробчатые шины благодаря своей форме быстро охлаждаются (большая площадь теплоотдачи) и, кроме того, при соответствующем расположении обладают большой электродинамической устойчивостью. Достоинством этих шин является также их относительная дешевизна и удобство монтажа. Существенным недостатком прямоугольных шин является то, что при больших значениях напряжения возникает коронирование, которое сопровождается потерями энергии, а также может вызвать перекрытие изоляторов и воздушных промежутков между ними вследствие ионизации воздуха. Корона повреждает и шины.

Для ЗРУ напряжением 35—110 кВ, а также для ОРУ всех напряжений применяют шины круглого сечения, исключающие их коронирование при хорошей погоде.

При выполнении гибкой ошиновки в качестве круглых шин используют голые сталеалюминиевые провода марки АС, предназначенные для воздушных линий.

Для жесткой ошиновки в качестве · круглых шин применяют стальные трубы.

§ 28. Элементы шинных конструкций закрытых РУ

Частью шинного устройства РУ являются главные (сборные) шины, так как к ним поступает электроэнергия от генераторов электростанций или трансформаторов подстанций и к ним же присоединяются все отходящие линии.

В ЗРУ шины разных фаз располагают вертикально, горизонтально или наклонно. В первом случае шины отдельных фаз разделяют полками.

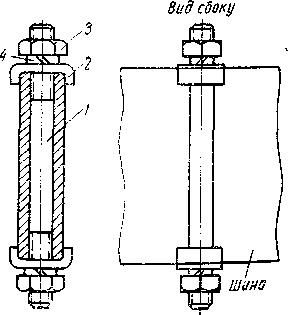

Рис. 55. Распорная прокладка РПШ для пакета из двух шин:

1 — шпилька; 2 — скоба; 3 — гайка; 4 — шайба

Независимо от положения шины прямоугольного сечения устанавливают на изоляторах так, чтобы они были обращены друг к другу узкими сторонами (ребрами), что повышает электродинамическую устойчивость шин при протекании токов короткого замыкания.

При больших токах нагрузки шины прокладывают в виде пакетов (см. рис. 47), состоящих из нескольких полос с воздушными зазорами между ними, равными толщине шины. Зазоры обеспечивают лучшее охлаждение шин, что позволяет нагружать их большим током, чем при сплошной шине с поперечным сечением, равным сумме сечений полос пакета.

Однако с увеличением числа полос в пакете допустимая нагрузка возрастает не пропорционально их числу, а значительно меньше, так как условия охлаждения шинного пакета становятся тем хуже, чем больше в нем полос. Кроме того, при переменном токе магнитные поля соседних полос в пакете, влияя друг на друга, создают дополнительный нагрев. Поэтому при переменном токе в пакет собирают не более двух-трех полос.

Для создания зазора между полосами шинного пакета применяют распорные шинные прокладки РПШ (рис. 55), которые устанавливают по всей длине пакета через определенные интервалы. Прокладки РПШ состоят из стальной шпильки 1, двух скоб 2 из листовой стали, гаек 3 и пружинных шайб 4.

6)

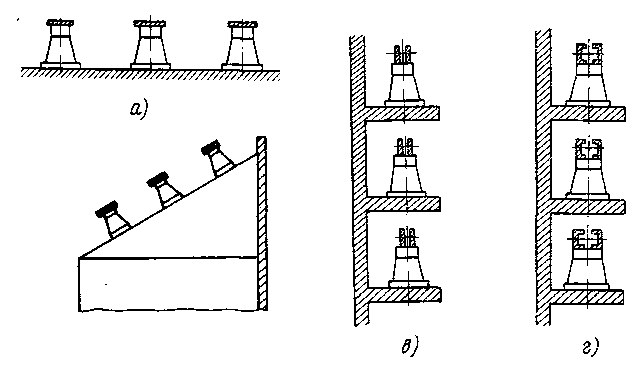

Рис. 56. Расположение главных шин:

а —горизонтальное; б—наклонное; в — вертикальное расположение плоских шин; г —вертикальное расположение коробчатых шин

На рис. 56 показано горизонтальное, вертикальное и наклонное расположение главных шин ЗРУ. Из рисунка видно, что шины в зависимости от того, в какой плоскости их прокладывают, устанавливают на изоляторах либо широкой, либо узкой стороной (на плоскость или на ребро).

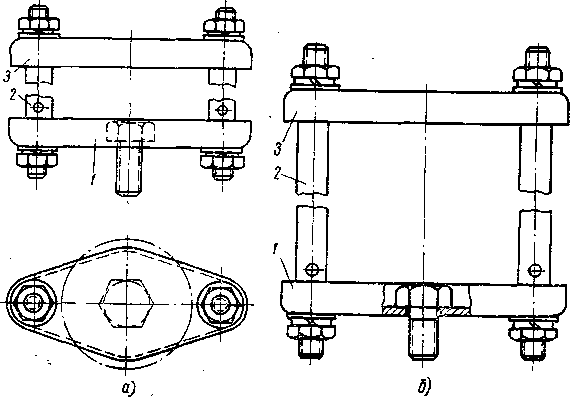

Рис. 57. Шинодержатели:

а—для крепления шин на плоскость (ПШ); б —для крепления шин на ребро (РШ); 1 — основание; 2 —шпилька; 3 — верхняя накладка

Для крепления шин к изоляторам применяют шинодержатели. Широкое распространение получили шинодержатели ПШ и РШ (рис. 57) для крепления шин на плоскость и на ребро. Эти шинодержатели изготовляют различных размеров в зависимости от сечения и числа полос в пакете.

Шинодержатели ПШ и РШ состоят из основания 1 и верхней накладки 3, которые выполнены в форме полых чашей, штампованных из листовой стали; шпильки 2 снабжены пайками и шайбами. Для предупреждения возникновения вихревых токов и нагрева шинодержатели одна шпилька делается из стали, а другая из латуни, что создает разрыв стального магнитного контура вокруг шины.

Между установленной в шинодержателе шиной и верхней накладкой предусматривается зазор 1,5—2 мм, что обеспечивает свободное перемещение шин вдоль их оси при нагреве токами нагрузки и токами короткого замыкания.

Шинодержатели крепят к опорным изоляторам для внутренней установки одним болтом через отверстие в центре основания шинодержатели. В отдельных случаях прокладываемые на плоскость шины крепят к изоляторам болтами через отверстие в шине, что уменьшает сечение шины.

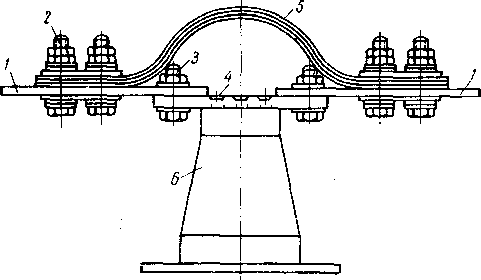

При большой протяженности шин их делят на участки длиной 14—16 м, соединяя компенсаторами удлинения (рис. 58).

Рис. 58. Компенсатор удлинения шин:

1 — шины; 2 — болт крепления компенсатора к шинам; 3 — болт крепления шин к накладке; 4 — соединительная накладка; 5 — гибкие полосы фольги; 6 — опорный изолятор

Компенсатор состоит из ряда изогнутых полос фольги, выполненных из того же металла, что и шины. Общее поперечное сечение компенсатора должно соответствовать поперечному сечению шин.