Глава XIX

УСТРОЙСТВО И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Воздушной линией электропередачи (ВЛ) называют устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе. Провода крепят при помощи изоляторов и арматуры к опорам, кронштейнам, стойкам и др.

ВЛ сооружают на все напряжения и по конструктивным особенностям исполнения разделяют на ВЛ напряжением до 1000 в и свыше 1000 в.

ВЛ напряжением свыше 1000 в, рассматриваемые в настоящей главе, являются основным средством передачи и распределения электроэнергии в современных энергосистемах.

ВЛ напряжением 500 кВ служат для передачи мощности на очень большие расстояния от крупных электростанций в энергосистемы и их объединения.

ВЛ напряжением 330 и 220 кВ применяются для связи между отдельными энергосистемами или для электроснабжения крупных отдаленных промышленных районов.

ВЛ напряжением 110 кВ, как правило, служат для электроснабжения районных подстанций энергосистемы и для связи между такими подстанциями внутри энергосистемы.

ВЛ напряжением 110 и 35 кВ предназначены для электроснабжения удаленных предприятий или небольшой группы предприятий, сосредоточенных в одном районе.

Все перечисленные линии электропередачи Правила устройства электроустановок (ПЭУ) относят клиниям I класса.

К линиям II класса относят ВЛ напряжением до 20к в (обычно 6—10 кВ), которые используют во внутрирайонных сетях при электроснабжении сельскохозяйственных центров, поселков, небольших городов и т. п.

К линиям III класса относят ВЛ напряжением ниже 1000 в.

Воздушные линии трехфазного тока в зависимости от числа проложенных на опорах цепей делят на одноцепные (одна трехфазная линия) и двухцепные (две трехфазные линии). Провода каждой фазы могут быть одиночными и расщепленными; расщепленные фазы могут состоять из двух или трех отдельных проводов.

Цель расщепления фазовых проводов — снизить индуктивное сопротивление линий электропередачи, а следовательно, уменьшить потери электроэнергии и повысить к. п. д. воздушных линий. Расщепленные фазы применяют, в частности, во всех ВЛ напряжением 500 кВ.

Основными конструктивными элементами ВЛ являются опоры и их фундаменты, изоляторы, провода, защитные тросы и линейная арматура.

Опоры из дерева, стали или железобетона служат для подвески проводов на определенной (в зависимости от напряжения) высоте над уровнем земли или воды. Различают опоры промежуточные, поддерживающие провода, и анкерные, принимающие на себя тяжение проводов и защитных тросов. Анкерные опоры устанавливают по трассе между промежуточными опорами через определенные расстояния, а также в начале и конце линии, в точках поворота трассы, на переходах через препятствия (дороги, реки, линии электропередачи и т. п.), при транспозициях проводов, т. е. в тех местах, где взаимное расположение проводов трехфазной линии меняется (что делается для ограничения несимметрии токов и напряжений, возникающей вследствие явления взаимоиндукции между проводами линии).

Изоляторы, изготовляемые из фарфора или стекла, служат для изоляции проводов от опоры и земли.

Провода, в основном сталеалюминиевые, реже алюминиевые и в особых случаях медные, служат токопроводами.

Защитные тросы (стальные оцинкованные), подвешиваемые над проводами, защищают воздушную линию и аппаратуру открытых распределительных устройств от грозовых разрядов.

Линейной арматурой называют различные литые и штампованные детали, при помощи которых соединяют и подвешивают изоляторы (сцепная арматура), закрепляют провода на изоляторах (натяжная и поддерживающая арматура), соединяют провода (соединительная арматура) и т. д.

Трассу линии выбирают по кратчайшему расстоянию от начальной до конечной точек, но она не всегда может оказаться прямой, так как встречающиеся на пути препятствия (овраги, болота, железные и шоссейные дороги, населенные пункты и т. п.) вызывают отклонения трассы, в результате чего образуются углы поворота трассы и переходы ее над препятствиями.

Трассу линии разбивают на пролеты (рис. 186).

Промежуточным пролетом называют расстояние между двумя соседними опорами.

Анкерным пролетом называют расстояние между двумя ближайшими анкерными опорами. На прямых участках (без переходов) анкерный пролет включает в себя ряд промежуточных опор.

Величина промежуточного пролета зависит от напряжения линии и сечения провода и обычно составляет: для ВЛ 35—110 кВ от 100 до 200 л; для ВЛ 154 кВ от 200 до 300 л; для ВЛ 220—500 хе от 300 до 500 м.

Анкерный пролет на прямых участках без переходов с применением на промежуточных опорах для крепления проводов скользящих или выпускающих зажимов (при обрывах), в зависимости от сечения провода, составляет 5—10 км. Провода в центре пролета между соседними опорами провисают, образуя так называемую стрелу провеса.

Стрелой провеса провода (или троса) называют расстояние по вертикали от прямой линии, соединяющей точки закрепления провода на двух соседних опорах, до низшей точки провеса провода (или троса). Величина стрелы провеса зависит от длины пролета, сечения и материала провода.

Габаритом провода над землей называют расстояние от низшей точки провода до поверхности земли или воды. Габарит провода над землей зависит от напряжения линии и характера местности, где проходит трасса линии.

Для ВЛ 35—110 кВ допускаемый габарит провода над землей составляет до 7 м, для ВЛ 220—330 кВ — от 6 до 8 м; для ВЛ 500 квот 7 до 8 м.

Рис. 186. Участок воздушной линии напряжением 110 кВ на деревянных опорах

В ряде случаев при «переходах» габарит провода над землей может быть иным. Расстояние между проводами ВЛ зависит от напряжения линии, длины пролета и расчетной скорости ветра. При горизонтальном расположении проводов эти расстояния составляют: для ВЛ 35 кВ от 3 до 3,5 м ; для ВЛ 110 кВ от 4 до 4,5 м; для ВЛ 220 кВ от 5 до 6 м; для ВЛ 500 кВ от 10,5 до 11 м.

§ 63. Опоры и фундаменты

Опоры для ВЛ могут быть деревянные, металлические (стальные) и железобетонные.

Деревянные опоры (см. рис. 186 и 187) получили широкое применение при сооружении ВЛ напряжением

6; 10; 35 и 110 кВ.

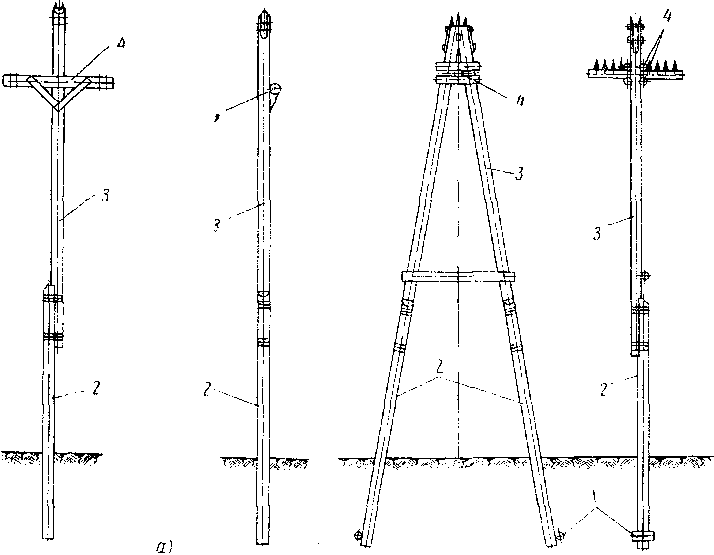

Рис. 187. Деревянные опоры для воздушных линий напряжением 6—10 кВ:

а — промежуточная одностоечная типа «свечка»; б — анкерная А-образная; 1 — ригели; 2 — пасынки-сваи; 3 — стойки; 4 — траверса

Для изготовления деревянных опор в основном применяют сосну или лиственницу, пропитанную антисептиком (противогнилостным составом). Деревянные опоры обладают рядом существенных достоинств, но вместе с тем они имеют и недостатки, главными из которых являются недолговечность и невысокая механическая прочность.

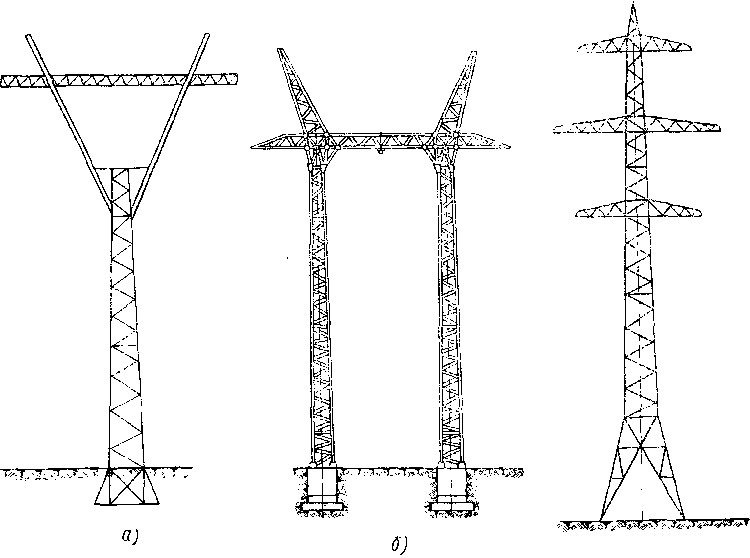

Металлические опоры (рис. 188) в некоторых случаях применяют на ВЛ напряжением 35 кВ, чаще на ВЛ 110 кВ и, как правило, на ВЛ 220 и 500 кВ. Металлические опоры, изготовляемые в основном из угловой стали, долговечны и обладают высокой механической прочностью. Однако изготовление металлических опор связано с большим расходом металла, поэтому в последние годы строительство ВЛ на металлических опорах ограничено.

Железобетонные опоры (рис. 189) в настоящее время широко применяют в строительстве ВЛ напряжением 35, 110 кВ и выше.

Рис. 188. Металлические промежуточные опоры для воздушных линий напряжением 220 кВ:

а — опора типа «рюмка» с горизонтальным расположением проводов; б— портальная опора с горизонтальным расположением проводов; в — опора двухцепной линии с расположением проводов «бочкой»

Их изготовляют на заводах методом центрифугирования бетона на стальной арматуре; при этом образуются полые цилиндрические детали необходимого сечения и длины. Железобетонные центрифугированные опоры долговечны, обладают высокой механической прочностью и дают до 50—60% экономии металла по сравнению с металлическими опорами.

Конструкция опор зависит главным образом от их назначения (промежуточные, анкерные, угловые, транспозиционные и т. п.), рабочего напряжения и числа цепей линии, от климатических и атмосферных условий местности, где проходит трасса.

Фундаментом называют часть опоры, которая помещена в грунт. Фундамент передает давление опоры грунту и препятствует опрокидыванию опоры под действием тяжения проводов и порывов ветра.

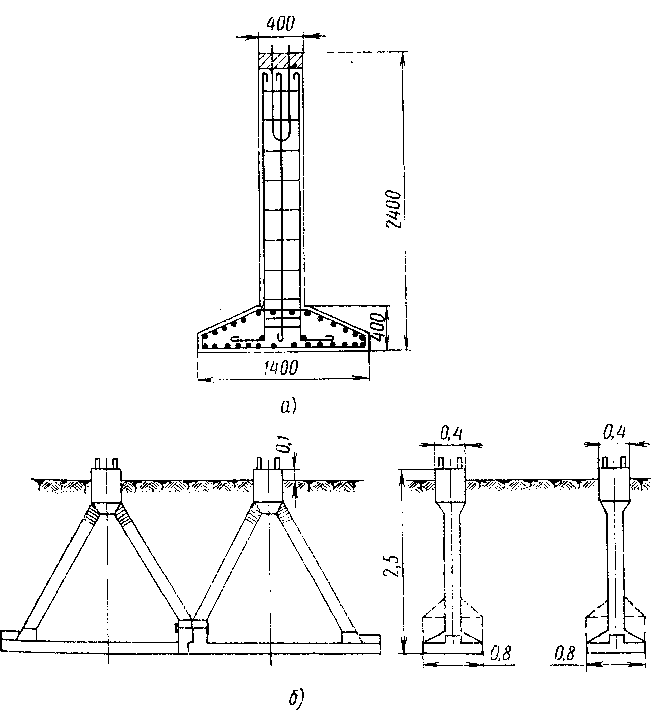

Рис. 189. Железобетонные центрифугированные опоры воздушных линий: а — напряжением 35 кВ; б —напряжением 110 кВ

Рис. 190. Сборные железобетонные фундаменты:

а — неразъемный подножник для фундамента; б — фундамент из деталей стержневого типа

Для различных видов опор ВЛ фундаментами служат деревянные пасынки или железобетонные сваи, сборные железобетонные фундаменты и монолитные бетонные и железобетонные массивы. Железобетонные сваи широко применяют для установки деревянных и металлических опор ВЛ всех напряжений. Сборные и особенно монолитные бетонные и железобетонные фундаменты используют в основном для тяжелых анкерных и специальных металлических опор, а также при плохих грунтах.

Фундаментом деревянных опор являются так называемые пасынки (пропитанные деревянные стулья или железобетонные сваи), к которым при помощи проволочных бандажей крепят стойки опоры (см. рис. 186 и 187).

Для металлических опор фундаменты выполняют в виде четырех длинных (до 5 м) железобетонных свай с анкерным болтом в верхнем торце, находящемся над поверхностью земли после забивки сваи в грунт.

Сборные железобетонные фундаменты металлических опор в зависимости от типа и тяжести опоры выполняют в виде подножников (рис. 190, а) или из отдельных деталей (рис. 190, б).

Железобетонные сваи, подножники и детали сборных фундаментов изготовляют на заводах.

Монолитные бетонные и железобетонные фундаменты под мощные металлические опоры выполняют, заливая цементный раствор в котлован, в котором предварительно собирают стальную арматуру для железобетонных фундаментов и устанавливают анкерные болты для крепления опоры.

В ряде случаев железобетонные опоры устанавливают прямо в грунт с устройством подземных ригелей (опорных перекладин на нижнем конце опоры).