Теплофикационные электростанции (ТЭЦ) снабжают тепловой энергией близлежащих потребителей, т. е. осуществляют теплофикацию прилегающего района (в радиусе до 50 км). Одновременно ТЭЦ вырабатывает электроэнергию, направляемую соседним предприятиям и в электросети энергосистемы.

На рис. 16 представлена принципиальная технологическая схема теплофикационной станции.

Для теплофикации используется пар из промежуточных ступеней турбины, имеющий достаточно высокие температуру и давление. При этом в зависимости от нужд потребителей к ним поступает либо пар, либо горячая вода, нагреваемая этим паром на

станции в бойлерах, представляющих собой нагревательные баки особой конструкции.

Полностью отработавший и расширившийся в турбинах пар, не имеющий достаточно высокой температуры и давления, поступает в конденсатор и охлаждается циркуляционной водой так же, как и на конденсационных станциях. При отсутствии естественного водоема в качестве циркуляционной воды конденсаторов используют водопроводную воду, для охлаждения которой на территории ТЭЦ сооружают градирни, представляющие собой огромные открытые железобетонные чаны. На внутренних стенках градирни размещены коллекторы труб с отверстиями.

Горячая вода из конденсатора, поступая в трубные коллекторы градирни, стекает тонкими струями через отверстия труб по стенкам градирни на дно и при этом охлаждается. Охлажденная вода со дна градирни вновь поступает в трубы конденсатора, нагревается при охлаждении пара и идет на охлаждение в градирни.

Другим способом охлаждения циркуляционной воды при отсутствии водоемов являются бассейны с разбрызгивающими фонтанами.

Для нужд теплофикации на ТЭЦ устанавливают специальные многоступенчатые турбины, у которых производят отбор пара из промежуточных ступеней. Из начальных ступеней отбирают пар, направляемый на производство, из последующих ступеней так же, как и на конденсационных станциях, пар отбирают для подогрева воды, затем следует отбор пара в бойлеры, где нагревается вода, направляемая в теплофикационную сеть отопления.

Горячая вода в теплофикационной сети под действием насосов циркулирует по замкнутому контуру: из бойлера она поступает в сеть и, охладившись, возвращается в бойлер, где снова нагревается, и опять поступает в сеть.

Количество отбираемого из промежуточных ступеней турбины пара зависит от спроса потребителей на тепловую энергию. При полном отсутствии спроса на тепловую энергию турбины работают в конденсационном режиме, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию. Однако вырабатывать электроэнергию на ТЭЦ в этих условиях неэкономично.

Экономичная работа ТЭЦ возможна только при ее параллельной работе с другими электростанциями энергосистемы, которые могут при отсутствии спроса на тепловую энергию обеспечить электроэнергией потребителей, получающих ее от данной ТЭЦ. Это позволяет останавливать турбоагрегаты ТЭЦ, не вводя их в невыгодный конденсационный режим.

Особенно целесообразно использовать в таких случаях гидроэлектростанции, так как в зимнее время ТЭЦ вырабатывает большое количество электроэнергии, а на многих гидроэлектростанциях из-за недостатка воды зимой выработка электроэнергии падает. Летом же на этих гидроэлектростанциях выработка электроэнергии возрастает, в связи с чем получать ее от ТЭЦ становится невыгодно. Таким образом, ТЭЦ и небольшие гидроэлектростанции, взаимно помогая друг другу, обеспечивают экономичность работы всей энергосистемы.

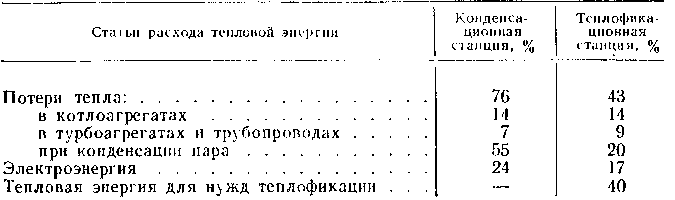

Теплоэлектроцентрали обладают значительно более высоким к. п. д., чем конденсационные станции. Если энергию тепла, сжигаемого в топках котельных установок, принять за 100%, то расход ее по различным статьям на наиболее современных станциях определяется тепловым балансом, приведенным в табл. 5.

Таблица 5

Тепловой баланс паротурбинных станций

Коэффициент полезного действия крупных современных конденсационных станций обычно не превышает 28—32%, а теплофикационных достигает 60—70%. Очевидно, что высокий к. п. д. теплоэлектроцентралей и совершенная организация теплоснабжения явились основными условиями широкого строительства ТЭЦ в крупных городах и промышленных центрах.

Устройство ЭС, ПС и ЛЭП - Производственный процесс теплофикационной электростанции

- Подробности

- Категория: Учеба

Содержание материала

Страница 10 из 62