Применение фотоэлектрического метода С. Б. Юдицким

Визуальная оценка интенсивности видимого искрения щеток до настоящего времени является основным методом контроля качества коммутации. Подобного рода оценка коммутации является в высшей степени субъективной, а поэтому весьма часто как при контроле качества работы щеточных узлов, так и при настройке и наладке коммутации возникают спорные вопросы относительно степени искрения электрощеток. Однако при производстве и эксплуатации электрических машин коллекторного типа чрезвычайно важным является не только более точная отметка уровня искрения щеток.

Еще более важно определение причин неудовлетворительной коммутации.

Идея использования фотоэлемента для оценки качества коммутации возникла сравнительно давно, но первые опыты с применением приборов, в которых датчиком является фотоэлемент, не дали обнадеживающих результатов. Эта первая попытка была сделана С. Б. Юдицким [Л. 3-1], который создал экспериментальную установку с целью более точной отметки искрения щеток. В этой установке искрение щеток воспринималось фотоэлементом, а затем импульсы фототока усиливались и передавались на шлейф магнитоэлектрического осциллографа. В монографии С. Б. Юдицкого приведены кривые фототока искрения, на основе которых он сделал попытку установить зависимость балльности искрения щеток от амплитудных значений фототока, записанного шлейфовым осциллографом.

Как известно, метод С. Б. Юдицкого не дал практических результатов, и причинами этой неудачи является следующее.

- Применение шлейфового осциллографа для записи фототока искрения делало установку весьма сложной и неудобной в повседневной работе, так как для отметки искрения требовалось много времени и труда.

- Для импульсов фототока искрения шлейф осциллографа обладает очень большой инерцией, благодаря чему эти импульсы получаются в резко искаженном виде.

- Электрический износ коллектора и щеток связан не только с высотой импульса фототока искрения, отражающего степень свечения электрических дут, возникающих между щетками и коллектором, но зависит также и от количества дуговых вспышек в единицу времени.

Однако несмотря на то, что метод С. Б. Юдицкого для определения степени искрения щеток посредством фотоэлемента оказался практически непригодным, несомненной заслугой его автора является то, что он первым начал работу в этой области и позволил продолжателям развития этой идеи найти более правильные решения.

Следующая попытка воспользоваться фотоэлементом для осциллографирования и замера искрения была сделана Ю. М. Галоненом [Л. 3-2], который создал прибор с фотоэлектрическим датчиком для оценки искрения токоприемников трамвая и троллейбуса. Ю. М. Галонен высказал мысль и о возможности применения созданного им прибора для определения степени искрения щеток тяговых двигателей, но практических шагов в этом направлении сделано не было.

Фотоэлектрический прибор Ю. Е. Неболюбова

Большим шагом вперед в разработке фотоэлектрического метода оценки степени искрения щеток явились работы Ю. Е. Неболюбова [Л. 2-11], который создал индикатор искрения по схеме на рис. 3-2. Искрение между щеткой и коллектором воспринимается фотоэлементом Ф, от которого импульсы фототока искрения передаются на усилитель переменного тока У. От усилителя эти импульсы поступают в успокоительное устройство УУ, а затем в магнитоэлектрический гальванометр.

В этой схеме большого внимания заслуживает способ суммирования одиночных импульсов с целью усреднения их с последующей оценкой при помощи обычного магнитоэлектрического гальванометра.

Рис. 3-2. Схема фотоэлектрического индикатора искрения щеток, разработанная Ю. Е. Неболюбовым.

В основе схемы лежали соображения ее автора, основанные на том, что свечение на коллекторе, являющееся следствием дуговых разрядов, весьма непостоянно как по ширине сбегающей кромки щеток, так и по времени, даже при неизменном режиме работы машины, а поэтому импульсы фототока, поступающие в усилитель, хаотичны и непостоянны как по величине, так и по форме и частоте повторения. Ю. Е. Неболюбов в обоснование своей схемы совершенно правильно учел эту особенность поведения электрических дуг, возникающих между щеткой и коллектором. По этому поводу он отметил следующее: «...отдельные большие пики фототока не характеризуют процесс коммутации в целом и могут быть вызваны иногда случайными механическими или иными факторами. Поэтому измерения одиночных максимальных пиков фототока не могут служить основанием для безукоризненной оценки интенсивности искрения под одной или несколькими щетками, а искрение следует оценивать по некоторому усредненному значению. Для этого в фотоэлектрическом приборе была предусмотрена успокоительная часть схемы, сглаживающая и усредняющая импульсы фототока».

В приборе Ю. Е. Неболюбова таким успокоителем являлся двухъячеечный RС-фильтр. Усилитель прибора был спроектирован с обеспечением прямолинейности характеристики Uвх = ψ(f) в спектре частот 40...15 - 153 Гц.

С помощью этого прибора Ю. Е. Неболюбов под руководством акад. Μ. П. Костенко провел ряд исследований в области коммутации коллекторных двигателей переменного тока. Но этот прибор был недостаточно чувствителен, и его успокоительная система работала не вполне удовлетворительно.

Индикатор искрения щеток ИИ-1

В 1953 г. в Томском филиале научно-исследовательского института электропромышленности под руководством автора были начаты работы как по созданию фотоэлектрического индикатора искрения щеток, более совершенного по своим характеристикам, так и по разработке методик для более широкого его использования при изучении искрения коллекторных машин. В 1954 г. был разработан и выполнен В. Я. Майстровым [Л. 3-4] первый индикатор искрения, предназначенный не только для отметки искрения щеток, но и для анализа этого искрения с целью выявления причин искрообразования.

Для анализа искрения электрических машин в приборе была предусмотрена электронно-лучевая трубка, позволяющая проследить распределение искрения по всему коллектору. Далее к прибору ИИ-1 был приспособлен шлейфовый осциллограф с пониженной скоростью вращения его фотобарабана, что обеспечило запись фототока искрения при длительных испытаниях электрических машин, что и было использовано как при записи искрения тяговых двигателей на электровозах, так и при изучении зависимости искрения щеток при изменении температуры щеточного контакта. Эта работа была проведена В. А. Фалеевым и А. М. Трушковым.

В последующем этот индикатор искрения в несколько упрощенном виде был использован А. П. Кучумовым в его установке, предназначенной для определения коммутирующей способности электрощеток.

При разработке фотоэлектрического индикатора искрения щеток была принята следующая принципиальная схема: фотоэлемент—усилитель—стрелочный индикатор среднего значения напряжения на выходе усилителя—электронный осциллограф—электронный стробоскоп (рис. 3-3). Фотоэлемент и усилитель обеспечивают объективное преобразование световой энергии, выделяющейся при искрении, в наиболее удобную для измерения энергию электрического сигнала.

Рис. 3-3. Блок-схема индикатора искрения щеток ИИ-1.

В приборе ИИ-1 регистрируются среднее и мгновенное

значения фототока искрения, что обусловлено следующими соображениями:

а) Среднее значение фототока отображает среднее значение световой энергии, выделяющейся при искрении, и поэтому наиболее просто связано с полной средней энергией искрения.

Это позволяет предполагать, что среднее значение фототока является наиболее подходящей величиной для отражения коммутационного износа щеток и коллекторов как результата усреднения многочисленных элементарных процессов, разрушающих контакты.

б) Коммутационное искрение является импульсным процессом, и среднее значение фототока еще не отображает ни импульсных значений энергии, выделяющейся в искре, ни длительности отдельных искровых разрядов. Вместе с тем указанные величины должны оказывать существенное влияние на износ и поэтому изучение их необходимо. В приборе ИИ-1 имеется электронный осциллограф, позволяющий наблюдать изменение фототока во времени.

в) Как правило, из-за механических причин, конструктивных или технологических дефектов машины распределение интенсивности искрения по окружности коллектора неравномерно, что может привести к неравномерному износу или подгару коллектора. Экран электронного осциллографа позволяет видеть картину распределения искрения по окружности коллектора. Дополнение схемы прибора стробоскопом позволяет фиксировать на коллекторе пластины, соответствующие тем или иным участкам наблюдаемой кривой.

Таким образом, показания прибора, измеряющего среднее значение фототока, и осциллограмма фототока на экране осциллографа должны дать возможность не только более точно, чем на глаз, оценивать степень видимого искрения щеток, но и сделать ряд важных заключений, касающихся характера искрения щеток. Так, например, искрение механической природы в высшей степени неравномерно по коллектору, что ясно видно на осциллограмме фототока искрения. Если же искрение имеет в основе природу коммутационную, то импульсы фототока значительно более равномерно распределяются на экране осциллографа. Если искрение имеет место главным образом на тех пластинах, секции которых последними в пазах заканчивают коммутацию, то наиболее четко будут выделяться на экране осциллографа импульсы, соответствующие зубцовой частоте.

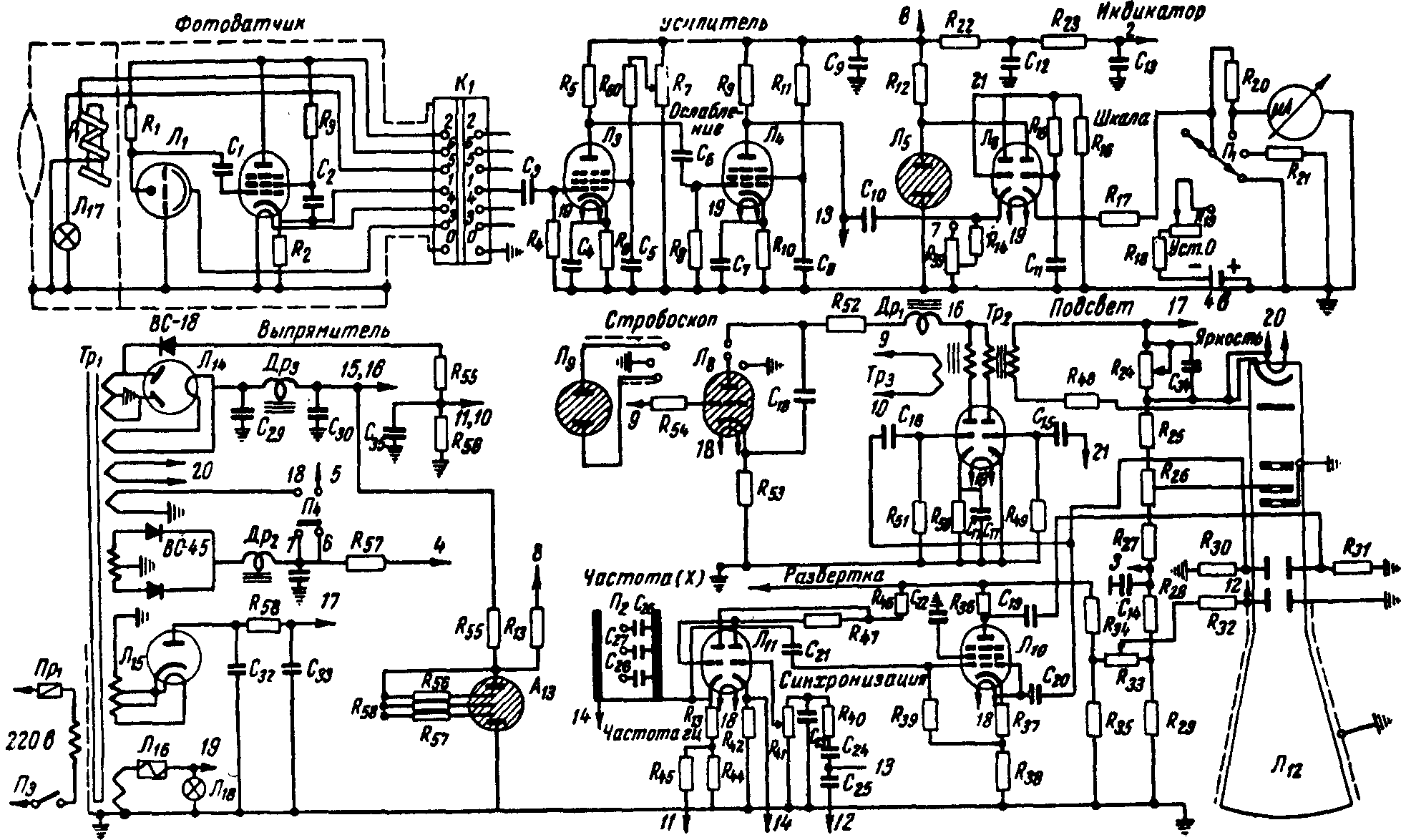

Принципиальная схема прибора ИИ-1 показана на рис. 3-4, а его внешний вид — на рис. 3-5.

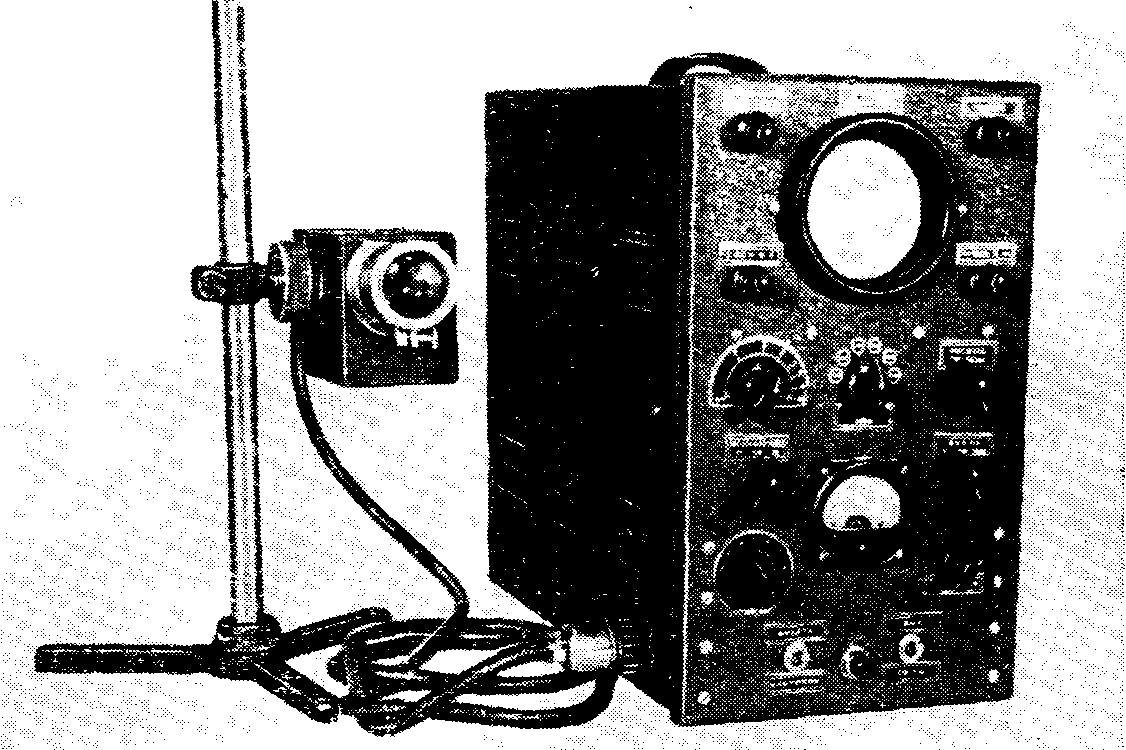

Датчик индикатора искрения состоит из сурьмяноцезиевого фотоэлектронного умножителя ФЭУ-2 и катодного повторителя Л2. Он воспринимает лучистую энергию видимой части спектра, выделяющуюся при искрении, и преобразует ее в соответствующий электрический сигнал. Конструктивно датчик выполнен в виде отдельной приставки, устанавливаемой на штативе непосредственно над исследуемой машиной, и допускает точную наводку на очаг искрения для любой электрической машины, щетки которой доступны визуальному наблюдению.

Усилитель увеличивает сигналы фотодатчика до уровня, позволяющего измерять их и наблюдать на экране осциллографа.

Электронный осциллограф с трубкой 8ЛО-29 позволяет наблюдать картину распределения интенсивности искрения по окружности коллектора и измерять в люменах его пиковые значения на тех или иных участках. Развертка осциллографа перекрывает диапазон 10—104 МГц, частотная полоса пропускания усилителя имеет границы 10—0,5 · 105 Гц.

Ламповый вольтметр Л6 измеряет среднее значение напряжения на выходе усилителя и проградуирован в среднем значении интенсивности светового потока в люменах.

Рис. 3-4. Схема фотоэлектрического индикатора искрения щеток ИИ-1.

Большая постоянная времени и система отсечки шумов (левый триод Л6) обеспечивают устойчивые показания стрелочного прибора при нестабильности искрения и устойчивость нуля стрелочного индикатора. В приборе предусмотрен подсвет луча, обеспечивающий достаточную яркость импульсов искрения на экране, а также есть возможность при помощи электронного стробоскопа фиксировать положение коллектора в момент, соответствующий началу наблюдаемой на экране картины искрения Л8 и Л9.

Рис. 3-5. Общий вид индикатора искрения щеток ИИ-1.

Указанная частотная характеристика прибора принята по тем соображениям, что она согласуется с временем горения электрических дуг, возникающих между щеткой и коллектором при завершении коммутации. Например, измерения на коммутационной установке длительности импульсов напряжения при искрении, визуально оцениваемом в 1,5 балла, показали время горения дуги приблизительно от 7,5-10-5 сек. Р. Хольм [Л. 3-3], исследовавший детально многие вопросы работы щеточного контакта, дает цифры длительности дуги при свободном разрыве контакта порядка 10-4 сек. Более кратковременные искровые разряды, возможно, и возникают под щеткой при коммутации, но разрушительное действие их на коллектор и щетки ввиду малого напряжения и длительности разрядов в большинстве случаев незначительно, поэтому их фиксация не представляет значительного интереса.

Все эти рассуждения говорят о том, что нет необходимости в расширении частотного диапазона индикатора, которое повлекло бы за собой рост уровня шумов и снижение чувствительности прибора.

Градуировка индикатора проводилась по эталонному источнику света с цветовой температурой Тцв=2 850°К, световой поток которого модулировался вращающимся диском с прорезями. Пороговая чувствительность прибора (ограниченная шумами входа)—порядка 5-10-8 лм по экрану. Дальнейшее повышение чувствительности необходимо лишь при исследованиях начальных стадий искрения и может быть достигнуто изготовлением сменной фотоэлектрической приставки на фотоумножителе с большим числом каскадов.

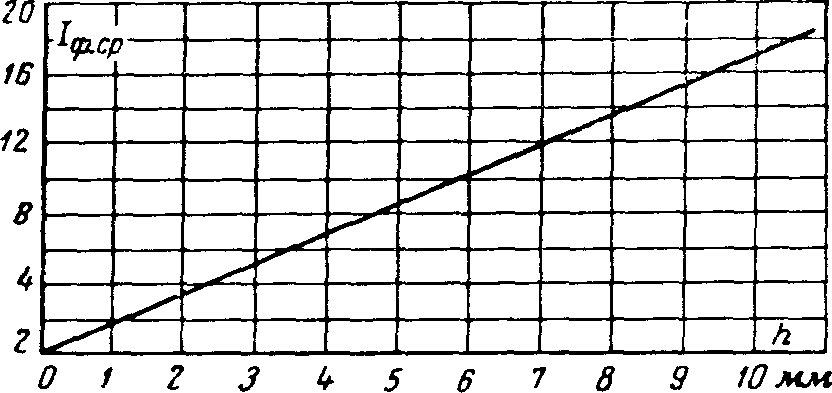

Рис. 3-6. Зависимость высоты импульсов фототока h от показаний индикатора искрения.

Градуировка индикатора ИИ-1

Работы по градуировке фотоэлектрического индикатора и исследованию зависимости показаний его стрелочного прибора и амплитудных значений фототока искрения, измеренных по экрану электронно-лучевой трубки от разЛИЧНЫХ факторов, были проведены И. И. Туктаевым. На рис. 3-6 приведена зависимость высоты импульсов фототока от показаний стрелочного прибора, полученная на установке коллекторного типа, в котором электрические дуги возникали от разрывов цепи тока с активным и индуктивным сопротивлениями. Как видно на графике, эта зависимость прямолинейна, а следовательно, по высоте импульса фототока искрения можно оценивать степень искрения той или иной пластины. Правда, исследования, как указано выше, при снятии этой кривой проводились не на коммутационной установке, а на вращающемся прерывателе, что может в известной мере влиять на характер

импульсов фототока, так как коммутационная дуга в отличие от дуги, возникающей при простом разрыве цепи, характеризуется практически постоянным напряжением. Но опыт работы с индикатором искрения показал, что и при исследовании искрения на коллекторе высота импульсов фототока увеличивается по мере увеличения степени искрения щеток, а поэтому нет необходимости предусматривать для изучения искрения коллектора в электронно-лучевой трубке прибора ИИ-1 очень большую длину развертки луча, так как установить, какие именно пластины искрят больше по сравнению с другими, можно по высотам пиков фототока искрения. Это тем более справедливо, что просматривать форму импульсов фототока нет никакой необходимости, так как у всех у них очертания одинаковы, а следовательно, высота импульса фототока должна являться наилучшим критерием для оценки искрения отдельных пластин по экрану электронно-лучевой трубки. В добавление к этому следует указать, что сопоставлять импульсы по их длительности на экране с большой длиной развертки луча чрезвычайно трудно, в то время как развернутые импульсы в линию или по кругу создают впечатление об искрении всего коллектора и отдельных его участков с первого взгляда.

a — кривая напряжения на дуге в момент размыкания контактов; б — кривая импульса фототока искрения.

На этой же экспериментальной установке с прерывателем тока была сопоставлена форма кривых напряжения дуги и импульсов фототока искрения (рис. 3-7). На основе многочисленных опытов было установлено, что начало световой вспышки запаздывает по отношению к началу дугового разряда. Что касается максимума фототока искрения, то он наступает примерно к моменту окончания дугового разряда. Как видно из приведенных осциллограмм, при искрении наблюдается явление послесвечения, т. е. фототок искрения не сразу исчезает после прекращения горения дуги. Время послесвечения обычно составляет 1,2—1,5 времени горения дуги.

На рис. 3-8 показаны зависимости амплитудного значения фототока искрения от тока разрыва и от индуктивности размыкаемого контура, полученные И. И. Туктаевым (рис. 3-8,а). Амплитудные значения фототока искрения

нарастают в функции тока разрыва по кривым параболического вида, что достаточно хорошо подчеркивает удовлетворительную связь высот этих импульсов с энергией, выделяющейся в дуге. На графике видны при некоторых токах в дуге скачкообразные нарастания высот импульсов фототока искрения, что, как подмечено во время опыта, связано с локализацией дугового разряда в определенных точках сбегающего края щетки. Как показали наблюдения, при искрении, перемещающемся по сбегающему краю щетки, показания одни, но как только оно локализуется в какой- либо точке, то при тех же параметрах опыта показания прибора возрастают и одновременно увеличиваются высоты пиков фототока искрения.

На рис. 3-8,б нанесены зависимости амплитудных значений фототока искрения в функции индуктивности разрываемого контура. Эти зависимости выражаются прямой пропорциональностью, характерной также и для времени горения дуги в функции индуктивности коммутируемого контура, что было отмечено выше. Эго еще лишний раз подтверждает, что и высота импульса фототока искрения также достаточно определенно связана с энергией электрических дуг, возникающих в щеточном контакте при коммутации.

Эксплуатация первой партии приборов ИИ-1 показала, что схема осциллографической части прибора нуждается в ряде дополнений. Основными являются следующие:

а) применение схемы развертки осциллографа, автоматически синхронизирующейся с оборотами коллектора, так как при неустойчивом характере искрения щеток синхронизация скорости развертки с вращением машины осложняется;

б) точность определения дефектного места на коллекторе с помощью стробоскопа является линейной функцией развертки, поэтому система поиска пластины на коллекторе также нуждается в переработке;

в) исследования искрения с помощью ИИ-1 показали, что длительность и форма искровых разрядов являются важными характеристиками качества коммутации; отсюда желательно иметь возможность с помощью индикатора искрения, когда это требуется, наблюдать форму и длительность импульсов фототока искрения, соответствующих дуговым разрядам в том или ином участке коллектора;

г) желательно, чтобы развертка на экране электроннолучевой трубки была выполнена не по диаметру, а по кругу, так как это даст возможность более отчетливо представлять распределение искрения по коллектору, а также повысить четкость отдельных импульсов за счет увеличения длины хода луча, соответствующего одному обороту коллектора.

Все отмеченные здесь недостатки прибора ИИ-1 будут учтены в новом образце прибора, который разрабатывается также В. Я. Майстровым.

Работы в области осциллографирования импульсов фототока искрения были проведены также Л. Л. Лавриновичем, правда, значительно позднее, чем в Томске. Относительно прибора ИИ-1 Л. Л. Лавринович в своей диссертации пишет: «Более точный способ требует использования специального осциллографа с разверткой луча по спирали на экране трубки большого диаметра». Такое заключение было сделано потому, что на экране трубки прибора ИИ-1 искрящие пластины давали импульсы в виде отвесных линий, толщина и высота которых несколько увеличивалась при усилении искрения, однако определить форму этих импульсов в развернутом виде было невозможно. Чтобы устранить этот недостаток, Л. Л. Лавринович использовал трубку диаметром 30 см и создал развертку луча по спирали, имеющей около 36 витков, благодаря чему получил полную длину развертки около 25 м. Из-за такого большого количества витков расстояние между соседними витками оказалось всего лишь 2 мм, в результате чего импульсы фототока по высоте должны быть очень малыми и определять что-либо по ним совершенно невозможно.

Кроме того, при наличии искрения механической природы импульсы фототока располагаются по коллектору крайне неравномерно, а поэтому их отображение на спирали с 36 витками не дает представления о распределении искрения по коллектору. Как показал опыт работы с прибором ИИ-1, развертка по кругу при наличии трубки большого диаметра обеспечит наилучшую наглядность выявления характера распределения искрения по коллектору и для машин с большим количеством пластин. Это тем более справедливо, если учесть, что характер импульсов фототока достаточно хорошо изучен и нет практической необходимости их просматривать в развернутом виде, а различие их по высоте дает возможность относительно сопоставлять по степени искрения все пластины коллектора, для чего в приборе ИИ-1 возможны пики высотой до 3—4 см, в то время как в приборе со спиральной разверткой их высота достигает всего лишь 2 мм.