ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОПЫТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУТИРУЕМОГО КОНТУРА НА РЕАЛЬНЫХ МАШИНАХ И ИСКУССТВЕННЫХ АППАРАТАХ

4-1. ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУТИРУЕМОГО КОНТУРА РЕАЛЬНЫХ МАШИН

Осциллографирование тока коммутируемой секции

Исследования коммутационного процесса ранее всего началось осциллографированием тока и реактивной э. д. с. на реальных машинах. Методика этих исследований была в основном разработана в начале XX в. Первые опыты осциллографирования тока исследуемого коммутируемого контура электрической машины были проведены проф. Е. Арнольдом (Л. 4-1] по схеме на рис. 4-1. В рассечку

Рис. 4-1. Схема проф. Арнольда для осциллографирования тока коммутирующего контура.

исследуемой секции вводилось небольшое сопротивление R, от зажимов которого через контактные кольца К провода подключались к шлейфу осциллографа Ш. Однако позднейшие исследования показали, что дополнительное сопротивление R весьма существенно влияет на протекание процесса в коммутируемом контуре, искажая кривые, характеризующие коммутацию. В кривой тока в этом случае более рельефно вырисовывается характерный изгиб в средней части, а кривая реактивной э. д. с. получает более резко выраженную седлообразную форму, что отражает более неравномерное распределение тока в щеточном контакте в смысле уменьшения плотности тока в средней части щетки и увеличения ее в сбегающей и набегающей частях.

Рис. 4-2. Метод осциллографирования кривой тока коммутируемой секции посредством бифилярного витка Б, разработанный К. И. Шенфером.

Оригинально решил задачу осциллографирования тока коммутируемой секции К. И. Шенфер по методу бифилярного витка [Л. 4-2] (рис. 4-2).

Здесь на шлейф осциллографа Ш передается падение напряжения только в активном сопротивления секции, так как в контуре исследуемой секции и проводов Б реактивные э. д. с. взаимно уничтожаются. Этот метод широко применяется и в настоящее время как для осциллографирования тока коммутируемых секций реальных машин, так и искусственных аппаратов при использовании не шлейфового осциллографа, а электронного.

Осциллографирование реактивной э. д. с. коммутируемого контура

К. И. Шенфер также разработал методы осциллографирования кривой реактивной э. д. с. коммутируемых секций. На рис. 4-3 приведена схема осциллографирования пазовой реактивной э. д. с. при посредстве двух трансформаторов тока К, связанных с верхним и нижних слоями обмотки. В гл. 2 автор приводит две осциллограммы реактивной э. д. с., полученные К. И. Шенфером. Такой метод осциллографирования реактивной э. д. с. является достаточно совершенным в том смысле, что в коммутируемый контур не вводят дополнительных сопротивлений и, следовательно, процесс, происходящий в исследуемой секции, не искажается. Однако осциллограмма кривой реактивной э. д. с. будет мало отражать быстроизменяющиеся процессы в секции, даже при электронном осциллографе, ввиду того, что трансформаторы К имеют стальные сердечники.

Рис. 4-3. .Метод осциллографирования пазовой реактивной э. д. с., разработанный К. И. Шенфером.

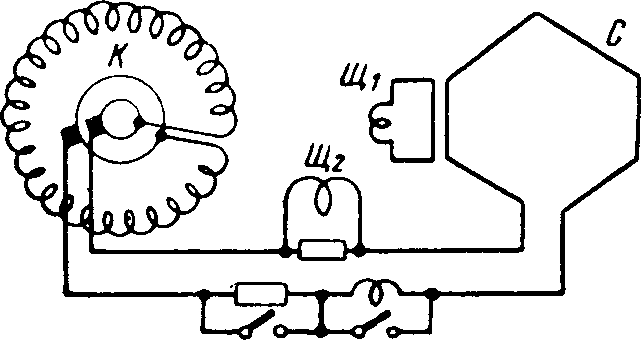

Рис. 4-4. Схема осциллографирования э. д. с. самоиндукции секции, вынесенной на неподвижный якорь по второму методу К. И. Шенфера.

К. И. Шенфер разработал и другой метод осциллографирования э. д. с. коммутируемой секции (рис. 4-4). Сущность этого метода следующая: одну из секций якоря вырезают, и концы, образовавшиеся в месте разреза, выводят на контактные кольца К. На кольца наложены щетки, соединенные с исследуемой секцией, расположенной на неподвижном якоре. Ток и э. д. с. самоиндукции неподвижной секции осциллографируют при посредстве шлейфов Ш1 и Ш2.

Преимущества и недостатки методов осциллографирования кривых тока и э. д. с. коммутируемых секций

Рассмотренные здесь методы осциллографирования тока и э. д. с. коммутируемого контура применялись различными исследователями на протяжении многих десятилетий, но если подвести итог этим исследованиям, то окажется, что он более чем скромный. Единственный четкий вывод, который был сделан на основе большого количества осциллограмм, — это то, что действительный период коммутации на всех осциллограммах получался меньше времени, соответствующего ширине щетки в тангенциальном направлении. Спрашивается: в чем же причина того, что методика исследования коммутируемого контура позволяла осциллографировать процессы в исследуемых секциях, а выводов на основе этих исследований, по существу, сделано не было. С нашей точки зрения, причины этого положения следующие:

- Для исследований применялся исключительно шлейфовый осциллограф, который не мог записать наиболее быстрые изменения тока и э. д. с. коммутируемого контура, в то время как именно эти процессы определяют наиболее важный этап коммутации при размыкании секции.

2. При исследованиях коммутации на реальных машинах не удается менять многие параметры коммутируемого контура, вследствие чего влияние наиболее важных факторов на коммутацию изучить нельзя.

- В реальных машинах, помимо основных, существует очень много побочных факторов, воздействие которых на коммутацию нельзя учесть. К таким факторам относятся взаимоиндукции между секциями, поле и его распределение в коммутационной зоне и т. п.

- Самая главная причина, с нашей точки зрения, заключается в том, что коммутационные процессы секций якорной обмотки неодинаковы, что с достаточной убедительностью показано в гл. 3. Многочисленные опыты, поставленные автором для изучения распределения искрения по коллектору машин постоянного тока, показали, что даже, когда коллектор и щеточный аппарат выполнены с большой тщательностью, искрение на коллекторе развивается неодновременно на его пластинах. Обычно при токах еще меньше номинального значения некоторые пластины начинают искрить, причем количество их крайне невелико. При дальнейшем увеличении нагрузки постепенно количество искрящих пластин увеличивается, но нередки случаи, когда и при удвоенном токе искрят еще далеко не все пластины. В качестве крайнего примера можно привести крупную машину, испытанную на заводской станции завода «Электросила» имени С. М. Кирова, у которой при предельном искрении искрило менее 20 пластин, и таких примеров много. Спрашивается, какие же выводы в таком случае можно сделать о коммутации машины, осциллографируя ток или э. д. с. какой-либо одной секции? Вполне понятно, что если случайно для осциллографирования выбрана секция, которая начинает искрить в числе первых, то выводы о коммутации будут одни, а если исследуемой секцией оказалась такая, которая и при значительных перегрузках не искрит, выводы будут диаметрально противоположными.

Нам кажется, что единственно правильными путями для дальнейших исследований коммутации являются следующие:

- Для изучения влияния отдельных параметров коммутируемого контура на характер процесса следует производить опыты только на искусственных аппаратах, выполняя их таким образом, чтобы все основные факторы, влияющие на коммутацию, проявляли себя так же, как и в реальных машинах.

- Изучение коммутации реальных машин следует проводить методами, позволяющими оценивать ее по всему коллектору и выявлять характер распределения искрения при различных условиях коммутации.

Однако автору известны случаи проведения исследований коммутации реальных машин посредством осциллографирования коммутации отдельных секций якорной обмотки и в настоящее время. Нужно полагать, что эти исследования не оправдают необходимых для их постановки затрат труда и средств, а поэтому следует серьезно подумать о целесообразности их проведения. Если такие исследования проводить с одновременным анализом искрения всего коллектора и с отметкой искрения осциллографируемых секций, то тогда еще можно будет в какой-то мере оценить работу коллектора и на основе осциллограмм исследуемой секции, но такие исследования хотя и возможны, но сложны и вряд ли обеспечат получение достаточно четких результатов в смысле изучения коммутации реальных машин.