Методика проведения исследований

Описанные выше стендовые испытания, проводимые для улучшения коммутации, позволяют решить ряд практических вопросов. Но тем не менее ограничиваться ими, безусловно, нельзя, так как испытательный стенд не может воспроизвести работу тяговых машин на электровозе. При испытаниях по этому методу не имитируется движущаяся масса поезда, нельзя выявить влияния сильных вибраций двигателей на коммутацию, нет возможности следить за изменением искрения при различного рода переходных режимах, ослаблении поля, рекуперации, колебаниях напряжения, имеющих место в эксплуатационных условиях.

Поэтому наряду со стендовыми испытаниями разрабатывалась и методика исследования искрения тяговых двигателей, работающих непосредственно на электровозе. Основные работы в этом направлении были проведены инж. А. М. Трушковым и В. П. Суворовым на электрифицированном участке Белове—Новокузнецк Томской железной дороги в период 1956—1959 гг. Первоначально прибор ИИ-1м использовали без всяких изменений для исследований на электровозе. С этой целью датчик его укрепляли на крышке смотрового люка первого или шестого двигателя в зависимости от направления движения электровоза так, чтобы иметь возможность вести наблюдение за сбегающим краем верхней положительной щетки

Рис. 7-18. Схема установки фотодатчика на тяговом двигателе.

(рис. 7-18). Сам индикатор устанавливали соответственно в кабине машиниста и связывали с датчиком гибким экранированным кабелем, пропущенным через пол кабины. Для установки датчика на двигателе было изготовлено приспособление (рис. 7-18).

Для записи искрения двигателя при следовании электровоза по участку был использован шлейфовый осциллограф МПО-2, установленный в коридоре высоковольтной камеры. Кроме искрения, на пленку осциллографа записывали также гок двигателя, напряжение контактной сети, а при поездках с динамометрическим вагоном еще вибрации двигателя, силу тяги, боксовки колесной пары и т. д.

Многочисленная аппаратура питалась через специальный преобразователь от аккумуляторной батареи электровоза. Скорость движения электровоза фиксировалась скоростемером, а положение рукояток контролера машиниста отмечал по времени специально выделенный наблюдатель. Для уменьшения расхода пленки и удобства расшифровки полученных осциллограмм была принята минимальная скорость движения пленки в осциллографе (1 мм/сек).

Рис. 7-19. Вибростойкий датчик к прибору ИИ-1.

Для получения масштаба проводились так называемые контрольные замеры. Однако первые опыты, проведенные на Томской железной дороге, не дали ожидаемых результатов, так как фотоэлемент датчика оказался очень чувствительным к тем вибрациям, которые имеют место при движении электровоза. Поэтому необходимо было подумать либо об усилении амортизации, либо о конструировании нового вибростойкого датчика, который был создай на основе использования фотосопротивления и оказался практически свободным от влияния вибраций (рис. 7-19).Для получения масштаба проводились так называемые контрольные замеры. Однако первые опыты, проведенные на Томской железной дороге, не дали ожидаемых результатов, так как фотоэлемент датчика оказался очень чувствителен.

Осциллограммы фототока искрения тяговых двигателей, работающих на электровозе

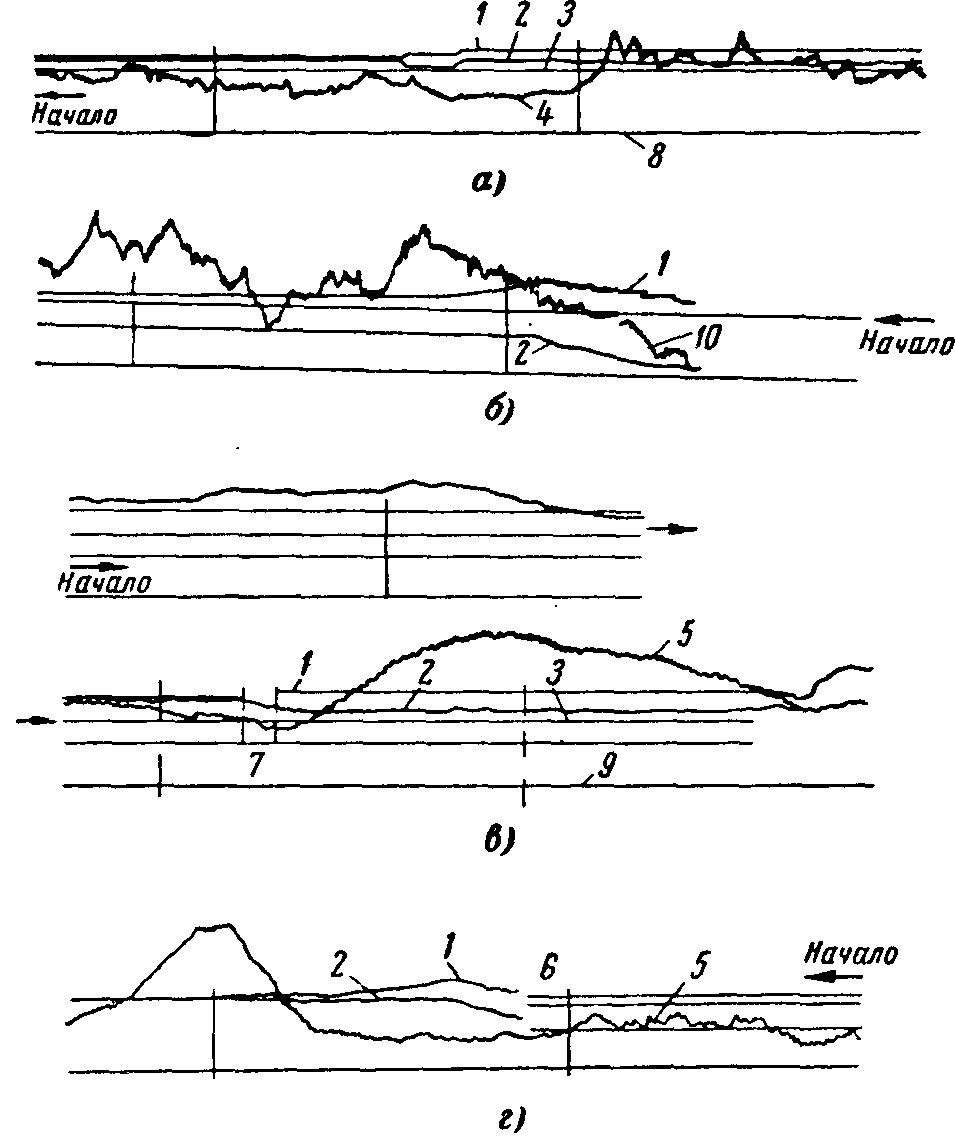

Рис. 7-20. Осциллограммы искрения тягового двигателя ДПЭ-400, снятые непосредственно на электровозе.

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении осциллограмм, снятых на электровозе, — это общая неустойчивость искрения, когда периоды слабого искрения внезапно сменяются резко выраженными пиками его, высота которых в отдельных случаях составляла 50—100% от общего уровня искрения. Особенно же резко меняется искрение при всякого рода неустановившихся режимах, сопровождающихся изменением тока и напряжения. Так, на рис. 7-20 приведены осциллограммы, на которых отмечены участки: г — переход с одного соединения тяговых двигателей на другое, б — при пуске электровоза, в — при постановке шунтировок.

Кроме того, осциллограммы с электровоза показывают, что очень сильное влияние на интенсивность искрения оказывает динамическое воздействие любой неровности рельсового пути (стрелки, переезды и т. д.). Особенно же резко выражено влияние ударов на стыках, что отмечено на всех полученных осциллограммах.

Запись искрения на протяжении целого участка дает возможность как бы заглянуть на коллектор тягового двигателя и, следя таким образом за изменением искрения его, установить наиболее правильные технологические карты вождения поездов по данному участку в смысле уменьшения искрения щеток и тем самым увеличить скорости движения поездов.

Помимо этого, при пуске новых электрифицированных участков и при установлении весовых норм проездов на них необходимо проводить наряду с тяговыми испытаниями и коммутационные по вышеописанной методике, что, несомненно, поможет правильно оценить в коммутационном отношении качество новой конструкции электрических машин электровозов, а также и тепловозов.