Основная трудность при создании синтетической схемы — синхронизация работы цепей тока отключения и восстанавливающегося напряжения. Эквивалентность условий испытания в синтетической схеме условиям работы выключателя в реальной сети в значительной мере определяется точностью работы синхронизирующего устройства. Поэтому для полноценной синтетической схемы весьма важно обеспечить точность совпадения момента приложения восстанавливающегося высокого напряжения с моментом гашения дуги в выключателе. Такое синхронизирующее устройство было разработано в ВЭИ Η. М. Чернышевым. Имеется несколько возможных путей синхронизации цепей синтетической схемы.

- Схема синхронизации срабатывает в момент нулевого значения тока короткого замыкания, для чего в цепь тока короткого замыкания вводится нулевое реле.

- Схема синхронизации срабатывает при резком повышении напряжения на контактах испытуемого выключателя в момент обрыва тока, когда появляется так называемый «пик гашения». Этот метод применен в схеме Акодиса.

- Схема синхронизации срабатывает с некоторым опережением по отношению к моменту прохождения тока короткого замыкания через нулевое значение, на заданный интервал времени.

Рис. 184. К работе прибора ПАУ:

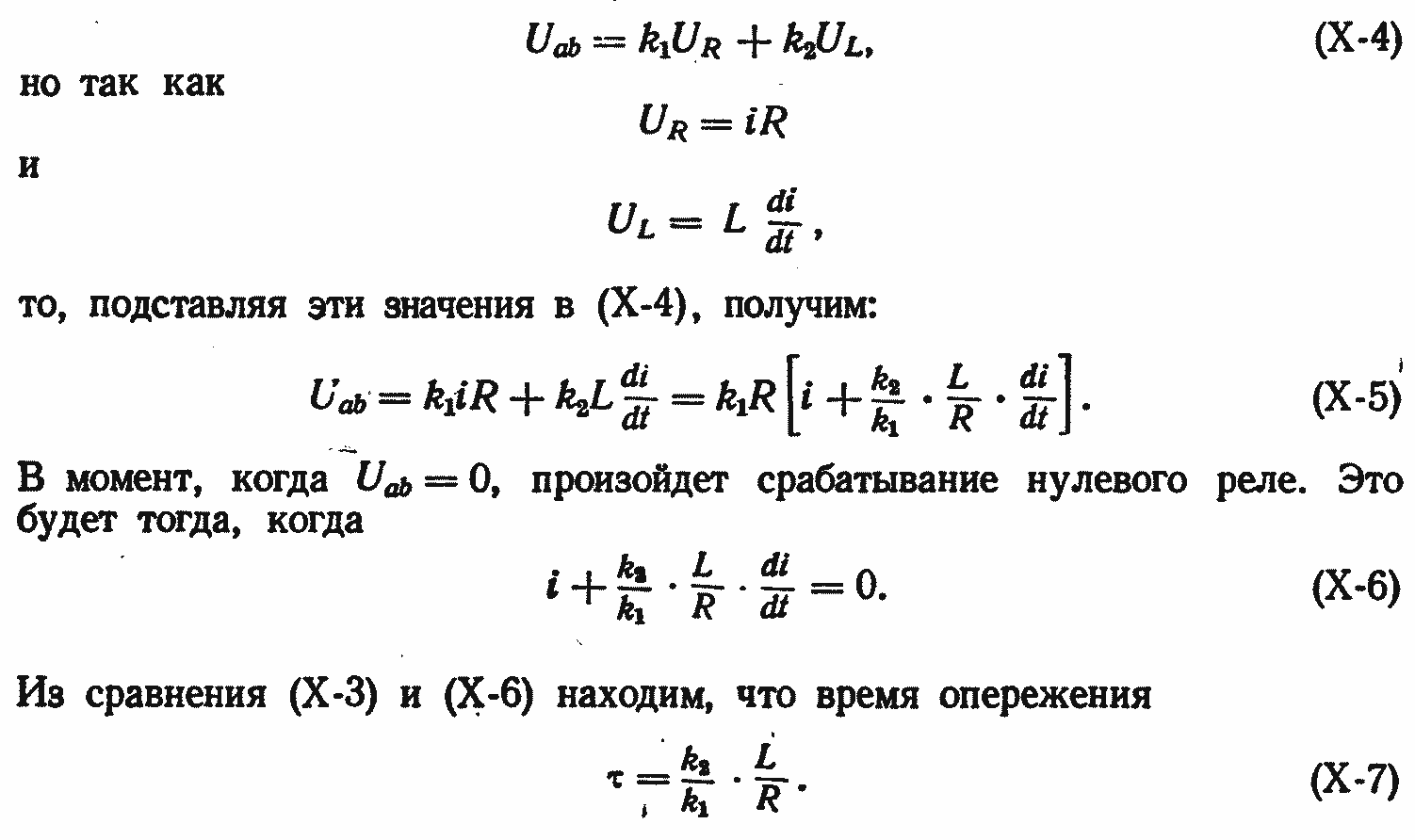

а — прямая АВ, характеризующая изменение отключаемого тока в интервале времени τ; б — блок-схема синхронизации, реагирующая на величину отключаемого тока и его первую производную по времени; R и L— активный и реактивный шунты; k1 и k2 — коэффициенты деления потенциометров; I — электронное нулевое реле; II — элемент блокировки; III — элемент выдержки времени; IV — контур для поджига источника восстанавливающегося напряжения (ГИН).

Как показано ранее, вторая схема имеет запаздывание в приложении к испытуемому объекту восстанавливающегося напряжения. В третьей схеме запаздывание исключается, так как можно выбрать такое опережение, которое равно собственному времени работы источника восстанавливающегося напряжения плюс собственное время работы синхронизирующего устройства.

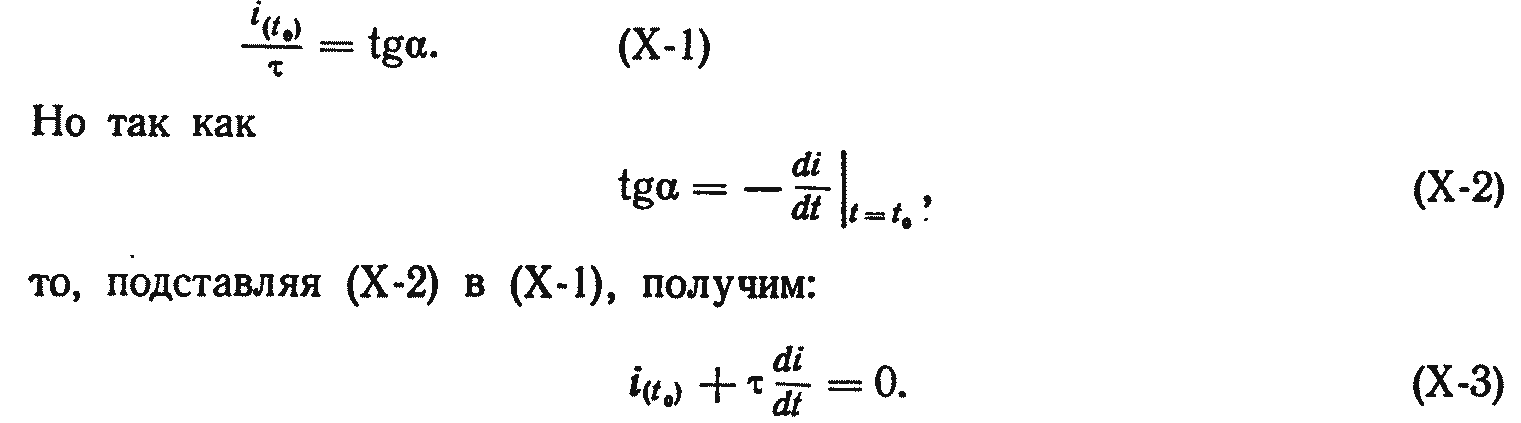

Теоретические основы работы схемы синхронизации Η. М. Чернышева. Ток короткого замыкания в реальных сетях в процессе отключения может существенно отличаться от синусоидального. На форму кривой тока могут влиять такие факторы, как величина отключаемого тока короткого замыкания, особенности дугогасящего устройства, величина апериодической составляющей, фаза тока в момент отключения и другие факторы. Синхронизирующее устройство должно учитывать характер изменения тока при подходе его к нулевому значению. Пусть момент времени t = t0 (рис. 184) определяет начало срабатывания синхронизирующего устройства, которое отстоит от момента прохождения тока через нулевое значение на время τ. Примем, что изменение отключаемого тока в интервале времени (t0, t0 + τ) можно заменить линейной функцией (прямая АВ, рис. 184, а). Принятие такой аппроксимации для кривой подхода тока отключения к нулевому значению позволяет на основании геометрических соотношений (рис. 184) записать:

Опережение τ не зависит от значения тока и его формы, необходимо только, чтобы отрезок времени (t0, t0 + τ) был настолько мал, чтобы кривая тока с достаточной точностью аппроксимировалась прямой. Как указывает автор схемы [103], независимость опережения τ от кривой тока можно объяснить тем, что синхронизирующее устройство, реагируя не только на величину тока, но и на скорость его изменения, срабатывает тогда, когда соотношение между током и скоростью его изменения такое, что через время τ ток должен обратиться в нуль.

Η. М. Чернышев разработал также общий принцип построения синхронизирующих устройств, применив аппроксимацию кривой тока, в промежутке времени (t0, t0 + τ), в виде многочлена данной степени [103]. Расчеты, проведенные Η. М. Чернышевым, показали, что принятое допущение о том, что изменение отключаемого тока в интервале времени 100 мксек до перехода через нулевое значение изменяется по закону прямой, вносит погрешность не более 0,06% (без апериодической составляющей в отключаемом токе) и менее 1,85% при наибольшем значении апериодической составляющей, при условии, что значение погрешности относится к величине тока в момент срабатывания синхронизирующего устройства. Очевидно, для компенсации собственного времени работы цепи управления источником восстанавливающегося напряжения надо, чтобы величину опережения можно было регулировать в требуемых пределах. Скелетная схема синхронизации, реагирующая на величину отключаемого тока и его первую производную по времени, представлена на рис. 184, б. Здесь в цепь тока короткого замыкания введены активный и индуктивный шунты R и L. На первом шунте падение напряжения U# пропорционально величине отключаемого тока, а на индуктивном шунте Ul — падение напряжения пропорционально скорости изменения тока. От шунтов напряжения подаются на потенциометры с коэффициентом деления k1 и k2. От потенциометров напряжения подаются на зажимы а—b электронного нулевого реле. Напряжение на входе нулевого реле I (рис. 184, б)

Таким образом, опережение τ можно регулировать изменением коэффициентов деления k1 и k2 при данных параметрах шунтов. Электронное реле I при срабатывании дает импульс напряжения, который передается на элементы блокировки II и выдержки времени III, чтобы затем привести в действие зажигающий контур IV источника высокого восстанавливающегося напряжения. В качестве источника высокого напряжения применен генератор импульсов напряжения (ГИН), работа которого должна начаться не в любой момент прохождения отключаемого тока через нулевое значение, а только в момент, когда при прохождении тока через нулевое значение гаснет дуга в испытуемом выключателе. Для этой цели в схеме имеется элемент блокировки, запирающий путь для импульса напряжения, исходящего от нулевого реле. Лишь после появления дуги на контактах испытуемого выключателя, воздействием напряжения на дуге, схема будет деблокирована и импульс напряжения пройдет через элемент блокировки и зажжет ГИН. Устройство элемента блокировки позволяет при соответствующей настройке его обеспечить деблокировку либо сразу после возникновения дуги, либо через определенный интервал времени.

Необходимо отметить, что разработанное Η. М. Чернышевым синхронизирующее устройство позволяет получить надежные результаты испытаний в связи с тем, что стало возможным обеспечить в синтетической схеме эквивалентные условия испытания аппаратов на отключающую способность. Далее необходимо ознакомиться с основными принципами работы схемы синхронизирующего устройства.