§ 9. Выключатели в испытательной цепи ударного генератора лаборатории мощности отключения

Характерная особенность схемы лаборатории мощности отключения — наличие двух последовательно включенных выключателей: защитного и включающего аппаратов. Назначение включающего аппарата — включать ударный генератор на испытуемый объект. Рассмотрим включающий аппарат производства завода «Электроаппарат» типа ВА-12, разработанный совместно с Ленинградским филиалом ВЭИ. Защитный выключатель размыкает цепь испытания при аварии в испытуемом аппарате при отказе его погасить дугу или в случае, когда процесс гашения дуги в ИВ затягивается.

Применение двух выключателей объясняется следующим: износ выключателя при включении на короткое замыкание и отключение его обусловливается, с одной стороны, ударами электродинамических сил при протекании токов короткого замыкания, с другой стороны, — действием дуги при отключении. Поэтому возникла мысль о разделении функций включения и отключения между двумя аппаратами с тем, чтобы в конструкции одного (ВА-12) обратить внимание на электродинамическую устойчивость, а в конструкции защитного — на его дугогасящие свойства. Кроме того, включающий аппарат должен обладать стабильным временем включения. Этот выключатель рассмотрим ниже (рис. 41).

Защитный воздушный выключатель типа ВВ-15

Специфическими условиями работы защитного выключателя в испытательной цепи лаборатории мощности отключения являются:

- отсутствие установившегося режима работы, при котором нагрузки на выключатель не превышают его номинальных параметров;

- увеличенное число включений и отключений (8—9 циклов ВО в день) по сравнению с нормальной работой выключателя в энергосистеме (3—4 цикла в месяц);

- кратковременность протекания токов.

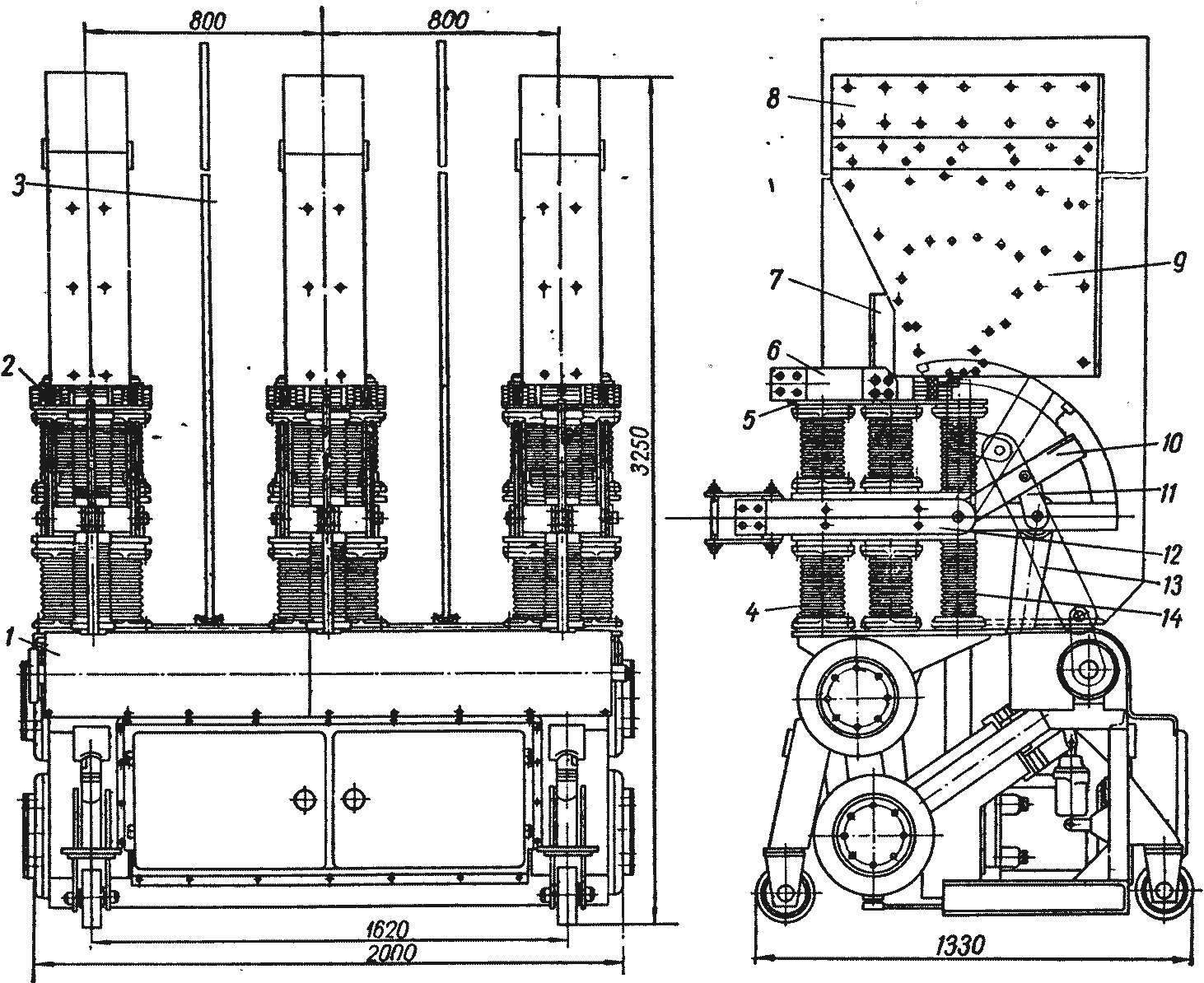

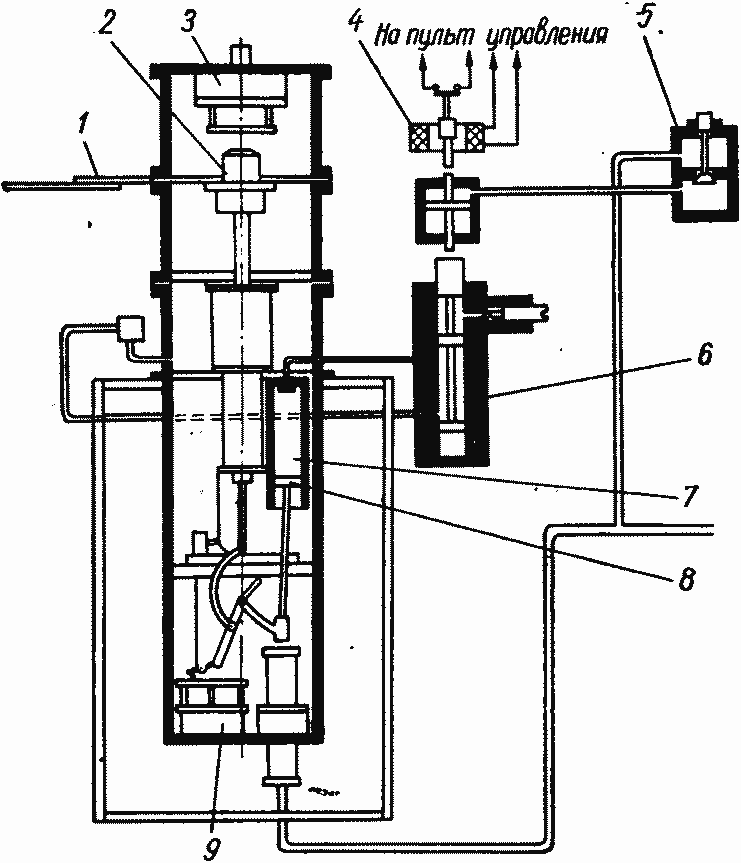

Рис. 41. Защитный воздушный выключатель типа ВВ-15:

1 — тележка; 2 — пружина; 3 — перегородка; 4 — изолятор (типа ОС-15); 5 — плита; 6 — шина; 7 — блок контактов; 8 — охладитель; 9 —камера гасительная; 10 — контактная система; 11 — серьга; 12 — контактодержатель; 13 — штанга; 14 — труба дутьевая.

Исходя из этих условий работы, к защитному выключателю предъявляются высокие требования. Защитный выключатель ВВ-15 характеризуется следующими параметрами:

Номинальное напряжение Uн, кВ...................................................................... 12

Номинальный ток Iн, а..................................................................... 10 000

Предельный ток отключения Iп, ка................................................................. 120

Предельный сквозной ток Iмакс, ка................................................................... 330

Допустимые пределы давления сжатого воздуха, атм:

при отключении............................................................................... 17—21

при включении................................................................................. 19—21

Вес выключателя, кг......................................................................... 3 000

Вес распределительного шкафа, кг ................................................ 200

Время включения, сек........................................................................... Не более 0,20

Время отключения, сек......................................................................... Не более 0,12

Расход воздуха (приведенный к атмосферному давлению) на одно включение — 800 л, на одно отключение — 1200 л. Падение давления (сброс) в резервуаре при выполнении операции отключения составляет 3,6— 3,8 кГ/см2, а при включении — 1,8—2 кГ/см2. Скорость движения ножа в момент замыкания контактов при включении — (5,6—6,1 м/сек), при размыкании контактов — 3 м/сек.

Выключатель ВВ-15 предназначен для работы в закрытых (отапливаемых и неотапливаемых) помещениях. Выключатель приводится в действие сжатым воздухом. Управление может быть дистанционным с помощью электромагнитов и местным (пневматическим) при помощи кнопок, расположенных в распределительном шкафу. В распределительном шкафу, через который производится питание выключателя сжатым воздухом, имеются электроконтактные манометры, сигнализирующие (через промежуточное реле) о недопустимом снижении давления воздуха. Управление всеми тремя полюсами выключателя производится от одного приводного устройства. Каждый полюс выключателя имеет свой дутьевой клапан, который управляется механическим самостоятельным механизмом (кулачковое устройство). Все три механизма связаны в единую систему валом выключателя и электропневматической схемой управления. Выключатель ВВ-15 смонтирован на сварной тележке, внутри которой размещены все механизмы выключателя, элементы пневматической и электрической схемы, демпфер, блок-контакты и т. д. Тележка 1 состоит из двух резервуаров для сжатого воздуха и приваренного к ним каркаса, в котором расположены все механизмы управления выключателем. Подвижная контактная система состоит из двух главных и одного дугогасительных ножей.

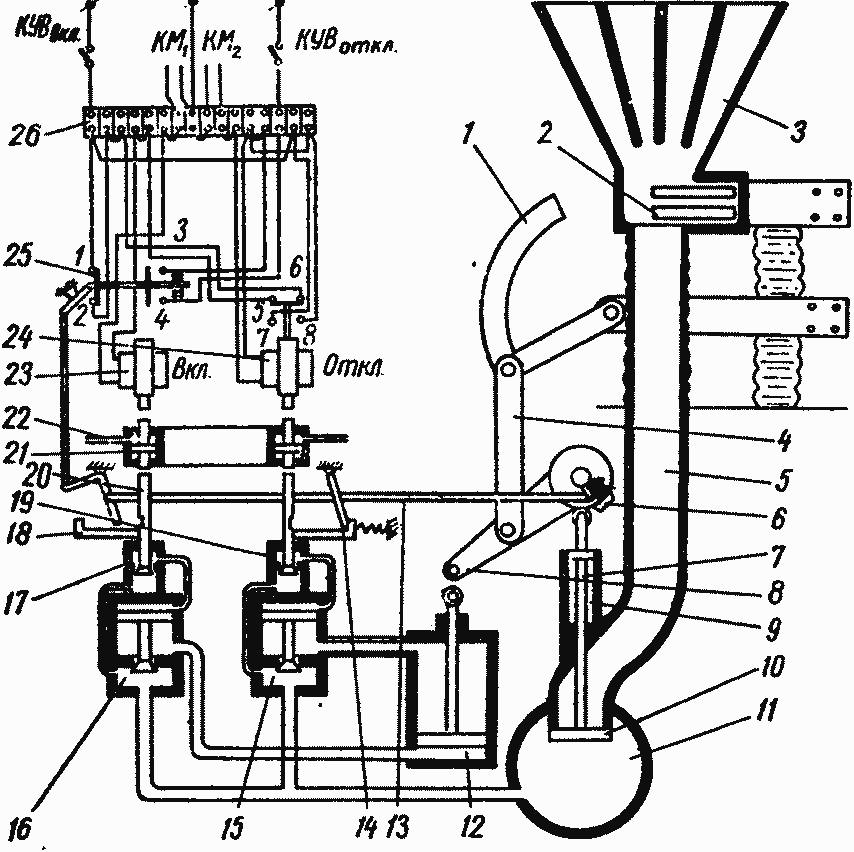

Рис. 42. Схема управления защитным воздушным выключателем типа ВВ-15:

1 — подвижный контакт; 2 — неподвижный контакт; 3 — гасительная камера; 4 — изолирующая тяга; 5 — дутьевая труба; 6 — кулачок; 7 — штанга; 8 — рычаг; 9 — пружина; 10 — дутьевой клапан, 11 — резервуар со сжатым воздухом; 12— пневматический привод; 13 — тяга; 14 — защелка отключения; 15 — клапан отключения; 16 — дифференциальный клапан включения; 17 — пусковой клапан включения; 18 — защелка включения; 19 — промежуточный клапан отключения; 20 — шток; 21 — клапанная коробка местного (пневматического) управления; 22 — воздухопровод пневматического управления; 23 — электромагнит включения; 24 — электромагнит отключения; 25 — блок-контакты; 26 — клеммная сборка и контактные манометры.

Наличие отдельных главных контактов, по которым проходит основная часть рабочего тока, и гасительных контактов обусловлено большим номинальным током в отключаемой цепи испытания. Гасительная камера 9 — поперечного воздушного дутья. Электропневматическая схема управления выключателем ВВ-15 (рис. 42) показана в положении выключателя «Откл.». Включение происходит следующим образом. Замыканием ключа КУВ замыкается цепь: плюс батареи, замкнутый контакт 1—2 блок-контактов 25, замкнутый блок-контакт 5—6 электромагнита отключения 24, электромагнит включения, контакты первого электроконтактной) манометра ΚΜ1, минус батареи. Якорь электромагнита включения 23 приводит в действие пневматическую схему выключателя: открывается пусковой клапан включения 17 и подается сжатый воздух под поршень клапана 16 привода 12 со стороны «Включение», в результате чего сжатый воздух попадает под поршень привода, который, перемещаясь снизу вверх, приводит в движение при помощи рычага 8 и изолирующей тяги 4 подвижный контакт 1, входящий в камеру 3 и смыкающийся с неподвижным контактом 2. В процессе включения поворачивается вал с насаженным на нем кулачком 6, который незадолго до схождения контактов выключателя отжимает штанга 7 дутьевого клапана 10 книзу, что обеспечивает поступление сжатого воздуха из резервуара 11 по дутьевой трубе 5 к контактам. После замыкания контактов до полной остановки подвижной системы выключателя кулачок 6 освобождает штангу 7 дутьевого клапана, который под действием пружины 9 захлопывается. Одновременно с поворотом вала переключаются блок-контакты. Таким образом, к концу операции включения размыкается блок-контакт 1—2, снимая напряжение с электромагнита включения, и замыкается блок-контакт 3—4, подготавливающий следующую операцию. Подхват командного импульса при включении, т. е. обеспечение доведения начатой операции до конца независимо от продолжительности нажатия оператором ключа КУВвкл, достигается действием механической защелки 18, западающей в вырез штока пускового клапана 20 сразу же после втягивания якоря электромагнита включения и удерживающей пусковой механизм в положении открытия до конца операции, т. е. пока защелка 18 не будет выведена из выреза штока освобождающей тягой 13, приводимой в действие валом выключателя, после чего пусковой клапан закроется. На этом будет закончена операция включения. Предупреждение «прыгания» (при включении на короткое замыкание) осуществляется блокировкой в электрической схеме блок-контактами 7—8 электромагнита отключения 24, которые создают параллельную цепь питания электромагнита отключения до того момента, пока рука оператора не будет снята с ключа. При местном пневматическом управлении схема включается нажатием кнопки «Включить» в распределительном шкафу, в результате чего сжатый воздух по воздухопроводу 22 попадает под поршень клапана включения моста пневматического управления, открывается пусковой клапан 17, после чего операция включения будет происходить аналогично.

Процесс дистанционного, или пневматического, отключения подобен процессу включения. Схема управления имеет симметричную структуру. Основными элементами схемы отключения являются: КУВоткл, «блок- контакты 3—4, контакты манометра КМ2, обмотка электромагнита отключения 24, пусковой клапан 19, клапан 15 привода на отключение, защелка 14 для механического подхвата импульса, а также клапан и труба местного пневматического управления. В системе отключения имеются следующие отличия: отсутствует блокировка от «прыгания»; кулачок 6 в процессе отключения обеспечивает нажатие штанги дутьевого клапана еще до размыкания дугогасительных элементов, т. е. подачу сжатого воздуха еще до образования дуги, и др.

Следует отметить, что в настоящее время в СССР в качестве защитного выключателя применяется выключатель типа ВВЗ-12, разработанный в ВЭИ и изготовляемый заводом «Электроаппарат». Этот выключатель отличается от схемы ВВ-15. Он имеет продольное дутье и низкоомные шунтирующие сопротивления.

Включающий аппарат ВА-12

Для испытаний выключателей и других аппаратов в лаборатории мощности отключения необходимо осуществлять короткое замыкание в цепи генератора — в заданную фазу э. д. с. генератора. Эти функции выполняет включающий аппарат, который должен обладать стабильным временем включения.

Для лаборатории мощности отключения с ударным генератором ТИ- 100-2 Ленинградским филиалом ВЭИ и заводом «Электроаппарат» разработан включающий аппарат ВА-12. На рис. 43 приведен разрез полюса ВА-12, по данным работы [40]. Включающий аппарат ВА-12, состоящий из трех однофазных механически не связанных аппаратов, удовлетворяет следующим техническим требованиям:

- Номинальное напряжение — 12 кВ. Ток включения: а) эффективное значение симметричной составляющей — 120 ка; б) амплитудное значение тока включения — 330 ка.

Термическая устойчивость составляет: в рабочем режиме 120 ка — 0,3 сек; в аварийном режиме 120 ка — в течение одной секунды. Механизм аппарата должен выдерживать 3000 включений, без существенного ремонта, сохраняя разброс собственного времени включения аппарата в пределах ± 5 электрических градусов.

- Нагрузка от полюса ВА-12 на фундамент составляет: статическая 1 т, динамическая 5 т.

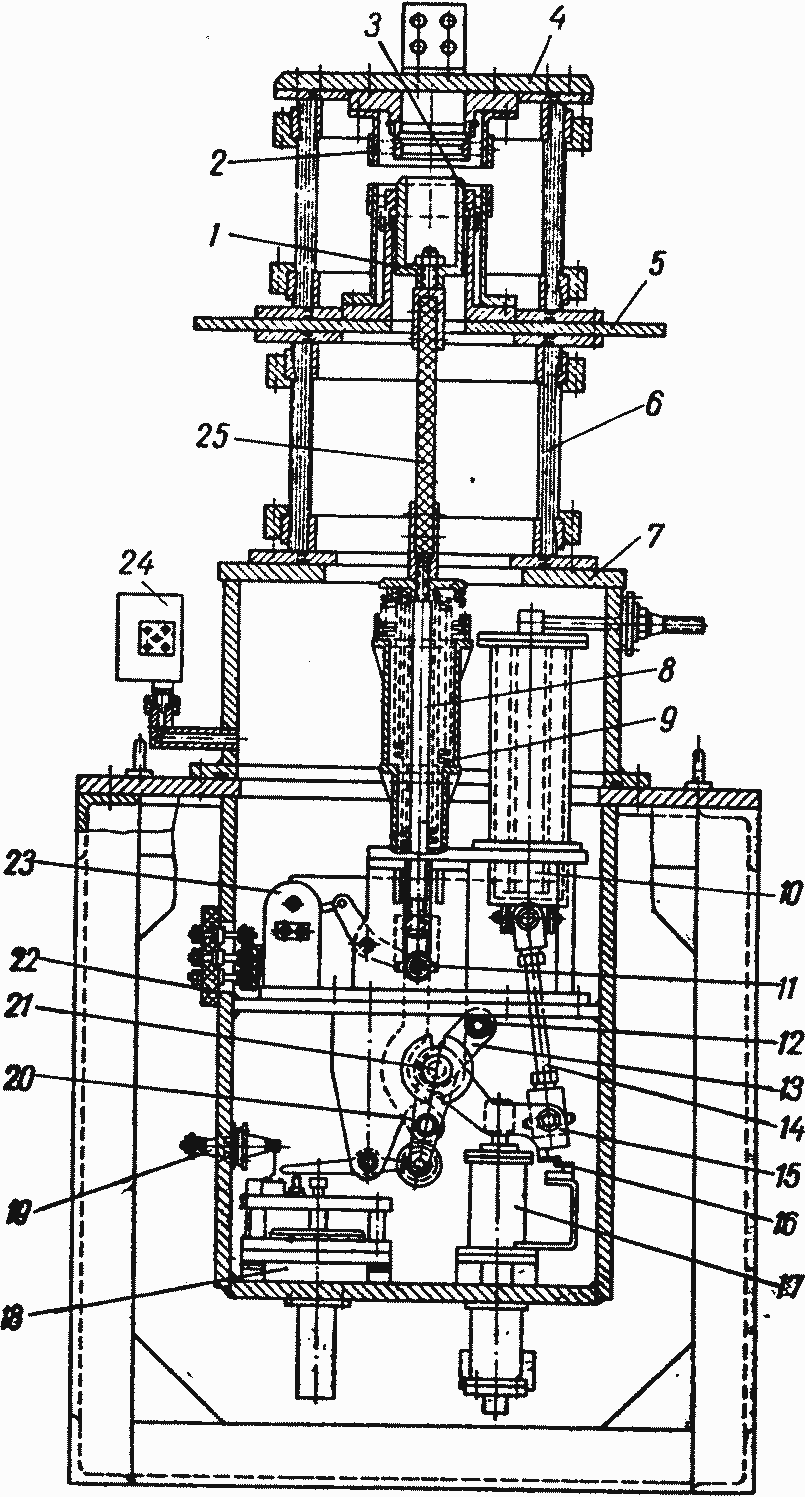

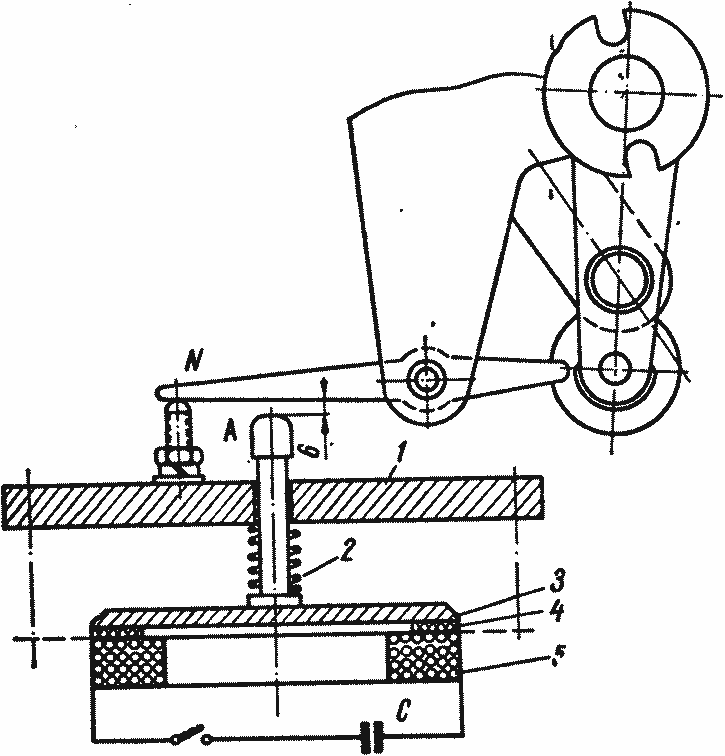

Рис. 43. Разрез полюса включающего аппарата ВА-12:

1 — подвижный контакт; 2 — неподвижный контакт; 3 — скользящий токосъемный контакт; 4, 5 — латунные плиты с контактными выводами; 6 — бакелитовые цилиндры; 7 — корпус; 8 — шток; 9 — включающие пружины; 10 — пневматический привод; 11 — ролики, направляющие движение подвижного контакта; 12 — ось рычага механизма; 13 — рычаг механизма аппарата; 14 — тяга завода; 15 — рычаг завода; 16 — контакты полного завода; 17 — масляный буфер; 18 — включающая катушка; 19 — фарфоровые выводы (7 кВ), 20 — тяга; 21 — ось вращения механизма; 22 — зажим (выводы блок- контактов); 23 — блок-контакты; 24 — контактный манометр; 25 — изоляционная штанга.

- Включение аппарата осуществляется с помощью пружин. Расцепление запирающего механизма выполняется при помощи разряда конденсатора на включающую катушку. Отключение ВА-12 осуществляется пневматическим приводом дистанционно. Контакты включающего аппарата находятся в сжатом воздухе. Три полюса ВА-12 со схемой управления можно разместить в камере шириной 3,5 м, длиной 4,5 м и высотой 4,5 м. Для смены воздуха, между сериями испытаний, на аппарате предусмотрен спускной вентиль, а также манометр, показывающий наличие давления, приспособления для ручного включения и отключения и опробования пневматического механизма. Аппарат снабжен сигнализационными контактами на 6 цепей.

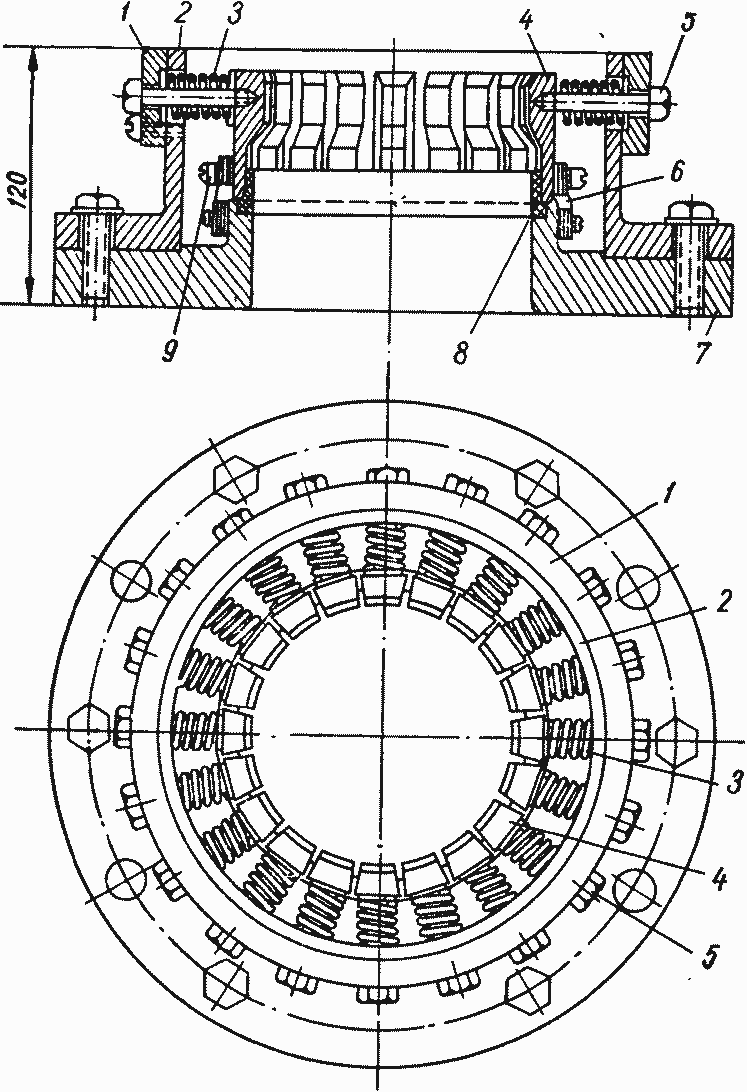

Рис. 44. Неподвижный контакт включающего аппарата ВА-12:

1 — кольцо; 2 — корпус; 3 — пружина; 4 — ламель; 5 — болт; 6 — гибкая связь; 7 — основание; 8 — втулка; 9 — винт.

Рис. 45. Пневматическая схема управления ВА-12:

1 — вывод; 2 — подвижный контакт; 3 — неподвижный контакт; 4 — электромагнит отключения; 5 — кнопочное устройство ручного управления; 6 — клапанная коробка; 7 — корпус пружины включения; 8 — поршень привода для завода пружин; 9 — включающая катушка.

Механизм аппарата находится в цилиндрическом корпусе, состоящем из двух бакелитовых и двух стальных цилиндров (рис. 43). Стык цилиндров выполняется фланцевыми соединениями на болтах. Трехфазный включающий аппарат типа ВА-12 состоит из трех независимых полюсов, что позволяет осуществлять различные режимы испытаний. Полюс представляет герметический резервуар. Давление воздуха внутри аппарата — 6 ± 0,5 ати, что дает возможность уменьшить обгорание контактов, а также снизить собственное время включения и его разброс. В верхней части корпуса расположено контактное устройство с шинным выводом (рис. 43). Нижний контакт 1 является подвижным, верхний 2 — неподвижным. Конструкция неподвижного контакта (рис. 44) розеточного типа состоит из 20 ламелей. От основания контакта к ламелям 4 при помощи гибких связей 6 осуществляется подвод тока. Между подвижным контактом 1 (рис. 43) и ламелями розеточного контакта 2 при включенном положении создается необходимое контактное давление при помощи пружин 3 (по одной на ламель). Контактное давление одной пружины на ламель составляет 15 кГ. Запроектированный и изготовленный заводом «Электроаппарат» включающий аппарат обеспечивает, при большом числе ламелей, устойчивость контакта при больших токах короткого замыкания. Подвижный контакт 1 (рис. 43) представляет полую латунную трубу диаметром 110 мм. Скользящий контакт 3 по конструкции аналогичен контакту 2. Контакты 1 и 2 укреплены на латунных плитах 4 и 5, имеющих выводы для присоединения шин. Кривошипный механизм аппарата состоит из рычага 13, свободно вращающегося на оси 12, тяги 20 и системы поступательного движения: шток 3, изоляционная штанга 25 и подвижный контакт 1.

Подвижная система приводится в действие при помощи включающих пружин 9. В качестве направляющих подвижной системы служат: токосъемный контакт, охватывающий подвижный контакт 1, и укрепленные на штоке 8 ролики 11, скользящие в пазах корпуса. В отключенном положении механизм удерживается защелкой. При срабатывании включающей катушки 18 боек ударяет по защелке и расцепляет механизм. Под действием включающей пружины 9 подвижный контакт 1 врубается в неподвижный контакт 2.

Кинетическая энергия подвижной системы в конце процесса включения поглощается при помощи масляного буфера 17.

Рис. 46. Схема работы включающей катушки: 1 — изолирующая верхняя крышка с подшипником для направления движения диска; 2 — пружина для возврата диска в верхнее положение после прекращения тока в катушке; 3 — алюминиевый диск; 4 — прокладка; 5 — катушка с индуктивностью Lк, омическим сопротивлением и числом витков w; А — ударник диска, который при работе включающей катушки 5 ударяет по хвосту удерживающей защелки включающего аппарата.

Основной принцип действия механизма включающего аппарата и его пневматическая схема управления показаны на схеме рис. 45. Полюс аппарата заполнен сжатым воздухом под давлением 6 атм, которое все время действует снизу на поршень 8. Цилиндр привода, предназначенного для заводки пружин, вверху сообщается с общим резервуаром. Поэтому сверху на поршень 8 также все время действует сжатый воздух давлением 6 атм.

При отключении с помощью электромагнита 4 или кнопочного устройства ручного управления 5, подвижная система в клапанной коробке 6 уходит вниз. Благодаря этому давление над поршнем 8 падает до атмосферного и под действием разности давлений поршень 8 уходит вверх, отключая аппарат и заводя пружины механизма включения. Передача от поршня к механизму заводки выполнена следующим образом. При движении поршня 8 вверх при помощи тяги 14 (рис. 43) поворачивается рычаг завода 15. Этот рычаг подхватывает ось 12 рычага механизма и поворачивает рычаг 13 до посадки на защелку. Затем клапан закрывается, пространство над поршнем заполняется сжатым воздухом из резервуара, давление над и под поршнем уравнивается и под действием возвратной пружины и силы веса поршень и связанные с ним элементы возвращаются в исходное положение. В качестве механизма включения аппарата ВА-12 применена специальная схема с зарядом конденсатора С и разрядом его на включающую катушку 5 (рис. 46). Над катушкой специальной конструкции расположен алюминиевый диск 3 со специальным ударником А. Катушка 5 срабатывает при разряде на нее конденсатора С. Емкость конденсатора С=12 мкф, напряжение заряда — 7 кВ. Конденсаторы установлены в шкафу управления включающим аппаратом. При протекании разрядного тока конденсатора С по катушке 5 в алюминиевом диске 3, который расположен над включающей катушкой 5, индуктируется ток. Взаимодействие токов катушки и диска приводит к тому, что диск быстро набирает скорость и ударником А ударяет по защелке Ν запирающего механизма. По данным [40], к моменту удара диск обладает такой величиной кинетической энергии, которая примерно в 20 раз больше той работы, которая требуется для сбивания защелки Ν. Время снятия защелки [40] находится в пределах (2-3) 10-3 сек, а все собственное время включения аппарата, составляет 0,029—0,034 сек (от начала разряда емкости до касания контактов). Скорость движения диска составляет 4—5 м/сек. На рис. 47 представлена принципиальная электрическая схема шкафа управления типа ВА-12.

Шкаф управления ВА-12 представляет стальной ящик, в котором смонтированы приборы управления. Основные блоки шкафа управления следующие: блок зарядки конденсатора С состоит из однополупериодного выпрямителя зарядного сопротивления и повышающего трансформатора Τρ1. Поляризованное реле Р3, присоединенное к делителю напряжения R2, R3. срабатывает при напряжении на емкости Uc=(0,98—0,99)Uρ, подавая питание на сигнальные лампы Л3, Л4, загорание которых указывает о готовности схемы к проведению опыта. Цепь разряда образуется из последовательно включенных: емкости С, контактов высоковольтного контактора включающей катушки ВК и тиратрона Т. Предварительное запирание тиратрона достигается подачей отрицательного смещения на сетку тиратрона от блока запирания. Блок запирания тиратрона представляет однополупериодную схему выпрямления и состоит из трансформатора Тр3, выпрямителя В1, защитного сопротивления R7 и сглаживающей емкости С3.

Отрицательное напряжение смещения (порядка 60 в) подается на сетку тиратрона Т через ограничивающее сеточное сопротивление R5.

Рис. 47. Принципиальная схема шкафа управления ВА-12:

С — основная емкость 12 мкф; ВК — зажимы включающей катушки; ОК — отключающая катушка; КП1 — ключ питания трех полюсов; КП — ключ питания полюса; ΚВО — ключ управления тремя полюсами; Кз.р — ключ заряда и разряда емкостей трех полюсов; Кк — контакты командные для автоматического включения цепи заряда; ПАУ — прибор автоматического управления опытом; КЗ, КВ, КО— кнопки управления; Р1, Р2 — реле электромагнитные; Р — реле поляризованное; KБ1, КБ2 — дверные блок-контакты; ВА — блок-контакты; КП — контакты поршня; KM1 и KM2— контакты манометров; ЗВ — контакты защитного выключателя; I — включение зарядного трансформатора и предварительный пуск от руки; II — предварительный пуск ПАУ; III — сигнализация полного напряжения заряда; IV — отключенное положение; V — включенное положение; VI — сигнализация нормального давления; VII — сигнализация отсутствия давления; VIII — отключение; IX — пуск.

Для того чтобы исключить вероятность случайного срабатывания тиратрона, в схему между емкостью С и анодом тиратрона включен высоковольтный контактор К2. Контактор К2 в процессе опыта замыкается за 0,02 сек до подачи на сетку тиратрона отпирающего импульса. Для зажигания тиратрона Т на его сетку подается отпирающий импульс. Блок отпирания тиратрона состоит из последовательно включенных блокировок Р* —![]() , первичной обмотки разделительного трансформатора Тр2, шунтированного сопротивлением утечки Rв и подвода от специального прибора автоматического управления опытом — ПАУ (разработанного ВЭИ им. В. И. Ленина [99]), параллельно которому включен ключ включения — отключения КВО и кнопка включения — КВ.

, первичной обмотки разделительного трансформатора Тр2, шунтированного сопротивлением утечки Rв и подвода от специального прибора автоматического управления опытом — ПАУ (разработанного ВЭИ им. В. И. Ленина [99]), параллельно которому включен ключ включения — отключения КВО и кнопка включения — КВ.

Вторичная обмотка трансформатора Тр2 через разделительную емкость С2 связана с сеткой тиратрона.

Отпирание тиратрона и разряд конденсатора С на включающую катушку ВК производится в требуемый момент времени импульсом напряжения положительной полярности (примерно 200 в), который появляется на первичной обмотке разделительного трансформатора Тр2 в момент срабатывания ПАУ, или замыкания КВО и КВ. Назначение лампы Л9 заключается в демпфировании появляющихся в цепи маломощных импульсов для исключения возможности случайного отпирания тиратрона. Так как за короткое время разряда емкость С не успевает полностью разрядиться, то по окончании опыта она закорачивается на землю через разрядное сопротивление R4 и контактор Κ1 [40].

Как показал опыт, разработанный заводом «Электроаппарат», включающий аппарат ВА-12 является надежным и устойчивым в эксплуатации.