Схема испытания выключателей, обеспечивающая получение заданной величины апериодической составляющей

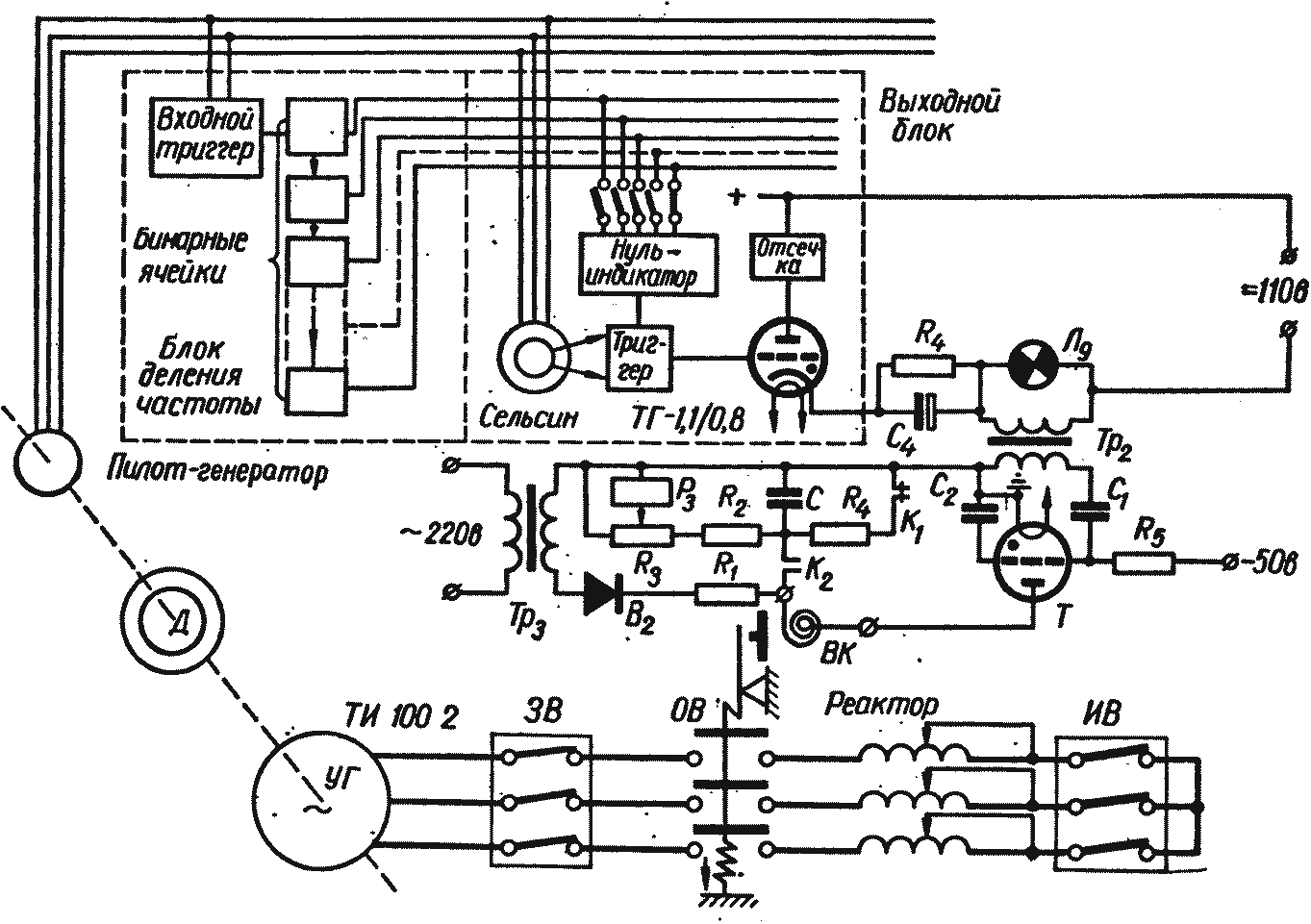

Рис. 70. Блок-схема управления включением ударного генератора при помощи ПАУ в заданную фазу напряжения:

1 — входной триггер блока деления частоты; 2—6 — бинарные ячейки; 7 — нулевое реле; 8 — сельсин; 9 — триггер управления выходным блоком; 10 — отсечка; 11 — зарядное устройство; 12 — устройство отрицательного смещения; 13 — включающая катушка шкафа управления включающего аппарата ВА-12; 14 — испытуемый выключатель; 15 — включающий аппарат ВА-12; 16 — защитный выключатель; 17 — пилот- генератор; T1 — тиратрон выходного блока ПАУ; Т2 — высоковольтный тиратрон шкафа управления ВА-12; ТИ-12-2 — ударный генератор; Д — разгонный электродвигатель.

Необходимыми узлами схемы, осуществляющей получение заданной величины апериодической составляющей в токе отключения, при коротком замыкании, являются: включающий аппарат ВА-12, обладающий высокой точностью времени собственного срабатывания, и фазоизбирающее устройство, обеспечивающее срабатывание указанного аппарата в требуемый момент времени или в заданную фазу напряжения. Вначале рассмотрим кратко блок-схему устройства, приведенную на рис. 70. Управление опытом испытания выключателя производится при помощи прибора автоматического управления (ПАУ), описание которого дано в гл. X. Блок деления частоты подает на вход выходного блока ПАУ серию прямоугольных импульсов, получаемых в бинарных ячейках 2—6. Эти импульсы поступают на нулевое реле 7, которое срабатывает при отсутствии на нем напряжения. Тумблеры, подключающие выходной блок к блоку деления частоты, позволяют осуществлять ступенчатую регулировку выдержки срабатывания нулевого реле 7 с точностью до одного полупериода. Точная (плавная) регулировка времени срабатывания выходного блока в пределах одного полупериода производится путем поворота ротора сельсина 8, управляющим напряжением которого является напряжение пилот-генератора, находящегося на одном валу с ударным генератором. Нулевое реле 7 при срабатывании снимает шунтировку с триггера 9 выходного блока при совпадении фазы напряжения с фазой ротора сельсина. После срабатывания нулевого реле срабатывает триггер 9, который отпирает выходной тиратрон Τ1 блока ПАУ и положительный импульс оперативного напряжения подается в шкаф управления включающего аппарата, вызывая включение ВА-12. Таким образом обеспечивается включение короткого замыкания в любой требуемый момент времени.

На рис. 71 приведена схема для получения заданной величины апериодической составляющей тока короткого замыкания, выделенная из полной схемы автоматического управления испытаниями выключателя. Такое выделение облегчает анализ взаимодействия цепей при включении ударного генератора в заданную фазу напряжения. Рассмотрим основные блоки этой схемы.

Выходной блок ПАУ.

В качестве исполнительного органа нулевого реле* используется поляризованное реле Р1, которое при срабатывании размыкает свои контакты 1Р1, чем снимается шунтировка с триггера, на лампе Л2.

* Полная схема выходного блока ПАУ дана в гл. X, рис. 181.

Рис. 71. Схема получения заданной величины апериодической составляющей тока короткого замыкания.

При исчезновении напряжения на реле создается путь току деблокировки через ограничительное сопротивление R21, что и приводит к срабатыванию реле. Вторая обмотка реле P1 постоянно обтекается током небольшой величины, определяемой сопротивлением R22, и выполняет в реле функцию удерживающей пружины. Подача напряжения оперативного тока в управляемую цепь осуществляется с помощью тиратрона ТП-1/0,8 (Л3), допускающего длительное пропускание тока в 1 а и кратковременное протекание тока до 5 а. Зажигание тиратрона происходит после размыкания контактов реле 1Р2 при срабатывании триггера, снимающего отрицательное напряжение с его сетки. Выходной блок снабжен приспособлением, позволяющим производить отсечку импульса, посылаемого в управляемую цепь. Блок отсекает свой импульс после срабатывания и в дальнейшем развитии цикла не участвует. Длительность выходного импульса регулируется с помощью электронного реле времени, работающего на принципе разряда конденсатора Св на сопротивление (R8, R9). Реле времени выполнено на лампе 6Н8С(Л1) и реле Р2. При срабатывании реле P1 вследствие замыкания контактов 2Р2 происходит срабатывание реле Р3, которое блокируется контактами 3Р3. Реле Р3 запускает электронное реле времени. Спустя регулируемую (сопротивлением Р9) выдержку времени величина потенциала сетки правого триода настолько изменяется, что происходит перераспределение токов правого и левого триодов лампы Л1. Реле Р2 срабатывает, замыкая контакты 1Р2, что приводит к срабатыванию реле Р4 и размыканию анодной цепи тиратрона контактами 2Р4. В конце опыта снимается оперативное напряжение, после чего схема приходит в первоначальное состояние. В качестве индикатора срабатывания выходного блока служит неоновая лампа Л4. Выходной блок имеет независимое питание через трансформатор Τρ1 и две схемы выпрямления, одна из которых (диоды — Д6) дает отрицательное смещение на сетку тиратрона Л3, а другая (диоды Д1—Д4) служит для питания цепи анодного напряжения ламп. Блок, не принимающий участия в проведении опыта, должен быть отключен выключателем, сблокированным с переменным сопротивлением Р9.

Схема управления включающим аппаратом.

Полная схема приведена при описании включающего аппарата ВА-12. Рассмотрим основные блоки этой схемы.

Блок заряда конденсаторов: заряд конденсаторов С производится по однополупериодной схеме выпрямления (рис. 72), которая состоит из повышающего трансформатора Тр3, выпрямителя В2, зарядного сопротивления P1 и емкости С. Трансформатор Тр3 для обеспечения одного и того же зарядного напряжения питается стабилизированным напряжением 220 в. Поляризованное реле Р3, подключенное к делителю напряжения Р2 и Р3, срабатывает при напряжении на емкости, равном 0,98—0,99 от номинального (7 кВ).

Блок разряда: цепь разряда образована последовательным включением емкости С, оперативного высоковольтного контактора 1С2, включающей катушки ВК и высоковольтного тиратрона Т (рис. 71). Зажигание тиратрона осуществляется подачей на сетку тиратрона отпирающего положительного импульса. Предварительное запирание тиратрона осуществляется подачей отрицательного смещения на сетку тиратрона от блока запирания. Для уменьшения вероятности случайного срабатывания тиратрона между анодом и емкостью С введен высоковольтный оперативный контактор, который замыкается перед подачей импульса на сетку тиратрона вследствие срабатывания контактора ПАУ. При величине емкости С=12 мкф и индуктивности катушки ВК L=61·10-3 гн собственная частота тока составляет около 180 гц, а амплитуда тока — около 90 а. При указанных параметрах схемы боек включающей катушки ВК успевает сбить защелку за время, равное примерно 0,002—0,0023 сек, т. е. за первый полупериод разряда конденсатора. Это позволяет в качестве замыкателя разрядной цепи применить тиратрон. Так как за время, равное полу периоду собственной частоты, емкость С не успевает полностью разрядиться, то после опыта она закорачивается на землю через контактор Κ1 и разрядное сопротивление R4.

Блок запирания тиратрона состоит из трансформатора Тр1,выпрямителя В1, защитного сопротивления R6, сглаживающих емкостей С3—С4. Отрицательное смещение (—50—60 в) подается на сетку тиратрона через ограничительное сеточное сопротивление R6.

Рис. 72. Блок заряда конденсатора С шкафа управления ВА-12 в блок-схеме управления включением ударного генератора для получения заданной величины апериодической составляющей в токе короткого замыкания.

Блок отпирания тиратрона состоит из последовательного включения блокировки Р2, шкафа управления ВА-12 (рис. 71), первичной обмотки разделительного трансформатора Тр2, шунтированного лампой Л9, разделительной емкости С5, шунтированной сопротивлением утечки R7, и фазоизбирающего устройства ПАУ. Вторичная обмотка Тр2 связана с сеткой тиратрона через разделительную емкость С2. Нормальное отпирание тиратрона производится импульсом положительной полярности, равным примерно 200 в, который возникает на обмотке разделительного трансформатора Тр2 в момент срабатывания фазоизбирающего устройства или замыкания кнопки включения КВ. Блокировка Р2 не допускает отпирания тиратрона при пониженном напряжении на емкости С, что исключает возможность неправильных операций ВА-12. Предусмотрена блокировка при совместной работе трех полюсов ВА-12. Таким образом, разработанная в ВЭИ схема автоматического управления опытом при испытании выключателей позволяет установить необходимую величину апериодической составляющей в токе короткого замыкания и исследовать ее влияние.