Научно-исследовательский центр по испытанию высоковольтной аппаратуры в Бескудниково

Для испытания сверхмощного высоковольтного электрооборудования и проведения научных исследований в Москве, рядом с территорией Бескудниковской подстанции 500 кВ, создан и в 1964 г. введен в эксплуатацию научно-исследовательский центр (НИЦ) по испытанию высоковольтных аппаратов. Как показано в [112], НИЦ в Бескудниково стоит на уровне лучших зарубежных лабораторий больших мощностей.

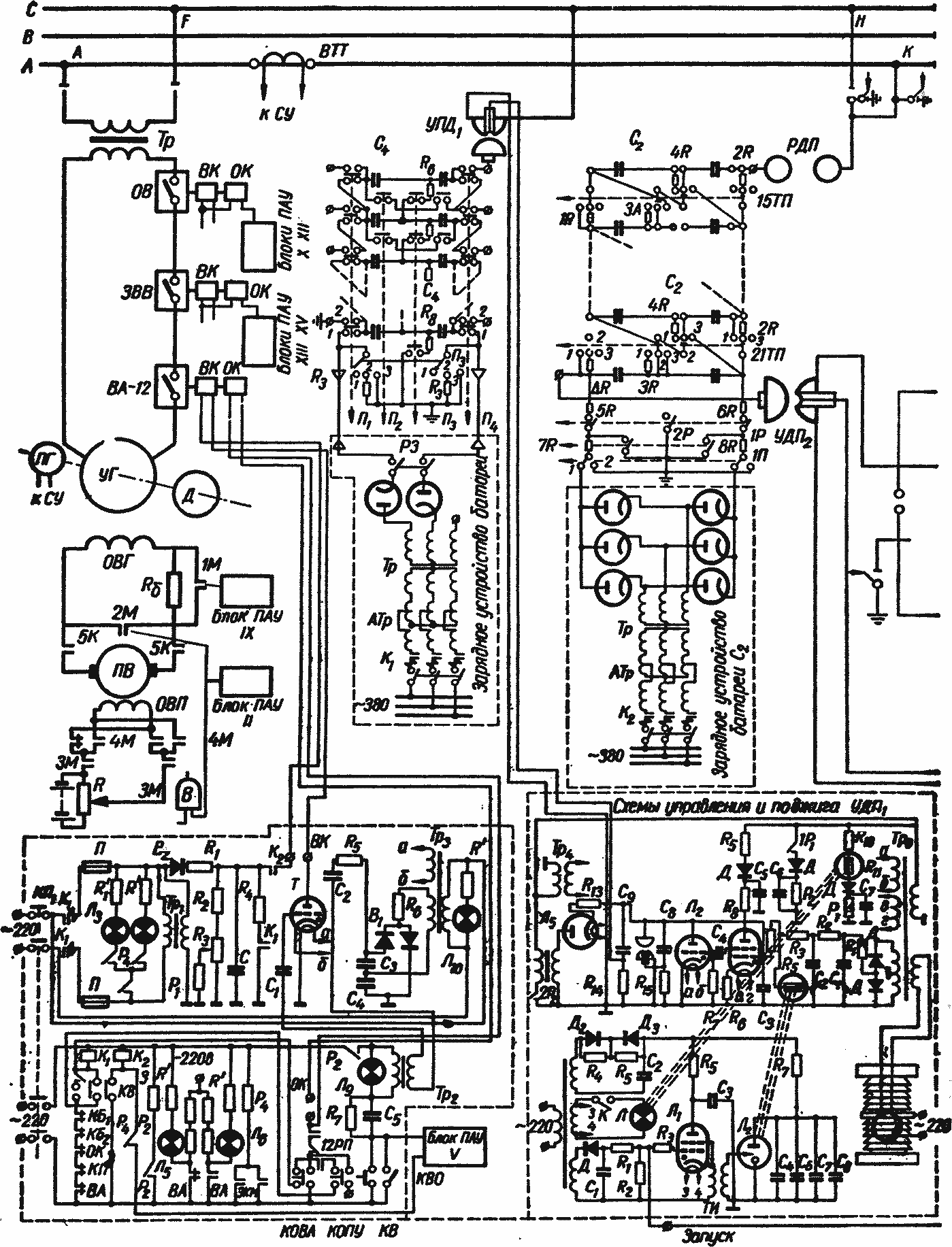

Рис. 136. Принципиальная электрическая схема синтетической установки.

Это пример применения достижений отечественной науки. НИЦ в Бескудниково создавался и проектировался при участии крупнейших научных, проектных и промышленных электротехнических организаций: головного электротехнического НИИ страны — ВЭИ им. В. И. Ленина, ВНИИЭ, Московского электрозавода, заводов «Электроаппарат» и «Уралэлектротяжмаш», «Энергосетьпроект» и др. организаций. Ведущая роль в разработке и исследовании наиболее важных вопросов испытания высоковольтных аппаратов принадлежит ВЭИ. Отличительной особенностью НИЦ является применение трех основных типов испытательных установок: установки для сетевых испытаний, в системе «Мосэнерго»; ударных синхронных генераторов; синтетических схем.

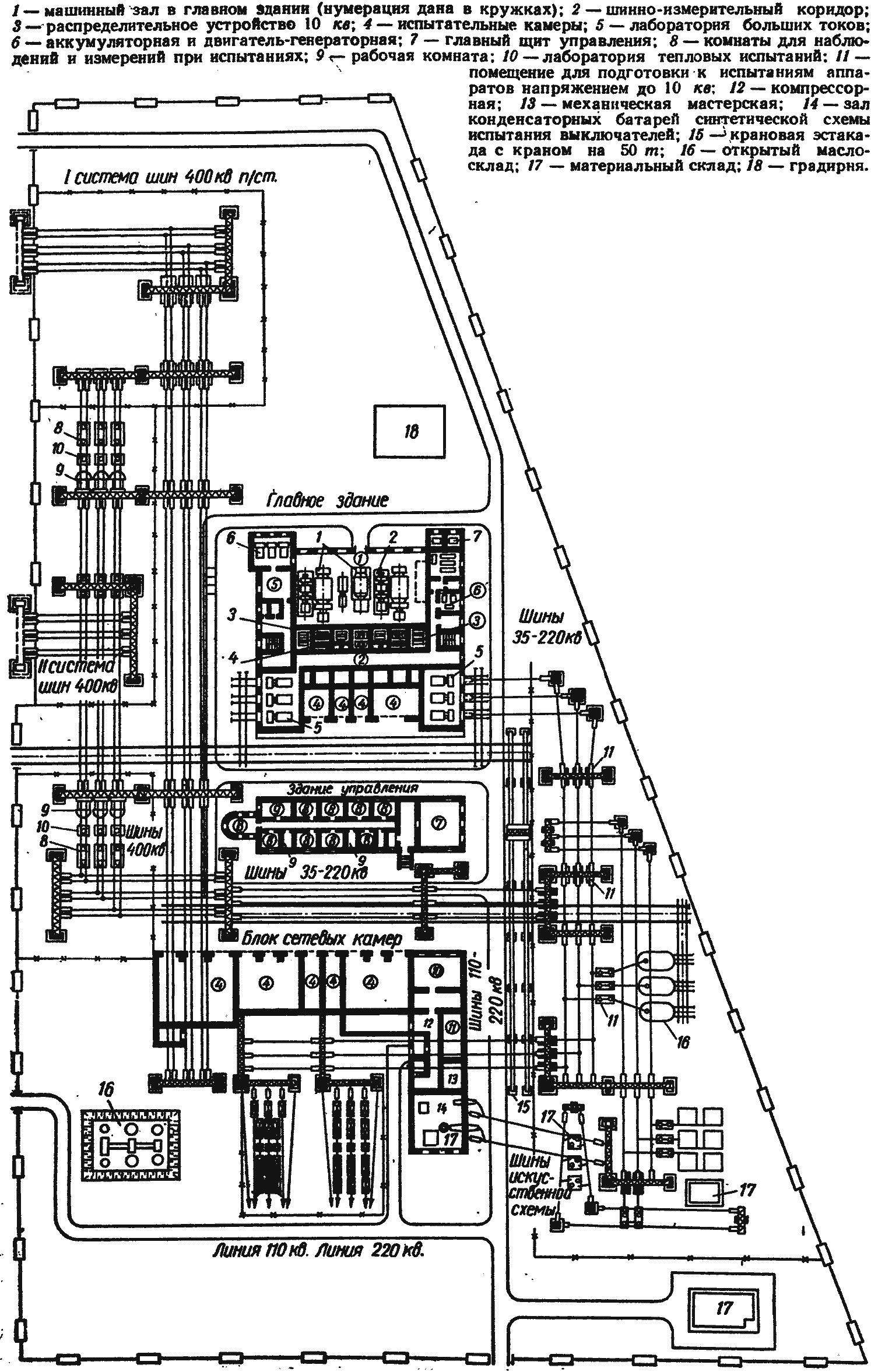

Расположение основных зданий и оборудования на территории НИЦ показано на рис. 137. Кроме того, на рис. 137 показано основное оборудование, расположенное на территории НИЦ: 1 — ударные генераторы; 2 — возбудительный агрегат; 3 — защитный выключатель; 4 — включающий аппарат; 5 — ударные повышающие трансформаторы; 6 — ударные понижающие трансформаторы; 7 — трансформаторы собственного расхода; 8 — разъединитель 500 кВ; 9 — выключатель 500 кВ; 10 — трансформаторы тока 500 кВ; 11 — разъединитель 220 кВ; 12 и 13 — воздушные выключатели; 14 — трансформатор тока 220 кВ; 15 — трансформатор напряжения 220 кВ; 16 — повысительные трансформаторы 12/220 кВ; 17 — конденсаторная батарея C1 и реакторы для схемы синтетических испытаний; НИЦ состоит из следующих основных элементов; главное здание, здание управления, блок сетевых камер, открытое распределительное устройство и вспомогательные сооружения. Рассмотрим основное оборудование главного здания.

Рис. 137. Расположение основных зданий и оборудования на территории НИЦ в Бескудниково:

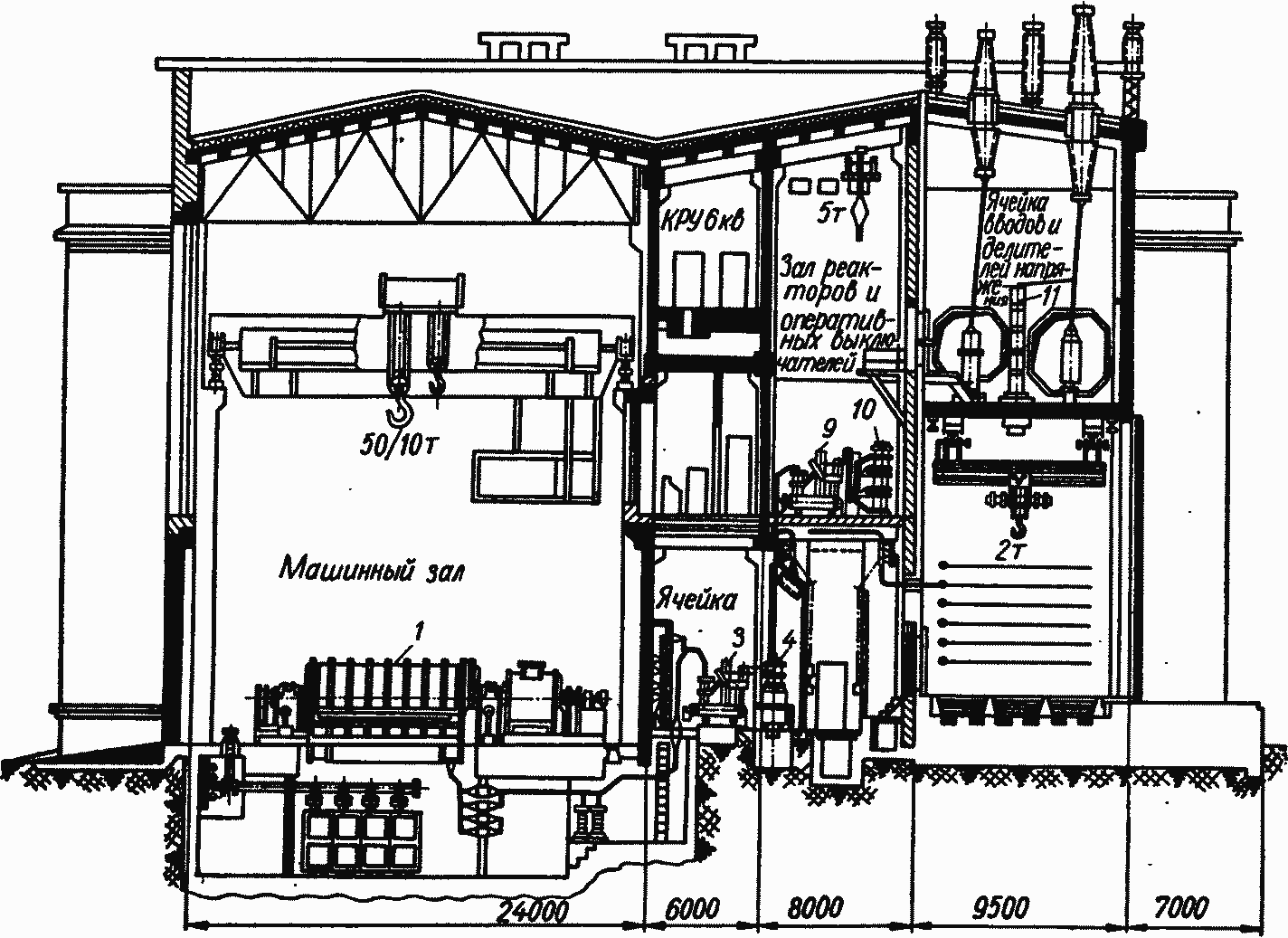

Рис. 138. План и расположение оборудования главного здания НИЦ в Бескудниково:

1 — ударные генераторы; 2 — возбудительные агрегаты; 3 — защитные выключатели; 4 — синхронные замыкатели; 5— ударные повышающие трансформаторы; 6 — ударные понижающие трансформаторы; 7 — трансформаторы собственного расхода; 8 — синхронизирующие реакторы.

Главное здание.

Основные помещения главного здания следующие: машинный зал, шинно-измерительный коридор, распределительное устройство 10 кВ, четыре испытательные камеры, зал больших токов, с прилегающей мастерской для сборки испытуемых аппаратов, аккумуляторная и мотор-генераторная часть. План и расположение оборудования главного здания НИЦ показаны на рис. 138. Цифровые обозначения даны на рис. 137. На рис. 139 дан разрез главного здания по генератору № 2.

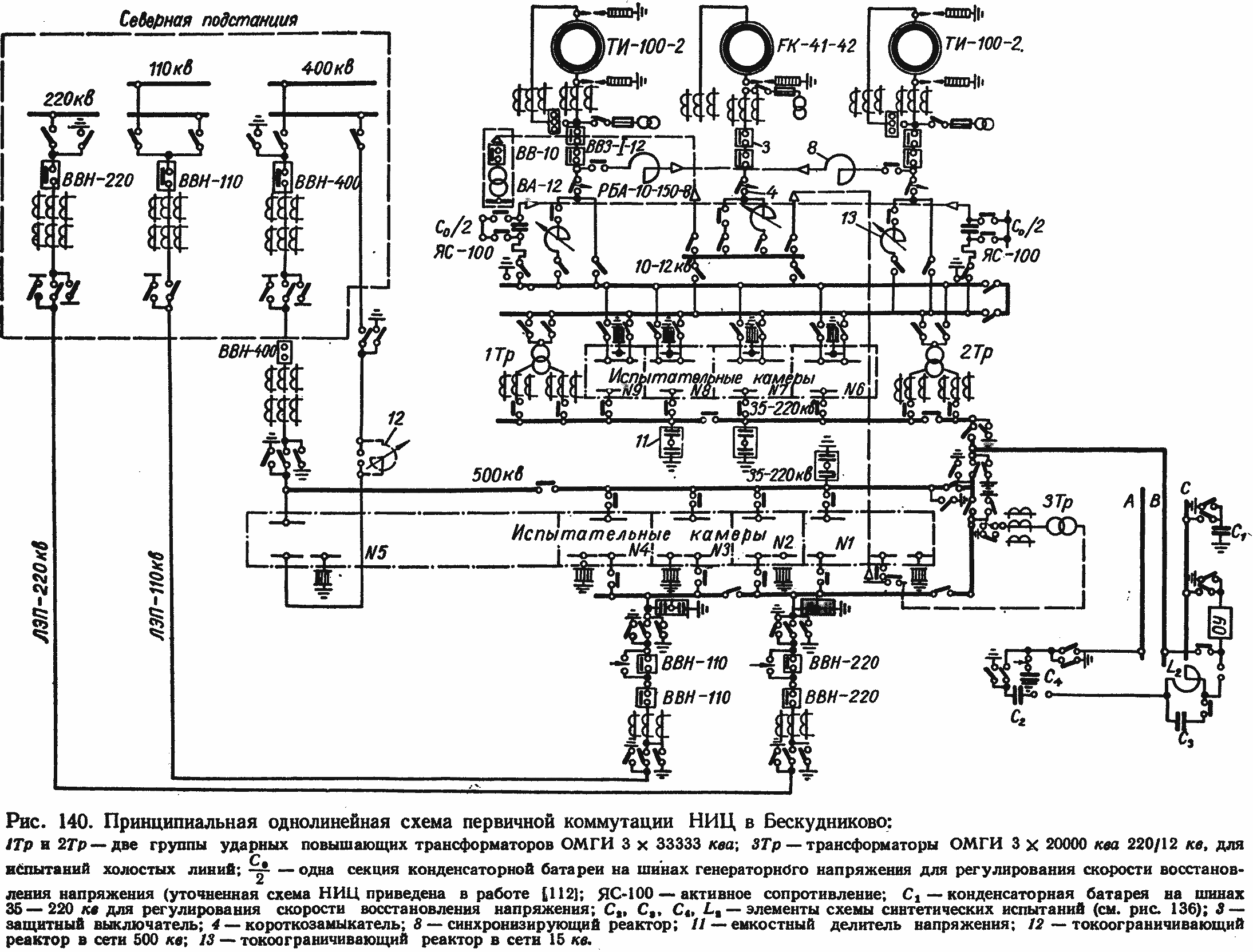

Принципиальная однолинейная схема первичной коммутации НИЦ дана на рис. 140.

Рис. 139. Разрез главного здания по генератору № 2:

1 — ударный генератор; 3 — главный защитный выключатель; 4 — синхронный замыкатель; 9 — оперативный защитный выключатель; 10 — регулировочные реакторы; 11 — емкостные делители напряжения.

Машинный зал главного здания.

Основное оборудование машинного зала составляют три ударных генератора 1 (рис. 138), из которых два являются генераторами типа ТИ-100-2, производства завода «Электросила» имени С. М. Кирова (см. гл. I). Вращение ударных генераторов производится асинхронным двигателем с фазным ротором типа АТФМ-2500-2 мощностью 2000 квт, напряжением 6 кВ, со скоростью вращения 2985 об/мин. В распределительном устройстве находятся помещения, где размещены пусковые сопротивления (рис. 138). Время разгона генератора ТИ-100-2 до номинальных оборотов — 4 мин, а время выбега составляет 45 мин. Каждый из генераторов ТИ-100-2 имеет по два агрегата возбуждения: первый для работы в режиме ударного возбуждения и ударного возбуждения с форсированием, а второй — для работы в режимах внезапного короткого замыкания при номинальном и форсированном напряжениях.

Через крышу главного здания осуществляется 'ввод двух фаз высокого напряжения. Осмотры и мелкие ремонты аппаратов в процессе испытаний должны производиться непосредственно в испытательной камере, для чего камеры оснащены грузоподъемными кранами.

Синхронизирующие реакторы.

Для обеспечения электрической связи между двумя генераторами ТИ-100-2 при включении их на параллельную работу и для удержания их в синхронизме до момента начала опыта короткого замыкания (или до момента подключения генераторов к сборным шинам) применяются синхронизирующие реакторы 8 (рис. 140). Назначение их ограничить аварийный ток, который может возникнуть при испытаниях в момент включения ударных генераторов на параллельную работу или на короткое замыкание. Исходные данные для выбора синхронизирующего реактора 8 (рис. 140) можно получить из сопоставления: потерь в генераторах, работающих параллельно, и вращающих моментов их приводных двигателей. По данным опыта, потери в ударном генераторе принимаются равными Рп= 2000 квт. Взяв предельный случай, можно принять, что отклонение от нормы потерь одного генератора ΔΡг=+10%, а у другого ΔΡг=—10%. Следовательно, возможная разница потерь составит: Рг=Δρг·Рп=0,2·2000=400 квт. Отклонение вращающих моментов приводных двигателей генераторов принимается равным ±25%. Так как момент пропорционален мощности (М =IUC), то разница вращающих моментов вызывает соответствующую разницу мощностей. При мощности разгонного двигателя Рд=2000 квт, для предельного случая возможная разница составит: Р'д=Δрд·Р=0,5·2000=1000 квт. Так как генераторы, по условию, включены параллельно для работы на общие испытательные шины, то разница в потерях генераторов, а также разница в мощностях, получаемых за счет разницы в моментах двигателей, приводит к появлению уравнительных токов, протекающих через синхронизирующий реактор, включенный между шинами двух генераторов. Синхронизирующий реактор для взятого предельного случая должен иметь мощность

По значению тока выбирается реактор. В случае аварийного короткого замыкания на шинопроводе одного генератора другой будет посылать ток в точку короткого замыкания через синхронизирующий реактор, поэтому следует выбирать реактор с увеличенной индуктивностью Lo, чтобы ограничить ток короткого замыкания в этом случае. Следует, однако, отметить, что ограничение тока короткого замыкания необходимо не для генератора, так как генератор рассчитан на работу в режиме короткого замыкания, а прежде всего для самого реактора. Электродинамическая устойчивость реактора обычного типа невелика. Поэтому можно выбрать реактор бетонный (10 кВ, 150 а, хр=8%, типа РБ-10-150-8). Далее необходимо рассчитать ток короткого замыкания и проверить реактор на электродинамическую устойчивость. Для этого определяется мощность короткого замыкания генератора за защитным выключателем при учете сопротивления ударного генератора и сопротивления участка шинопровода до указанной точки короткого замыкания. Определив эту мощность короткого замыкания и приняв значение ее в качестве базисной мощности при данном базисном напряжении определяют значение базисного тока. Далее составляется схема замещения и производится проверка реактора по ударному току. Если по ударному току реактор не проходит, тогда принимается к установке два реактора РБ-10-150-8 на фазу. Повторяется расчет тока короткого замыкания и проверка реактора на ударный ток, которая показывает, что в этом случае по ударному току реактор проходит. Затем производится расчет реактора на термическую устойчивость, который показывает, что в этом случае по термической устойчивости реактор проходит.

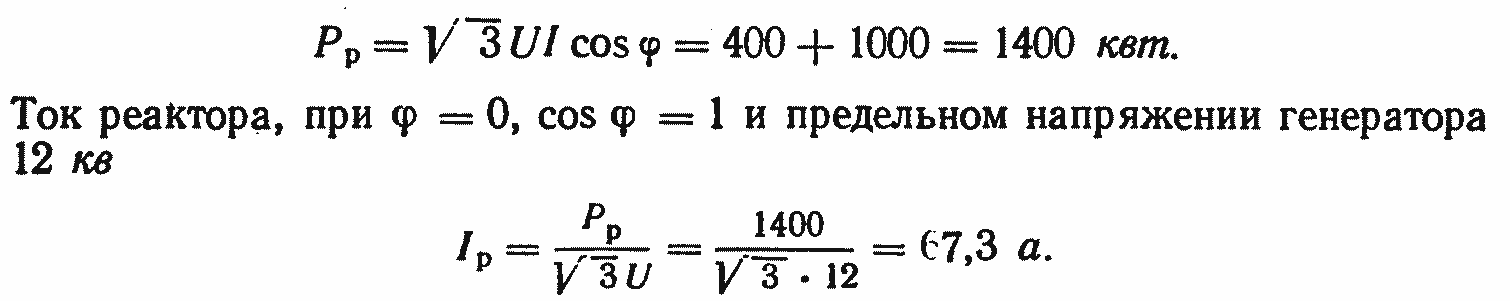

При наличии указанного синхронизирующего реактора угол между э. д. с. двух генераторов (рис. 141) определяется следующим образом.

Сетевые испытания.

При сетевых испытаниях в НИЦ источниками мощности являются вводы линий 100, 220 и 500 кВ, подведенные от подстанции 500 кВ «Мосэнерго» в Бескудниково. Длины подводов от шин подстанции до сборных шин НИЦ составляют: для 110 кВ — 0,6 км, для 220 кВ — 1,2 км и для 500 кВ — 0,1 км. Симметричные составляющие токов короткого замыкания на шинах НИЦ, согласно работе [112], равны: для сети 110 кВ — 26 ка и 22 ка — для однофазного и двухфазного короткого замыкания; для сети 220 кВ — 14 и 22 ка — для однофазного и двухфазного короткого замыкания; для сети 500 кВ — 6,5 и 7 ка — при однофазном и двухфазном коротком замыкании. Схема первичной коммутации участка сетевых испытаний НИЦ показана на рис. 140.

На сетевом стенде НИЦ производятся испытания по отключению неудаленных коротких замыканий в сети 110 кВ. В сети 220 кВ испытывается только половина полюса.

Открытое распределительное устройство НИЦ (ОРУ).

ОРУ служит:

- для подачи напряжения 110, 220 и 500 кВ от вводов линий подстанции на 500 кВ в Бескудниково в испытательные камеры блока сетевых камер (рис. 140);

- для электрической связи (при напряжении до 220 кВ) главного здания и блока сетевых камер, что дает возможность проводить испытания в сетевых камерах от ударных генераторов, а в главном здании — от сети 110—220 кВ;

- для связи источника восстанавливающегося напряжения синтетической схемы с любой испытательной камерой;

- для проведения испытаний по отключению холостых линий.

Распределительное устройство 500 кВ (ранее 400 кВ) имеет две системы шин. На рис. 137 и 140 обозначено следующее оборудование.

Блок сетевых камер. Блок сетевых камер, как видно из рис. 137, состоит из 5 испытательных камер 4, лаборатории тепловых испытаний 10; лаборатории испытания электродвигателей 11; компрессорной 12; механической мастерской 13; зала конденсаторных батарей С2 и С4 синтетической схемы 14. Все испытательные камеры размещены на расстоянии, примерно равном 30—50 м, и фронтом обращены к зданию управления опытом. Это обеспечивает удобство наблюдения за испытательной камерой из окна наблюдательно-измерительной комнаты.

Здание управления.

В здании управления (рис. 137) расположены: главный щит управления 7, девять наблюдательно-измерительных комнат 8 и рабочие комнаты 9. Против каждой испытательной камеры в здании управления предусмотрена отдельная наблюдательно-измерительная комната, в которой имеется комплект осциллографов и пост для подачи команды на включение короткозамыкателей. Увеличение числа комплектов осциллографов необходимо для повышения производительности лаборатории. Одновременно возможно производить четыре испытания от четырех независимых источников питания (трех ударных генераторов и сети). В связи с этим в схеме автоматического управления опытом можно установить на каждый источник мощности четыре командных прибора ПАУ. Наличие 9 испытательных камер позволяет свести к минимуму простой оборудования, так как наладку и установку испытуемого выключателя можно проводить заблаговременно в резервных камерах.

Вспомогательные сооружения.

К числу вспомогательных сооружений, необходимых для нормальной работы лаборатории, относятся: 1) градирня, для охлаждения масла в системе смазки ударных генераторов и двигателей; 2) крановая эстакада; 3) открытый маслосклад и материальный склад. Для транспортировки испытуемых аппаратов построены железнодорожные пути.

Схема маслосмазки и охлаждения ударных генераторов.

Необходимо в самом сжатом виде рассмотреть весьма важный для нормальной работы ударных генераторов вопрос о схеме маслосмазки и охлаждения ударных генераторов. Масляное хозяйство каждой лаборатории мощности отключения должно обеспечить ряд потребностей: подачу чистого сухого масла на сборочную площадку в кабины испытуемых выключателей, а также перекачку отработанного масла из аппаратов и помещений. Установки масляного хозяйства испытательного стенда должны обеспечить заполнение и откачку масла из выключателей за промежуток времени, не превышающий 0,5-1 ч.

Емкость маслохозяйства должна определяться из расчета хранения чистого масла для наполнения по крайней мере трех наиболее крупных масляных выключателей на напряжение 110, 220 или 500 кВ, а также для приема негодного масла из трех аналогичных выключателей после испытаний на стенде.

Рис. 142. Схема маслосмазки и охлаждения двух ударных генераторов типа ТИ-100-2:

1 — вихревой насос типа 2ЛК-20-22 производительностью 45 м3/ч; 2 — электродвигатель насоса типа Д-62-42, мощностью 14 квт, 380 в, 1500 об/мин; 3 — маслонасос с электродвигателем 3' типа ПН-100, мощностью 15 квт, 220 а, 1600 об/мин; 4 — фильтр масляный типа ΦΜ-Ί50, 70 м3/ч; 5 — маслоохладитель типа МП-37; 6 — центрифуга типа НСМ-3, 1500 л/ч; 7 — сливной бак емкостью 20—30 м3; 8 — напорный бак емкостью 5 — 7 м3; 9 — воздухоочистительный фильтр ОРГРЭС, размер 4, на 5 кг силикагеля; 10 — подшипники двух ударных генераторов ТИ-100-2 и генераторов на 75 тыс. ква; 11 — подшипники возбудительных агрегатов (пять); 12 — воздухоохладитель.

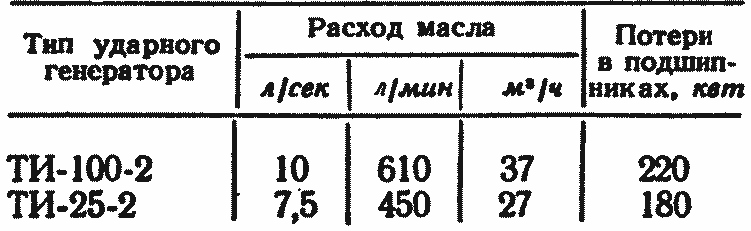

Таблица 20

Ориентировочные данные о расходе масла на охлаждение подшипников ударного генератора и его возбудительного агрегата и отводимых потерях в подшипниках

Должна быть предусмотрена соответствующая сеть маслопроводов и аппаратура для очистки и сушки масла. Помимо этих общих задач маслохозяйства большого испытательного стенда, рассмотрим более детально схему масляного хозяйства собственно ударных генераторов типа ТИ-100-2. Схема маслосмазки и охлаждения ударных генераторов, расположенных в машинном зале НИЦ, показана на рис. 142. Подшипники ударных генераторов 10 и возбудительных агрегатов 11 смазываются маслом, циркулирующим под давлением 0,5—0,6 атм. Для этой цели предусмотрено масляное хозяйство машинного зала. Поступление масла к подшипникам указанных агрегатов производится централизованно от общего напорного бака 8. Два рабочих маслонасоса 2, производительностью по 45 м3/ч каждый, обеспечивают подачу масла в напорный бак 8, емкость которого достаточна для параллельной работы двух ударных генераторов ТИ-100-2. При аварии в сети переменного тока и остановке электродвигателя 2, для того чтобы обеспечить маслосмазку подшипников ударных генераторов на время выбега, предусмотрен резервный маслонасос с двигателем постоянного тока 3, питаемым от аккумуляторной батареи. Маслонасосы забирают масло из сливного бачка 7 и через сетчатые фильтры 4 и маслоохладители 5 перекачивают в напорный бак 8. Из напорного бака масло самотеком по напорной линии подается в подшипники 10 и 11. Из подшипников масло самотеком поступает через сливную линию в сливной подземный бак 7. На входе и выходе из сливного бака предусмотрена возможность присоединения маслоочистительной аппаратуры (центрифуга, адсорбер, фильтрпресс). Напорный бак установлен на высоте 9 м от уровня пола машинного зала. Для слива масла из напорного бака 8 в сливной бак 7 предусмотрена труба для перелива масла. От всасывающего и напорного коллекторов маслонасосов 1, 2 и 3 отходят трубопроводы к железнодорожному пути для выдачи или приема масла из ж.-д. цистерны. Сливной и напорный баки связаны самотечной системой с ближайшими приемными колодцами промливневой канализации для осуществления, при необходимости, аварийного опорожнения масляных резервуаров. Ориентировочные данные о расходе масла на охлаждение подшипников ударного генератора и его возбудительного агрегата (суммарно), а также данные об отводимых потерях в подшипниках приведены в табл. 20.

На схеме маслохозяйства (рис. 142) показаны два маслоохладителя типа МП-65, с расходом масла 35—40 м3/ч, воды — 70 м3/ч, с отводимыми потерями 130 квт каждого, что должно обеспечить одновременную работу ударных генераторов. Емкость напорного масляного бака 8 принята равной 7м3. Наличие напорного бака создает условия устойчивой равномерной подачи масла к подшипникам ударных генераторов при работе насосов. Емкость сливного бака в 30 м3 обеспечивает слив масла из всей системы маслохозяйства машинного зала и прием масла из ж.-д. цистерн. Масляное хозяйство размещается в торце машинного зала (рис. 138). Маслонасосы и сливной бак распложены в приямке на отметке — 4 м; маслоохладители и фильтры — на отметке 0,0; напорный бак — на отметке +9 м. На отметке —4,0 м, в подвале, рядом с маслохозяйством расположена насосная охлаждающей воды. Напорные и сливные магистрали маслопроводов и водопроводов охлаждающей воды расположены в туннеле, идущем вдоль фронта ударных генераторов (рис. 139), с ответвлениями к каждому агрегату.

Туннель сообщается с приямком маслохозяйства. Охлаждение ударного генератора осуществляется по замкнутому циклу от двух вентиляторов, установленных на верхней площадке корпуса статора, как это показано на рис. 28. Для осуществления вентиляционного цикла к корпусу статора пристраивается воздухонаправляющий кожух, в котором по обеим сторонам статора располагаются по две секции воздухоохладителей 12. Температура охлаждающей воды 30° С, общий расход воды через воздухоохладители генератора 750 м3/ч. Охлаждающая вода после выхода из маслоохладителей 5, а также по выходе из воздухоохладителей 12 статоров ударных генераторов подается в градирню, размещенную снаружи главного здания (рис. 137).