Индикатор восстанавливающегося напряжения ВЭИ

Рис. 75. Блок-схема индикатора восстанавливающегося напряжения:

1 — генератор прямоугольных импульсов; 2 — генератор импульсов тока ГИТ; 3 — испытуемый объект; 4 — усилитель; 5 — блок калибровки; 6 — блок развертки и подсветки луча; 7 — блок питания и управления электронно-лучевой трубкой; 8 — блок питания прибора.

Разработанная в ВЭИ схема индикатора восстанавливающегося напряжения [89] представлена на блок-схеме рис. 75. Синусоидальное напряжение сети преобразуется в генераторе прямоугольных импульсов 1, который является задающим генератором, в прямоугольные импульсы, которые синхронизируют запуск блока ГИТ 2, вырабатывающего импульсы тока, и блока 6, который выполняет функции блока развертки изучаемого явления во времени. Введение в отключенную систему импульсов тока вызывает колебания восстанавливающегося напряжения в испытуемой системе, которые после прохождения через широкополосный усилитель 4 подаются на ординатные пластины осциллографа. Блок калибровки 5 выполняет задачу временной градуировки импульсов, а блоки 7 и 8 — питания прибора. На рис. 76 приведена развернутая схема прибора. Рассмотрим ее работу. Синусоидальное напряжение от внешнего источника прикладывается к генератору прямоугольных импульсов, выполненному на трех триодах Л1-1, Л1-2 и Л2-1 и имеющему два раздельных выхода. При приложении к сетке лампы Л1-1 отрицательной полуволны лампа закрывается. Происходит заряд емкостей С11 и С12 анодным напряжением +250 в. Лампы Л1-2 и Л2-1 открыты, так как к сеткам ламп приложен нулевой потенциал. На входной каскад развертки и на генератор импульсного напряжения подан отрицательный потенциал, который держит эти каскады закрытыми. При подаче на сетку лампы Л1-1 положительного потенциала последняя открывается. Емкости С11 и С12 начинают разряжаться через открывшуюся лампу Л1-1. К сеткам ламп Л1-2 и Л2-1 подается отрицательный потенциал, который закрывает эти лампы. Получаемый при закрытии лампы Л1-2 прямоугольный положительный импульс запускает блок развертки и калибровки напряжения, а при закрытии Л2-1 — подается через цепочку задержки, состоящую из С11 и на триггер блока ГИТ. Рассмотрим работу блока генератора импульсов тока. Прямоугольный положительный импульс поступает на сетку лампы Л2-2 и открывает ее. Катод лампы Л3-1 присоединенный к катоду лампы Л2-2, приобретает положительный потенциал по сравнению с потенциалом сетки. Лампа Л3-1 закрывается, происходит «переброс» триггера и положительный импульс с анода лампы Л3-1 через разъединительную емкость С8 открывает лампу Л3-2. Лампа Л3-2, открываясь, подключает батарею конденсаторов С2-С6, на заряд к анодному напряжению +250 в.

Рис. 76. Принципиальная схема индикатора восстанавливающегося напряжения ВЭИ.

Емкость конденсаторов С2-С6 может меняться в широких пределах, что необходимо для изменения крутизны рабочего участка импульса тока. Момент начала разряда конденсаторов С2—С6 через пентод Л4, имеющий большое внутреннее сопротивление, соответствует излому кривой тока (рабочая точка кривой тока), вызывающему колебательный процесс в исследуемой системе, подключенной к клеммам «Выход». Благодаря наличию общего каскада генератора прямоугольных импульсов, явление оказывается синхронизированным по времени с разверткой, а с помощью цепочки запаздывания RCв цепи триггера блока импульсов тока можно наблюдать начало явления. При поступлении прямоугольного импульса в блок развертки, собранный на лампах Л6-1, Л6-1 и Л7, в нем вырабатываются пилообразные импульсы при разряде конденсаторов С22—С26 через пентод Л7 с высоким выходным сопротивлением. Пилообразные импульсы поступают на вертикальные пластины трубки типа 13Л037. Скорость развертки может меняться при помощи переключателя Л2, изменяющего емкость батареи конденсаторов С22—С24. Прямоугольный импульс, поступающий на блок калибровки по времени, собранный на лампах Л8-1 и Л8-2 и колебательных контурах, включающих С17, С18 и С19, открывает лампу Л8-1. Через открытую лампу Л8-1 от напряжения +400 в происходит возбуждение одного колебательного контура, настроенного на определенную частоту. Изменение частоты производится при помощи переключателя П3. С той же самой частотой происходит открытие и закрытие лампы Лв-2. Усиленные сигналы на лампе Л8-2 поступают через переключатель П4 на пластины явления осциллографа. Проследим путь поступления сигналов с исследуемого объекта на электронно-лучевую трубку. С генератора импульсов тока сигнал через усилитель, собранный на пентоде Л4, поступает на испытуемый объект и возбуждает колебательный переходный процесс. Колебания, возникшие в испытуемой системе при вводе импульса тока, подаются через аттенюатор на вход широкополосного усилителя (блок 4, рис. 75). Аттенюатор представляет собой переменные градуированные сопротивления, зашунтированные емкостями. Эти сопротивления подключаются параллельно к испытуемому объекту. Полная величина сопротивления может изменяться при помощи переключателя П9. Аттенюатор позволяет в одночастотных объектах сравнительно легко определять примерную величину эквивалентных параметров L и С исследуемого контура. Широкополосный усилитель выполнен по симметричной двухтактной схеме и имеет коэффициент усиления около 1000 в диапазоне частот от 50 гц до 100 кгц. Широкополосный усилитель собран на лампах Л9 типа 6Н9С, представляющих первую ступень двухтактного усилителя, пентоде Л10 типа 6ЖЗ, обладающем большим внутренним сопротивлением, и лампах Л11 и Л12 типа 6П9, представляющих вторую ступень широкополосного двухтактного усилителя. С выхода ламп Л11 и Л12 усиленный сигнал через переключатель П4 поступает на пластины явления электронно-лучевой трубки типа 13Л037. Для питания трубки собрана выпрямительная схема на двух диодах типа 2Ц2С.

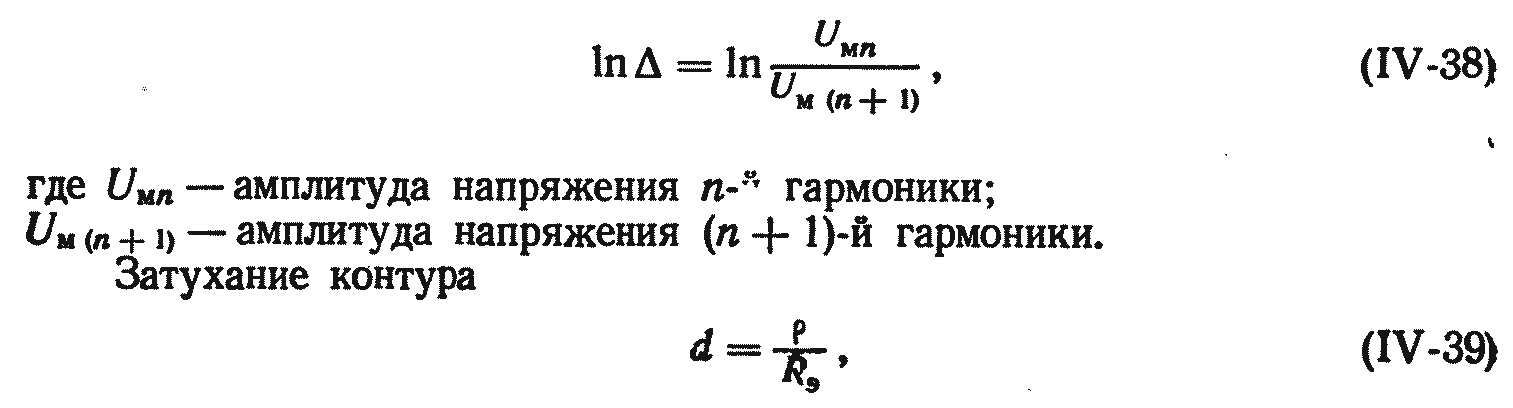

Индикатор имеет блок 5 (рис. 75) калибровки по частоте, поэтому по осциллограмме восстанавливающегося напряжения можно определить частоту колебаний, а также логарифмический декремент затухания

![]()

(IV-49).

К недостаткам прибора [89] можно отнести следующее: подбор шунтирующих сопротивлений — неточен, а внутреннее сопротивление индикатора вносит искажение в процесс восстановления напряжения. Диапазон измерений индикатора с линейной формой импульса тока позволяет измерять частоты в пределах 200 гц — 100 кгц, что охватывает параметры практически всех реальных систем. На рис. 77 даны кривые восстанавливающегося напряжения [89] при данной форме вводимого импульса тока и отключении синусоидального тока идеальным выключателем. Индикатор ВЭИ достаточно точно определяет кривую восстанавливающегося напряжения одночастотных и многочастотных обесточенных объектов. Для одночастотных объектов при помощи индикатора можно приближенно определить эквивалентные значения Lэ и Сэ. Недостатком индикатора является то, что крутизна импульса тока мала, поэтому нельзя определить восстанавливающееся напряжение симметричных незаземленных объектов.

Схема индикатора Куйбышевского политехнического института

Принципиальная схема этого индикатора [73] показана на рис. 78, а. Синусоидальная волна тока, вводимая в цепь нагрузки, создается цепочкой C1-Lф индикатора, а тиратрон ТГИ1-400/3,5 является коммутирующим элементом, который включает на напряжение конденсатора С1 цепь формирующей катушки Lф и нагрузки Zн.

Рис. 78. Схемы индикации восстанавливающегося напряжения:

а — принципиальная схема индикатора восстанавливающегося напряжения Куйбышевского политехнического института; б — блок-схема устройства для записи восстанавливающегося напряжения при подаче импульсов тока от индикатора ВН; И — индикатор; О — осциллограф; Lф — формирующая индуктивность; R — шунт для записи контрольной осциллограммы тока; Тр — трансформатор.

Работа схемы рис. 78, а происходит следующим образом. При включении выключателя B1 загорается сигнальная лампа, подается напряжение на накал тиратрона и начинается заряд конденсатора С1 по цепи: трансформатор Тр, зарядное сопротивление выпрямитель Д1, собранный на диодах Д205, конденсатор C1, переключатель В2 и трансформатор Тр.

По прекращению зарядного тока начинается медленный разряд емкости С1 по цепи: емкость С1 сопротивления R3, R4, R5 и R2, емкость С2. Изменяя величины емкостей С3—С7, присоединенных параллельно сопротивлению R3, можно изменять момент зажигания тиратрона. С сопротивления R5 (зажимы 2—2) снимается сигнал на развертку осциллографа ОК-25. Меняя момент зажигания тиратрона, можно регулировать начало процесса в исследуемой цепи, по сравнению с началом развертки осциллографа. Задачу задержки начала явления выполняет цепочка С3—С7 и R3—R6. Величину задержки можно регулировать от 10 до 150 мксек. Когда напряжение на сетке тиратрона станет равным напряжению зажигания, то тиратрон откроется и емкость C1 начнет разряжаться через тиратрон на формирующую индуктивность Lф и сопротивление испытываемой цепи Zц. Параллельно к сопротивлению нагрузки Zн (зажимы 3—3) подключается пара вертикальных пластин осциллографа ОК-25. Другая пара пластин через зажимы 4—4 присоединяется к сопротивлению R для записи осциллограммы формы волны тока. Блок-схема устройства для записи восстанавливающегося напряжения, показана на рис. 78, б. При применении мощного коммутирующего звена в виде тиратрона ТГИ1-400/3,5, отпадает необходимость применения усилителя, что позволяет снизить уровень помех. Отклонения в точности записи восстанавливающегося напряжения могут быть обусловлены следующими причинами [73]: 1) искажение записи вследствие непостоянства скорости вводимого импульса тока, при наличии нагрузки индикатора; 2) по сравнению с реальной системой не учитывается влияние выключателя на цепь Zн, так как в схеме используются условия идеальной коммутации; 3) не учитывается влияние короны на форму восстанавливающегося напряжения, хотя в реальных условиях корона может деформировать волну и изменять ее амплитуду. Однако следует считать, что практически эти отклонения невелики. Схема индикатора применялась в сетях «Куйбышевэнерго».