Глава X

Прибор автоматического управления опытом (ПАУ) и синхронизирующее устройство

56. Прибор автоматического управления опытом (ПАУ)

Современная синтетическая схема испытания выключающих аппаратов невозможна без совершенной автоматики, обеспечивающей синтез во времени основных цепей (цепи тока короткого замыкания и цепи восстанавливающегося напряжения), а также требуемую последовательность во времени остальных измерительных, управляющих и вспомогательных цепей.

Прибор автоматического управления опытом предложен Η. М. Чернышевым (ВЭИ) и описан в работах Η. М. Чернышева, А. М. Арзяева и В. Д. Ляшенко [18, 99, 101, 107]. Включение элементов испытательной цепи (выключателей ОВ, ЗВ и ИВ, возбуждения, форсировки и развозбуждения ударного генератора), а также включение приборов в измерительной и вспомогательной цепях производится путем посылки серии импульсов, вырабатываемых ПАУ, в строго определенной и регулируемой временной последовательности, требуемой условиями опыта. ПАУ обеспечивает регулировку установок выдержек времени с точностью до 0,01 сек с разбросом, не превышающим тысячных долей секунды, при возможности получения наибольшей выдержки времени порядка 2,5 и 5,1 сек. Такая точная регулировка выдержек времени позволяет резко повысить производительность испытательной установки и свести к минимуму неполноценные опыты. Синхронизирующее устройство ПАУ позволяет использовать прибор в синтетических схемах испытания для включения восстанавливающегося напряжения в нуль тока и др. задач. Автоматические устройства для управления опытом при испытании выключателей, в виде автоматического контроллера барабанного типа, вращаемого двигателем, или релейных схем, не могут обеспечить полностью требуемую точность синхронизации включения отдельных элементов синтетических схем испытания. В настоящее время ПАУ является наиболее совершенным прибором автоматического управления опытом и находит все большее применение в испытательных схемах лабораторий СССР и других стран (ПНР, КНР и др).

Скелетная схема ПАУ. На рис. 172 представлена скелетная схема ПАУ. В приборе автоматического управления опытом использован принцип счетных устройств. За единицу измерения принимается полупериод напряжения испытательного генератора или сети. Устройство отсчитывает заданное число полупериодов, после чего дает на выходе импульс напряжения, используемый для запуска элементов схемы испытания. ПАУ выполнен по блочной схеме. На рис. 173 выделена часть блоков полной схемы, иллюстрирующая принцип действия ПАУ без синхронизирующего устройства, которое будет рассмотрено отдельно. На вход блока преобразования импульсов и деления частоты подается от пилот-генератора, находящегося на одном валу с ударным генератором, управляющее напряжение, изменяющееся синхронно с напряжением испытательного генератора. На выходе блока деления частоты появляется серия положительных прямоугольных униполярных импульсов напряжения, высшая частота которых равна частоте управляющего напряжения, а далее частоты, вырабатываемые каждой последующей бинарной ячейкой, уменьшаются в два раза.

Рис. 172. Скелетная схема прибора автоматического управления опытом (ПАУ) при испытаниях.

Рис. 173. Блок-схема ПАУ без синхронизирующего устройства.

Запуск блока деления частоты осуществляется замыканием контактов 1—2 (рис. 172) за несколько секунд до замыкания ключа управления опытом 3—4. Начало работы прибора определяется посылкой на все нуль-индикаторы деблокирующего импульса, так как в состоянии покоя схемы нуль-индикаторы заблокированы. В выходных блоках нуль-индикаторы являются суммирующими элементами ПАУ. Роль нуль-индикатора выполняет реле типа РП-5, которое подключено к шинам напряжений разных частот через переключающие тумблеры и диоды. По числу управляемых цепей схемы испытания выбирается количество суммирующих реле. Срабатывание суммирующего реле после подачи деблокирующего импульса происходит через время, определяемое числом включенных тумблеров в цепи нуль-индикатора. Таким образом, выходные блоки подают импульсы-команды на срабатывание выходных тиратронов с такими временными интервалами, которые соответствуют набранным, при помощи тумблеров уставок, диктуемых условиями опыта. Выходные блоки выполнены по двум схемам: со ступенчатой и с плавной регулировкой выдержек времени. Плавная регулировка выдержек времени обеспечивается фазоизбирательным устройством, действие которого начинается после срабатывания нуль-индикатора. Целое число полупериодов, определяющих выдержку времени, устанавливается включением тех или иных тумблеров, а дробное — фазоизбирательным устройством. После срабатывания тиратрона выходного элемента в управляемую цепь (обычно включающие и отключающие катушки) подается оперативное напряжение. Ток в управляемых цепях не должен превышать 5 а при длительности импульса до 0,1 сек и 1 а при больших длительностях импульса. В отдельных цепях при необходимости можно установить контакторы, замыкающие цепь с током до 40 а. Рассмотрим детально работу отдельных блоков схемы ПАУ.

Блок деления частоты

Получение различных выдержек времени в приборе автоматического управления опытом осуществляется устройством, выполненным в виде счетно-решающей схемы. Устройство такого рода обладает наибольшей точностью из всех известных приборов, применяемых для автоматического управления опытом, В основу счетно-решающей схемы положен принцип суммирования импульсов разных частот. Как известно, применив двоичную систему исчисления, можно, имея небольшое количество чисел, составляющих ряд, например: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, получить путем суммирования каких-либо членов этого ряда новые числа, лежащие в пределах между единицей и конечным числом, определяемым по формуле

![]() где а = 2 — коэффициент пересчета двоичной системы исчисления; п— количество чисел, составляющих ряд.

где а = 2 — коэффициент пересчета двоичной системы исчисления; п— количество чисел, составляющих ряд.

Для данного случая, когда ряд состоит из 8 чисел, таким наибольшим числом будет число Ν=28—1=255. Таким образом, имея устройство, которое вырабатывает импульсы напряжения, длительность которых подчиняется закону двоичной системы исчисления, не трудно путем суммирования определенных импульсов, составляющих ряд, получать новые импульсы требуемой длительности. Эти импульсы можно использовать для получения определенной выдержки времени, если элемент схемы будет реагировать на окончание таких импульсов. Действительно, если начало отсчета времени вести от момента возникновения импульса напряжения, а конец отсчета будет отвечать прекращению импульса напряжения, то мы получим выдержку времени, соответствующую длительности импульса. При испытании выключателей на отключающую способность необходимо получить выдержки времени в пределах до 2,5 сек. Такие выдержки времени можно получить, если, приняв за единицу измерения 1 полупериод частоты напряжения испытательного генератора, или сети, создать импульсы напряжения,

которые подчиняются двоичной системе исчисления и длительность их соответственно равна 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 полупериодам напряжения испытательного генератора или сети. Из такого ряда импульсов напряжения, путем их суммирования, можно получить импульс большой длительности в пределах до 2,55 сек. Действительно, 1 полупериод равен 0,01 сек. Наибольшее число, которое можно получить из приведенного выше ряда, равно 255 полупериодам, что и соответствует 2,55 сек. В приборе автоматического управления опытом получение импульсов напряжения, подчиняющихся закону двоичной системы исчисления, осуществляется с помощью ряда делительных ячеек, соединенных последовательно. Канал деления частоты состоит из формирующего каскада, в виде спусковой схемы и бинарных ячеек, коэффициент деления которых k=2. Элементами, которые формируют импульсы напряжения в ячейках канала деления частоты, являются поляризованные реле типа РП-4. На контактах этих реле формируются импульсы напряжения, длительность которых равна 0,01, 0,02, 0,04, 0,08, 0,16, 0,32, 0,64 и 1,28 сек. Импульсы указанной длительности поступают на выходные устройства, которые, срабатывая после истечения определенной установленной выдержки, дают импульс на срабатывание исполнительного элемента схемы испытания.

Каскад формирования прямоугольных импульсов

Получаемое от пилот-генератора пятидесятипериодное напряжение 220 в поступает на трансформатор Тр1 (рис. 174) и от него — на два идентичных каскада формирования прямоугольных импульсов напряжения, работающих по двухтактной схеме. Каскады собраны на лампах типа 6Н8С.

Рассмотрим работу одного каскада формирования прямоугольных импульсов напряжения [107]. Левая половина лампы 6Н8С является ограничителем и усилителем входного напряжения, правая — формирующая. В исходном положении левая половина лампы 6Н8С заперта за счет смещения, создаваемого на общем катодном сопротивлении R9 анодным током правой половины лампы, которая открыта благодаря нулевому потенциалу на ее сетке. Емкость конденсатора выбирается достаточно большой для того, чтобы напряжение на ней оставалось практически постоянным в течение времени работы устройства. Для получения прямоугольной формы выходного напряжения постоянная времени C1 R10 выбирается значительно больше периода частоты напряжения, поступающего на вход формирующего каскада. Наличие жесткой связи анода левой половины лампы с сеткой правой обеспечивает полную передачу всех изменений напряжения с анода на сетку.

Рис. 175. Формирующий каскад, преобразующий импульсы синусоидального напряжения в прямоугольные импульсы:

а — схема формирующего каскада; б — эпюры напряжений, поясняющие работу формирующего каскада; I — напряжение на входе; II — напряжение на сетке правой части лампы; III — напряжение на аноде левой части лампы; IV — напряжение на аноде правой лампы.

Рис. 176. Релаксационное реле:

а — схема бинарной ячейки; б — эпюры импульсов напряжения, формируемых реле Ра; I, II — импульсы на выходе соответственно диодов Д3, Д4; III — напряжение на аноде левой лампы; IV — напряжение на аноде правой лампы; V — импульсы, формируемые реле P3.

Положительный полупериод напряжения, поступающий на сетку левой половины лампы от трансформатора Tp1, открывает ее и ограничивается. Роль диодного ограничителя здесь играет промежуток сетка — катод левой половины лампы. При открывании левой половины лампы 6Н86 конденсатор С1 начнет разряжаться через левую половину лампы и чем запирает правую половину лампы, так как на сопротивлении R10 создается большое падение напряжения, минус которого подается на сетку правой половины лампы. Напряжение на аноде правой половины лампы резко возрастает и остается неизменным в течение времени, пока напряжение входного сигнала не станет ниже напряжения запирания лампы. При этом левая половина лампы закрывается, напряжение на ее аноде резко возрастает и конденсатор С1, заряжаясь, открывает правую половину лампы. Напряжение на ее аноде резко падает. В результате такого цикла работы на аноде правой половины лампы сформируется прямоугольный положительный импульс напряжения, длительность которого равна длительности полупериода входного синусоидального напряжения. Идеализированные эпюры напряжений, характеризующие работу формирующего каскада, показаны на рис. 175, б. Прямоугольные импульсы напряжения, получаемые на аноде правой половины лампы длительностью 0,01 сек и частотой 50 импульсов в секунду, поступают через дифференцирующую цепочку C3R14 (рис. 174) на релаксационное реле с двумя устойчивыми состояниями равновесия. Задача дифференцирующей цепочки — получить из импульсов большой продолжительности кратковременные импульсы с крутым фронтом, используемые для запуска релаксационных реле. Принцип работы дифференцирующей цепочки показан на рис. 176, а и б.

Релаксационные реле с двумя устойчивыми состояниями равновесия

Остроконечные отрицательные импульсы напряжения (рис. 176), получаемые в результате дифференцирования, поступают на вход релаксационного реле (рис. 176, а). Так как в схеме канала деления частоты применено два каскада формирования прямоугольных импульсов (двухтактная схема), то на вход релаксационного реле поступают остроконечные импульсы напряжения, следующие друг за другом через время, равное длительности полупериода синусоидального входного напряжения, то есть через 0,01 сек. Релаксационные реле с двумя устойчивыми состояниями равновесия являются пересчетными ячейками с коэффициентом пересчета К, уменьшающими количество поступающих импульсов и дающими на выходе число импульсов в К раз меньше, чем поступило на вход. Это так называемые бинарные ячейки, для которых' коэффициент пересчета (деления) К=2. Весь канал деления частоты состоит из 8 бинарных ячеек, соединенных последовательно, с общим коэффициентом деления

![]() где N = 2 — коэффициент деления одной бинарной ячейки; 8 — число бинарных ячеек.

где N = 2 — коэффициент деления одной бинарной ячейки; 8 — число бинарных ячеек.

Использование принципа деления числа входных импульсов позволяет согласовать большую разрешающую способность электронных схем с малой разрешающей способностью электромагнитных регистраторов поляризованные реле типа РП-4. В анодных цепях бинарных ячеек включены катушки поляризованных реле РП-4. По второй катушке реле Р4 постоянно протекает небольшой ток, поэтому эта катушка реле выполняет функцию удерживающей пружины. Якоря этих реле колеблются с частотой срабатывания данной бинарной ячейки. При замыкании контактов от до Р8 на выходе блока появляются положительные прямоугольные импульсы соответствующей частоты. Для устранения влияния на работу бинарной ячейки индуктивности обмоток реле катушки реле зашунтированы при помощи емкости С6 (рис. 174). Время срабатывания поляризованного реле в схеме — не более 0,003 сек и достаточно стабильно. Бинарные ячейки связаны друг с другом элементами связи, в качестве которых используются цепочки КС.

Рассмотрим работу бинарной ячейки. Для нормальной работы канала деления частоты необходимо, чтобы все бинарные ячейки были установлены в исходное положение. Таким исходным положением является состояние, когда правые половины ламп бинарных ячеек заперты, а левые — открыты. Отрицательные спусковые импульсы подаются на аноды ламп бинарной ячейки через полупроводниковые диоды ДГ-Ц24, которые являются своеобразным коммутатором, позволяющим подавать отрицательные спусковые импульсы только на сетку открытой лампы (рис. 176, а). Действительно, когда правые половины ламп заперты, а левые — открыты, анод Д3 имеет потенциал катода, а напряжение на аноде Д4 намного ниже напряжения его катода. Под действием стартового сигнала отрицательной полярности, который пройдет только через диод, Д3 и попадет на сетку левой половины лампы, она закроется, а правая половина откроется.

До прихода стартового импульса правая половина лампы была заперта за счет смещения, создаваемого анодным током левой лампы на катодном сопротивлении R13. При открывании правой половины лампы напряжение на ее аноде резко снизится, через лампу потечет ток, который вызовет замыкание контактов поляризованного реле Р3 (РП-4), находившихся до этого в разомкнутом состоянии благодаря протеканию тока левой половины лампы 6Н8С через левую катушку реле РП-4. Правая половина лампы будет находиться в открытом состоянии, а реле РП-4 будет держать свои контакты замкнутыми до воздействия следующего стартового сигнала, который пройдет уже через диод Д4 и попадет на сетку правой половины лампы. При этом правая половина лампы закроется, а левая откроется. Ток, протекающий через левую половину лампы, приведет к срабатыванию реле РП-4, которое возвратит свои контакты в исходное положение, т. е. разомкнет. Схема бинарной ячейки очень чувствительна к отрицательным спусковым импульсам, так как изменение потенциала отпертой лампы определяется амплитудой спускового импульса и совпадает с ним по знаку, а изменение потенциала на сетке запертой лампы — амплитудой спускового импульса и импульса, действующего через цепь обратной связи с анода отпертой лампы. Амплитуда импульса, действующего через цепь обратной связи, значительно превосходит амплитуду спускового импульса, а полярность его противоположна полярности последнего. Поэтому потенциал сетки запертой лампы равен разности спускового импульса и импульса, действующего через цепь обратной связи. Следовательно, при действии положительного спускового импульса потенциал сетки отпертой лампы повышается, а потенциал сетки запертой лампы — понижается и опрокидывания схемы не происходит. При действии отрицательного спускового импульса потенциал сетки отпертой лампы понижается, а потенциал сетки запертой лампы повышается, и схема переходит в новое устойчивое состояние равновесия. Таким образом, в результате одного цикла работы бинарной ячейки поляризованное реле РП-4 держит свои контакты замкнутыми в течение времени, равного периоду следования отрицательных спусковых импульсов, то есть 0,01 сек. Поляризованное реле своими контактами замыкает цепь напряжения, этим самым формируется импульс напряжения длительностью 0,01 сек, начало которого строго соответствует концу полупериода синусоидального напряжения. Благодаря работе 1-й бинарной ячейки мы имеем возможность формировать импульсы напряжения с частотой 50 периодов в секунду, то есть частота входных спусковых импульсов уменьшилась в два раза.

Когда на контактах реле РП-4 формируется положительный импульс напряжения, на аноде правой половины лампы 1-й бинарной ячейки образуется отрицательный импульс напряжения, который через дифференцирующую цепочку C7Rn и полупроводниковые диоды поступает на вход 2-й бинарной ячейки (рис. 174). Так как дифференцируется отрицательный импульс напряжения, то отрицательный ток, получаемый в результате Дифференцирования, будет во времени строго соответствовать отрицательному пику напряжения, которым запускалась 1-я бинарная ячейка. В результате дифференцирования будут образовываться отрицательные пики левая половина лампы закрывается, напряжение на ее аноде резко возрастает и конденсатор С1, заряжаясь, открывает правую половину лампы. Напряжение на ее аноде резко падает. В результате такого цикла работы на аноде правой половины лампы сформируется прямоугольный положительный импульс напряжения, длительность которого равна длительности полупериода входного синусоидального напряжения. Идеализированные эпюры напряжений, характеризующие работу формирующего каскада, показаны на рис. 175,б. Прямоугольные импульсы напряжения, получаемые на аноде правой половины лампы длительностью 0,01 сек и частотой 50 импульсов в секунду, поступают через дифференцирующую цепочку С8R14 (рис. 174) на релаксационное реле с двумя устойчивыми состояниями равновесия. Задача дифференцирующей цепочки — получить из импульсов большой продолжительности кратковременные импульсы с крутым фронтом, используемые для запуска релаксационных реле. Принцип работы дифференцирующей цепочки показан на рис. 176, а и б.

Релаксационные реле с двумя устойчивыми состояниями равновесия

Остроконечные отрицательные импульсы напряжения (рис. 176), получаемые в результате дифференцирования, поступают на вход релаксационного реле (рис. 176, а). Так как в схеме канала деления частоты применено два каскада формирования прямоугольных импульсов (двухтактная схема), то на вход релаксационного реле поступают остроконечные импульсы напряжения, следующие друг за другом через время, равное длительности полупериода синусоидального входного напряжения, то есть через 0,01 сек. Релаксационные реле с двумя устойчивыми состояниями равновесия являются пересчетными ячейками с коэффициентом пересчета К, уменьшающими количество поступающих импульсов и дающими на выходе число импульсов в К раз меньше, чем поступило на вход. Это так называемые бинарные ячейки, для которых коэффициент пересчета (деления) К=2. Весь канал деления частоты состоит из 8 бинарных ячеек, соединенных последовательно, с общим коэффициентом деления

![]() где Ν = 2 — коэффициент деления одной бинарной ячейки; 8 — число бинарных ячеек.

где Ν = 2 — коэффициент деления одной бинарной ячейки; 8 — число бинарных ячеек.

Использование принципа деления числа входных импульсов позволяет согласовать большую разрешающую способность электронных схем с малой разрешающей способностью электромагнитных регистраторов поляризованные реле типа РП-4. В анодных цепях бинарных ячеек включены катушки поляризованных реле РП-4. По второй катушке реле P2 постоянно протекает небольшой ток, поэтому эта катушка реле выполняет функцию удерживающей пружины. Якоря этих реле колеблются с частотой срабатывания данной бинарной ячейки. При замыкании контактов от Р1 до Р8 на выходе блока появляются положительные прямоугольные импульсы соответствующей частоты. Для устранения влияния на работу бинарной ячейки индуктивности обмоток реле катушки реле зашунтированы при помощи емкости С6 (рис. 174). Время срабатывания поляризованного реле в схеме — не более 0,003 сек и достаточно стабильно. Бинарные ячейки связаны друг с другом элементами связи, в качестве которых используются цепочки RC.

Рассмотрим работу бинарной ячейки. Для нормальной работы канала деления частоты необходимо, чтобы все бинарные ячейки были установлены в исходное положение. Таким исходным положением является состояние, когда правые половины ламп бинарных ячеек заперты, а левые — открыты. Отрицательные спусковые импульсы подаются на аноды

напряжения, частота которых будет равна 50 пикам в секунду. Этими спусковыми импульсами будет запускаться 2-я бинарная ячейка. Реле 2-й бинарной ячейки будет держать свои контакты замкнутыми в течение одного периода 50-периодного синусоидального напряжения. Таким образом, на контактах реле 2-й бинарной ячейки формируются импульсы длительностью 0,02 сек. Во время формирования импульсов напряжения на контактах реле на аноде правой половины лампы образуются отрицательные импульсы напряжения длительностью 0,02 сек, в результате дифференцирования которых образуются отрицательные пики напряжения, следующие друг за другом с частотой, в четыре раза меньшей частоты следования отрицательных спусковых импульсов, запускающих 1-ю бинарную ячейку, но во времени строго им соответствующие. Этими спусковыми импульсами запускается следующая бинарная ячейка. Работа канала деления частоты показана на рис. 177. Работа последующих 6 бинарных ячеек идентична работе рассмотренных выше ячеек.

Рис. 177. Эпюры импульсов напряжения, формируемых бинарными ячейками (от 1-й до 3-й) блока деления частоты:

I — импульсы на входе 1-й бинарной ячейки; II — импульсы, формируемые 1-й бинарной ячейкой; III — напряжение на аноде правой лампы 1-й бинарной ячейки; IV — импульсы на входе 2-й бинарной ячейки; V — напряжение на аноде правой лампы 2-й бинарной ячейки; VI — импульсы на входе 3-й бинарной ячейки; VII — импульсы, формируемые 3-й бинарной ячейкой; VIII — напряжение на аноде правой лампы 3-й бинарной ячейки.

На выходе 8-й бинарной ячейки на контактах реле формируются импульсы напряжения, длительность которых равна 1,28 сек, а передний фронт во времени строго соответствует переднему фронту импульса 1-й ячейки. Таким образом, в канале деления частоты вырабатываются импульсы 8 частот, передний фронт которых во времени строго совпадает с передним фронтом импульса, выработанного 1-й бинарной ячейкой. Такое положение возможно только тогда, когда схема к началу работы будет приведена к исходному положению, которое характеризуется, как было уже показано, тем, что правые половины ламп бинарных ячеек заперты, а левые — открыты. При таком состоянии 1-й запускающий импульс, приходящий на 1-ю бинарную ячейку, приводит к срабатыванию всей схемы канала деления частоты и к одновременному формированию импульсов во всех бинарных ячейках. Только с этого момента возможна правильная работа всей счетно-решающей схемы, создающей выдержки времени. Следовательно, необходимо добиться, чтобы напряжение, которое формирует импульсы на контактах поляризованных реле бинарных ячеек, подавалось на контакты реле в момент, соответствующий срабатыванию всех 8 бинарных ячеек или же, что то же самое, моменту срабатывания последней, 8-й бинарной ячейки.

Рассмотрим, как это осуществляется в канале деления частоты ПАУ. Источником напряжения, формирующего импульсы на контактах поляризованных реле бинарных ячеек, является ток, протекающий через тиратрон типа ТП-0,1/1,3 и создающий на катодном сопротивлении Р39 (рис. 174) падение напряжения, которое и подводится к контактам реле. Работой тиратрона управляют с помощью двух реле — реле P10 (PC-13-91) и реле Р9 (РП-4). Реле Р9 включено в анодную цепь лампы СН8С 8-й бинарной ячейки последовательно с реле Р8 и является элементом, разрешающим работу схемы только после достижения схемой исходного положения. Тиратрон ΤΓ1-0,1/1,3 в нерабочем положении заперт отрицательным смещением порядка 30—40 в, подаваемым от стабилизированного выпрямителя. Анодная цепь его также отключена от источника питания благодаря разомкнутым контактам 1Р10 реле Р10, которое управляется ключом управления опытом ПАУ (см. рис. 172). При включении ключа управления опытом ПАУ катушка реле P10 получает питание и реле P10 замыкает свои контакты. Контакты P10 подключают анод тиратрона к источнику анодного напряжения, а контакты 2Р10 подводят к левому контакту Л реле Р9 напряжение от заряженного конденсатора См, который заряжается через делитель напряжения Р33—Р40 до напряжения 80 в. Если момент включения ключа управления ПАУ совпадет с моментом, когда правая половина лампы 6Н8С 8-й бинарной ячейки открыта и через обмотки реле P8 и Р9 протекает ток, то якорь реле Р9 замкнет правый контакт реле (момент t1, рис. 178). Но тиратрон подожжен не будет, так как на конденсаторе С16 (рис. 174) не будет заряда, который бы скомпенсировал отрицательное смещение на его сетке. И хотя бинарные ячейки и будут работать, импульсы напряжения, формирующиеся на контактах реле бинарных ячеек, производиться не будут, так как к контактам реле не подводится напряжение, снимаемое с катодной нагрузки тиратрона. Через некоторое время, когда 8-я бинарная ячейка переходит из одного устойчивого состояния в другое, т. е. когда правая половина лампы 8-й бинарной ячейки закрывается, а левая открывается (рис. 178, момент t2), через обмотку реле Р9 протекает ток и реле замыкает свой левый контакт Л (рис. 174). Конденсатор С16 заряжается через сопротивление до потенциала порядка 50 в через делитель напряжения R33—R40. В момент времени, соответствующий отпиранию правой половины лампы 8-й бинарной ячейки, благодаря протеканию тока через правую обмотку реле Р9 якорь этого реле замкнется с правым контактом П (рис. 174) в момент t8 (рис. 178). Конденсатор С16, разряжаясь через R34, создаст падение напряжения, которое через С16 поступит на сетку тиратрона Л13 и последний будет зажжен. На контактах поляризованных реле Р1—Р8 появится напряжение и будут формироваться импульсы разных частот. При этом начала первых импульсов, формируемых на контактах 8 реле бинарных ячеек, строго соответствуют друг другу во времени, а также первому пусковому импульсу, поступающему на 1-ю бинарную ячейку (рис. 178). Если момент включения ключа управления опытом совпал во времени с положением, когда левая половина лампы 8-й бинарной ячейки открыта, а правая закрыта, то якорь Я (рис. 174) реле Р9 сразу же замкнет свой левый контакт и зарядит конденсатор С16, который при опрокидывании схемы (рис. 178, момент t4) разрядится на сопротивление R34 и тиратрон откроется.

Рис. 178. Эпюры импульсов напряжения, формируемых 8-й бинарной ячейкой:

I — стартовые импульсы, формируемые Ι-й бинарной ячейкой; II — импульсы, формируемые 8-й бинарной ячейкой); III — напряжение на аноде правой лампы 8-й бинарной ячейки.

Канал деления частоты будет работать нормально. Если момент включения ключа управления опытом совпадает с моментом, когда открыта левая половина лампы 8-й бинарной ячейки, и этот момент очень близок к опрокидыванию схемы (время до опрокидывания схемы будет меньше, чем время, необходимое для зарядки конденсатора С16 до напряжения, достаточного для отпирания тиратрона), то при опрокидывании схемы якорь реле Р9 все же замкнет правый контакт. При этом тиратрон не откроется и канал деления частоты не будет формировать импульсы напряжения (рис. 178, момент t9). В этом случае канал деления частоты начнет нормально работать только после последующего цикла работы бинарной ячейки, так как только теперь конденсатор зарядится до необходимого напряжения во время первого опрокидывания схемы, а при втором опрокидывании, соответствующем началу работы канала деления частоты, откроется тиратрон. Канал деления частоты будет формировать импульсы разных частот. Так как канал деления частоты может работать на различное число выходных блоков, то нагрузка, естественно, будет меняться, поэтому будет изменяться и напряжение, формирующее импульсы в канале деления частоты. Для поддержания этого напряжения на необходимом уровне (порядка 60 в) в канале деления частоты предусмотрен стабилизатор напряжения, собранный на двух лампах типа 6ПЗС (Л11 и Л12, рис. 174), соединенных параллельно. Выработанные каналом деления частоты импульсы напряжения через штепсельный разъем подаются на суммирующие элементы выходных блоков.

Блоки выдержек времени

Импульсы разных частот, вырабатываемые каналом деления частоты, через штепсельные разъемы по 8 каналам поступают на выходные блоки ПАУ. В состав выходного блока входит:

- Суммирующий элемент с переключателями, благодаря которым включаются каналы частот, требуемые для создания определенной выдержки времени.

- Электронное реле времени, служащее для регулирования длительности импульса, вырабатываемого блоком.

- Выходной тиратрон, являющийся электронным реле, которое вырабатывает импульсы напряжения, предназначенные для срабатывания исполнительных элементов схемы управления опытом, по истечении заданной выдержки времени.

- Сигнальное устройство, указывающее, что тиратрон выдал импульс напряжения на исполнительный элемент схемы управления опытом.

Такой состав выходных блоков относится к выходным блокам со ступенчатой регулировкой выдержек времени. В блоках с плавной регулировкой выдержек времени, кроме этого, имеются: фазорегулятор для создания плавной регулировки выдержек времени и каскад, согласующий, работу блока при получении плавной регулировки выдержек времени. Каждый выходной блок имеет свое выпрямительное устройство, необходимое для работы блока. Работа выходных блоков основана на том, что они выдают импульс напряжения только после прекращения действия непрерывного импульса напряжения на входе суммирующего элемента. Такой непрерывный импульс определенной длительности создается благодаря суммированию импульсов разной длительности, что достигается подключением к суммирующему элементу через переключатели разных каналов частот, вырабатываемых блоком деления частоты;

Выходной блок со ступенчатой регулировкой выдержек времени. Этот тип выходного блока, схема которого дана на рис. 179, позволяет осуществлять регулировку выдержек времени с точностью до 0,01 сек. Импульсы разных частот и длительностью, равной соответственно 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 полупериодам, через полупроводниковые диоды ДГ-Ц24 и переключатели П поступают на вход суммирующего элемента выходного блока. Связь через диоды ДГ-Ц24 осуществляется для предотвращения обратной связи между каналами деления частоты. Роль суммирующего элемента в выходном блоке выполняет поляризованное реле Рх типа РП-5.

Одна из его катушек 1-2 все время обтекается током, так как к ее концам подводится постоянное напряжение от выпрямительного устройства. Этого тока вполне достаточно для того, чтобы удерживать контакты 1Ρ1 реле P1 в разомкнутом состоянии. На катушку 3-4 реле P1 с одной стороны подается напряжение от клеммы 3 канала деления частоты, а с другой — напряжение импульсов разных частот, поступающих от канала деления частоты через полупроводниковые диоды ДГ-Ц24 и тумблеры. Напряжение, поступающее на катушку 3-4 реле P1 с клеммы 3 канала деления частоты, поддерживается на катушке постоянно, начиная с момента поджигания тиратрона канала деления частоты и кончая моментом, когда размыкается ключ управления опытом, то есть в течение проведения опыта.

Рис. 179. Схема блока со ступенчатой регулировкой выдержек времени.

Напряжение на другом конце катушки 3-4 реле поддерживается только в течение заданной выдержки времени, которая определяется включением тех или иных тумблеров, соединяющих частотные каналы с суммирующим элементом выходного блока. При определенной выдержке времени это напряжение будет исчезать в момент прекращения последнего из импульсов, составляющих данную выдержку времени. В течение времени, пока поступает импульс от канала деления частоты, на сопротивлении (рис. 179) будет выделяться падение напряжения, которое передается на конец 3 катушки 3-4 реле P1. А так как напряжение на конце 4 этой же катушки по своей величине и знаку, как это показано на схеме суммирующего элемента (рис. 180), соответствует напряжению на конце 3 (рис. 179) катушки, то катушка 3-4 реле P1 будет обесточена и контакты 1P1 реле Р1 будут разомкнуты. Как только прекратится последний из импульсов, составляющий данную выдержку времени, напряжение на конце 3, катушки 3-4, исчезнет и, так как напряжение на конце 4 этой катушки существует, через катушку 3-4 будет проходить ток. При этом реле P1 сработает, его контакты 1Р1 замкнутся и разомкнутся контакты 2P1.

Рис. 180. Схема включения реле в выходных блоках:

1—2 и 3—4 — концы обмоток поляризованного реле, являющегося суммирующим элементом выходного блока, соединенным с частотными каналами блока деления частоты.

В связи с замыканием контактов 1P1 снимается отрицательное напряжение запирания с сетки тиратрона, подаваемое от выпрямителя, а благодаря замыканию контактов 2P1 подготавливается работа реле Р3 (типа РС-13-10), запускающего электронное реле времени. Тиратрон Л1 поджигается и подается импульс напряжения на исполнительный элемент в испытательной цепи. Одновременно срабатывает реле Р3 и загорается лампочка контроля срабатывания Л3. При срабатывании реле Р8 запускается реле времени, регулирующее длительность выходного импульса. Сопротивление Р18 является токоограничивающим. Сопротивление R15 — гасящее. В обоих блоках выдержек времени, как со ступенчатой регулировкой, так и с плавной, в анодных цепях тиратрона параллельно контактам 2Р4 реле Р4 включены конденсаторы и сопротивления. Конденсаторы служат для облегчения работы контактов 2P1 при работе тиратрона, препятствуя их обгоранию. По окончании горения тиратрона конденсаторы С6 разряжаются через большое сопротивление Rм. Это необходимо для того, чтобы к следующему опыту конденсаторы разрядились и приняли на себя удар тока.

Рис. 181. Схема выходного блока с плавной регулировкой выдержек времени.

Выходной блок с плавной регулировкой выдержек времени. Плавная регулировка выдержек времени осуществляется благодаря добавлению в выходной блок со ступенчатой регулировкой спускового устройства, на входе которого установлен фазорегулятор Ф (рис. 181). С помощью фазорегулятора можно плавно регулировать в пределах двух полупериодов управляющее напряжение с точностью до 0,001 сек. Спусковое устройство, собранное на лампе 6Н8С, срабатывает при поступлении на его сетку положительного полупериода управляющего напряжения, фаза которого совпадает с фазой напряжения, поступающего на вход канала деления частоты. Работа спускового устройства аналогична работе формирующего каскада канала деления частоты и по своим параметрам точно ему соответствует. Так как фазы напряжений, поступающих на вход канала деления частоты и спускового устройства, совпадают, то при угле поворота ротора фазорегулятора, равном нулевому сдвигу фазы напряжения, спусковое устройство сработает и выдаст импульс напряжения, передний фронт Которого соответствует заднему фронту импульсов, вырабатываемых на контактах реле бинарных ячеек канала деления частоты (рис. 182). Такое расположение этих импульсов по оси времени и используется для получения плавной регулировки выдержек времени. Рассмотрим, как получить выдержку времени, равную 6 полупериодам управляющего напряжения. Для этого включим тумблеры на суммирующем элементе, соответствующие этой выдержке времени, то есть тумблеры с индексами 4 и 2 (рис. 181). После окончания действия на суммирующем элементе импульса напряжения, соответствующего сумме этих двух импульсов напряжения, сработает реле Р1 и разомкнет свои контакты 1Р1. Одновременно с этим на спусковом устройстве выработается положительный импульс напряжения, который через разделительный конденсатор С7 поступит на сетку тиратрона и подожжет его. Так как выходной тиратрон представляет собой электронное реле, то на его катодной нагрузке образуется импульс напряжения. Этот сильноточный импульс напряжения и подается на исполнительный элемент испытательной схемы в виде, например, отключающей катушки ОК. В остальном, в этом случае, схема работает аналогично блоку со ступенчатой регулировкой выдержек времени. Теперь осуществим выдержку времени на 5,5 полу периода управляющего напряжения. Для этого на суммирующем элементе включаем тумблер с индексом 4, а фазорегулятором осуществляем сдвиг фазы напряжения, поступающего на вход спускового устройства, равный 270°, что во времени соответствует 1,5 полупериодам управляющего напряжения. Теперь передний фронт импульса напряжения, вырабатываемый спусковым устройством, будет сдвинут относительно заднего фронта импульса, действующего на суммирующий элемент, на 1,5 полупериода. После окончания действия импульса на суммирующем элементе, соответствующего выдержке времени в 4 полупериода, сработает реле Р1. Его контакты 1Ρ1 разомкнутся. Однако тиратрон еще не зажжется, так как импульс напряжения, которым он поджигается, будет выработан спусковым устройством только через время, равное 1,5 полупериодам (рис. 182).

Рис. 182. Эпюры импульсов напряжения при работе выходного блока с плавной регулировкой выдержек времени:

I — импульсы 2-й бинарной ячейки; II — импульсы 3-й бинарной ячейки; III — напряжение на фазорегуляторе (сдвиг фазы φ=0); IV — импульсы спускового устройства; V — напряжение на фазорегуляторе (сдвиг фазы φ=270°); VI — импульсы пускового устройства.

Импульсы напряжения, которые вырабатывались спусковым устройством до момента размыкания контактов 1Ρ1 реле Р1, будут шунтироваться через конденсаторы, С7 и С4, представляющие собой емкостный делитель напряжения. Поджиг тиратрона произойдет только после истечения выдержки времени, установленной фазорегулятором. Проградуировав шкалу фазорегулятора во времени, можно легко устанавливать требуемую выдержку времени с точностью до 0,001 сек. Таким образом, сочетание счетного и фазоизбирательного устройств позволяет получить необходимую точность работы прибора. Для этого, помимо ступенчатого регулирования выдержек времени, которое измеряется в полупериодах управляющего напряжения, каждый выходной блок для плавной регулировки выдержек времени снабжается фазоизбирательным устройством.

Электронное реле времени

При проведении испытаний в лаборатории мощности отключения подача напряжения оперативного тока в управляемые цепи выполняется при помощи тиратрона ТП-1/0,8, зажигание которого начинается при замыкании контактов 1P1 (рис. 179), снимающих отрицательное напряжение с сетки тиратрона. Однако иногда необходимо произвести отсечку импульса, посылаемого в управляемую цепь. Это необходимо, например, при испытании выключателя по циклу АПВ, когда посылки импульсов должны следовать быстро друг за другом. Кроме того, при испытаниях по одному из заданных циклов В—О также необходимо применить отсечку импульсов, посылаемых на соленоиды управления выключателя. Длительность выходного импульса можно регулировать при помощи электронного реле времени, которое работает на принципе разряда емкости С4 на регулируемое сопротивление (рис. 179). Работа его происходит следующим образом. В исходном состоянии тиратрон ТП-1/0,6 заперт, левая половина лампы 6Н8С открыта и проводит ток, так как ее сетка находится под положительным потенциалом благодаря связи с источником анодного напряжения через делитель напряжения, составленный из сопротивлений R2 и R3. Правая половина лампы 6Н8С заперта, так как на ее сетку подается большой отрицательный потенциал от конденсатора С4, который заряжается через R7. Благодаря протеканию тока через левую половину лампы 6Н8С, реле Р2, обмотки которого включены в анодные цепи ламп, будет находиться в положении, когда контакты 1Р2 разомкнуты. При поджигании тиратрона одновременно с подачей импульса на исполнительный элемент схемы испытания, например отключающую катушку ОК выключателя (рис. 179), подается импульс на реле Р3, которое срабатывает и замыкает свои контакты 1Р3, размыкая контакты 2Р3. Этим запускается электронное реле времени. Необходимо отметить, что реле Р3 срабатывает благодаря тому, что одновременно с поджиганием тиратрона размыкаются контакты 2P1 реле Р4. Кроме того, одновременно со срабатыванием реле Р3 размыкаются его контакты 3Р3, чем обеспечивается его работа после возвращения реле в исходное состояние, т. е. замыкания его контактов 2Р4. В блоке с плавной регулировкой выдержек реле Р3 срабатывает благодаря замыканию контактов 2Р1, реле Р1, а после возвращения их в исходное состояние реле Р3 работает благодаря замкнутым своим контактам 3Р3.

При замыкании контактов 1Р3 и размыкании 2Р3 реле Р3 начинается разряд конденсатора С4 на сопротивление R8 и R9. Как только напряжение на конденсаторе С4 достигнет напряжения отпирания правой половины лампы, она откроется и через обмотку реле Р2 потечет ток, который приведет к срабатыванию реле Р2 и замыканию его контактов 1Р2. При замыкании контактов 1Р2 реле Р2 подается напряжение на обмотку реле Р4, которое сработает. Размыканием контактов 2Р4 реле Р4 будет снято анодное питание с тиратрона, который погаснет и, следовательно, прекратится подача напряжения на исполнительный элемент (ОК) схемы испытания, а также прекратится питание реле Р3 и его контакты возвратятся в исходное положение.

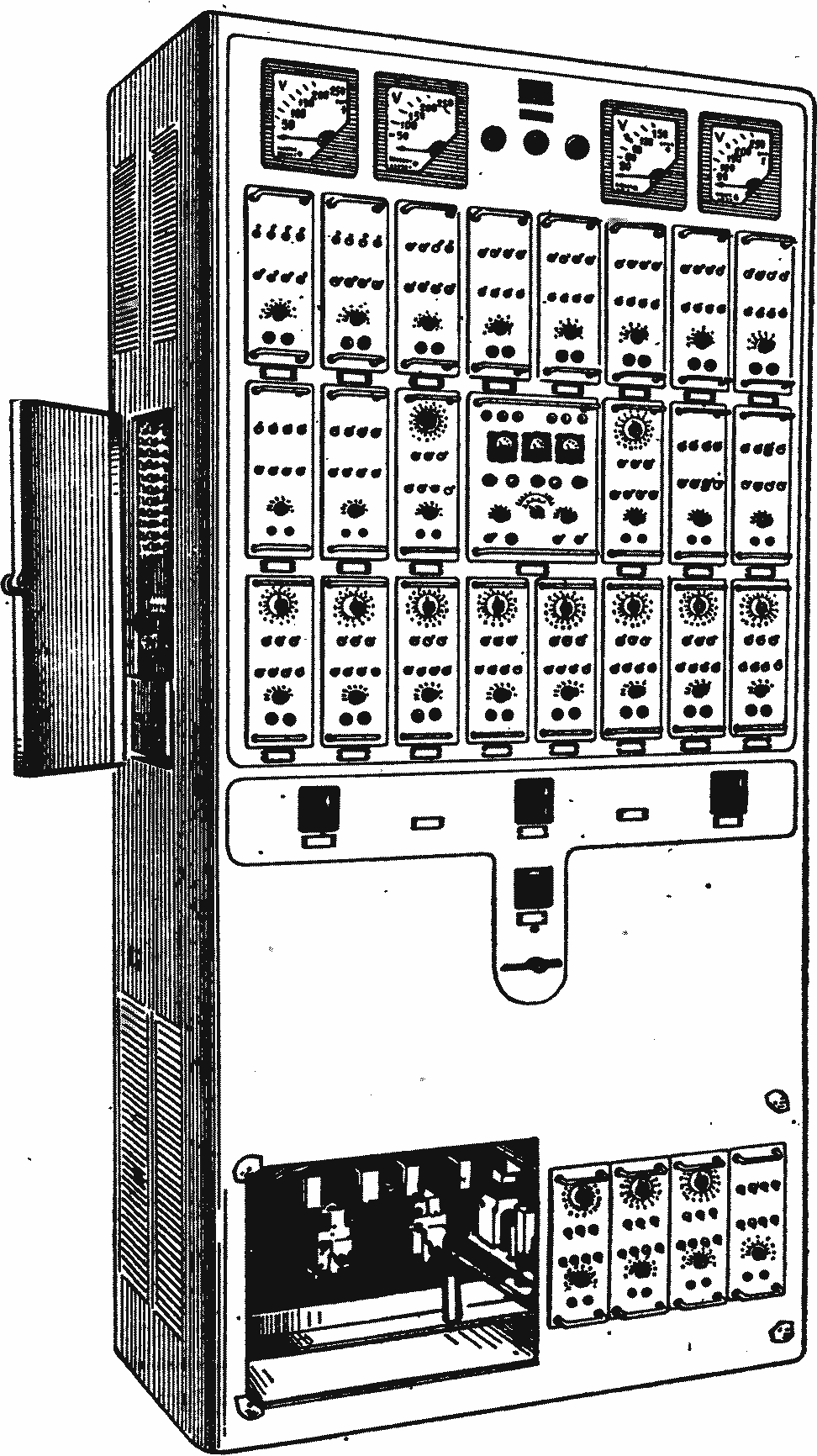

Рис. 183. Общий вид прибора автоматического управления опытом (ПАУ) (производства опытного завода ВЭИ).

Контакты его 2Ра замкнутся, а 1Ра разомкнутся. Начнется заряд конденсатора С4 через небольшое сопротивление R7. Скорость нарастания напряжения на конденсаторе С4 будет гораздо выше скорости спада при разряде конденсатора С4 на полностью введенное сопротивление R9 и R8. Как только напряжение на конденсаторе С4 достигнет напряжения запирания лампы, правая половина лампы закроется, а левая, которая до этого была заперта за счет смещения, создаваемого анодным током открытой правой лампы на катодном сопротивлении, откроется. Анодный ток левой половины лампы 6Н8С, протекающий через обмотку реле Р2, приведет к срабатыванию реле Р2 и размыканию его контактов 1Р2. Это приведет электронное реле времени в исходное положение. Длительность импульсов напряжения через тиратрон, как было показано, определяется моментом снятия анодного питания с тиратрона, т. е. срабатыванием реле P1, что соответствует. моменту отпирания правой половины лампы электронного реле времени. Открытие правой половины лампы регулируется путем изменения постоянной времени разряда конденсатора С4, что достигается изменением сопротивления цепи разряда с помощью переменного сопротивления R9. Меняя положение ползунка сопротивления R9, можно получить ту или иную длительность импульса напряжения через тиратрон. Подбором сопротивлений R9 и R8 можно получать длительность импульсов от 0,01 до 0,4 сек. Благодаря тому, что реле Р4 находится в рабочем положении, так как его обмотка обтекается током, то подача анодного напряжения на тиратрон невозможна. Анодное напряжение будет подано на тиратрон только после окончания опыта, то есть к моменту проведения очередного опыта. Это является следствием того, что после окончания опыта вместе с поворотом ручки ключа управления снимается напряжение с клеммы 6 (рис. 181) выходного блока и реле Р4 обесточивается. Его контакты 2Р4 замыкаются и подготавливают цепь анодного питания тиратрона к последующему опыту. При последующем опыте вместе с поворотом ключа управления опытом подается плюс анодного напряжения на анод тиратрона и выходной блок готов к выдаче импульса напряжения. Таким образом, при срабатывании реле Р4 происходит зажигание тиратрона, а также из-за размыкания контактов 2P1 (рис. 179) срабатывает реле Р3, которое запускает электронное реле времени. Через определенную выдержку времени, регулируемую величиной сопротивления R9, потенциал сетки правой лампы изменяется настолько, что происходит изменение соотношения токов правой и левой половин лампы, реле Р2 срабатывает и замыкает контакты 1Р2, которые включают реле Р4 и размыкают контакты 2P1 в анодной цепи тиратрона.

На рис. 183 показан общий вид прибора автоматического управления опытом (ПАУ) на 22 выходных блока, с синхронизирующим устройством, производства опытного завода ВЭИ (107).