ГЛАВА ВТОРАЯ

ПОНЯТИЕ О РАБОТЕ И ЭРОЗИИ РАЗРЫВНЫХ КОНТАКТОВ

2-1. ФОРМЫ ИЗНОСА КОНТАКТОВ

В зависимости от величины коммутируемого тока контакты этого типа подвергаются в большей или меньшей степени трем главным вадам износа, нарушающим их работу: эрозии, коррозии и свариванию.

Поэтому разделение разрывных контактов на слабо-, средне- и высоконагруженные целесообразно делать в соответствии с физическими процессами, вызывающими характерный для каждой группы износ.

Указанные процессы у маломощных контактов связаны с полярностью контактов и потому более ясно выражены при. постоянном токе. При переменном токе следы эрозии выражены слабее вследствие взаимного уравновешивания переносимого металла.

Перенос металла при постоянном токе у маломощных контактов вызывает образование на одном из контактов наростов и соответствующих кратеров на другом контакте, которые могут в конце концов привести к значительному изменению формы контактов. Окисление контактов может повысить контактное сопротивление вплоть до полного нарушения проводимости. Часто контакты, особенно мощные, привариваются друг к другу, что возможно и при замкнутом состоянии в случае больших импульсов тока.

Кроме износа контактов, Связанного с прохождением тока, существует еще механический износ, который обусловливается механическими характеристиками контактного устройства.

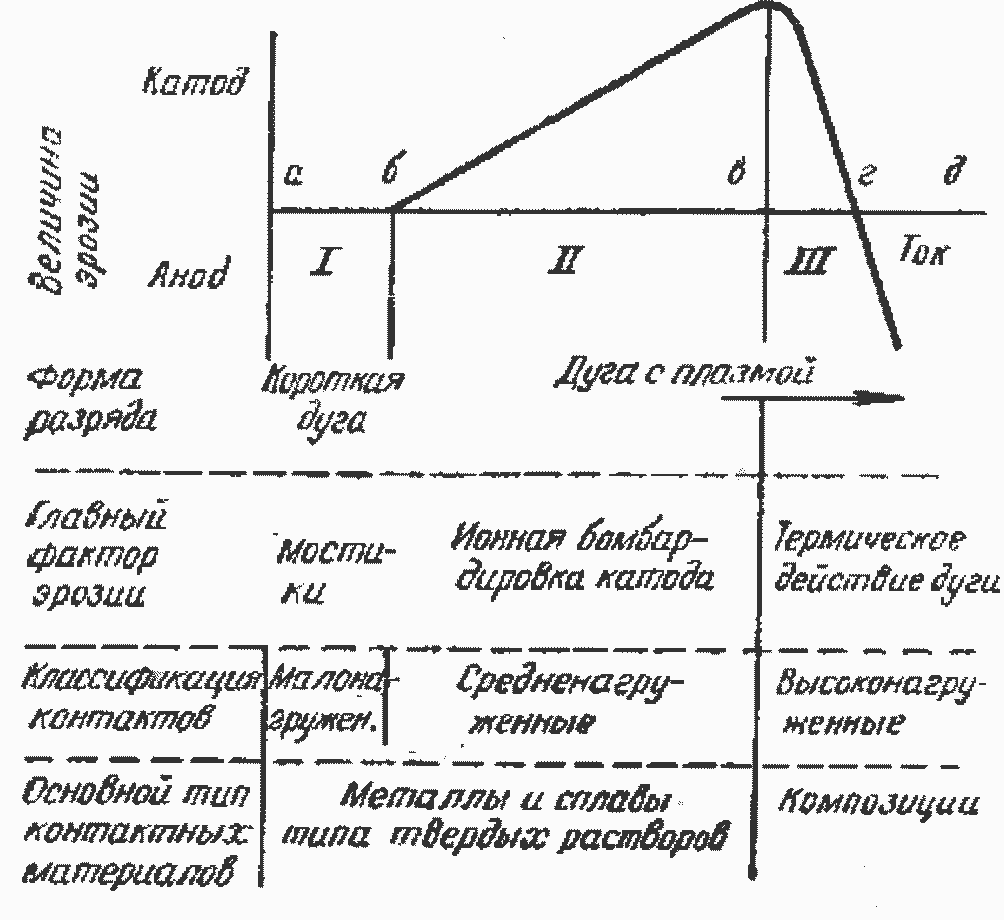

Рис. 2-1. Схема эрозии контактов в зависимости от тока.

I — область тонкого переноса; II и III— области грубого переноса.

2-2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭРОЗИЯ КОНТАКТОВ

На рис. 2-1 представлена кривая эрозии в зависимости от нагрузки током. Она делит ось тока на три части, в пределах которых эрозия (а также коррозия) вызывается характерными для данной нагрузки процессами.

В области слабых токов (а—б) эрозия вызывается плавлением контактной точки на аноде и образованием между контактами жидкого мостика. В некоторых случаях возможно также образование «короткой» дуги, вызывающей «тонкий» перенос металла с анода на катод.

Положение точки б, определяющей предельный ток, выше которого между контактами начинает появляться дуга размыкания с плазмой, зависит от Материала контактов, состояния контактных поверхностей, среды и напряжения. Окисление контактов, влажность воздуха понижают предельный ток.

Эрозия при образовании мостиков количественно мала, но вследствие своей формы в виде игл очень вредна. Окисление контактных точек, работающих без дуги, выражено слабо. Нарyшение контактной проводимости в этом случае происходит главным образом от внешних загрязнений или пленок, образующихся от атмосферной коррозии.

В области средних нагрузок (б—в) характерной является эрозия катода, связанная с дугой размыкания. Эрозия происходит вследствие бомбардировки катода положительно заряженными ионами и практически не зависит от нагрева контактов.

В этой области потери катода могут привести к значительному изнашиванию контактов. Коррозия в этом случае выражается в сильном окислении анода дугой.

В области г—д износ контактов определяется главным образом термическим действием дуги, вследствие чего металл плавится, разбрызгивается и испаряется. Потери металла на аноде при этом резко возрастают и сопровождаются сильным окислением (обгоранием) контактных поверхностей. Эта область относится к сильноточным контактам, для которых «обгар» является характерным явлением.

2-3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУГ РАЗМЫКАНИЯ

Из рассмотренных в предыдущих параграфах процессов эрозии видно, какое существенное влияние на них оказывает дуга, возникающая при размыкании контактов. Ниже предела дугообразования имеют место «тонкий» перенос металла с анода на катод и как его следствие образование игл на катоде. При возникновении дуг размыкания процесс эрозии существенно меняется и делается более интенсивным, так же, как и коррозия контактов.

Приведенные на рис. 2-2 предельные кривые устанавливают предел, ниже которого не может существовать дуга с плазмой («световая») при данных условиях в цепи.

Рис. 2-2. Предельные кривые дугообразования некоторых металлов и характеристика дуги для серебряных контактов (толстая линия) (по Финку). Пунктиром дана предельная кривая для окисленного серебра.

Свойства самой дуги определяются ее вольт-амперной характеристикой.

Исследование характеристики дуги минимальной (практически нулевой) длины, появляющейся при размыкании контактов со свежезачищенными поверхностями в омической цепи, дало возможность установить некоторую связь между параметрами дуги и свойствами материла контактов.

Характеристика дуги выражается эмпирическим уравнением

![]() (2-1)

(2-1)

где U0 и Iм — минимальные напряжение и ток дуги [Л, 2-2].

Постоянная С оказалась линейно зависящей от скрытой теплоты испарения металла контактов (рис. 2-3).

Хотя рассматриваемые характеристики дуги являются статическими, однако они сохраняют значение и применительно к контактным (нестабильным) дугам, если длина их не более 2 мм и скорость размыкания контактов не менее 1 и не больше 20 см/сек.

На рис. 2-2 представлены предельные кривые дугообразования, а также в качестве примера нанесены характеристика дуги для серебра и соответствующие величины U0 и Iм. Эти величины, таким образом, являются минимальными значениями напряжения и тока, ниже которых дуга не может загореться, и их можно рассматривать как константы материала.

Рис. 2-3. Соотношение между константой С и скрытой теплотой испарения металлов (Финк).

Наблюдаемые на опыте величины U0 и Iм зависят от многих факторов, причем особенно сильным влияниям подвержена величина минимального тока Iм, которая зависит от чистоты металла контактов, состояния контактных поверхностей и окружающей среды. Малейшие загрязнения серебра понижают минимальный ток: контакты, уже работавшие, имеют минимальный ток более низкий, чем контакты с полированной поверхностью. Окисление контактных поверхностей также приводит к уменьшению минимального тока, например у вольфрама, меди или серебра. Металлическая чернь, появляющаяся на контактах вследствие распыления при работе, уменьшает минимальный ток.

Состав, влажность и температура среды сильно влияют на минимальный ток (табл. 2-1).

В зависимости от влажности воздуха минимальный ток дает ясно выраженный минимум. С повышением температуры среды минимальный ток уменьшается.

Таблица 2-1

Напряжение дуги, минимальный ток и отрицательный перенос металла на серебряных контактах в зависимости от состояния среды (контактные поверхности не блестящие)

На величину минимального тока влияет также форма контактной поверхности: у точечных контактов она ниже, чем у плоских (многоточечных), вследствие меньшего нагрева током контактных точек.