§ 4. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ТРИОДЫ (ТРАНЗИСТОРЫ)

Полупроводниковый триод состоит из трех слоев полупроводников, которые разделены двумя р—п-переходами. Средний слой прибора называется базой. Различают транзисторы типа р—п—р, у которых в качестве базы используется полупроводник с электронной проводимостью, и транзисторы типа п—р—п, база которых выполняется из полупроводника с дырочной проводимостью. Один из крайних слоев триода — эмиттер является источником основных носителей тока, а другой — коллектор — собирателем носителей тока. Физические процессы в транзисторах обоих типов в основном одинаковы. Различие состоит лишь в выборе полярности присоединяемых источников электроэнергии.

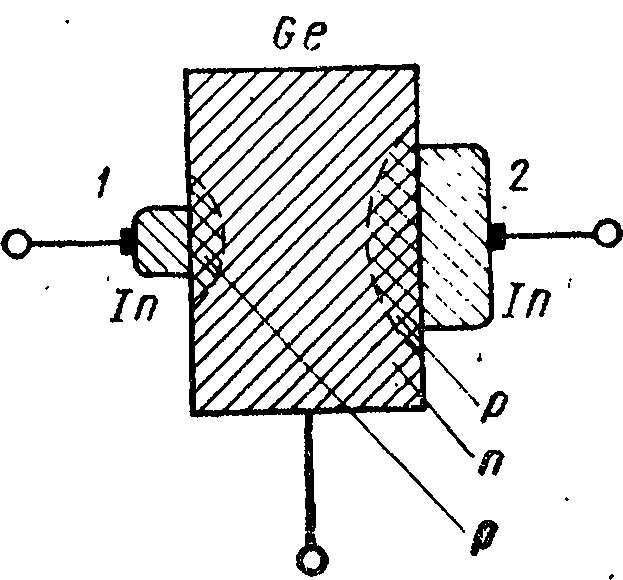

Базой в транзисторе типа р—п—р (рис. 6) является пластина германия, обладающая электронной проводимостью благодаря введению в нее донорной примеси. С обеих сторон базы вплавлены пластинки индия, которые, частично диффундируя в германий, образуют области с дырочной проводимостью. Пластинки индия используют в качестве электродов эмиттера 1 и коллектоpa 2, к которым припаивают проводники для соединения прибора с внешней цепью. Однако размеры коллектора должны быть больше размеров эмиттера для лучшего улавливания коллектором носителей, введенных в базу из эмиттера. Это достигается выбором соответствующих размеров индиевых дисков.

Существуют также кремниевые транзисторы, у которых в качестве базы служит пластина кремния.

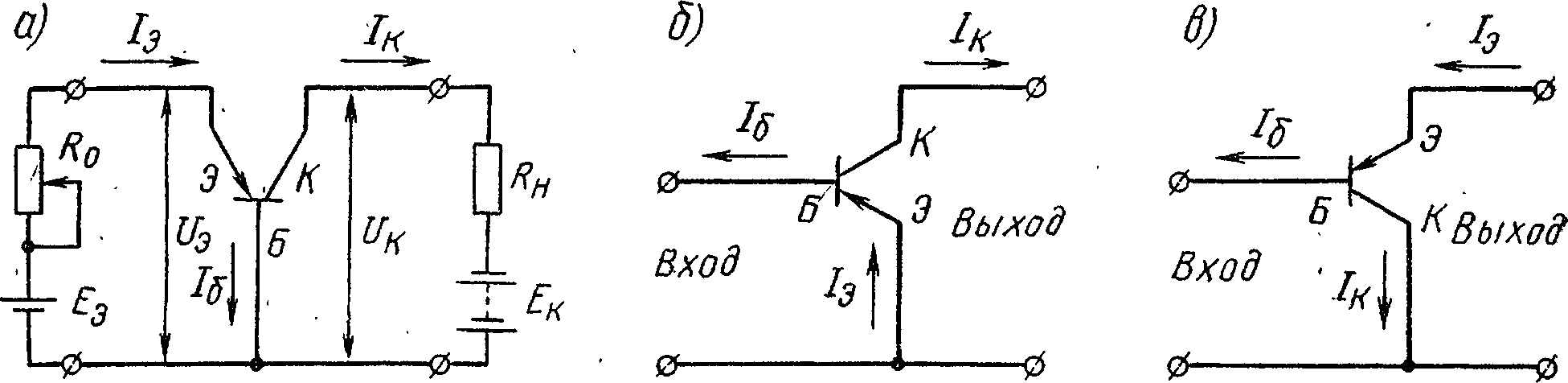

Принцип действия транзистора можно уяснить из схемы, изображенной на рис. 7.

Если в схему включен только источник Ек так, что его минус соединен с p-областью коллектора К, а плюс — с п-областью базы Б, то сопротивление р—п-перехода, как было уже показано при рассмотрении полупроводникового диода, становится большим, а ток через него — очень малым. При включении в схему источника Еэ так, что его плюс соединен с р-областью эмиттера Э, а минус — с п-областью базы, под действием внешнего поля дырки переходят из эмиттера в базу, образуя ток эмиттера Iэ. Часть дырок рекомбинирует со свободными электронами базы, но большая часть их диффундирует далее к р—п-переходу между коллектором и базой, так как число свободных электронов в базе ограничено. Поступление носителей тока (дырок) в область перехода коллектор — база существенно уменьшает его сопротивление, что вызывает увеличение тока коллектора Iк, пропорциональное числу достигших этого перехода дырок.

Ток эмиттера создается, однако, не только дырками, переходящими из эмиттера к р—п-переходу между коллектором и базой, но и электронами, переходящими из базы в эмиттер. Поэтому ток коллектора оказывается несколько меньше тока эмиттера на значение тока базы Iб.

![]() (2)

(2)

В схеме включения транзистора с общей базой база является электродом, входящим одновременно во входную и выходную цепи (рис. 7, а). Входным током в этой схеме является ток эмиттера Iэ, а выходным — ток коллектора Iк. Отношение![]() представляет собой коэффициент усиления по току для схемы с общей базой и является одним из основных параметров транзистора.

представляет собой коэффициент усиления по току для схемы с общей базой и является одним из основных параметров транзистора.

Рис. 6. Транзистор типа р-п-р

Рис. 7. Схемы включения транзисторов

В современных плоскостных триодах α=0,95-0,99, так как тока базы Iб по сравнению с током эмиттера Iэ очень мал. Для создания тока в цепи эмиттера достаточно небольшой э. д. с. Еэ, так как эмиттерный переход включен в прямом направлении. Для проведения тока через коллекторный переход необходим источник более высокого напряжения (Ек=10-50 Еэ), так как коллекторный переход включен в обратном направлении и обладает значительно большим сопротивлением. Благодаря этому при одинаковом примерно изменении тока эмиттера ∆Iэ и коллектора ΔIκ изменение мощности в цепи коллектора ΔΡΚ значительно больше изменения мощности в цепи эмиттера ΔΡэ. Таким образом, полупроводниковый триод является усилителем мощности.

Условия работы схемы с общей базой позволяют наиболее наглядно показать физические свойства транзисторов, однако чаще предпочтение отдается схеме включения транзистора с общим эмиттером (рис. 7, б). Здесь входным током является ток базы Iб, а выходным — ток коллектора Iк. Отношение этих токов определяет коэффициент усиления транзистора по току для схемы с общим эмиттером:

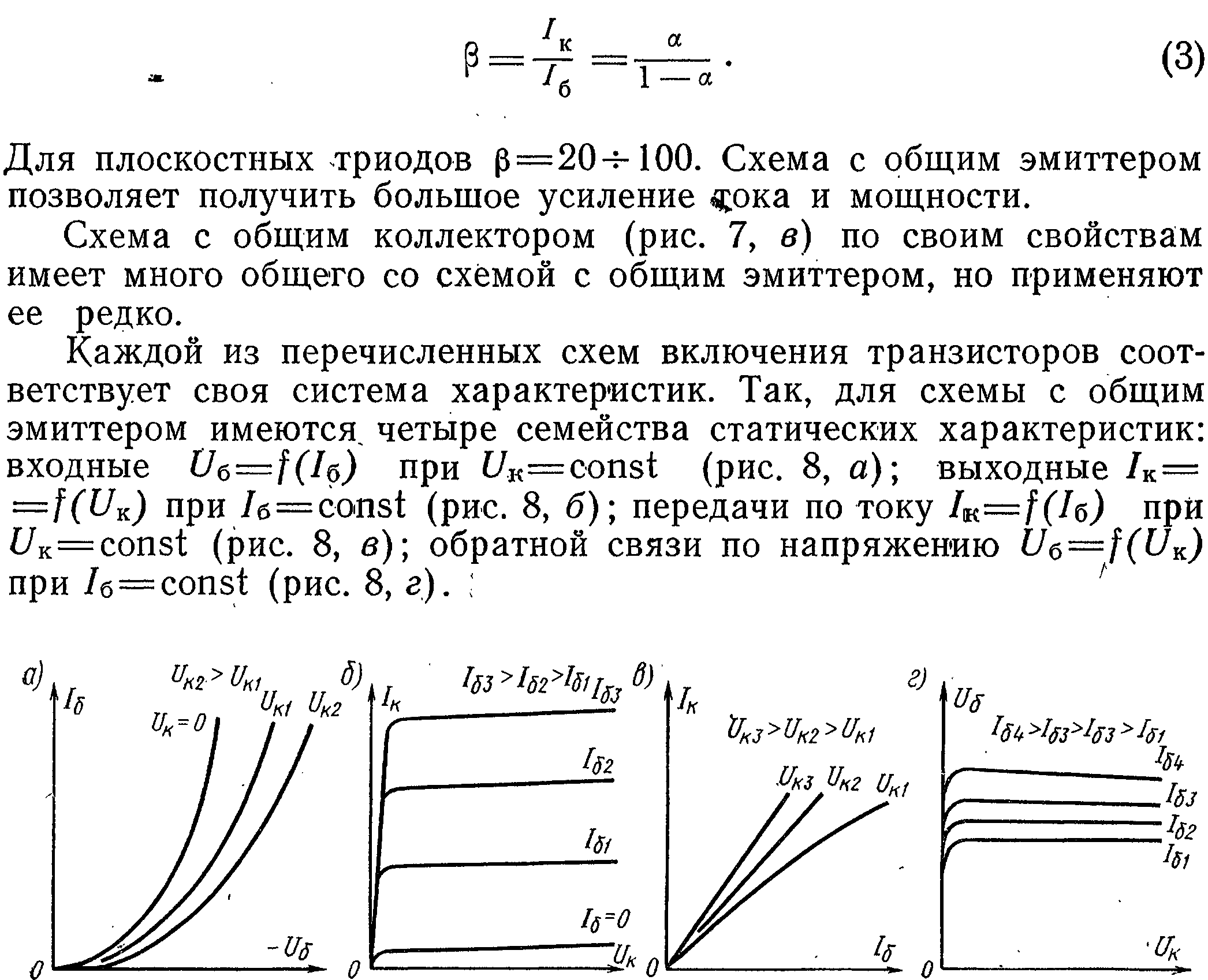

Рис. 8. Характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером

С помощью этих характеристик могут быть определены параметры транзисторов в различных режимах работы.

Предельно допустимые режимы работы транзисторов в усилительных каскадах определяются следующими величинами: предельно допустимыми токами коллектора, эмиттера и базы; предельно допустимым напряжением коллектора; предельно допустимой мощностью, рассеиваемой коллектором, при которой не наблюдается большого нагрева транзистора.

Выпускаемые отечественной промышленностью германиевые плоскостные транзисторы рассчитаны на: коллекторные токи от тысячных долей ампера до нескольких ампер; предельно допустимые напряжения на коллекторе до 30—150 В; допустимую мощность рассеяния без охладителей (радиаторов) 2—3 Вт, а с радиаторами — несколько десятков ватт. Мощные транзисторы типа ГТ 806 допускают ток коллектора 15 А, рассеиваемую мощность — до 30 Вт. Транзисторы ГТ813, имеющие максимально допустимые ток коллектора 30 А и мощность 50 Вт, предназначены для усиления и переключения мощности. Германиевые транзисторы рассчитаны на нормальную работу при температуре окружающей среды до 30—65°С, а кремниевые — до 120°С.

Транзисторы имеют преимущества перед тиристорами с точки зрения управляемости. Действительно, сигналом управления, действующим на управляющий электрод, можно только включить тиристор, его выключение осуществляется снятием анодного напряжения. Транзистор же можно включить и выключить воздействием на управляющий электрод-базу точно так же, как ламповый триод при воздействии на сетку. Однако транзисторы допускают по сравнению с тиристорами значительно меньшие токи и напряжения, поэтому в мощных управляемых схемах применяться не могут.

Транзисторы с успехом выполняют функции электронных ламп и в последнее время вытесняют их благодаря своим преимуществам во многих электро- и радиотехнических установках. Они имеют большой срок службы, высокие надежность и к.п.д. вследствие малого потребления электроэнергии, небольшие размеры и массу. Транзисторы невосприимчивы к вибрациям, поэтому замена ими электронных ламп в судовых устройствах просто необходима. Основные недостатки транзисторов — зависимость параметров от температуры, недостаточная стабильность, разброс параметров — с каждым годом все более устраняются.

Транзисторы широко применяют в полупроводниковых усилителях и генераторах, преобразователях тока и частоты, в различных схемах управления, а также в вычислительной технике.