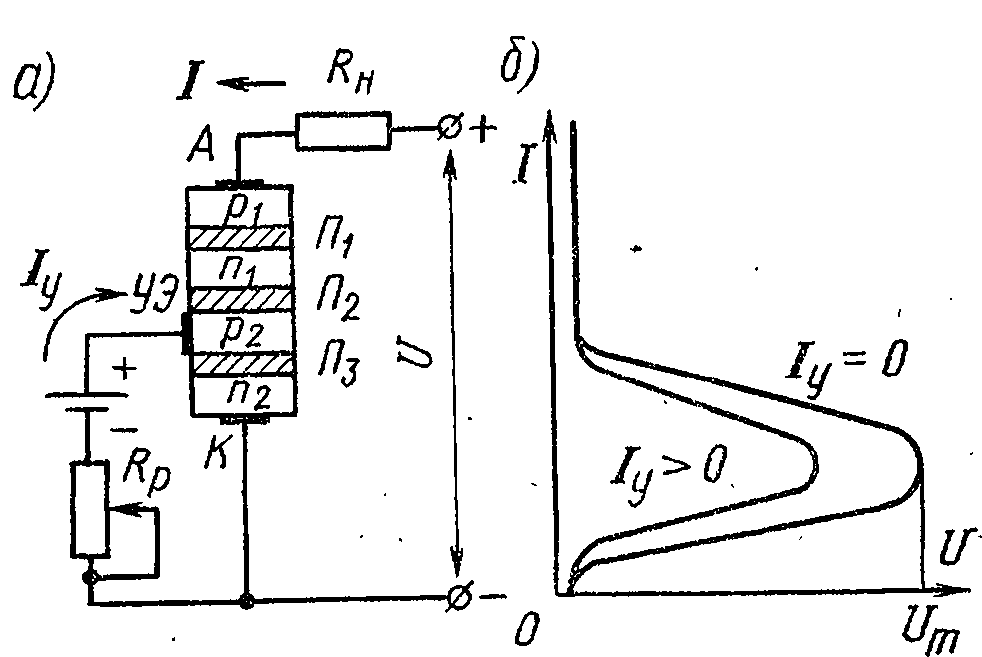

Тиристор представляет собой полупроводниковый управляемый вентиль, состоящий из четырех слоев p1—п1—р2—п2, между которыми имеются три р—п-перехода П1, П2 и П3 (рис. 5, а). Внешний слой p1 принято называть анодом А, внешний слой п2 — катодом K, а внутренний р2 — управляющим электродом УЭ. Тиристор можно применять для выпрямления переменного тока. В случае приложения к тиристору напряжения прямой полярности два крайних р—п-перехода П1 и П3 открыты, так как к p-слоям подведены положительные потенциалы, средний же р—п-переход П2 заперт (его сопротивление относительно велико, и на него приходится почти все напряжение, приложенное к входным зажимам). Ток в тиристоре мал и соответствует величине обратного тока. Когда приложенное к тиристору напряжение возрастает и достигает некоторого предельного значения Um (рис. 5, б), возникает лавинообразный процесс ионизации атомов полупроводника в р—п-переходе П2, завершающийся пробоем этого перехода. В таком случае ток через тиристор ограничивается лишь остальным сопротивлением цепи, а напряжение после открытия тиристора резко падает до 1 В.

Выключение тиристора осуществляется снятием анодного напряжения. В случае приложения к тиристору напряжения обратной полярности пробоя не происходит, так как напряжение делится уже между двумя переходами П1 и П3 и тиристор остается запертым. Напряжение, при котором тиристор открывается, может быть значительно снижено за счет увеличения тока управления Iу в цепи управляющего электрода. При включении вспомогательного источника в цепь управляющего электрода ток управления вводит дополнительные носители тока — дырки во внутренний р-слой, чем снижается пробивное напряжение перехода П2. Эта особенность позволяет регулировать момент открытия тиристора при подаче на него изменяющегося напряжения, а также управлять средним значением выпрямленного тока.

Рис. 5. Структурная схема (а) и вольт-амперные характеристики (б) тиристора

Тиристоры изготовляют из кремния с добавлением акцепторных и донорных примесей. По внешнему виду они отличаются от неуправляемых полупроводниковых диодов только наличием управляющего электрода.

В СССР выпускают несколько типов мощных тиристоров. Тиристоры ВКУ рассчитаны на токи 10—100 А, тиристоры ВКДУ более совершенной технологии — на токи до 200 А, тиристоры серии Т — на токи до 1000 А. Прямое падение напряжения у тиристоров ВКУ 0,5—1,4 В, у тиристоров ВКДУ — до 0,5—0,75 В, у тиристоров серии Т — до 0,8—1,1 В. Допустимое обратное напряжение у тиристоров различных классов лежит в пределах 25—5000 В, максимальное значение тока управляющего сигнала 1—4 А. Тиристоры сохраняют работоспособность при температуре до 120°С, а тиристоры типа ВКУВ (с водяным охлаждением) — даже до 300°С.

Тиристоры обладают большим коэффициентом усиления по мощности при включении (порядка 104—105), т. е. небольшая мощность, затраченная в цепи управляющий электрод—катод, управляет во много раз превосходящей мощностью в цепи анода.

Тиристоры применяют на судах в схемах выпрямления со стабилизацией выходного тока для зарядных агрегатов, в схемах выпрямления для питания электроприводов постоянного тока с широким диапазоном регулирования частоты вращения, в схемах электроприводов с частотным регулированием частоты вращения асинхронных двигателей, в схемах бесконтактного возбуждения синхронных генераторов, а также в различных схемах преобразования тока. Время включения и отключения тиристоров измеряется микросекундами, поэтому весьма перспективно применение тиристоров в качестве бесконтактных коммутационных аппаратов для больших токов.

Электрооборудование судов - Тиристоры

- Подробности

- Категория: Разное-архив

Содержание материала

Страница 3 из 63