Для приплотинных наземных зданий ГЭС, расположенных в нижнем бьефе за бетонными плотинами, характерно размещение водоприемных отверстий на верховой грани плотины и расположение трансформаторов, электрических устройств и вспомогательных помещений в пазухе между плотиной и зданием ГЭС. Имеются примеры расположения зданий ГЭС на низовом клине высоких бетонных плотин, а также размещение здания ГЭС в теле бетонных плотин, что возможно при агрегатах относительно небольшой мощности. В контрфорсных плотинах иногда агрегаты размещаются между контрфорсами. При определении параметров агрегатов следует учитывать стесненность створа, размеры возможных береговых врезок. При прямолинейной в плане бетонной гравитационной плотине приплотинное здание ГЭС имеет простое компоновочное решение; при расположении зданий ГЭС за арочными и арочно-гравитационными плотинами здания иногда приобретают криволинейное очертание в плане.

В проектах ряда гидроузлов (Братский, Саяно-Шушенский, Красноярский и др.) разрабатывались варианты водосливных зданий приплотинных ГЭС, в которых расходы воды сбрасывались через крышу машинного зала с отбросом потока посредством трамплина и гашением энергии потока за счет его аэрации, соударения струй и образования воронки размыва. Эти варианты в специфических условиях створов указанных ГЭС оказались неприемлемыми вследствие трудности ввода ГЭС в эксплуатацию очередями при неполном напоре, опасности образования водяной пыли, усложнений в производстве работ и др.

Здание Братской ГЭС (рис. 11.14) является типичным примером приплотинного здания ГЭС при гравитационной плотине. Здание включает 20 секций по 22 м и две монтажные площадки — левобережную и правобережную. С верховой стороны между зданием и низовой гранью плотины на уступе плотины размещены повышающие трансформаторы. Вода к турбинам подается по трубопроводам диаметром 7 м, заложенным в теле плотины. Участок трубопровода, примыкающий к зданию, не заделывался в бетон, что позволило отказаться от устройства специальных компенсаторов. Машинный зал обслуживается двумя мостовыми кранами грузоподъемностью 350/75/10. Ремонтные затворы отсасывающих труб расположены на бычках со стороны нижнего бьефа, по которым проходят пути козлового крана. Примерно аналогичное решение принято для здания Усть-Илимской ГЭС.

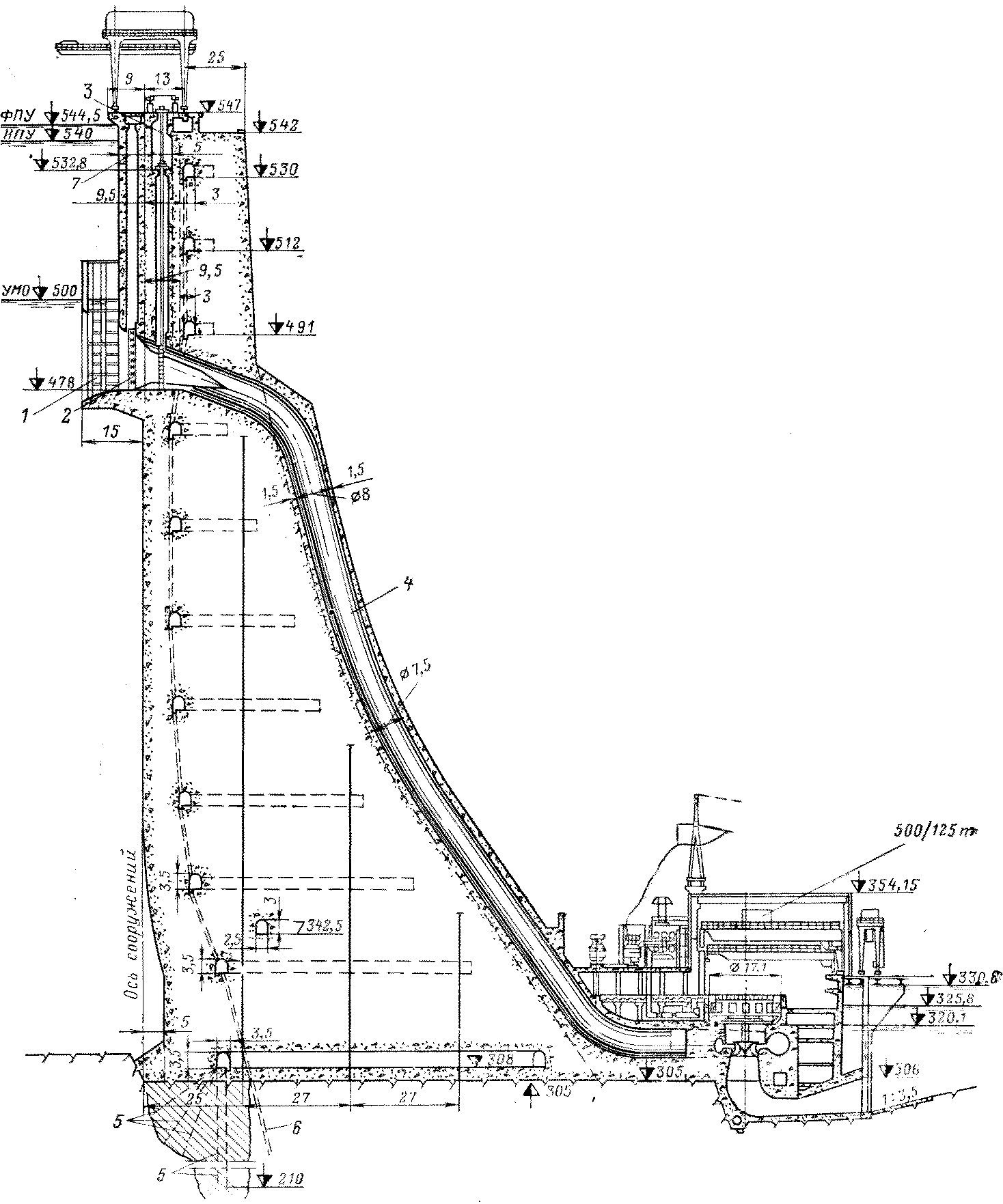

Рис. 11.15. Здание Красноярской ГЭС.

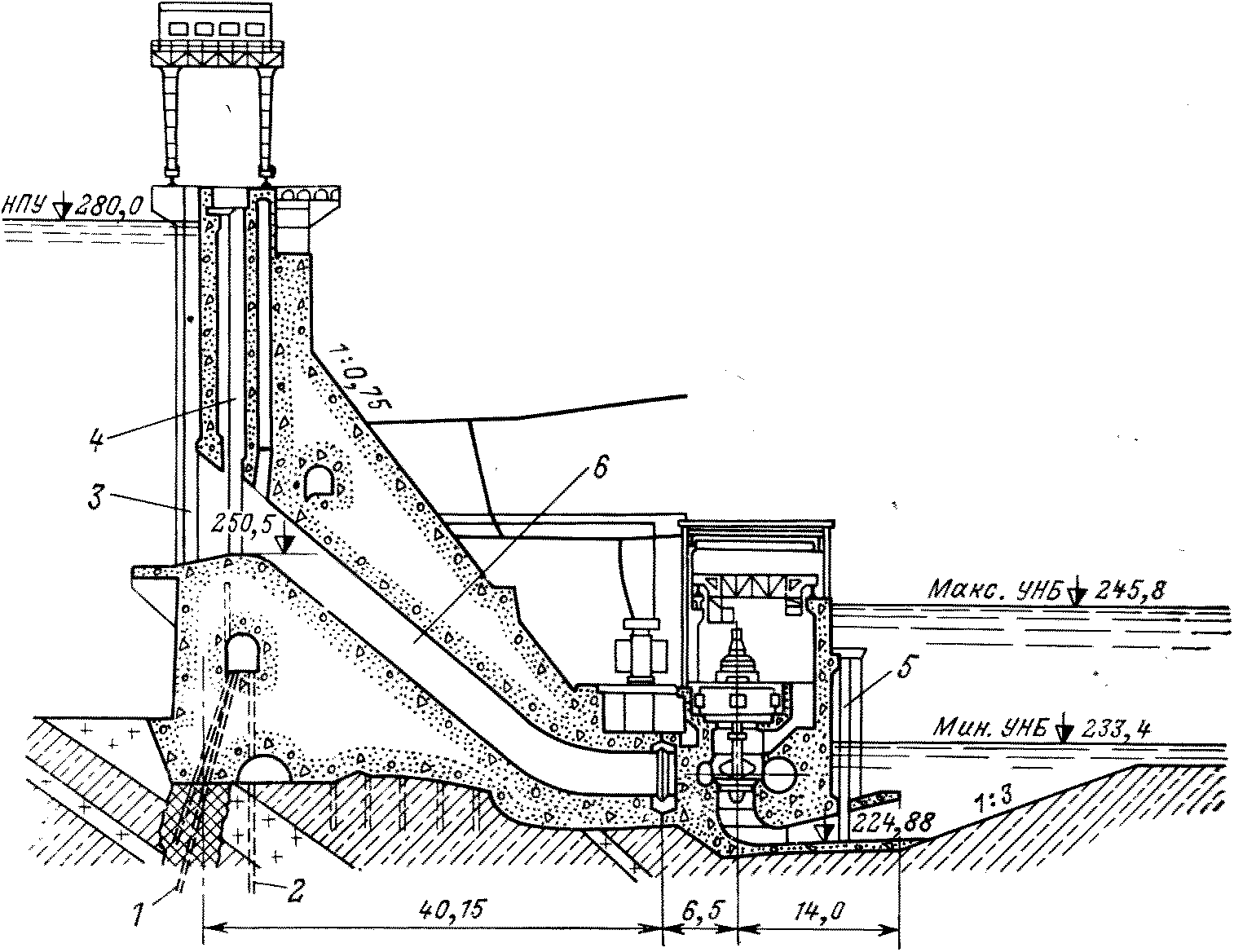

Рис. 11.16. Здание Саяно-Шушенской ГЭС.

1 — сороудерживающая решетка; 2 — паз ремонтного затвора; 3 — гидроподъемник рабочего затвора; 4 — турбинные водоводы; 5 — скважины цементации; 6 — скважина глубокого дренажа.

В зданиях Красноярской, Чиркейской и Саяно-Шушенской ГЭС водоприемные отверстия размещены на верховой грани плотины, а металлические напорные трубопроводы — на низовой грани (рис. 11.15, 11.16). Выбор размещения водоподводящих напорных трубопроводов по низовой грани плотины или внутри ее производится с учетом сроков возведения ГЭС. удорожания, обусловливаемого созданием в нижнем бьефе бетонного массива, в котором располагаются трубопроводы, и др.

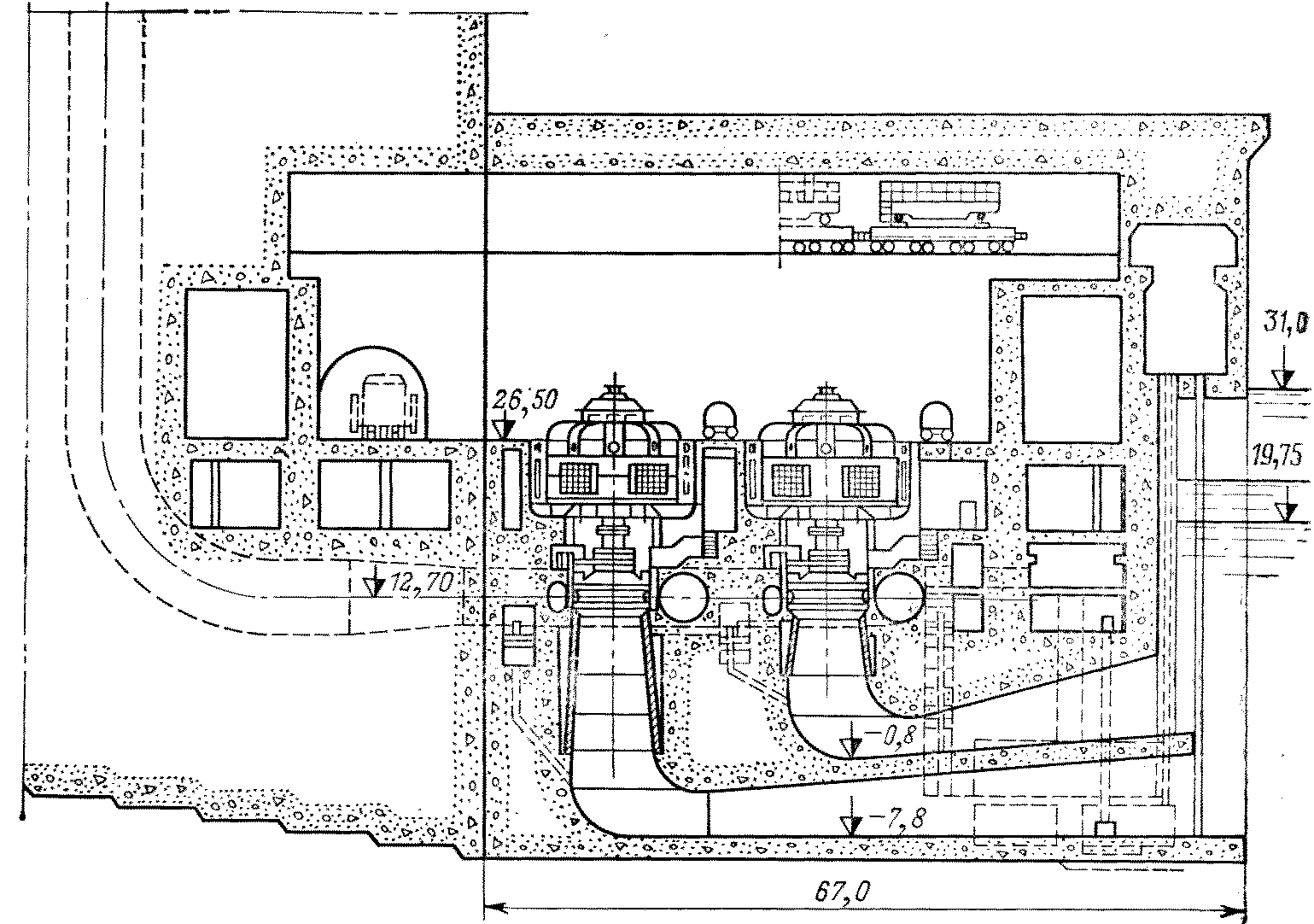

Рис. 11.17. Здание Мамаканской ГЭС.

1 — цементационная завеса; 2 — дренажные скважины; 3 — паз ремонтного затвора; 4 — паз аварийно-ремонтного затвора; 5 — паз ремонтного затвора нижнего бьефа; 6 — напорный трубопровод.

Здание Красноярской ГЭС представляет собой бетонный армированный массив, располагаемый на гранитах, имеет длину вместе с монтажной площадкой 428,5 м. В станционной части Красноярской плотины размещены 24 водозаборных отверстия для 12 агрегатов, каждое отверстие располагается в пределах 15-метровой секции плотины. Для обеспечения возможности передачи части сдвигающих усилий от плотины на здание ГЭС произведено замоноличивание разделяющего их шва. Для каждого агрегата приняты двухниточные трубопроводы диаметром по 7,5 м, при этом разрезка станционной плотины осуществлена температурными швами через 15 м. Трубопроводы защищены железобетонной оболочкой толщиной 1,5 м. При расчетах железобетонных облицовок турбинных напорных трубопроводов, защищающих металл от действия низких температур и обеспечивающих дополнительные гарантии надежности, допускались повышенные напряжения в арматуре при восприятии оболочками полного внутреннего давления в случае разрыва трубопровода.

В пределах станционной плотины Саяно-Шушенской ГЭС (рис. 11.16) расположены 20 водоприемных отверстий, наружные металлические сбетонированные трубопроводы диаметром 7,5 м и приплотинное здание ГЭС. В большинстве станционных плотин крупных приплотинных ГЭС предусматриваются временные водоприемники, предназначенные для подачи воды к агрегатам при пуске первой очереди гидростанции при недостроенной плотине.

Здание Мамаканской ГЭС (рис 11.17) имеет длину 72,7 и ширину 11,2 м. Металлические турбинные трубопроводы проходят в массиве здания ГЭС.

Примером экономного использования пространства между низовой гранью плотины и зданием ГЭС является проект Зейской ГЭС (рис. 11.18).

Рис. 11.18. Здание Зейской ГЭС.

1 — металлический трубопровод; 2 — ось путей прокатки трансформаторов для постоянной эксплуатации; 3 — ось путей прокатки трансформаторов для строительного периода; 4 — магистральный трубопровод пожаротушения; 5 — кабельные коридоры; 6 — мостовой кран грузоподъемностью 350/50 т; 7 — козловой кран грузоподъемностью 40 т.

На Чиркейском гидроузле в центральной части плотины, используемой как станционная, размещены водоприемники и турбинные водоводы диаметром 5 м, проложенные в защитной железобетонной оболочке по низовой грани плотины. Приплотинное здание ГЭС характерно двухрядным расположением агрегатов с установкой двух агрегатов в одном блоке, что позволило разместиться в стесненных условиях створа. В приплотинном здании Токтогульской ГЭС также вследствие узости створа принято двухрядное размещение агрегатов (рис. 11.19). На Чиркейской и Токтогульской ГЭС оба зала обслуживаются одним мостовым краном, перемещаемым через блок монтажной площадки из одного зала в другой.

Увеличение мощности агрегатов высоконапорных гидроэлектростанций (Братской, Красноярской, Нурекской, Ингурской, Чиркейской, Саяно-Шушенокой и других) приводит к увеличению размеров водоподводящего тракта, обусловливает увеличение усилий от гидростатического и гидродинамического давлений во всех элементах водопроводящего тракта и требует применения легированных сталей с толщинами более 40—50 мм. Такие толщины являются максимальными по возможности технологической обработки на заводах и условиям монтажа на строительстве.

Рис. 11.19. Здание Токтогульской ГЭС.

При этих обстоятельствах приемлемое решение для спиральных камер, водоводов, их развилок дает применение комбинированной сталежелезобетонной конструкции в виде стальной оболочки и железобетонного кожуха вокруг нее. Сварная оболочка из стали предохраняет от фильтрации и воспринимает часть усилия, а остальная часть усилия передается на арматуру железобетонного кожуха. Дорогостоящие листовые стали при этом заменяются более дешевым металлом. Испытания подтвердили совместную работу металла и железобетона. Применение сталежелезобетонной конструкции для напорных водоводов Нурекской ГЭС и осуществление трехниточного варианта вместо девятиниточного для стальной конструкции дало экономию 19,6 млн. руб. за счет уменьшения объема подходных горных выработок и снижения стоимости металла при замене прокатной стали арматурой. Спиральные камеры Ингурской и Нурекской ГЭС также выполнены из стале- железобетона.

Здание Нурекской ГЭС длиной 200 и высотой 40 м расположено частично в русле реки, частично на правом берегу непосредственно у низовой грани плотины. Оно запроектировано с пониженным машинным залом и наружным козловым краном грузоподъемностью 360 т. На уровне верхнего перекрытия здания и закрытой монтажной площадки, являющейся продолжением машинного зала, расположена открытая монтажная площадка.

До сих пор имеют место значительные потери напора на сороудерживающих решетках приплотинных ГЭС. Например, в отдельные периоды потери напора на чистых решетках Красноярской ГЭС составляли 0,25 м. Специальный удобообтекаемый профиль полос решеток на Братской ГЭС снизил потери напора и позволил увеличить выработку электростанции на 640 тыс. кВт-ч в год. Нормами технологического проектирования рекомендуется при очищаемых решетках в водоприемниках приплотинных и деривационных гидроэлектростанций скорость воды перед решетками назначать в пределах до 1,0—1,2 м/с при слабо- засоренном водотоке и до 0,8—1,0 м/с при сильнозасоренных водотоках.

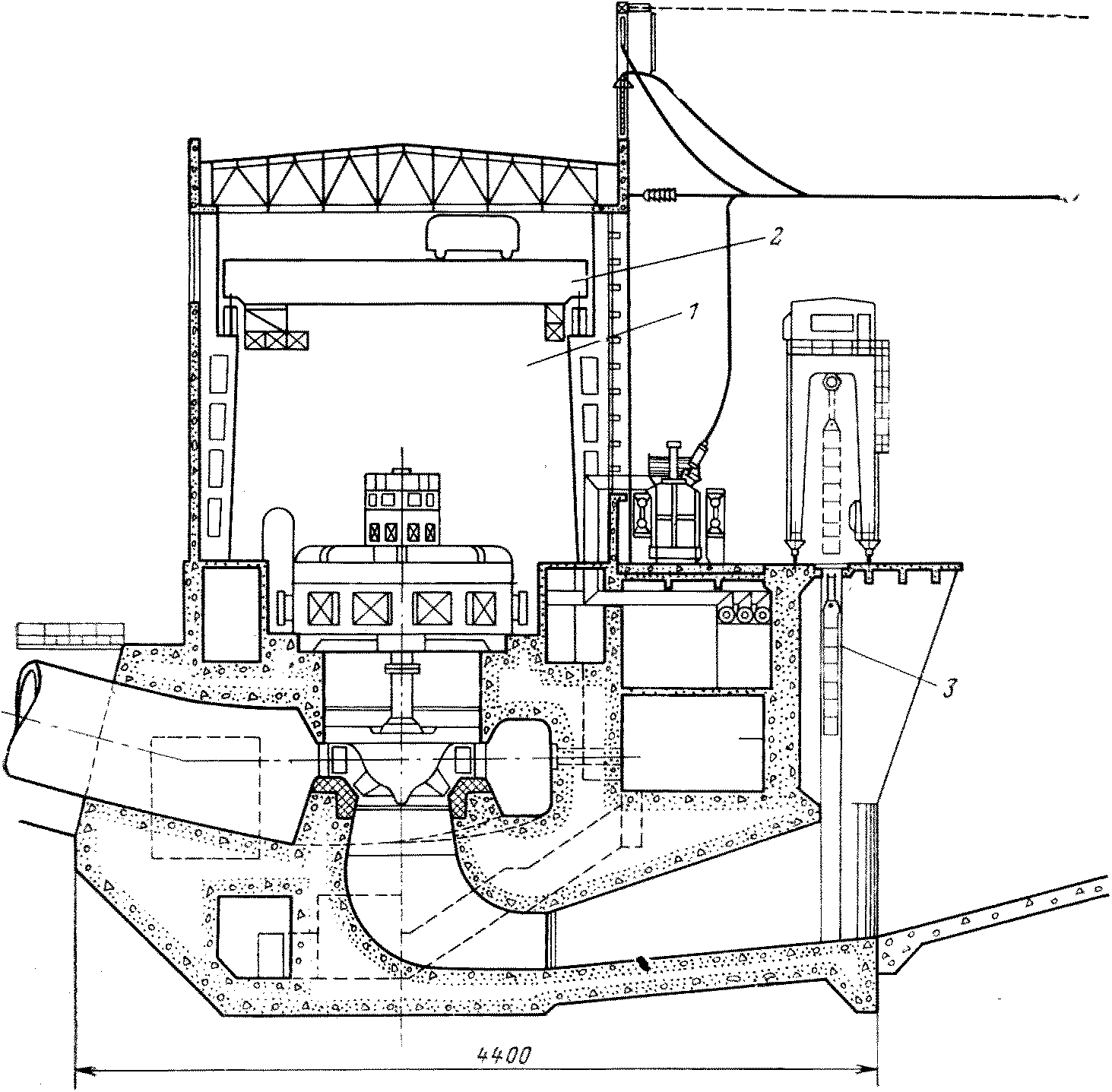

Рис. 11.20. Здание Шамхорской ГЭС.

1 — здание ГЭС; 2 — мостовой кран; 3 — затвор отсасывающих труб.

Для малозасоренных водохранилищ с глубинными водоприемниками, очистка решеток которых затруднена, следует рассматривать целесообразность устройства неочищаемых решеток, скорость воды перед которыми не превышает 0,3—0,4 м/с.

Здания приплотинных ГЭС армируются из учета восприятия ими статических и динамических нагрузок (табл. 11.1). Обычно в подводных массивах зданий ГЭС применяется бетон марки 200. Удельный объем здания ГЭС, м3/кВт установленной мощности, составляет: на Красноярской 0,113, на Братской 0,098, на Усть-Илимской 0,091, на Зейской 0,132.

Таблица 11.1. Содержание арматуры в зданиях ГЭС

Гидроэлектростанция | Тип здания ГЭС | Расчетный напор, м | Расход арматуры, кг/м3 бетона | |

по агрегатной секции | по зданию ГЭС | |||

Братская | Приплотинное | 100 | 24,0 | 26,8 |

Красноярская |

| 93,0 | 39,0 | 38,0 |

Усть-Илимская |

| 85,5 | 38,7 | 37,5 |

Зейская |

| 78,5 | 41,5 | 40,0 |

Саяно-Шушенская |

| 194 | 19,0 | — |

Нурекская | Наземная береговая ГЭС | 223 | — | 46,0 |

В последние годы в СССР сравнительно редко по условиям водноэнергетических режимов осуществляются чисто деривационные гидроузлы незначительной мощности: это Куршавокие, Путкинская, Татевская, Чир-Юртская, Шамхорская, а также строящаяся Зарамагская ГЭС на Ардоне. На рис. 11.20 показано обычное здание деривационной ГЭС. включенной в состав Шамхорского гидроузла.