Глава II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ 1000 в

§ 1. Опасность поражения током и защитные мероприятия

Обслуживание электрооборудования с точки зрения техники безопасности отличается от условий работы с другими механизмами, где проявляются внешние признаки грозящей опасности — необычный звук движущейся машины или вращающейся ее части, свист вырвавшегося пара и т. п.

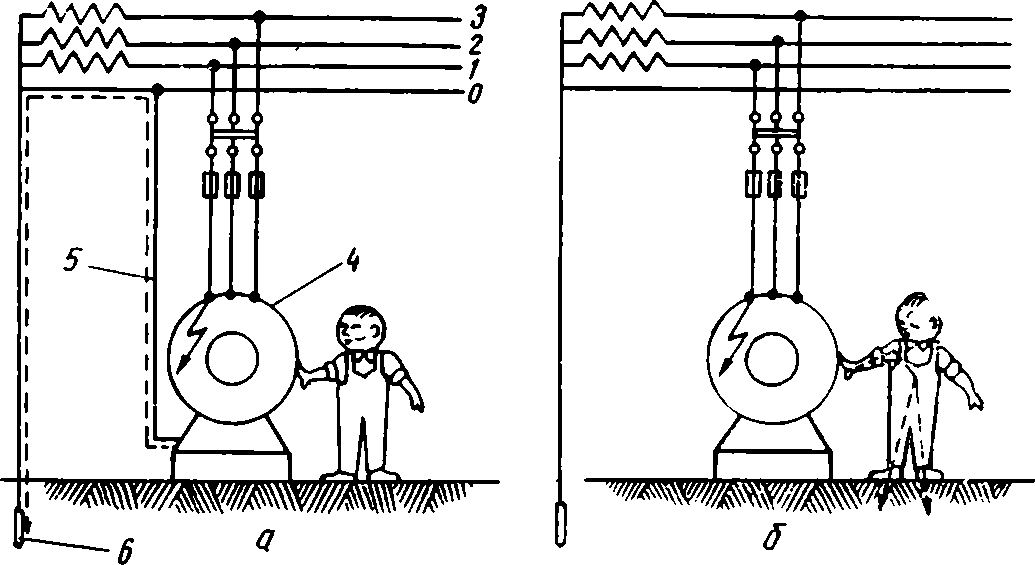

Рис. 108. Путь прохождения тока при пробое на корпус оборудования.

Электрический ток не обладает такими признаками. И если погасли светильники, остановилась машина, то это еще не значит, что электроустановка не находится под напряжением. Все токоведущие части, к которым человек может случайно прикоснуться, должны быть или покрыты изоляцией, или закрыты, или ограждены, или располагаться в недоступных для прикосновения местах. Например, высота подвески проводов воздушной линии гарантирует от случайного прикосновения к ним.

Обслуживание электроустановок должно осуществляться при достаточной освещенности. Расстояния между токоведущими частями, а также от них до других предметов должны соответствовать нормам. На электроустановках необходимо применять плакаты по технике безопасности, пользоваться защитными средствами.

В зависимости от конкретных условий применяется также пониженное напряжение и другие меры — сигнализация и т. д. Помимо опасности поражения током при непосредственном прикосновении к токоведущим частям, существует еще опасность поражения при переходе напряжения с токоведущих частей на те участки электроустановки, которые в нормальных условиях не находятся под напряжением. К примеру, электродвигатель имеет металлическую связь с какой-нибудь машиной, допустим, с насосом, к которому подсоединены металлические трубы. В случае, если произойдет повреждение изоляции токоведущих частей электродвигателя, под напряжением окажутся также другие части двигателя. И не только эти части, но и насос вместе со всем трубопроводом. При этом поражение человека током может произойти не только при прикосновении к электродвигателю, но и к присоединенному к нему трубопроводу в точке, даже весьма удаленной от этого двигателя.

Рис. 109. Заземление корпуса электродвигателя путем присоединения к заземляющей шине.

В целях защиты от возможного перехода напряжения на металлические части электроустановок, которые при правильном режиме работы не находятся под напряжением, применяется

защитное заземление. Это заземление предназначено для создания условий искусственного однофазного короткого замыкания (при пробое одной фазы на корпус), что приводит к отключению электроустановки (части ее) вследствие срабатывания защиты. Поэтому заземление металлических частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением, является одним из основных защитных мероприятий, обеспечивающих безопасность человека, обслуживающего электроустановки, а также различные электрифицированные машины и механизмы.

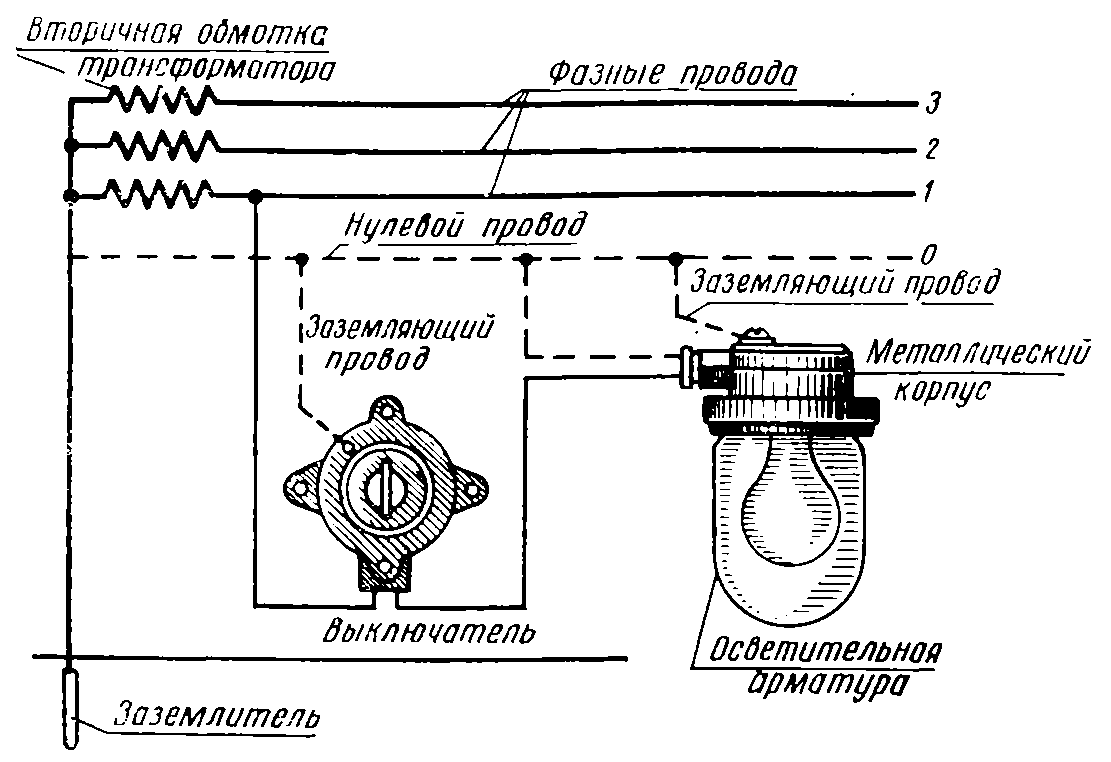

Заземлить — это значит прочно и надежно соединить части электроустановки с заземляющим устройством. Путь прохождения тока при пробое на корпус оборудования показан на рис. 108. Примеры выполнения заземления показаны на рис. 109, 110, 111.

Рис. 110. Заземление металлических корпусов выключателей и осветительной арматуры.

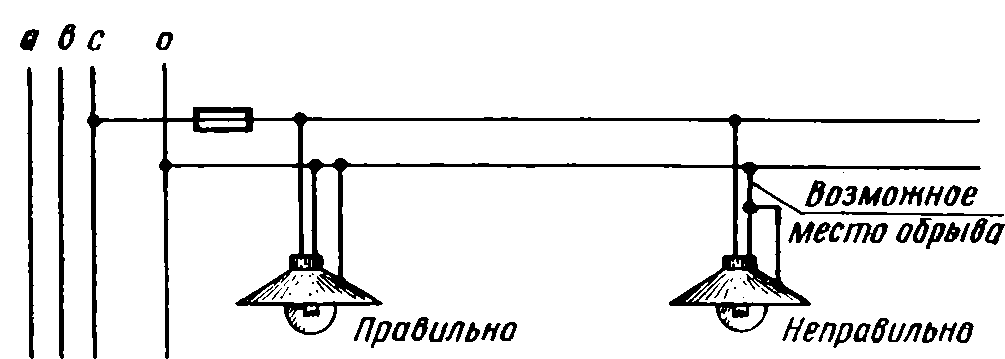

Рис. 111. Правильное и неправильное заземление металлических корпусов осветительной арматуры.

§ 2. Заземляющие проводники

Ими могут быть: нулевые проводники сети, стальные трубы электропроводок, различные металлические конструкции и сооружения, как фермы и колонны зданий, каркасы распределительных устройств и т. п.

Размеры стальных, медных и алюминиевых заземляющих проводников приводятся в табл. 32 и 33.

Заземляющие проводники должны быть защищены от механических повреждений и химических воздействий и выдерживать кратковременный нагрев при прохождении по ним тока короткого замыкания и не терять своих механических свойств.

Соединения заземляющих проводников между собой должны быть исключительно надежными, поэтому они выполняются посредством сварки. В определенных условиях допускается применение болтового соединения. При этом в помещениях сырых и с едкими парами контактные части болтовых соединений должны иметь защитные покрытия против коррозии.

Таблица 3-2

Минимальные размеры стальных заземляющих проводников и заземлителей

Наименование заземлителей и заземляющих проводников | Минимальные размеры | ||

в зданиях | в наружных установках | в земле | |

Круглые, диаметр, мм | 5 | 6 | 6 |

а) сечение, мм2 | 24 | 48 | 48 |

б) толщина, мм | 3 | 4 | 4 |

Угловая сталь, толщина полок, мм | 2 | 2,5 | 4 |

Стальные газопроводные трубы, толщина стенок, мм | 2,5 | 2,5 | 3,5 |

Стальные тонкостенные трубы, толщина стенок, мм | 1,5 | Не допускается | |

Таблица 33

Минимальные сечения медных и алюминиевых заземляющих проводников

Наименование | Медь, мм2 | Алюминий, мм2 |

Голые провода при открытой прокладке | 4 | 6 |

Изолированные провода | 1,5 | 2,5 |

Заземляющие жилы кабелей или многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами | 1 | 1,5 |

Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам выполняется также сваркой или с помощью хомутов. При этом контактная поверхность хомутов должна быть облужена, а трубы в местах накладки хомутов должны быть зачищены. Заземляющие провода присоединяются к металлическим оболочкам кабелей и проводов с помощью пайки.

Если необходимо заземлить корпуса нескольких установок, например, электродвигателей, то каждый в отдельности должен присоединяться к общему заземлителю или к заземляющей магистрали.

§ 3. Заземлители

Различают два типа заземлителей: естественные и искусственные.

Естественные заземлители.

К ним главным образом относятся различные трубопроводы, не содержащие взрыво- и пожароопасных жидкостей и газов, в том числе водопроводные трубопроводы. Однако в сельской местности использовать их в качестве заземлителей не всегда возможно. Часто водопроводы здесь имеют малую протяженность, к тому же для их устройства нередко применяют трубы из нетокопроводящего материала. Надо еще учитывать возможность поражения током сельскохозяйственных животных, для которых смертельно опасно весьма низкое напряжение. Так, для крупного рогатого скота смертельную опасность представляет напряжение 20—30 в.

Кроме того, в качестве естественных заземлителей могут использоваться различные металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надежные соединения с землей.

Для большей надежности все естественные заземлители, кроме повторных заземлителей нулевого провода и металлических оболочек кабеля, соединяются с заземляющими магистралями электроустановки не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах.

Искусственные заземлители.

В земле искусственные заземлители могут располагаться горизонтально и вертикально. При горизонтальном расположении применяется сталь полосовая, круглая и других форматов. Горизонтальные заземлители заглубляются на глубину 0,5—1,0 м, В южных районах страны, где более сухой грунт, заземлители заглубляются на 1,5 м, В качестве вертикальных заземлений широко используются металлические стержни, заглубляемые в землю с помощью специальных механизмов. Количество металла, которое требуется для получения необходимого сопротивления заземлителя, зависит не только от его размеров, но и от его формы, а также от удельного сопротивления почвы. Толщина заземлителя обеспечивает лишь его механическую прочность и почти не оказывает влияния на величину сопротивления. Длина вертикальных заземлителей обычно составляет 2— 3 м, Расстояние между заземлителями должно быть не менее 2 м. Ближе располагать нет надобности, ибо это приведет к перерасходу металла при небольшом уменьшении сопротивления. Все соединения заземлителей, находящихся в земле, должны быть сварными. Окраска заземлителей и заземляющих проводников, находящихся в земле, не требуется. В случае возможности повышенной коррозии применяются оцинкованные или обмедненные заземлители.

Помимо защитного заземления, предохраняющего от перехода напряжения на металлические части, нормально не находящиеся под напряжением, существует также рабочее заземление, которое служит главным образом для обеспечения нормальной работы электроустановки при переходе напряжения на другие токоведущие части. Например, переход высшего напряжения в сеть низшего может привести к повреждению оборудования, пожарам и человеческим жертвам. Рабочее заземление выполняется непосредственно у источника питания (трансформатора). Такое заземление является главным или основным, но не единственным. По трассе линии через каждые 1—2 км, а также на конце линии и ее ответвлениях устанавливаются дополнительные заземления. Величина сопротивления заземлений зависит от установленной мощности потребителей. Так, если паспортная, т. е. номинальная мощность трансформатора более 100 ква, то величина сопротивления основного рабочего заземления должна составлять не более 4 Ом. Если мощность трансформатора 100 ква и менее, то сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом. Величина каждого сопротивления повторных заземлений в первом случае должна быть не более 10 Ом, во втором случае при наличии не менее трех повторных заземлений величина сопротивления каждого повторного заземления должна быть не более 30 Ом.

§ 4. Заземления в условиях плохо проводящих грунтов

Большие трудности возникают при выполнении заземлений в плохо проводящих грунтах — песчаных, скалистых, вечномерзлых.

Соответствующие положения Правил предусматривают облегченные условия устройства заземлений для таких грунтов. Помимо этого, уменьшения сопротивления заземляющих устройств можно достичь либо с помощью глубинных заземлителей, либо путем специальной обработки грунта, либо применяя выносные заземления.

Применение глубинных заземлителей наиболее целесообразно на песчаных грунтах.

Так, сопротивление труб, погруженных в такой грунт, оказывается равным:

Глубина, начиная от уровня грунтовых вод, м

3,1 4,05 4,75 5,6 6,45 9,35

Сопротивление трубы, Ом

135 105 90 78 65 22

Специальную обработку грунта можно осуществлять с помощью поваренной соли либо шлака, смоченного водой. Обработку грунта производят непосредственно у труб, уголков и других заземлителей.

Обработка земли вокруг заземлителей производится приблизительно на 1/3 длины этого заземлителя, при этом диаметр обработки должен быть 0,5 м. Обработку производят, поочередно укладывая слои земли и соли. Земля смачивается водой из расчета 1—1,5 л на 1 кг соли. Смачивание водой целесообразно производить послойно, т. е. поливая водой каждый слой. Расход соли на один заземлитель (трубу, уголок) около 30—40 кг. Обработка солью приводит к уменьшению удельного сопротивления грунтов: в 1,5—8 раз в зависимости от состава грунта (песок в 4,5— 8 раз, супесок — в 2,5—4 раза, суглинок — в 1,5—2 раза). К недостаткам этого способа относится то. что с течением времени в результате растворения соли обработка теряет свои свойства. Поэтому там, где применяется такая обработка, необходимо более часто производить периодические замеры сопротивления заземляющих устройств и при снижении действия соли обработку необходимо повторить.

Хорошие результаты дает обработка также и в скалистых грунтах. Так, гранит, пропитанный однопроцентным раствором соли, увеличивает проводимость в 1200 раз.

Обработку грунта можно производить также раствором глины (10 л воды на 1 кг глины). Несколько худшие результаты дает использование в целях обработки шлака, смоченного водой.

С большими трудностями приходится сталкиваться при выполнении заземлений в вечномерзлых грунтах. Помимо других способов зачастую оказывается целесообразно выполнять выносные заземления, которые устраиваются в относительно хорошо проводящих слоях земли, невымерзающих озерах, реках и море.

§ 5. Заземление передвижных электроустановок

В качестве передвижных электроустановок на селе применяются как электростанции небольшой мощности, так и различные электрифицированные машины.

В случае, если передвижные механизмы работают от собственной электростанции, которая дает энергию только им, и механизмы с электростанцией расположены на общей металлической раме, устройство заземлений не требуется. Заземления не выполняются также, когда передвижные механизмы (не более двух) снабжаются электроэнергией от специально предназначенной для них передвижной электростанции. При этом электростанция не должна снабжать электроэнергией другие установки, расположенные на расстоянии более 50 м от этой электростанции. Кроме того, корпуса электростанции и механизмов должны иметь металлическую связь между собой с помощью соединительных проводников.

Во всех остальных случаях требуется устройство защитных заземлений. При этом передвижные электростанции должны иметь заземляющие устройства подобно стационарным установкам. А корпуса передвижных электрифицированных машин и механизмов должны иметь прочное металлическое соединение с заземляющими устройствами источников питания (стационарных и передвижных).

§ 6. Периодичность проверок изоляции и заземлений

Хорошая изоляция токоведущих частей электроустановки и надежное заземление являются одним из основных требований электробезопасности, во многом предопределяя безопасность обслуживания и безаварийную работу электроустановок.

Изоляция токоведущих частей должна соответствовать существующим нормам. Если до сдачи электрифицированного объекта в эксплуатацию изоляция соответствует предъявленным к ней требованиям, то в процессе эксплуатации по ряду причин она может частично или даже полностью потерять свои защитные свойства. На качество изоляции существенное влияние оказывает естественное старение. При этом потеря защитных свойств сможет ускоряться в результате нахождения изоляции в производственных условиях, где на нее оказывают влияние влага, пыль, высокая температура, едкие пары, газы и др. Качество изоляции ухудшается также из-за неправильно подобранных проводов (занижено сечение их) или превышения присоединенной мощности токоприемников. Состояние изоляции зависит также от качества монтажа проводок, механических повреждений при эксплуатации и др.

Помимо испытания электроизоляционных материалов в заводских условиях после их изготовления они подвергаются проверкам перед сдачей электроустановки (ее части) в эксплуатацию, а также после ремонта. Кроме того, проводятся профилактические проверки изоляции в процессе ее эксплуатации. Сроки проверок определяются в зависимости от типа электрооборудования и напряжения электроустановок.

Строительно-монтажная организация, сдавая электроустановки в эксплуатацию, должна наряду с другой документацией представить акты на все невидимые (скрытые) работы по заземляющим устройствам, а также описание конструкций заземлений и протоколы измерений сопротивлений заземляющих устройств. При приемке электроустановки в эксплуатацию осуществляется выборочная проверка отдельных заземляющих устройств. В дальнейшем контрольные измерения сопротивлений заземляющих устройств проводятся один раз в шесть лет.

В случае, если заземлители, в силу определенных условий, подвержены сильной коррозии, проверку величин сопротивлений этих заземлителей необходимо производить через меньшие промежутки времени. В этом случае сроки проверок устанавливаются главным инженером предприятия, исходя из конкретных местных условий. Всякий раз после капитального ремонта производится проверка состояния заземляющих устройств, независимо от срока, когда были предыдущие замеры.

Замеры сопротивления заземляющих устройств производятся в периоды наименьшей проводимости почвы: летом во время наибольшего просыхания ее, а зимой при наибольшем промерзании. Замеры проводятся один раз летом, а другой — зимой.

Помимо измерений сопротивления в процессе эксплуатации, обычно одновременно с осмотром другого оборудования, но не реже одного раза в три месяца, производятся также осмотры надземной части заземляющих устройств.

§ 7. Безопасность при эксплуатации переносных электрифицированных инструментов и светильников

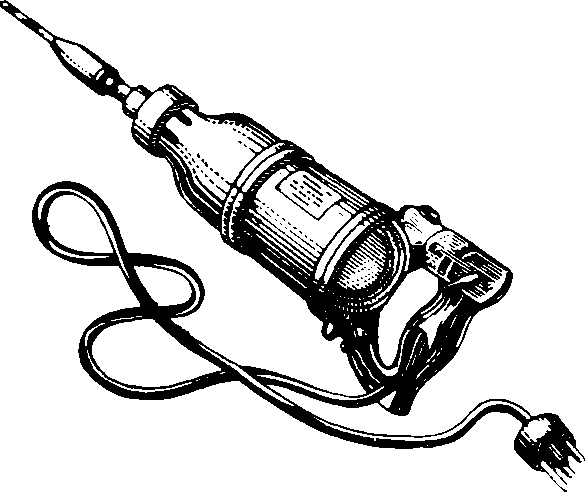

Рис. 112. Трехфазная дрель (в разрезе видно присоединение заземляющего провода к корпусу дрели).

Большой процент травматизма происходит при неправильной эксплуатации переносных ламп и электрифицированного инструмента. Повышенная опасность при работе с электрифицированными инструментами вызывается тем обстоятельством, что во время поражения током, как правило, человек прочно держит инструмент в руках. Поэтому даже кратковременные режимы появления напряжения на корпусах этих инструментов представляют большую опасность.

Для обеспечения безопасности корпус переносного электроинструмента должен быть заземлен. Заземление осуществляется с помощью отдельного провода или жилы кабеля. Так, если электрический инструмент трехфазный, для обеспечения нормальной работы к нему должно подходить четыре проводника, три из которых являются фазными проводниками, а четвертый служит заземляющим проводником (рис. 112). Если электроинструмент однофазный, то он должен иметь три провода. При этом два обеспечивают работу инструмента (один подключается к фазе, другой — к нулю), а третий служит для заземления корпуса (рис. 113).

Если электроинструмент снабжен заводским кабелем, то штепсельные соединения его выполняются таким образом, чтобы фазные выводы нельзя было спутать с заземляющими. Так, в трехфазном штепсельном соединении три фазные вывода расположены рядом, а заземляющий — на некотором удалении от них.

Рис. 113. Схема подключения к сети однофазной дрели.

Рис. 114. Штепсельные розетки и вилки с дополнительным заземляющим контактом:

а) для однофазной сети; б) для трехфазной сети.

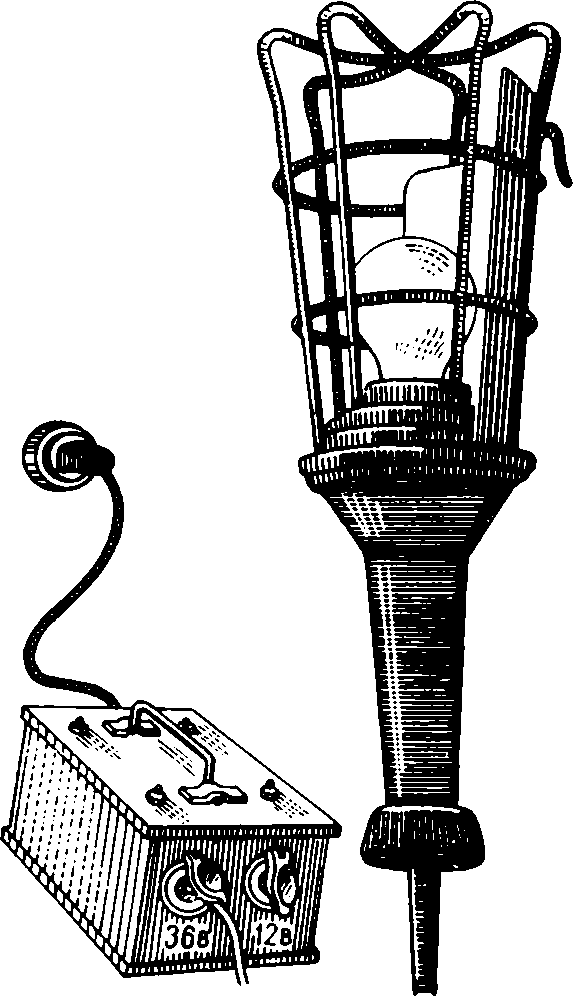

Рис. 115. Переносная электролампа и понижающий трансформатор.

Если электроинструмент однофазный, то заземляющий вывод расположен в средине, между двумя рабочими выводами. Кроме того, заземляющий штырь в штепсельной вилке должен быть несколько длиннее фазных штырей с тем, чтобы при включении вилки в розетку вначале обеспечивалось заземление корпуса инструмента. Равно как при выключении, вначале должно происходить отключение фазных штырей, а затем — заземляющего (рис. 114).

В качестве переносных ламп нельзя пользоваться самодельными «переносками». Применять надо лишь переносные лампы промышленного изготовления. Корпусы и рукоятки их выполняются из теплостойких и влагостойких изолирующих материалов. Лампы должны иметь гибкие шланговые провода и защитные сетки, обладающие достаточной механической прочностью и снабженные крюками или дужками для подвешивания ламп.

Безопасность пользования переносными приборами обеспечивается также работой их на пониженном напряжении, в соответствии с типом помещения (рис. 115).

§ 8. Безопасность работ на высоте

Работы на высоте можно выполнять :

- На лесах и подмостьях, имеющих ограждения;

- На приставных лестницах и стремянках;

- На опорах;

- На неогражденных поверхностях или постоянно укрепленных лестниц.

К работам на высоте относятся операции, во время которых рабочий находится на высоте свыше 1,5 м от уровня пола, земли или рабочего настила. Работы, которые производятся на высоте свыше 5 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила, называются верхолазными. К верхолазным работам допускаются лишь рабочие, которые прошли специальный медицинский осмотр и получили заключение «к верхолазным работам годен».

Работая на опорах, электромонтер должен прочно стоять на двух когтях, прикрепившись к опоре с помощью предохранительного пояса. При выполнении верхолазных работ на различных конструкциях рабочий обязательно должен пользоваться страхующим канатом.

Используемые на высоте лестницы, леса и другие приспособления должны отвечать безопасным условиям труда. Лестницы не должны скользить по поверхности. С этой целью к ним внизу крепятся металлические упоры при пользовании лестницами на деревянных и земляных полах, либо резиновые накладки для бетонных и шероховатых полов. Поперечные планки (ступени) должны быть врезаны в две продольные боковые стойки, а не набиты на них внахлест.

Лестницы нельзя красить, так как при этом не видно действительное состояние их, например, краской можно закрасить трещины и другие дефекты.

Перед началом работы необходимо убедиться в устойчивости лестницы. При невозможности обеспечить устойчивое положение лестницы, у ее основания должен находиться человек, надежно поддерживающий ее в устойчивом положении. В «электроустановках нельзя пользоваться переносными металлическими лестницами.

Леса и подмостья, находящиеся на высоте, должны быть обязательно ограждены перилами. Ширина их должна быть такой, чтобы два человека могли свободно разойтись в разные стороны.

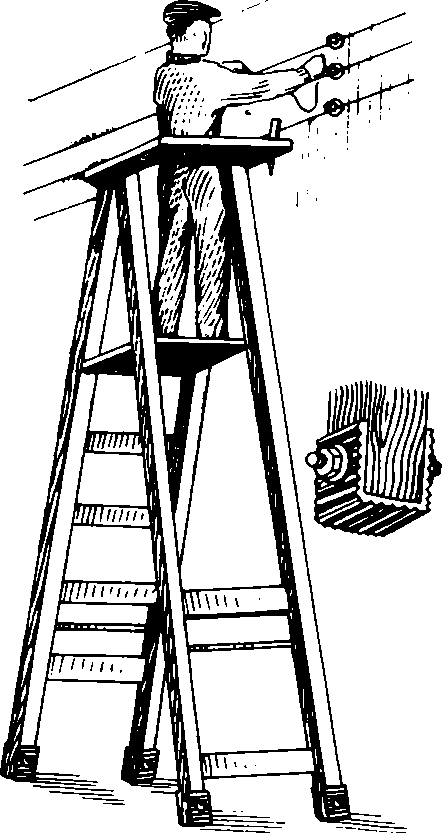

Рис. 116. Работа на лестнице-стремянке.

На лестнице нельзя одновременно находиться двум или более рабочим, при этом можно стоять не выше чем на третьей ступени от верха. На лестнице нельзя пользоваться переносным электрифицированным инструментом (электродрелью, электрорубанком и т. д.). Этим инструментом можно пользоваться стоя лишь на ровных огражденных поверхностях-лесах, специальных лестницах-стремянках (рис. 116).

Лестницы, равно как и другие подъемные приспособления, подлежат проверкам на механическую прочность. Нормы и сроки испытаний приводятся в приложении № 4.

§ 9. Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение грузов

Наряду с требованиями безопасности к грузоподъемным устройствам не меньшее значение придается соблюдению безопасных условий труда при такелажных работах по переме щению и подъему оборудования и грузов. Выполнение этих условий начинается с подготовки рабочего места. Оно должно быть освобождено от посторонних предметов, препятствующих работе. Зона, в которой производятся такелажные работы, по условиям техники безопасности является опасной. Поэтому нельзя находиться в районе перемещения крана или непосредственно под грузом. Особое внимание следует обратить на строповку грузов.

Рабочие должны работать в спецодежде, но в то же время одежда должна быть хорошо пригнана, застегнута. На высоте надо применять обувь с нескользящей подошвой.

Работа в районе линий электропередачи требует особой осторожности. Передвижение грузоподъемных устройств и оборудования под действующими линиями электропередачи разрешается в случае, если расстояние по вертикали от верхней части перемещаемых устройств и оборудования до нижнего провода линии электропередачи будет не менее 1 м при напряжении до 1000 в, 2 м при напряжении до 20 кВ, 3 м при напряжении до 110 кВ, 4 м при напряжении более 110 кВ. Работа грузоподъемных машин непосредственно под проводами действующей линии электропередачи не разрешается. Расстояние от линии электропередачи, на котором могут работать эти машины, должно быть не менее 1,5 м при напряжении линии до 1000 в, 2 м при напряжении 1—20 кВ и 4 м при напряжении 35—110 кВ. Это расстояние от машин до электролиний принимается по горизонтали от наибольшего вылета стрелы машины до ближайшего провода воздушной линии.

При перемещении груза по его весу и габаритам подбираются соответствующие стропы. Стропы должны крепиться за надежные части перемещаемого груза и не иметь узлов и перекруток.

При подъеме электрических машин их необходимо стропить за подъемные кольца (рым-болты). На трансформаторах имеются как подъемные крюки, предназначенные для подъема всего трансформатора, так и кольца, служащие для подъема только выемной части или крышки.

При подъеме электрооборудования краном вначале производится пробный подъем на высоту 20—30 см. Если при этом не будет обнаружено никаких неисправностей в грузозахватных приспособлениях, то подъем продолжается.

Подъем краном длинномерных грузов, таких, как опоры, следует осуществлять с помощью двух строп одинаковой длины, причем для равновесия груза крепить их надо ближе к его концам.

Вблизи действующих электроустановок напряжением выше 1000 в следует максимально ускорить работу, чтобы как можно меньше времени находиться в опасной зоне.