В местах, где возможно систематическое воздействие воды, масел, нефти, пара, а также во взрывоопасных помещениях кабели прокладывают в трубах. Одиночные кабели размещают в трубах с целью защиты от механических повреждений или при переходе через палубу, при подводке к электрическим машинам и т. д. Для прохода кабеля через палубу, применяются нормализованные прямые или фасонные трубы длиной 400 и 1200 мм. В остальных случаях трубы заготовляют и устанавливают в такой последовательности. Намечают примерный маршрут прохождения трубы. Затем приваривают мосты. Из стальной отожженной проволоки диаметром 5—6 мм выгибают шаблоны по маршруту прокладки трубы. По шаблону трубу изгибают, нарезают в нужных местах резьбу и окрашивают внутри и снаружи железным суриком. При неводозащищенном исполнении концы труб слегка развальцовывают во избежание повреждения кабелей при монтаже. К мостам закрепляют трубу скобками из полосовой стали.

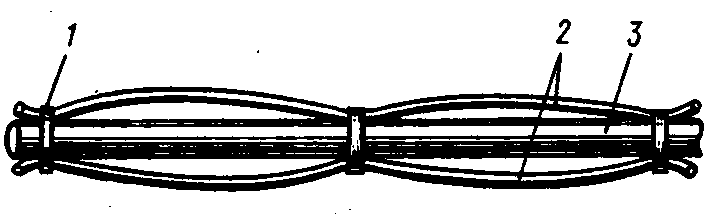

Типовой процесс монтажа трассы кабелей в трубе состоит из операций подготовки, затяжки, крепления, уплотнения. При подготовке пучка выбирают несущий кабель с наибольшим суммарным сечением жил, параллельно которому укладывают остальные кабели (рис. 4.13). Кабели увязывают шапагатом к несущему кабелю с шагом 3—4 м по длине и зазором в середине шага, равным одному — двум диаметрам кабеля пучка. Сформированный таким образом пучок позволяет исключить неблагоприятное перераспределение тягового усилия на более тонкий кабель при затяжке в трубе сложной конфигурации. Кроме того, можно рассчитать прочность несущего кабеля (см. п. 3.1).

Пучок наматывают на барабан или помещают в бухту, проверяют целостность жил кабеля и замеряют сопротивление их изоляции. Сопротивление изоляции не должно быть меньше 100 МОм на 1 км, С торцов трубы удаляют технологические заглушки, и она продувается сжатым воздухом из пневмосети. На концы трубы устанавливают направляющие лотки или желоба для кабелей (рис. 4.14). Если в трубе имеются монтажные коробки, то с них снимают крышки и крепежные планки кронштейна. Крепят лебедку ЛЗК-1, которая предназначена для затяжки кабелей в трубы длиной до 30 м. Лебедка снабжена ручным и пневматическим приводами. Скорость затяжки кабеля ручным приводом 2,5 — —3 м/мин. пневматическим — 5—6 м/мин. Тяговое усилие 5 кН, а усилие на рукоятке 0,2 кН. Масса лебедки с ручным приводом 10 кг, с пневматическим — 13 кг. Лебедка укомплектована направляющим блоком для каната.

Рис. 4.13. Подготовка пучка кабелей для затяжки в трубу

1 — шпагат; 2 — кабели пучка; 3 — несущий кабель

Рис. 4.14. Затяжка кабелей в трубу

1 — кабельный барабан; 2 — направляющий лоток; 3 — труба; 4 — монтажная коробка; 5 — тяговая лебедка

При затяжке кабелей через трубу к лебедке пропускают стальную проволоку, концы которой загнуты петлей. К проволоке прикрепляют стальной канат и протягивают в пункт затяжки. Иногда вместо проволоки в трубу помещают шпагат с пробкой на конце, и с помощью сжатого воздуха из пневмосети продувается вся труба. На кабели пучка надевают и крепят банжадом захваты из стальной плетенки. Захваты соединяются со стальным канатом лебедки, и кабели направляются по желобу в трубу. По радиосвязи подается команда для начала работы лебедки, и пучок затягивается в трубу. Возможна и ручная затяжка кабелей в трубы небольшой длины.

После затяжки отсоединяют канат, удаляют захваты. Жилы кабелей прозванивают и маркируют. Контролируют сопротивление изоляции жил кабелей. Убирают средства технологического оснащения.

Таблица 4.2. Проверочный расчет прочности кабелей при их механизированной затяжке

В монтажных коробках кабели без перекрещивания укладывают в кронштейн и через прокладку замыкают металлической планкой на болтах. Затем крепят крышку на монтажной коробке.

При уплотнении торцов труб пучок кабелей обматывают тремя- пятью витками асбестового шнура, пропитанного в массе 421А и шпателем плотно укладывают на глубину 50—100 мм в зазор между кабелями и трубой.

При механизированной затяжке в трубы и трассы с проходными коробками на кабели действуют значительные монтажные нагрузки, которые могут привести к изменению электрических или оптических параметров кабелей, повреждению изоляции, проводников, оптических волокон и отрицательно повлиять на надежность кабельной сети судна.

Таким образом, алгоритм расчета прочности кабелей при затяжке можно представить в виде зависимостей, сведенных в табл. 4.2, где Рж — площадь поперечного сечения жилы; пж — число жил в кабеле. Из таблицы видно, что при проектировании кабельных трасс, проходящих в трубах, желательно, чтобы радиус изгиба трубы равнялся двенадцати диаметрам кабеля, В процессе затяжки магистральных кабелей угловые рольганги должны обеспечить такой же оптимальный радиус изгиба. Конструктору необходимо стремиться к уменьшению числа углов поворота трасс, которые по экспоненте увеличивают монтажную нагрузку на кабель. Тяговое усилие существенно зависит от направления затяжки кабеля в трассу.

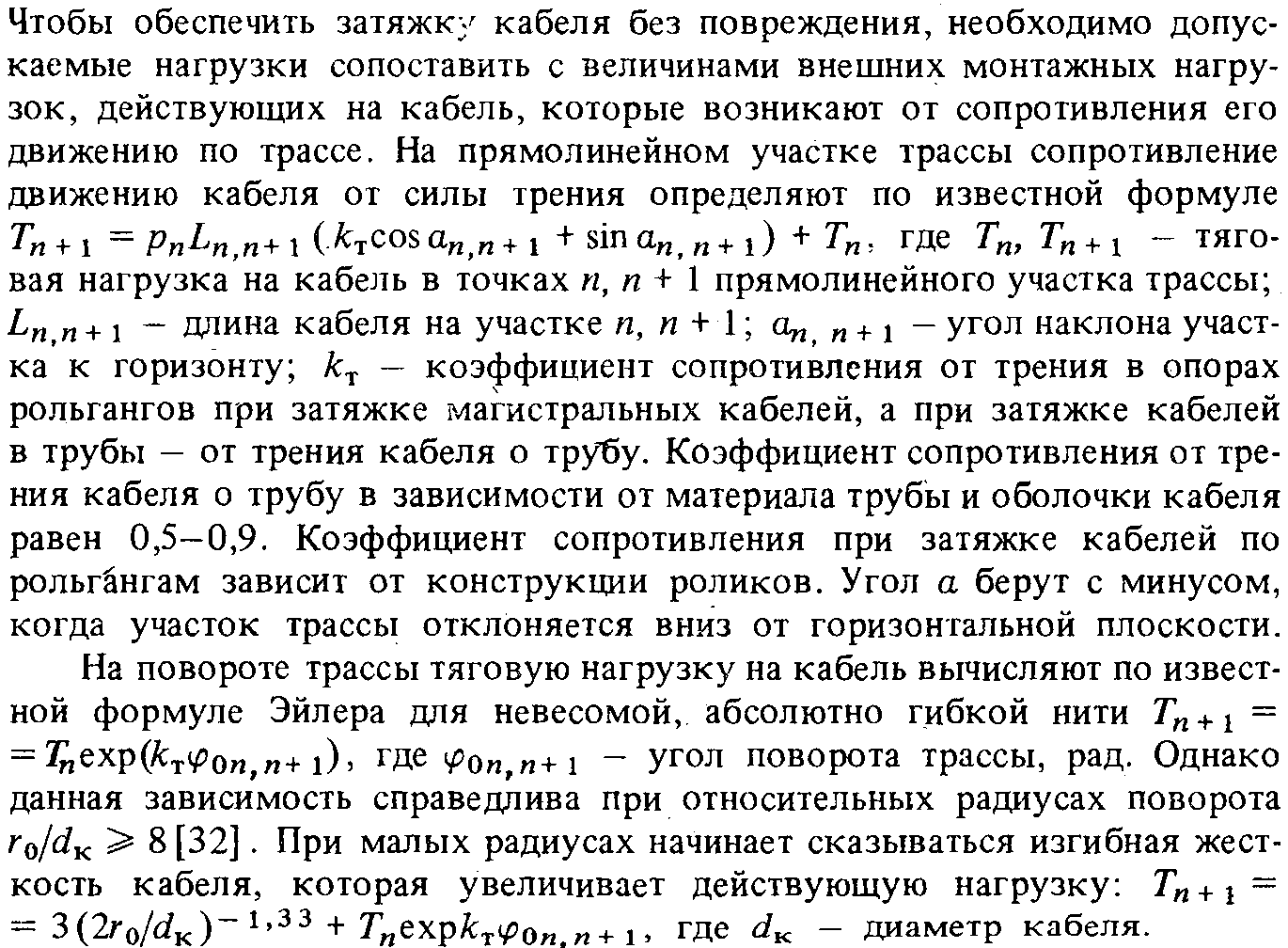

Рис. 4.15. Номограмма проверки прочности кабелей при затяжке их в трассы

В случае, если по предварительным расчетам не выполняется условие прочности на каком-либо участке трассы (см. табл. 4.2), то для технологического обеспечения прочности магистральный кабель дополнительно крепят к тяговому канату в пункте затяжки с помощью промежуточного захвата, а при затяжке кабеля в трубу необходимо предусмотреть в ней промежуточное технологическое отверстие перед тем участком, на котором не выполнено условие прочности.

Для удобства практического применения данной методики при проектировании кабельных трасс, расположенных в трубах, составлена номограмма в логарифмическом масштабе (рис. 4.15). Коэффициент трения принят равным 0,9. На оси абсцисс откладывают приведенную длину кабельной трассы. Приведенной называют длину прямолинейного горизонтального участка трассы, на котором при затяжке кабеля требуется приложить такое же тяговое усилие, как и при затяжке кабеля в рассматриваемую трассу сложной конфигурации. Для определения приведенной длины служат вспомогательные горизонтальные оси φ0 — L, с помощью которых устанавливают приведенную длину поворотов трассы на 30, 45, 60 и 90°. При создании этих осей использовано выражение для монтажной нагрузки на кабель, действующей на изогнутом участке трассы (см. табл. 4.2).

На правой вертикальной оси рп откладывают погонную весовую нагрузку кабеля или пучка кабелей, которые затягиваются в трассу. На верхней горизонтальной оси F номограммы указана допускаемая площадь поперечного сечения жил кабеля, который можно без повреждений затянуть в рассматриваемую трассу. По оси ординат номограммы определяют максимальное тяговое усилие Τt0> которое будет действовать на кабель при затяжке его в трассу. Наклонные штриховые линии на номограмме (растяжение и изгиб с растяжением) позволяют определить допускаемое сечение жил кабеля при его затяжке на прямолинейном участке трассы — растяжение — и на повороте — изгиб с растяжением.

На номограмме показан пример оценки прочности кабеля КНР 37X2,5, который затянут в трубу сложной конфигурации. Входным параметром служит длина прямолинейного участка трубы АБ, равная 5 м, которую откладывают на горизонтальной оси L. Изгиб трубы в вертикальной плоскости БВ с помощью горизонтальной оси — L заменяют эквивалентной длиной прямолинейного участка. Эту длину АВ, равную 17 м, также фиксируют на оси L. Приведенную длину наклонного к горизонту на угол а = —60° участка трубы ВГ находят на оси а — L. Для этого в логарифмическом масштабе оси L откладывают на оси а — L (—60°) длину участка ВГ, равную 4 м, и получают приведенную длину 1,5 м. Тогда общая приведенная длина участка АГ составит 15,5 м.

Изгиб трубы на 30° на участке ГД заменяют с помощью оси φ0 — L эквивалентной длиной трассы 19 м. Затем на оси L добавляют длину горизонтального участка трубы ДЕ, равную 5 м. Известным способом определяют на оси приведенную длину трассы после ее поворота на 90° на участке ЕЖ. На этом участке приведенная длина резко возрастает от 24 до 80 м, На вертикальном участке ЖЗ, равном 3 м, сопротивление от весовой нагрузки мало, поэтому на оси L приведенная длина практически не изменяется. После поворота на 90° на участке ЗИ приведенная длина возрастает до 380 м. К этой длине прибавляют расстояние последнего участка трассы ИК, равное 5 м. Таким образом, приведенная длина трубы составит 385 м.

Затем на правой вертикальной оси рп откладывают погонную весовую нагрузку затягиваемого кабеля 22 Н/м, а на левой вертикальной оси находят максимальное тяговое усилие на кабель 62 кН. С помощью наклонных штриховых линий и верхней горизонтальной оси устанавливают минимальное суммарное сечение жил кабеля, необходимое для его затяжки без повреждения при растяжении Бж = 78 мм2 и изгибе с растяжением — 170 мм2.

Определенная по номограмме допускаемая площадь сечения F = 78 мм2 жил кабеля при его растяжении меньше действительной площади сечения (Еж = 92,5 мм2) жил кабеля КНР 37X2,5. Это говорит о том, что при затяжке кабеля обеспечивается его прочность при растяжении. Однако допускаемая площадь сечения Еж — 170 мм2 при изгибе с растяжением получается больше действительной площади затягиваемого кабеля. В этом случае условие прочности кабеля не выполняется, и необходимо предусмотреть промежуточное отверстие на участке трубы ДЕ для поэтапной затяжки кабеля. Кроме того, можно повторить данный расчет и оценить прочность кабеля при его затяжке в противоположном направлении.