4-2. ВРЕМЕННОЙ СПАД И АНИЗОТРОПИЯ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

Временной спад магнитной проницаемости

Если образцы электротехнической стали, как и другие ферромагнетики, подвергнуть размагничиванию постоянным или переменным полем, то магнитная проницаемость с течением времени после размагничивания убывает. Это явление называется временным спадом проницаемости и относится к более общему явлению в ферромагнетиках — к магнитной вязкости.

Временной спад проницаемости наиболее сильно проявляется в области слабых магнитных полей, где имеют место процессы смещения доменных границ. При смещении границ из-за явления магнитострикции возникают внутренние напряжения, равновесное распределение которых в силу механического последействия наступает через некоторый промежуток времени.

Как показано в [Л. 4-14], в материалах со значительными напряжениями происходит диффузия примесей, которая в свою очередь приводит к изменению магнитных свойств стали.

В [Л. 4-15] была разработана теория временного спада проницаемости, связанная с явлением магнитного последействия. На основании этой теории изменение магнитной проницаемости со временем должно подчиняться закону

![]() где μ0 — значение проницаемости после завершения временного спада; μ — значение проницаемости в момент времени t; Т — постоянная времени релаксации.

где μ0 — значение проницаемости после завершения временного спада; μ — значение проницаемости в момент времени t; Т — постоянная времени релаксации.

(4-1)

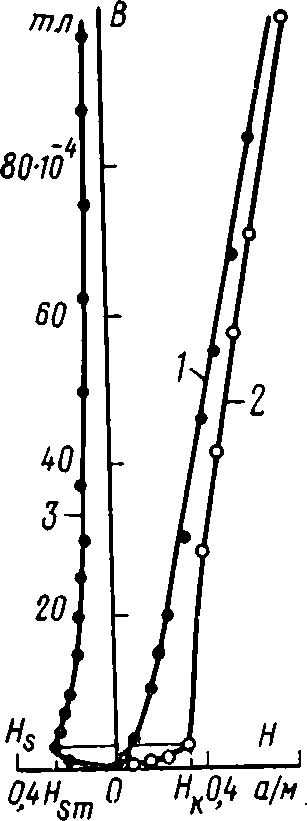

Рис. 4-2. Кривые намагничивания и поля стабилизации Hs кремнистой стали (Si = 3%) при температуре 28 °C.

1 — нерелаксированная; 2 — релаксированная; 3 — кривая поля стабилизации Hs. Монокристальный образец с ориентировкой (110, 001).

В [Л. 4-16] была предложена общая теория магнитной вязкости, в которой временной спад проницаемости связывался не только со структурным изменением решетки, но и с перераспределением электронов на 3d и 4s оболочках. Эти два механизма временного спада получили название ионного и электронного.

Рассмотрим временной спад проницаемости в электротехнической стали основных марок и зависимость его от некоторых структурных факторов и условий испытания. Наибольшее изменение индукции после размагничиного направленного упорядочения атомов внедрения.

По данным [Л. 4-19] на рис. 4-2 показаны кривые намагничивания и поля стабилизации Hs сплава Fe—3% Si. Под полем стабилизации понимается разность намагничивающего поля при одной и той же магнитной индукции релаксированной и нерелаксированной кривых намагничивания. Из этого рисунка видно, что на кривой зависимости поля стабилизаций от индукции имеется максимум.

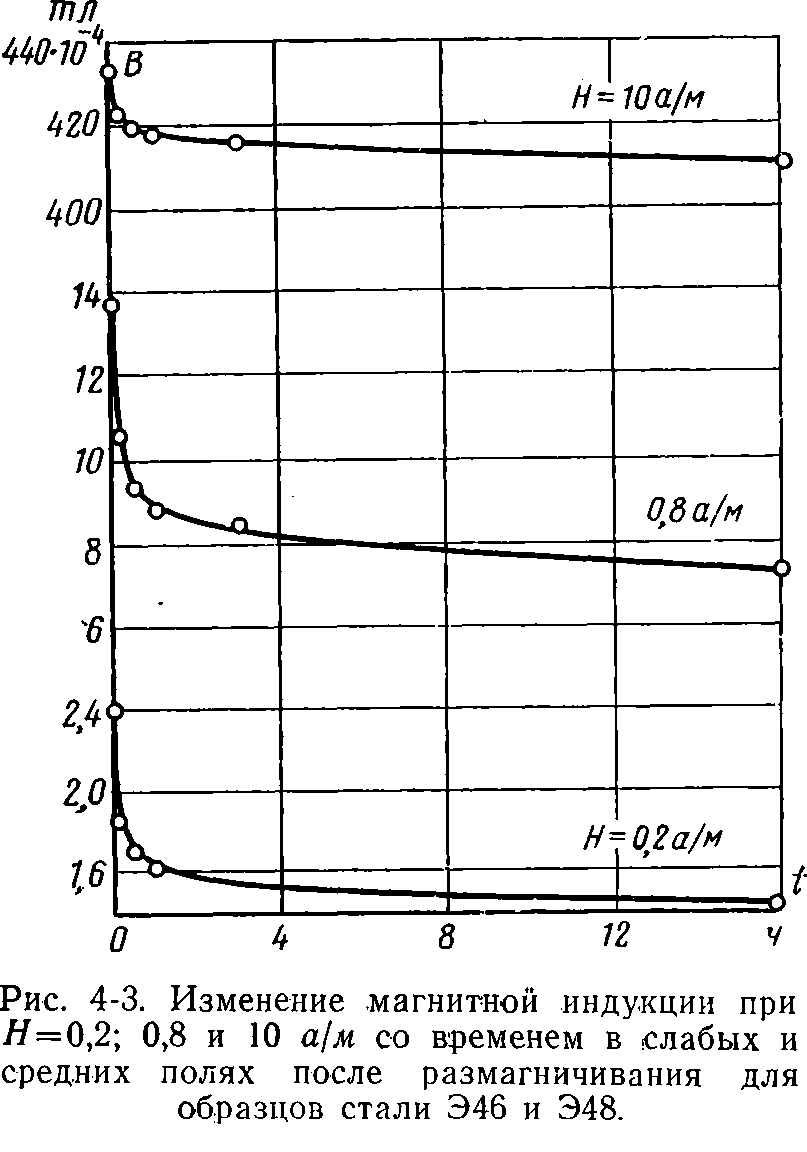

Рассмотрим временной спад проницаемости в электротехнической стали основных марок и зависимость его от некоторых структурных факторов и условий испытания. Наибольшее изменение индукции после размагничивания образцов происходит в первый период времени (20—30 мин), а завершение спада проницаемости наступает через 20—30 ч (рис. 4-3). Уже из этого рисунка можно установить, что при 10 а/см временной спад значительно меньше, чем при поле 0,2—0,8 а/см.

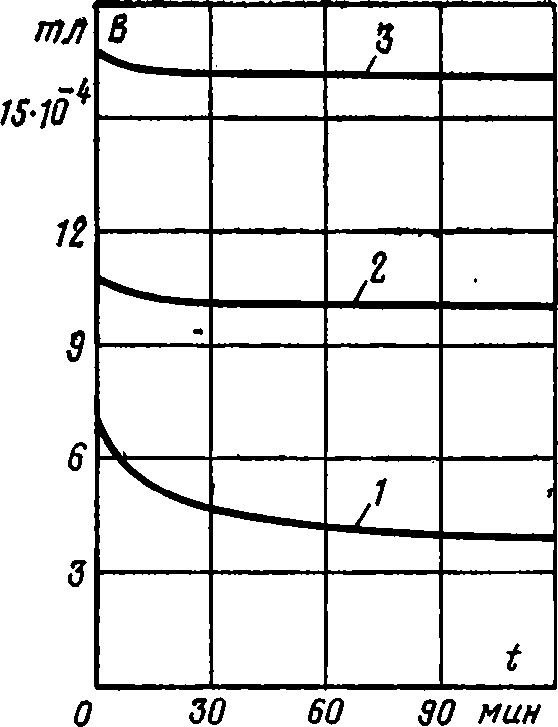

Рис. 4-4. Изменение магнитной индукции при Н=0,8 а/м со временем.

1 — сталь Э43 после отжига при Т= 1100 °C; 2 — сталь Э43 после повторного отжига в окислительной среде при Т= -1 350 °C в течение 30 ч; 3 — сталь Э43 после отжига в водороде при Т= -1 350 °C.

На рис. 4-4 приведен временной спад проницаемости стали Э43 после различных обработок. Для образца №3 после отжига при 1 350 °C, когда произошло значительное рафинирование стали от примесей, временной спад резко снижен. Значительное снижение временного спада наступает и после длительного окислительного отжига (кривая 2).

Следует отметить, что в образцах с мелкозернистой структурой и имеющих большое количество включений временной спад магнитной проницаемости значительно меньше, чем в крупнозернистой стали. При сравнении образцов трансформаторной стали марок Э41, Э42 и Э43, отличающихся в основном величиной зерна, оказалось, что наибольший спад проницаемости имеется у крупнозернистой стали Э43 (В0 — магнитная индукция после размагничивания, B1 — спустя 10 мин):

![]()

В холоднокатаной текстурованной стали, имеющей крупнозернистую структуру и малое количество примесей (сталь М-6), магнитные индукции в слабых полях, измеренные спустя 10 мин (B1) и 24 ч (В2) после размагничивания, значительно отличаются между собой:

![]()

При всех вышеописанных опытах по исследованию временного спада проницаемости магнитное поле включалось только на время определения магнитной индукции. В промежутке между моментом размагничивания образца и моментом измерения магнитного поля, при котором производится измерение индукции, последнее было выключено. Если выдержку образца производить при включенном поле, то временной спад получается заметно меньше [Л. 3-1].

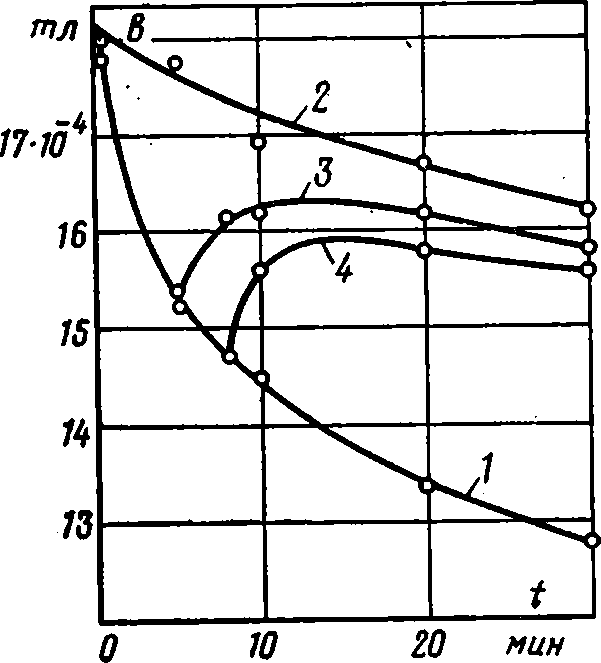

Рис. 4-5. Влияние магнитного поля при выдержке образца на временной спад проницаемости в стали Э46 (Н=0,8 а/м).

1 — с полем; 2 — без поля.

Рис. 4-6. Временной спад индукции образца горячекатаной трансформаторной стали при Н=0,8 а/м.

1 — магнитное поле при выдержке отсутствовало; 2 — выдержка после размагничивания проводилась при включенном поле; 3, 4 — магнитное поле при выдержке было включено не сразу после размагничивания.

Это показано на рис. 4-5. Если же включение поля при выдержке производить не сразу после размагничивания, а спустя некоторое время, то магнитная индукция после выдержки при включенном поле даже будет возрастать (кривые 3 и 4, рис 4-6). Приведенные данные на рис. 4-5 и 4-6 относятся к случаю, когда намагничивание производилось в постоянном магнитном поле. В [Л. 4-19] показано, что такое же явление имеет место и при намагничивании в переменном магнитном поле (f=75 гц).

Анизотропия магнитной проницаемости

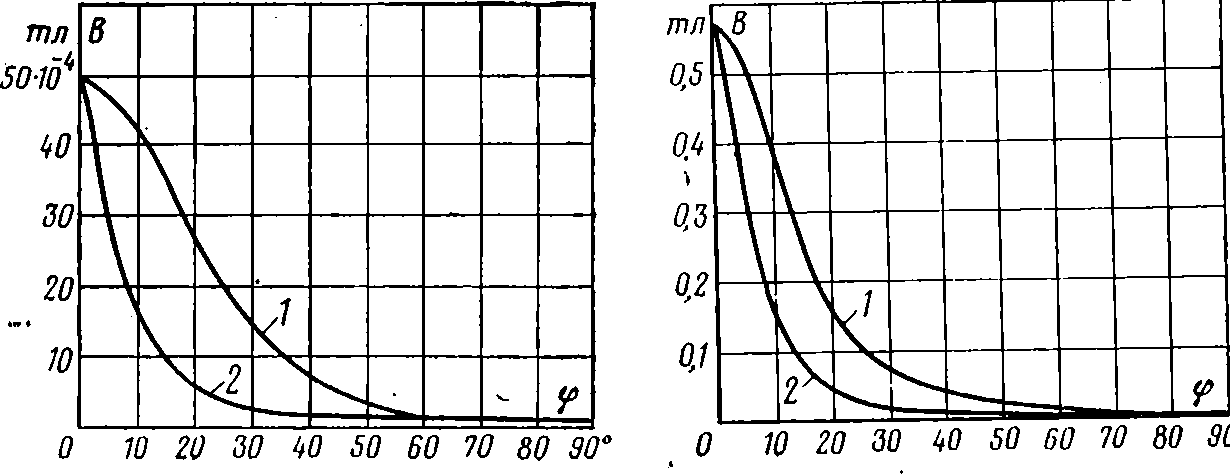

В холоднокатаной текстурованной стали анизотропия магнитной индукции в слабых и сильных магнитных полях выражена значительно сильнее, чем в средних и cильных. По данным [Л. 2-4] при измерении магнитной индукции на эпштейновских полосках, вырезанных под разными углами к направлению прокатки, ее значения будут зависеть от способа укладки полос в намагничивающие катушки (рис. 2-9).

Рис. 4-7. Анизотропия магнитной индукции при H=0,6 а/м холоднокатаной текстурованной стали при двух способах укладки полос в намагничивающие катушки.

1 — по способу рис. 2-9, б; 2 — по способу рис. 2-9, а.

Рис. 4-8. Анизотропия магнитной индукции при H=10 а/м холоднокатаной текстурованной стали при двух способах укладки полос в намагничивающие катушки.

1 — по способу рис. 2-9, б; 2 — по способу рис. 2-9, а.

На рис. 4-7 и 4-8 показана анизотропия магнитной индукции при двух способах укладки полос в намагничивающие катушки. Для углов φ= 60-90° значения магнитной индукции получаются одинаковыми при двух способах укладки полос, а при меньших углах φ при согласованном расположении полос в пакете (рис. 2-9, а) магнитная индукция получается заметно меньше, чем при несогласованном (рис. 2-9, б).

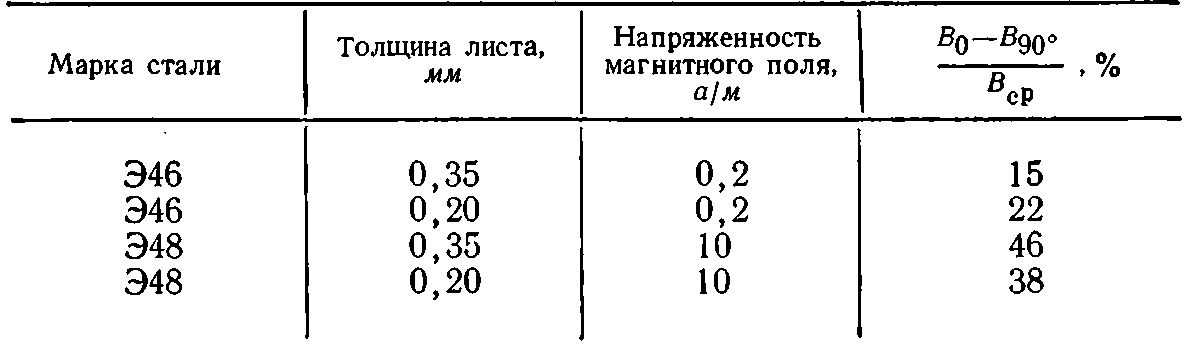

Таблица 4-3

Анизотропия магнитной индукции горячекатаной стали марок Э46 и Э48

Магнитная индукция при φ=90° получается меньше, чем вдоль прокатки, в 50 раз при Н=0,6 а/м и в 160 раз при Р=10 а/м. В горячекатаной стали марок Э46 и Э48 анизотропия магнитной индукции в полях с напряженностью Н=10, а/м выражена сильнее, чем в слабых полях (табл. 4-3).