2-9. МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ НАМАГНИЧИВАНИИ ПОСТОЯННЫМИ И ПЕРЕМЕННЫМИ МАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ

Электротехническая сталь находит широкое применение в электрических аппаратах и машинах, где магнитопроводы подвергаются одновременному намагничиванию постоянным и переменным полями. Для расчета магнитопроводов, работающих в таких условиях, требуются следующие магнитные характеристики; удельные потери в стали в условиях одновременного намагничивания переменным и постоянным полями; кривые намагничивания, измеренные в переменных полях при наложенном постоянном поле; кривые намагничивания, измеренные в постоянном поле при наложенном переменном поле.

Удельные потери

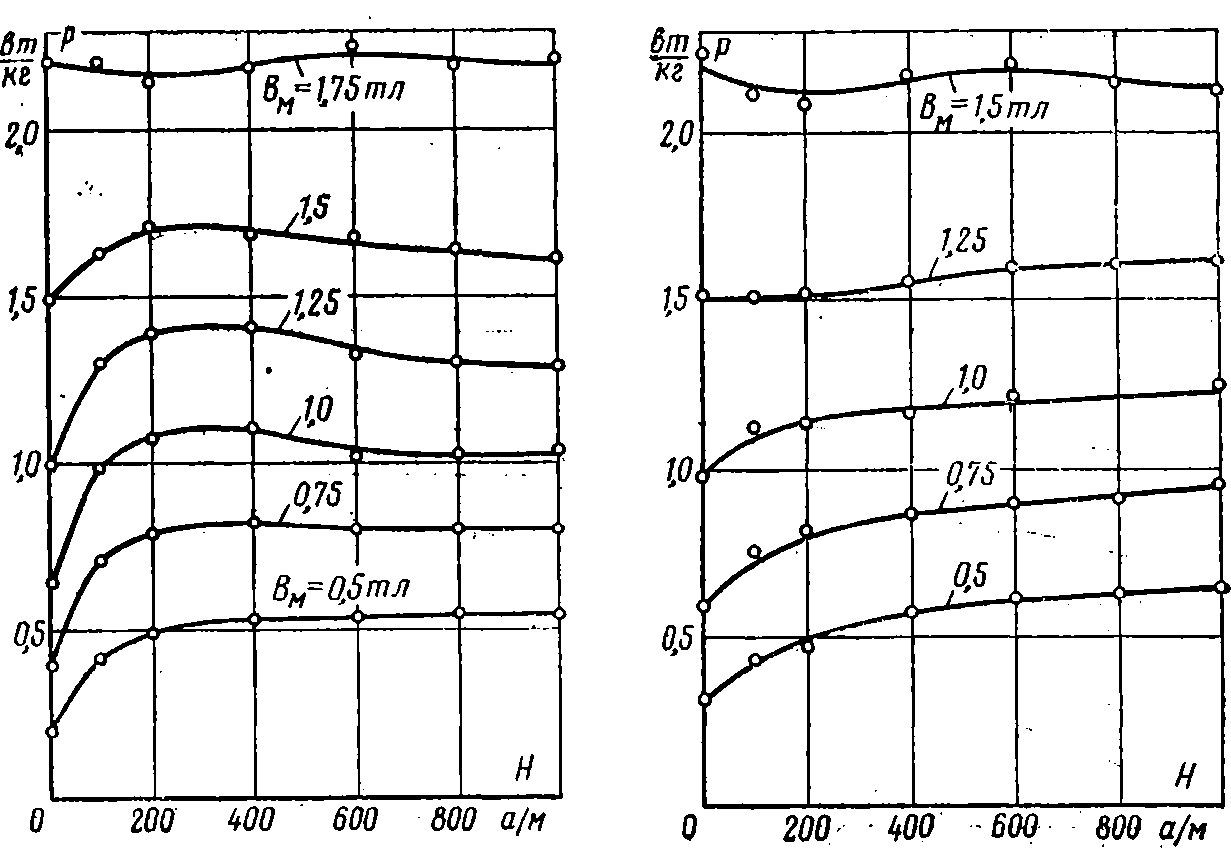

На рис. 2-54, 2-55 приведены кривые зависимости удельных потерь от подмагничивающего поля, измеренные по схеме, приведенной в [Л. 2-49], при пропускании переменного и постоянного тока по одной намагничивающей обмотке. Измерения проводились на полосовых образцах длиной 0,28 м, а при расчете эффективной массы тэфф= тl1/l длина l1 принималась 0,94 м. Значения удельных потерь приводились к синусоидальной форме кривой магнитной индукции.

Рис. 2-54. Зависимость удельных потерь стали Э330с толщиной листа 0,35 мм от подмагничивающего поля при различных амплитудах переменной индукции (f=50 гц).

Рис. 2-55. Зависимость удельных потерь стали Э43 толщиной листа 0,35 мм от подмагничивающего поля при различных амплитудах переменной индукции (f=50 гц).

Как следует из рис. 2-54 и 2-55, удельные потери зависят от величины подмагничивающего поля при переменной, составляющей индукций не более 1,0—1,2 тл. Начиная с некоторого значения индукции, называемого критическим, удельные потери не зависят от амплитуды подмагничивающего поля и даже имеется некоторое уменьшение удельных потерь.

В [Л. 2-50] рассматривается зависимость удельных потерь не от величины наложенного постоянного магнитного поля, а от величины постоянной магнитной индукции, созданной им. Решая эту задачу графоаналитическим методом, от зависимости p=f(H0) можно перейти к зависимости рс=f(В0). На рис, 2-56 и 2-57 показаны эти кривые. Из рис. 2-57 следует, что зависимость рс=f(B0) изображается прямыми линиями с разными углами наклона к оси В0. На основании этого удельные потери при подмагничивании постоянным полем можно выразить уравнением

![]()

где р'г.в—удельные потери от гистерезиса и вихревых токов для данной индукции Вм при В0=0, полученные экспериментальным путем; k — коэффициент, характеризующий наклон прямых рг.в=f(В0); коэффициент k при Вм=0,4-1,0 тл изменяется незначительно (рис. 2-57) и может быть принят постоянным.

Рис. 2-56. Зависимость удельных потерь от подмагничивающего поля для стали Э43 при различных амплитудах переменной индукции (f=50 гц).

Рис. 2-57. Зависимость удельных потерь от подмагничивающей индукции В0.

Рис. 2-58. Кривые намагничивания стали Э330 с толщиной листа 0,35 мм в переменном поле при разных значениях подмагничивающего поля Н.

Кривые намагничивания

При намагничивании образцов переменным полем с наложенным постоянным полем мгновенные значения переменной магнитной индукции следуют по несимметричному частному циклу гистерезиса. С увеличением подмагничивающего поля асимметрия цикла гистерезиса возрастает и разность между максимальным и минимальным значениями поля увеличивается. Последнее обстоятельство приводит к снижению магнитной проницаемости. Измерение максимальных и минимальных значений В и Н затруднительно, поэтому определяют средние значения индукции и поля. По данным [Л. 2-51, 2-52] вид кривых Bм=f (Н) при наложенном постоянном поле зависит от формы кривых индукции и намагничивающего поля из-за наличия четных гармоник в кривой поля при синусоидальном изменении магнитной индукции.

При измерении кривых намагничивания в переменном поле имелось два аппарата Эпштейна, намагничивающие обмотки переменного тока которых были соединены последовательно и согласно, а обмотки постоянного тока — встречно. При таком соединении обмоток в цепи постоянного тока остаются только четные гармоники переменного тока. Для уменьшения их влияния на кривую намагничивания Bм=f(Н~Н-) в цепь постоянного тока должно быть включено последовательно сопротивление, а источник постоянного тока должен давать достаточно большое напряжение. Кривые Bм=f(Н~Н=), представленные на рис. 2-58 и 2-59, были получены при синусоидальной форме кривой магнитной индукции.