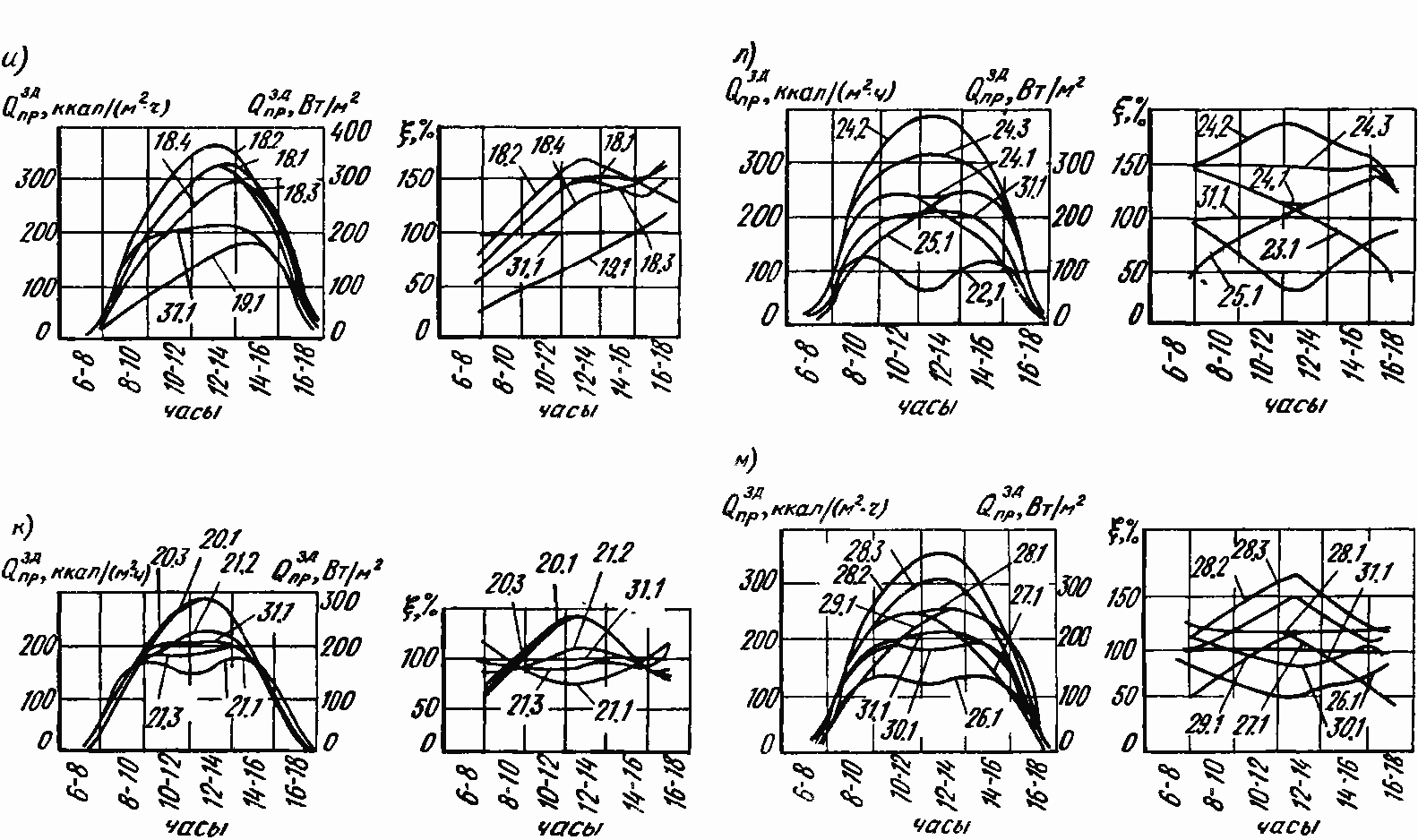

- Годовая и междусуточная изменчивость поступлений солнечной радиации к ограждениям зданий. Универсальный показатель относительной обеспеченности солнечной энергией и показатели сопоставимых тепловых затрат объекта.

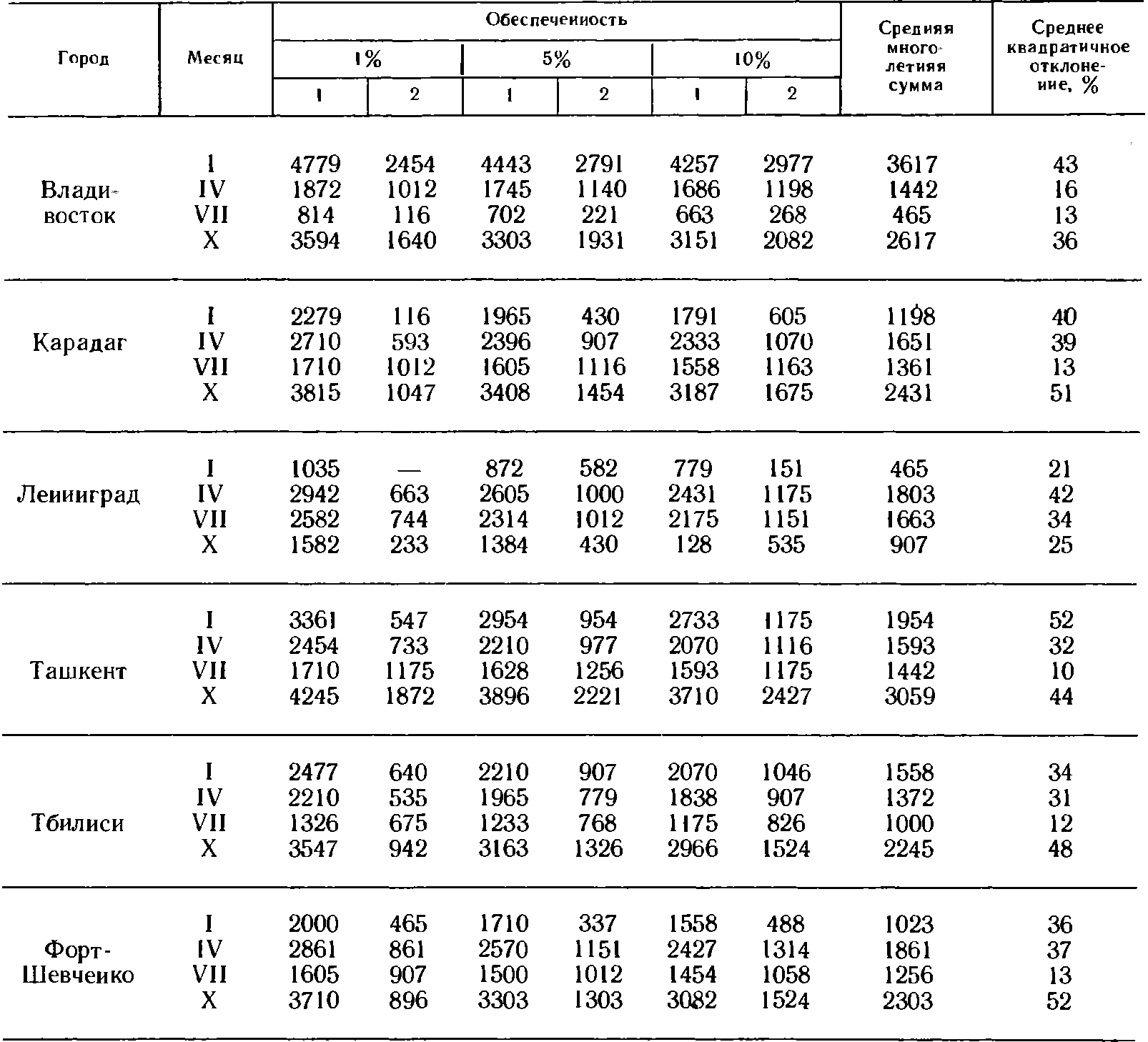

Оценка изменчивости поступления сумм солнечной радиации через равные повторяющиеся периоды к ограждениям здания относится к числу важнейших характеристик гелиоэнергетики, так как от нее зависит выбор типа системы солнечного отопления и надежность работы системы. В табл. 1.6 приведены данные о поступлении прямой солнечной радиации на стену южной ориентации с обеспеченностью 10,5 и 1%, заимствованные из работы [6]. Сопоставление средних многолетних сумм с величинами, которые возможны один раз в 10, 20 и 100 лет, а также среднеквадратичные отклонения, достигающие в отопительном сезоне 30, 40% и более (см. табл. 1.6), убеждают в целесообразности применения комбинированных систем солнечного отопления с использованием дублера в виде одного из традиционных решений.

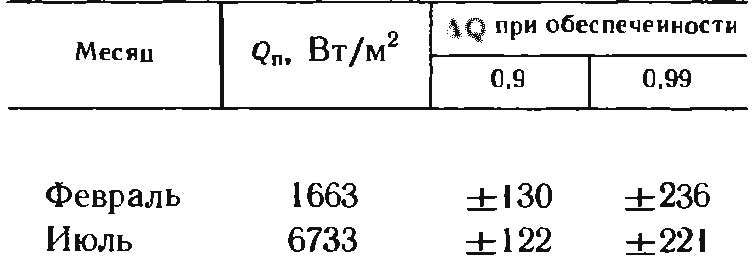

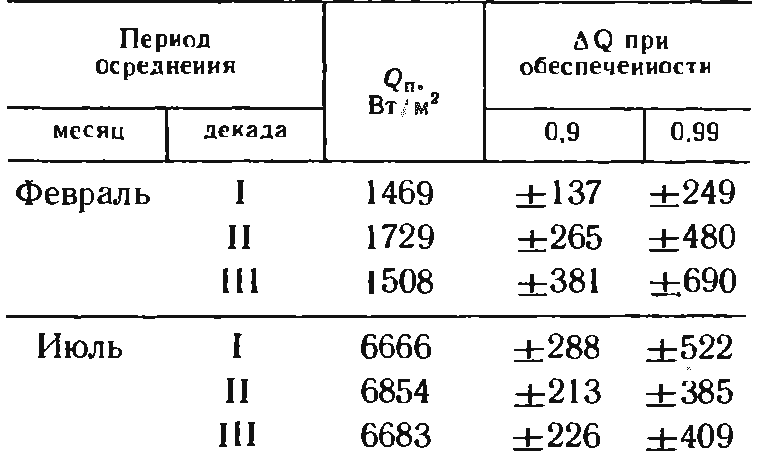

Вопрос об изменчивости сумм солнечной радиации, поступающей к ограждениям здания, можно рассмотреть более детально на примере Карадага. Исследованию подвергались данные наблюдений суммарной солнечной радиации за период с 1956 по 1976 г. Частично полученные нами результаты статистической обработки (1961—1970) представлены в таблицах 1.7 и 1.8. Наряду с характеристиками межгодовой изменчивости получены данные о внутримесячной (подекадной) изменчивости суточных сумм за рассмотренный период.

В целом актинометрические данные представлены в справочной литературе и хранилищах информации в виде больших массивов числовых величин разной размерности, что затрудняет их сопоставление и прямое использование в строительной гелиотехнике. Так, в строительной климатологии солнечная радиация обычно давалась в ккал/(м2·ч) [7, 8], в актинометрической литературе [1, 4, 6, 7, 9—11] чаще употребляют размерность кал/(см2·ч, сут, мес, год). Американские, канадские и другие зарубежные метеорологи применяют единицу 1у=кал/см2 [1, 9, 10], а гелиотехники — БТЕ/(ч-фут2). Еще труднее сопоставлять эту разноразмерную информацию с тепловыми потерями зданий, находящихся в близких климатических условиях, например, на севере США и в городах Средней Азии или Приморья.

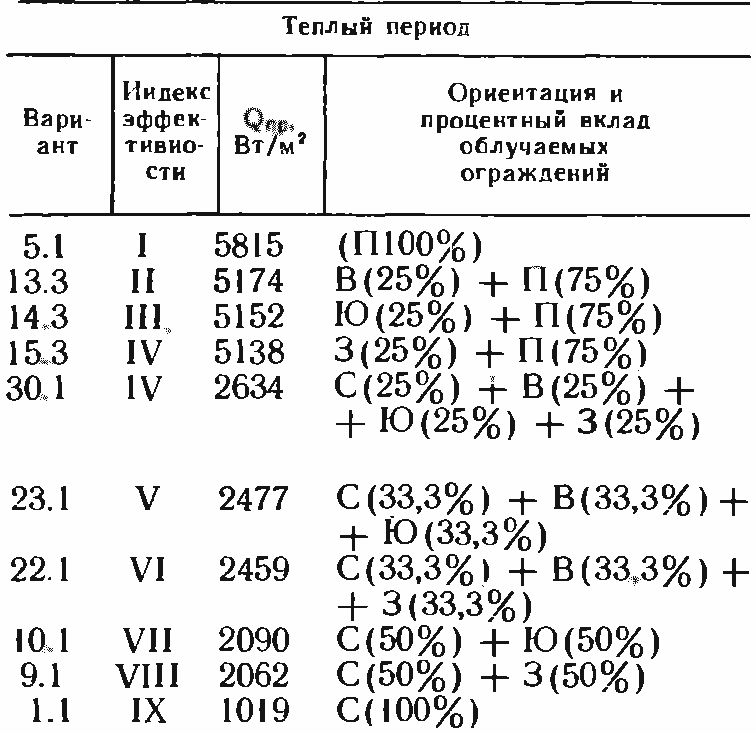

Таблица 1.5 Суточный ход солнечной облученности ограждений зданий (Ашхабад), ориентированных по основным странам света, по средним многолетним данным при действительных условиях облачности в январе (исходная матрица локальных значений солнечной энергии)

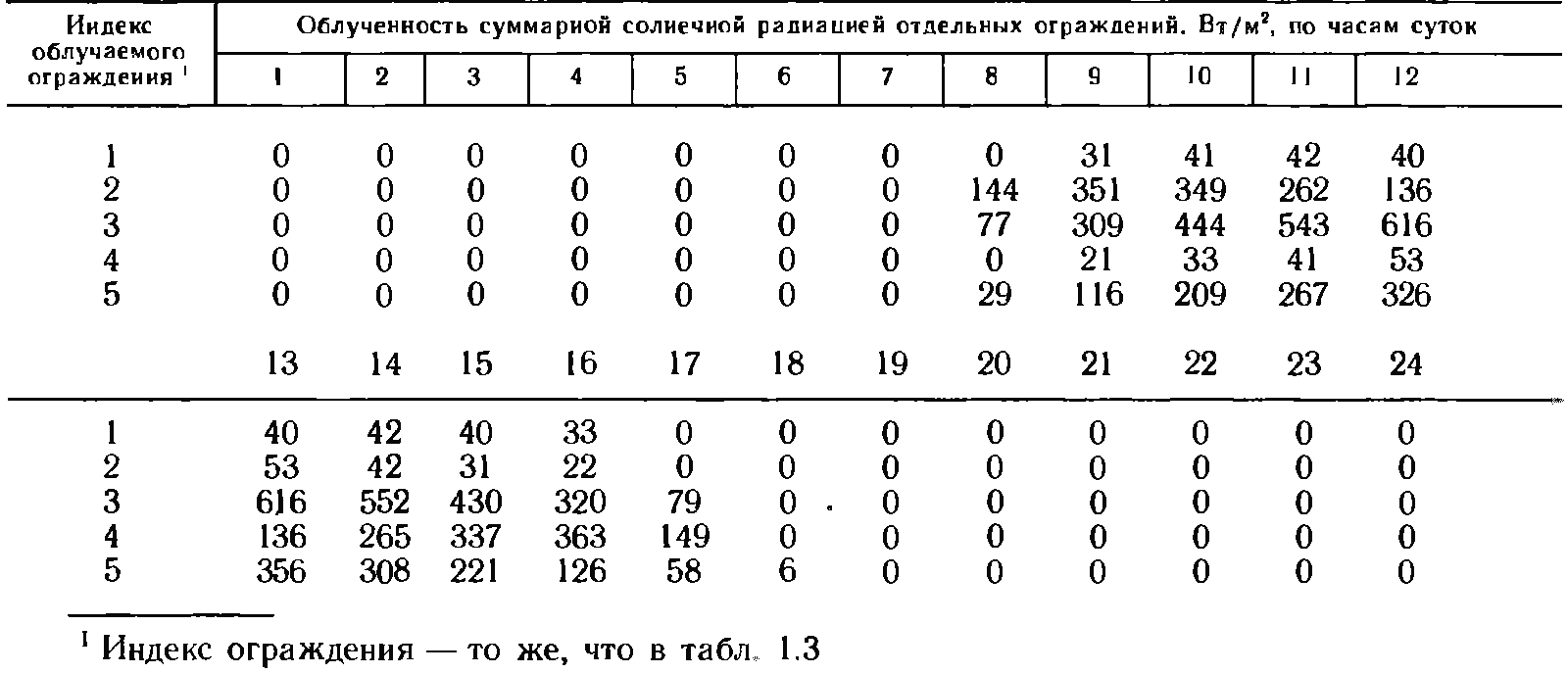

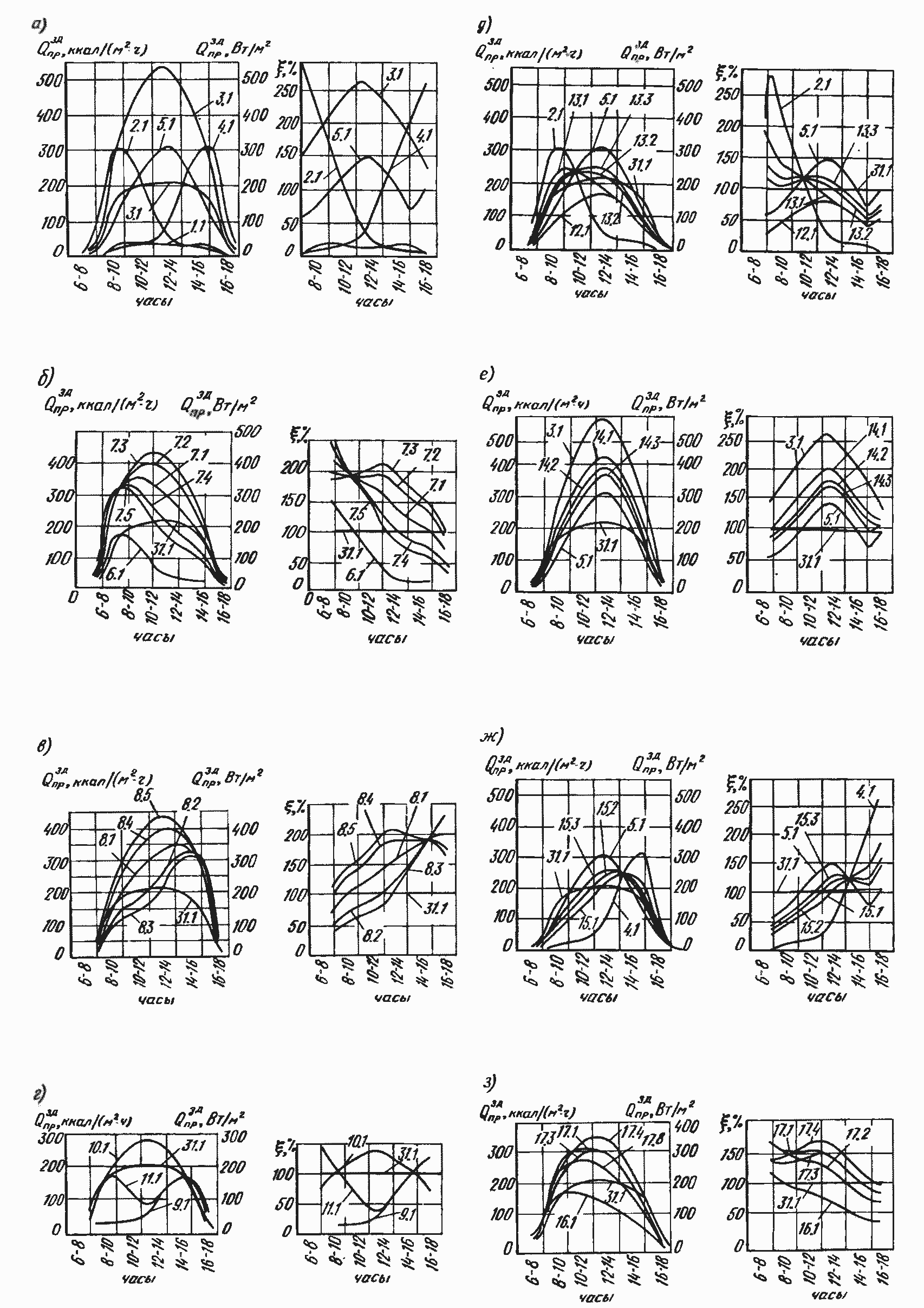

Рис. 1.7. Суточный ход приведенной солнечной облученности зданий и объемных элементов (гелиоквартир) при действительных условиях облачности по средним многолетним данным (Ашхабад, январь). Пространственная ориентация вариантов 1.1, 1.2, ... 31.1 показана в табл. 1.2 (слева — абсолютная приведенная облученность объектов; справа — то же, относительная в % от облученности эталонного куба в тех же условиях)

а — однофасадные квартиры (31.1 — эталонное здание куб): б — двухфасадные гелиоблоки рядового этажа северо- и юго-восточной ориентации; в — двухфасадные гелиоблоки рядового этажа юго-западной ориентации; г — двухфасадиые квартиры рядового этажа, угловая (северо-запад), широтная и меридиональная рядовой секции; д — двухфасадные (стена + покрытие) гелиоблоки верхнего этажа северной и восточной ориентации; 2.1 — границы области вариаций облученности восточных квартир верхнего этажа; е — то же, южной ориентации; 3.1 и 5.1 — границы области вариации облученности южных квартир верхнего этажа; ж — двухфасадные (стена+покрытие) гелиоблоки западной ориентации, 4.1 и 5.1 — границы области вариации облученности западных квартир верхнего этажа; з — трехфасадные квартиры верхнего этажа северо- и юго-восточной ориентации (С + В + П; Ю+В+П), и — то же, юго и северо-западной ориентации (Ю+З + П; С + З + П); к — то же, широтной и меридиональной ориентации (С-|-Ю-|-П; B-f-3 + Π); л — трехфасадные квартиры, торцевые секции рядового этажа, м — четырехфасадные торцевые секции верхнего этажа; рядовая секция дома-башни (30.1) и эталонное здание-куб с пятью облучаемыми ограждениями

Для преодоления указанных трудностей автором предлагается единый показатель относительной обеспеченности солнечной энергией облучаемых объектов. В качестве такого показателя может служить отношение энергооблученности солнечной радиацией единицы поверхности объекта (здания, сооружения и т. д.) в единицу времени к энергооблученности такой же единичной плоской площадки, перпендикулярной солнечным лучам и вынесенной за пределы атмосферы планеты, выраженное в процентах от солнечной постоянной:

![]()

(1.19)

где Qc — суммарная солнечная радиация, поступающая на поверхность облучаемого ограждения площадью ∆F за отрезок времени т, выраженная в любых единицах; Q const — солнечная постоянная, выраженная в тех же единицах.

В связи с тем, что значение солнечной постоянной для гелиотехнических расчетов стандартизировано международным соглашением, оценка энергетической обеспеченности сооружений или отдельных ограждений в процентах от солнечной постоянной приобретает универсальность для всех систем единиц, принятых на разных континентах, а в космическом строительстве — применительно к орбитальным (околоземным) и лунным объектам.

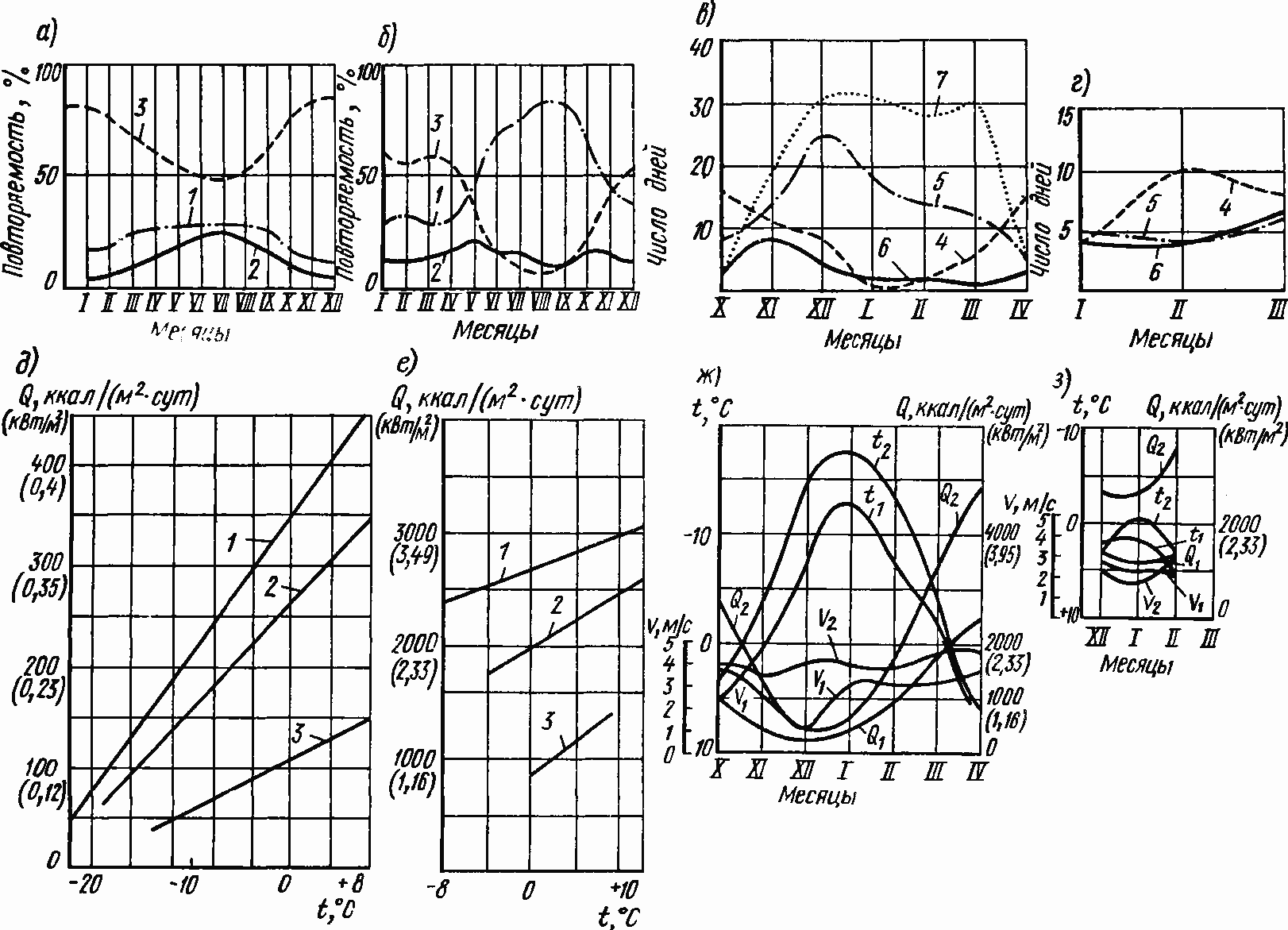

Рис. 1.8. Комплексная актиноклиматологическая характеристика метеоусловий в Москве (а, в, д, ж, и) и Ашхабаде (б, г, е,з, к) для расчета среднемесячных значений теплового баланса гелиотехнических ограждений зданий в отопительном сезоне

а, б — годовой ход при трех значениях облачности: 1 — «ясно»; 2 — «полуясно»; 3 — «пасмурно»; в, г — сезонный ход при различных атмосферных явлениях (4 — дождь, 5 — снег, 6 — туман, 7 — снежный покров), д, е—взаимосвязь суммарной радиации и температуры наружного воздуха при трех значениях облачности; ж, з — среднемесячные значения температуры наружного воздуха t1-2 скорости ветра v2 и солнечной радиации Q2 при ясном (индекс 1) и пасмурном (индекс 2) небе, и, к — взаимосвязь скорости ветра и температуры наружного воздуха при трех значениях облачности

Таблица 1.6. Средние суточные суммы прямой радиации, Вт/м, равные или выше (1) и равные или ниже (2) различной обеспеченности, %, поступающей на стену южной ориентации (по З. И. Пивоваровой)

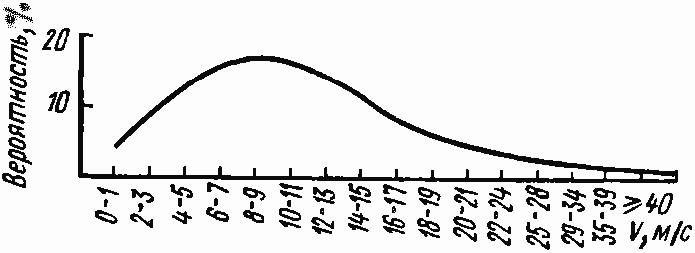

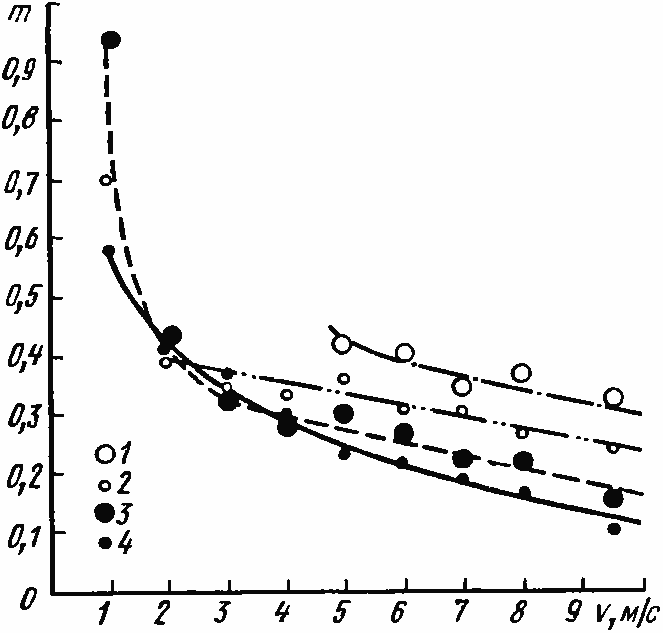

Рис. 1.11. Вероятность скоростей ветра по градациям по данным многолетних наблюдений на мысе Лопатка Камчатской области

Рис. 1.12. Зависимость параметра m от скорости ветра

1 — Киев; 2 — Новосибирск; 3 — Ленинград; 4 — Обнинск (по Борисенко)

Таблица 1.7.

Межгодовая изменчивость средних за месяц суточных сумм суммарной радиации, поступающей на горизонтальное покрытие, в феврале и июле в Карадаге в девятилетием ряду наблюдений при действительной облачности (1961 —1970)

Т аблица 1.8. Внутримесячная изменчивость средних за декаду суточных сумм суммарной солнечной радиации, поступающей на горизонтальное покрытие в феврале и июле в Карадаге в девятилетием ряду наблюдений при действительных условиях облачности (1961—1970)

Для удобства теплотехнических сопоставлений можно также предложить оценивать в процентах от солнечной постоянной энергию тепловых затрат зданий с частичным или полным солнечным отоплением (кондиционированием):

![]() (1.20)

(1.20)

а также достигаемый уровень солнечного энергозамещения тепловых потерь:

![]()

(1.21)

где q — тепловой поток через ограждение здания (сооружения) площадью ∆F в отрезок времени т; (к.п.д )уст - коэффициент полезного действия солнечной установки (гелиоограждения здания).